Учебники / Основин. Строительные материалы и изделия. Учебное пособие

.pdf

стоящая из клеток, которые служат для передвижения воды и отложения запаса питательных веществ.

Породы деревьев, имеющие ядро и заболонь, называются ядровыми (дуб, сосна, лиственница и др.). К древесным безъядровым породам относят березу, ольху, вяз, клен. В центральной части ствола по всей его длине расположена сердцевина. Диаметр сердцевины у хвойных пород – 2…3 мм, у лиственных несколько больше. Сердцевина состоит из крупных тонкостенных клеток, имеет рыхлое строение и является наиболее слабой частью ствола.

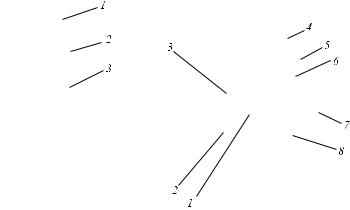

Строение древесины на поверхностях ее разрезов и свойства в разных направлениях по отношению к оси ствола различны. Имеются три основных разреза ствола (рис. 3.1, 3.2): поперечный (торцовый), проходящий перпендикулярно к оси ствола; радиальный (продольный), проходящий через сердцевину; тангенциальный (продольный), проходящий на некотором расстоянии от сердцевины. Для накопления и проведения питательных веществ в поперечном направлении служат сосудисто-волок- нистые ткани, которые называются сердцевинными лучами. Величина этих лучей у разных пород различна и зависит от условий роста дерева. По сердцевинным лучам древесина легко раскалывается, по ним же проходят трещины усушки.

Рис. 3.1. Главные разрезы |

Рис. 3.2. Поперечный разрез ствола: |

ствола дерева: |

1 – сердцевина; 2 – сердцевинные лучи; 3 – яд- |

1 – поперечный; 2 – радиаль- |

ро; 4 – пробковый слой; 5 – лубяной слой; 6 – |

ный; 3 – тангенциальный |

заболонь; 7 – камбий; 8 – годичные слои |

30

3.2. Древесные породы, применяемые в строительстве

Породы деревьев подразделяются на хвойные и лиственные. Наибольшее хозяйственное значение имеют хвойные породы: сосна, ель, лиственница, пихта, кедр.

Сосна – ядровая порода, обладающая высокими физико-ме- ханическими и эксплуатационными свойствами. Ядро у нее буро-красного цвета, а заболонь желто-белого, имеет смоляные ходы. Древесина сосны легко обрабатывается, мягкая

(плотность 470...540 кг/м3) и прочная. Она обладает хорошими строительными свойствами и может применяться в виде бревен, столбов, шпал, для изготовления пиломатериалов, столярных изделий.

Ель – спелодревесная безъядровая порода с древесиной белого цвета, иногда с желтоватым или розовым оттенком. Имеет незначительное количество смоляных ходов, менее стойка к загниванию, чем сосна. Из-за наличия большого количества твердых сучков трудно обрабатывается. Древесина ее менее долговечна, чем древесина сосны. Применяется для изготовления пиломатериалов, шпал, столярных изделий.

Лиственница имеет ядро красновато-бурого цвета и узкую заболонь белого цвета, резко отличающуюся от ядра. Древеси-

на плотная (630...790 кг/м3), прочная, имеет немногочисленные мелкие смоляные ходы, обладает стойкостью к загниванию. По физико-механическим свойствам превосходит все хвойные породы. Недостаток лиственницы – большая разница между радиальной и тангентальной усушкой, поэтому она склонна к растрескиванию.

Пихта имеет древесину, по техническим свойствам близкую к древесине ели. Применяется как местный материал наравне с елью.

Кедр имеет мягкую, легкую древесину с несколько худшими механическими свойствами, чем древесина сосны. Применяется для изготовления шпал, столярных изделий. Заготовка кедра сейчас ограничена.

Лиственные породы занимают 1/4 площади лесов Беларуси. Наибольшее применение в строительстве нашли дуб, вяз, ясень, береза, ольха и осина. Однако по хозяйственному значению они уступают хвойным.

31

Дуб – ядровая порода с широкими и узкими сердцевинными

лучами. Древесина желтоватого цвета, плотная (около 720 кг/м3), очень прочная и твердая, сохраняется как на воздухе, так и под водой, отличается красивой текстурой. Обладает высокой стойкостью к гниению, высокой прочностью (при сжатии вдоль волокон – около 60 МПа). Дуб является одной из распространенных лиственных пород. Достигает высоты 30 м и более. Средняя продолжительность жизни составляет 500– 600 лет. Применяется в строительстве для изготовления ответственных несущих конструкций и деталей, паркета, фанеры, в столярно-мебельном производстве.

Вяз имеет тяжелую, прочную, вязкую древесину. Используется для изготовления фанеры и столярных изделий.

Ясень – ядровая порода, по текстуре напоминает дуб, но имеет узкие сердцевинные лучи. Древесина тяжелая (660...

740 кг/м3), вязкая, гибкая, прочная и твердая, более светлой окраски. Благодаря красивой текстуре применяется в качестве отделочного материала, при изготовлении мебели, столярных изделий и др.

Береза является самой распространенной лиственной породой. Имеет высокую прочность, однако подвержена загниванию, растрескиванию, короблению. Применяется в основном для изготовления фанеры.

Ольха (черная) – порода, распространенная в Беларуси. Имеет белую древесину, быстро краснеющую на воздухе. Древесина мягкая, легкая, склонная к загниванию. Применяется для изготовления фанеры, мебели.

Осина имеет мягкую древесину белого цвета. При повышенной влажности быстро загнивает. Используется для изготовления фанеры, гонта.

3.3. Физические и механические свойства древесины

Основными физическими свойствами древесины являются истинная и средняя плотность, влажность, гигроскопичность, усушка и набухание.

Истинная плотность древесины определяется совокупностью веществ, составляющих оболочку клеток. Так как клетки имеют схожее строение у всех пород, то истинная плотность

древесины колеблется в пределах 1490…1560 кг/м3.

32

Средняя плотность зависит от влажности и пористости породы. Значение средней плотности указывается применительно к нормальной (стандартной) 12%-й влажности.

Все породы по средней плотности условно разделяют на три группы: легкие (ρ012 < 550 кг/м3), средние (ρ012 = 550 ...

700 кг/м3) и тяжелые (ρ012 > 700 кг/м3).

Влажность существенно влияет на физико-механические свойства древесины и в ряде случаев определяет ее пригодность.

Вода в древесине может находиться в трех видах: свободном состоянии, гигроскопическом и химически связанном. Свободная (капиллярная) вода заполняет полости клеток и сосудов и межклеточное пространство, гигроскопическая вода находится в стенках клеток, химически связанная вода входит в химический состав веществ.

Содержание воды в древесине изменяется вследствие ее гигроскопичности и влагоотдачи. Гигроскопичностью называют способность древесины поглощать из воздуха парообразную воду. Противоположная гигроскопичности характеристика – влагоотдача. Это способность древесины отдавать воду в окружающую среду. Гигроскопичность и влагоотдача зависят от температуры и относительной влажности воздуха.

Находясь длительное время на воздухе с постоянной относительной влажностью и температурой, древесина приобретает определенную влажность, которая называется равновесной.

В результате изменения влажности происходит усушка или набухание древесины.

Усушкой называется уменьшение линейных размеров и объема древесины при высыхании. Усушка не происходит при испарении свободной воды и начинается только при удалении гигроскопической воды. Усушка древесины в различных направлениях неодинакова. Вдоль волокон она составляет 0,1…0,3%, в радиальном направлении – 3…6, в тангенциальном – 7…12%. Объемная усушка, выражаемая коэффициентом объемной усушки, составляет 0,2…0,75%. Усушка приводит к появлению щелей между деревянными элементами, образованию трещин.

Набуханием называется способность древесины увеличивать свои размеры при поглощении воды. Набухание вдоль волокон составляет 0,1…0,8%, в радиальном направлении – 3…5, в тангенциальном – 6…12%.

Способность древесины по-разному изменять свои размеры при усушке и набухании приводит к короблению.

33

Теплопроводность древесины составляет 0,16…0,3 Вт/(м °С). Вдоль волокон она в 1,8 раза выше, чем поперек.

Звукопроводность древесины вдоль волокон в 16 раз выше звукопроводности воздуха, поперек волокон – в 3–4 раза. Вдоль волокон она составляет 5000 м/с, поперек волокон в радиальном направлении – 1450, в тангенциальном – 850 м/с.

Кмеханическим свойствам древесины относят прочность, твердость, деформативность, ударную вязкость. Они зависят от средней плотности, влажности, наличия пороков, приложения нагрузки с учетом строения древесины.

Важнейшей характеристикой древесины является прочность. В деревянных конструкциях древесина работает на сжатие вдоль и поперек волокон, скалывание, изгиб, растяжение. Древесина различных пород имеет неодинаковую прочность. Среди пород деревьев, растущих в Беларуси, наибольшую прочность имеет дуб.

3.4.Пороки древесины

Кпорокам древесины относят дефекты ее строения, нарушение целостности, повреждения и заболевания, т.е. недостатки, снижающие качество лесоматериалов. Согласно действующей классификации все пороки делятся на следующие группы: сучки, гнили, грибные окраски, повреждения насекомыми, деформации и трещины, пороки формы ствола, пороки строения древесины, раны, механические повреждения и дефекты обработки.

Основным сортоопределяющим пороком древесины являются сучки, представляющие собой основания ветвей, заключенные в древесине ствола. Они ухудшают механические свойства древесины вследствие нарушения ее однородности и искривления волокон. Сучки затрудняют обработку древесины, а в некоторых случаях сопровождаются внутренней гнилью. При характеристике сучковатости древесины указывают вид сучков (форма, степень срастания, состояние древесины), их размеры и количество.

Гниение древесины выражается в постепенном изменении

еецвета, уменьшении плотности и снижении механической прочности. Гнили вызываются развитием простейших растительных организмов – грибов. Деревообразующие грибы не содержат хлорофилла и не могут сами синтезировать органиче-

34

ские вещества; они вынуждены питаться готовыми органическими соединениями, поселяясь в древесине. Развитие гриба в древесине происходит только при определенных влажности (обычно 25…70%) и температуре воздуха (в среднем 5...25 °С). В воде гниение не происходит, поскольку прекращается доступ кислорода, необходимого для жизнедеятельности грибов. Развитие грибов прекращается также при температуре ниже 0 и выше 45 °С.

Наряду с деревообразующими имеется группа деревоокрашивающих грибов, которые придают древесине окраску, почти не ухудшая ее физико-механических свойств. Разновидность древесных окрасок – плесень – встречается на сырой заболони древесины всех пород и вызывается развитием плесневых грибов.

Повреждения древесины насекомыми называются червоточинами. Главную массу насекомых – вредителей древесины составляют разные виды жуков (короеды, точильщики и др.).

При определении степени повреждения устанавливают разновидность червоточины (поверхностная – до 3 мм, неглубокая – до 5, глубокая (трухлявая) – более 5 мм) и подсчитывают количество отверстий.

Деформации и трещины – группа пороков, которые являются следствием изменения формы или нарушения целостности древесины. Они возникают под действием значительных внутренних напряжений, образующихся в процессе роста деревьев, при резком изменении температуры, неравномерном удалении влаги и т.д.

К порокам формы ствола относятся сбежистость, закомелистость, наросты и кривизна, а к порокам строения древесины – наклон волокон, свилеватость, завиток, крень. Эти пороки могут привести к увеличению расхода сырья при распиловке древесины, снижению прочности и другим нежелательным явлениям.

3.5. Защита древесины от разрушения и возгорания

Общие положения. Срок службы древесины ограничен ее способностью гнить и гореть. Кроме того, древесину повреждают насекомые. Только на ремонт и замену деревянных кон-

35

струкций, разрушенных гниением, ежегодно идет более 30% всей расходуемой древесины.

Стойкость древесины против гниения зависит от ее породы, строения и подразделяется на четыре класса:

I – стойкие (сосна, ясень, ядро дуба и лиственница);

II – среднестойкие (ель, пихта, периферийная часть кедра, заболонь лиственницы, центральная часть ствола бука);

III – малостойкие (заболонь березы, бука, граба, дуба, клена); IV – нестойкие (ольха, осина, заболонь липы, центральная

часть ствола березы).

Дереворазрушающие бактерии и грибы могут повреждать древесину. Это заболонная и ядренная гнили, побурение, грибные окраски и пр. Наиболее опасными являются домовые грибы. Из них быстрее всех разрушает древесину настоящий домовой гриб. Менее опасен белый домовой гриб. Грибы и бактерии могут вызывать гниль древесины, вследствие чего меняются ее структура и свойства. В последней стадии гниения механические свойства древесины почти полностью теряются.

Защита древесины от гниения. Для предупреждения загнивания древесины принимают ряд конструктивных мер: изолируют ее от грунта, камня и бетона, устраивают специальные каналы для проветривания, защищают деревянные конструкции от атмосферных осадков, делают отливы у наружных оконных переплетов и т.п. Однако мерами только конструктивного характера нельзя полностью предохранить древесину от увлажнения и загнивания.

Древесину защищают от гниения путем обработки различными химическими веществами – антисептиками.

Антисептики подразделяются на в о д о р а с т в о р и мы е и

во д о н е р а с т в о р и м ы е м а с л я н и ст ы е. К водорастворимым антисептикам относят фторид натрия, кремнефторид натрия, кремнефторид аммония, хлорид цинка, антисептический препарат ХМХЦ. Маслянистые антисептики – масло креозотовое, антраценовое и сланцевое, растворы пентохлорфенола

вмаслах.

Масло креозотовое – темно-коричневая жидкость с резким запахом. Является очень сильным антисептиком.

Масло антраценовое – зеленоватая жидкость, получаемая из каменноугольного дегтя. Обладает сильным антисептическим свойством, имеет резкий запах.

36

Масло сланцевое – темно-коричневая жидкость с резким запахом фенола. Получают из горючих сланцев. Токсичность его ниже каменноугольных масел.

Защита древесины от насекомых. Основные способы борьбы с насекомыми при хранении древесины на складах – соблюдение санитарных норм и своевременное окуривание круглого леса. При обнаружении насекомых на складах и при ремонтных работах древесину обрабатывают инсектицидами – хлорофосом, хлороданом, хлорпикрином и др. Защищают древесину, обрабатывая ее путем пропитки, опрыскивания, опыления или окуривания.

Защита древесины от возгорания. Прежде всего следует удалять деревянные конструкции от источников нагревания, а если это невозможно, то деревянные части покрывают малотеплопроводными несгораемыми материалами, например асбестом, асбестоцементными листами, или штукатурят эти части. Неогнестойкие деревянные сооружения разделяются на отдельные отсеки несгораемыми (брандмауэрными) стенами, огнестойкими перегородками.

Высокими огнезащитными свойствами обладает силикатная краска. Огнезащитные обмазки изготавливают из глины, извести, гипса, суперфосфата и наносят слоем толщиной 2…3 мм. Ими защищают от возгорания стропила, обрешетку.

Лучшим огнезащитным средством являются антипирены – химические вещества, которые при нагревании выделяют негорючие газы и оттесняют кислород от нагреваемой древесины, препятствуют выделению высококалорийных газов или плавятся с образованием огнезащитных пленок. В качестве антипиренов применяют фосфорнокислый аммоний (NH4)3РО4, сернокислый аммоний (NH4)2SO4, буру N2В4О710Н2О и т.п. Их вводят в древесину в виде водных растворов путем пропитки.

Особое огнезащитное действие проявляют карбамидные и карбамидно-фурановые смолы, которые после пропитки древесины подвергаются термокаталитическому отверждению, повышая при этом не только огнестойкость, но и физико-меха- нические показатели модифицированной таким образом древесины.

37

3.6. Сушка лесоматериалов и их хранение

Сушка является одним из способов предохранения древесины от гниения. Сушат древесину до транспортной влажности (18…25%) или до эксплуатационной (7…12%). Различают следующие виды сушки: конвективную, кондуктивную, диэлектрическую. В их основу положен характер теплообмена материала со средой. При конвективной сушке передача теплоты происходит от газообразной или жидкой среды путем конвекции. Это атмосферная, газопаровая, индукционная, жидкостная, вакуумная и ротационная сушка.

Атмосферная сушка осуществляется на открытых складах или под навесами без подогрева воздуха. Материал хранится в штабелях. Сушка считается законченной, если влажность материала достигла 20…22%. Продолжительность сушки хвойных пиломатериалов толщиной 40 мм в Беларуси в летнее время составляет примерно 23 сут.

Газопаровая сушка выполняется нагретыми газами в сушильных камерах при атмосферном давлении. Камеры представляют собой сооружения, в которые помещают штабеля материалов и создают многократную циркуляцию нагретого воздуха, газа или перегретого пара.

Индукционная сушка происходит в результате воздействия на древесину температуры, создаваемой индуктивными токами. Электромагнитное поле промышленной частоты образуется соленоидом, находящимся внутри камеры.

Жидкостная сушка производится в нагретых гидрофобных жидкостях (масло, петролатум, парафин, сера) или водных растворах гигроскопических минеральных солей (нитрат натрия, хлорид магния), нагретых до температуры выше точки кипения воды. Внутри древесины вода нагревается до кипения и испаряется. Сушка может выполняться при атмосферном давлении или в вакууме. Время сушки – 3…20 ч.

При вакуумной сушке пиломатериалы помещают в герметичную камеру, где создается пониженное давление. При вакууме 0,080…0,085 МПа температура кипения воды понижается до 52…60 °С.

Ротационная сушка осуществляется с использованием центробежного эффекта вращающейся карусели в нагретой газовой среде и за счет диэлектрических потерь. Материал нагревается

38

равномерно по всему объему. Продолжительность сушки по сравнению с камерной может быть сокращена в 50–60 раз.

Кондуктивным способом сушат листы шпона. Их закладывают между горячими плитами дыхательного пресса, которые периодически смыкаются и размыкаются, что обеспечивает интенсивную сушку материала.

Диэлектрическая сушка происходит при воздействии на древесину электрического высокочастотного поля, создаваемого колебательным контуром. Древесина помещается между пластинами конденсатора. Ее укладывают в штабеля раздельно по породам, причем круглую отдельно от пиленой. Древесину с признаками загнивания следует складывать на отдельном участке, предварительно очистив ее и пропитав антисептиком.

Штабеля леса укладывают на основание высотой 40 см от земли, делая основание в виде клеток или продольных подкладок на поперечных лежнях. Высота штабеля должна быть не более 2 м, расстояние между штабелями – не менее 2 м.

Торцы бревен, досок и брусьев следует закрывать замазкой, причем торцы древесины лиственных пород, укладываемой на длительное хранение, необходимо покрывать известковой замазкой, состоящей из равных по массе частей извести и воды с добавлением 5% клея. Штабеля пиломатериалов покрывают односкатным временным покрытием из досок со свесами до 0,5 м за края штабеля.

3.7. Материалы и изделия из древесины

Лесоматериалы получают механической обработкой в основном стволов срубленных деревьев, у которых отделены сучья и корни. Такие стволы называются древесными хлыстами.

В зависимости от размеров и наличия пороков хлысты и их обрезки относятся к двум товарным категориям древесины: деловой и дровяной (низкокачественной).

П о с п о со б у м е х а н и ч е с к ой о б ра б о т к и все лесоматериалы подразделяются на шесть классов:

1)круглые, получаемые поперечным делением хлыста на отрезки различной длины;

2)пиленые, изготавливаемые продольным пилением круглого леса с последующей поперечной распиловкой полученного полуфабриката;

39