ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

.pdf

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

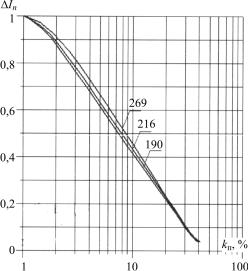

Рис. 1.28. Зависимость ∆Jn от пористости известняков (шифр кривых – диаметр скважины, мм)

Для определения пористости применяют способ двух опорных пластов, используя палетки в разностных относительных единицах:

∆Jnγ = (Jnγпл – Jnγmin) / (Jnγmax – Jnγmin),

где Jnγпл – показания НГK против искомого пласта; Jnγmax, Jnγmin – измерения против опорных пластов с kп = 1 % (плотный пласт), kп = 40 % (размытые глины).

Нейтронный каротаж применяют в необсаженных и обсаженных скважинах с целью литологического расчленения разрезов, определения емкостных параметров пород (объемов минеральных компонент скелета и порового пространства), выделения газожидкостного и водонефтяного контактов, определения коэффициентов газонасыщенностив прискважинной части коллектора.

В обсаженных скважинах для определения характера насыщения пластов наиболее широко применяется импульсный

71

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

нейтрон-нейтронный каротаж (ИННК), при котором регист-

рируется плотность тепловых нейтронов и время их жизни. Пространственно-временное распределение плотности тепловых нейтронов от импульсного источника быстрых нейтронов определяется нейтронными параметрами исследуемой среды. Основной измеряемой величиной в ИННК является среднее время жизни тепловых нейтронов (τn). В силу большой энергии нейтронов, испускаемых скважинным генератором нейтронов (до 14 МэВ), при соответствующем выборе времени задержки (τs = 1000–12000 мкс) радиус исследования ИННК (60–80 см) намного превышает глубинность нейтронных методов с ампульными нейтронными источниками. В этом существенное преимущество импульсного нейтрон-нейтронного каротажа.

Размер зонда оказывает влияние на расчленяющую способность ИННК против маломощных пластов и точность определения среднего времени жизни тепловых нейтронов. Длина зонда обусловливается расстоянием от мишени генератора нейтронов до середины индикатора. Влияние на величину плотности тепловых нейтронов в ИННК положения прибора в скважине относительно ее оси, стальной обсадочной колонны и цементного кольца, зоны проникновения фильтрата промывочной жидкости и других факторов подчинено примерно тем же законам, что и в стандартной модификации ННМ-Т. Однако при достаточно больших временах задержки на характере временного распределения плотности тепловых нейтронов скважинные условия почти не сказываются. Импульсы источника повторяются через небольшое время (обычно 10–400 раз в 1 с), и при ИННК регистрируется интенсивность тепловых нейтронов для некоторого значения времени задержки, усредненная по большому числу импульсов источника.

Измеряемыми величинами являются скорости счета во временных окнах S, основными расчетными величинами – среднее время жизни тепловых нейтронов τn (или макроскопическое сечение поглощения тепловых нейтронов S) и водонасыщенная пористость пород.

72

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

Количественная оценка насыщенности коллекторов по данным ИННК базируется на зависимости среднего времени жизни тепловых нейтронов в породах от характера и содержания насыщающих флюидов. Уменьшение плотности тепловых нейтронов во времени в однородной среде происходит по экспоненциальному закону с интенсивностью, определяемой нейтронопоглощающими свойствами среды.

Определяющим фактором при замедлении (рассеянии) нейтронов является содержание в окружающей среде водорода, а при захвате тепловых нейтронов – содержание хлора (табл. 1.8). По водородосодержанию нефтяные и водоносные пласты практически не различаются, но в пластах с минерализованной водой (> 100 г/л) содержание хлора в водоносной части пласта больше, чем в нефтеносной, поэтому плотности потока тепловых нейтронов против них могут различаться в несколько раз.

Таблица 1.8 Нейтронные характеристики некоторых сред и элементов

Элементилисреда |

Плотность, |

Сечение |

Сечение |

Времяжизни |

|

рассеяния, |

захвата, барн |

тепловых |

|||

3 |

|||||

|

г/см |

барн |

(10–24 см2) |

нейтронов, мкс |

|

Водород, Н |

0,09 10–3 |

45 |

0,31 |

|

|

Кислород, О |

1,43 10–3 |

4,1 |

0,0016 |

|

|

Углерод, С |

2,26 |

4,8 |

0,0045 |

|

|

Хлор, Cl |

3,21 10–3 |

10 |

33 |

|

|

Кальций, Са |

1,55 |

9,5 |

0,5 |

|

|

Кальцит |

2,71 |

|

|

630 |

|

Доломит |

2,87 |

|

|

960 |

|

Гипс |

2,32 |

|

|

246 |

|

Каолинит |

2,42–2,62 |

|

|

360 |

|

Монтмориллонит |

2,1–2,4 |

|

|

400 |

|

Преснаявода, H2O |

1,0 |

|

|

207 |

|

Водаминерализо- |

1,18 |

|

|

40–200 |

|

ванная(сNaCl) |

|

|

|||

|

|

|

|

||

Нефть |

0,85 |

|

|

210 |

|

Газ |

0,025–0,25 |

|

|

300 |

|

Сталь |

7,8 |

|

|

20 |

|

Цемент |

1,8 |

|

|

500 |

73

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

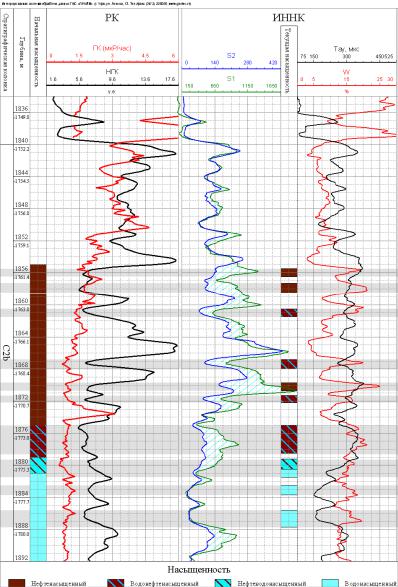

Для определения нефтегазонасыщенности кроме использования времени жизни тепловых нейтронов применяются дополнительные методики (так называемые «компенсационные»). В этом случае для специально выбранных временных окон и задержек вычисляются функционалы скоростей счета на двух зондах, позволяющие ослабить или усилить эффект влияния водородосодержания пласта. Производя нормировку кривых большого

ималого зондов по плотным и водонасыщенным (или глинистым) пластам, получаем приращения значений малого зонда над большим, по характеру которых можно судить о нефтенасыщенности пластов-коллекторов (рис. 1.29).

Задача определения текущей насыщенности пластов-кол- лекторов достоверно может решаться в тех случаях, когда исключается взаимодействие флюидов, находящихся в стволе скважины и в поровом пространстве коллектора, т.е. в колонне. В пластах, вскрытых перфорацией, определение насыщения пластов возможно лишь в режиме работы пластов (компрессирование, свабирование, работа под насос).

Для повышения надежности и достоверности геологической информации в обязательном порядке должна привлекаться

ианализироваться информация по результатам интерпретации ГИС в открытом стволе, ГИС контроля, ГИС по оценке качества цементирования, геолого-геофизическая и геолого-промысловая информация по соседним скважинам и месторождению.

По ИННК пресная вода и нефть имеют высокие значения времени жизни тепловых нейтронов и разделить их по насыщению затруднительно. Поэтому естественным продолжением развития нейтронных методов является применение спектрометрической модификации метода.

Спектрометрические радиоактивные методы – одно из наиболее информативных направлений развития ядерно-геофизи- ческих методов, основанное на измерении скважинным прибором энергетических спектров гамма-излучения.

74

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

Рис. 1.29. Определение насыщенности пластов методом ИННК

75

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

Первые публикации по возможности применения спектрометрии нейтронного гамма-излучения для выделения водоносных интервалов в обсаженных нефтегазовых скважинах и определения содержания основных породообразующих элементов (Са, Si, Fe и др.) относятся к концу 60-х гг. XX в.

Выделение пластов, промытых пресной водой, по спектральному нейтронному гамма-каротажу по хлору (СНГК–Сl) проведено в башкирских карбонатных отложениях (рис. 1.30). Пласты-коллекторы в интервалах 1400,3–1401,6, 1403,4–1405,2 м частично промыты пресными водами, на что указывают аномально низкие значения массы хлора, высокие значения времени жизни тепловых нейтронов и большие приращения значений малого зонда над большим.

Первоначальный ВНК (1975 г.) в отложениях башкирского яруса определен на отметке 1412,0 (–1102,9) м. В настоящее время интервал 1412,0–1416,0 м характеризуется высокими значениями массы хлора (МСl) и низкими значениями времени жизни тепловых нейтронов, что указывает на высокую минерализацию пластовых вод в данном интервале и значительный подъем ВНК в процессе эксплуатации месторождения.

Существует еще один радиоактивный метод определения насыщения через колонну, основанный на изучении энергетических и временных распределений плотности потока гаммаизлучения, возникающего при неупругом рассеянии на ядрах элементов, имеющихся в горной породе – С/О-каротаж или импульсный нейтронный гамма-каротаж спектрометрический (ИНГК–С). При проведении С/О-каротажа определяется параметр, характеризующий распространенность в породе ядер углерода по отношению к ядрам кислорода. Этот параметр связан с содержанием в породе углеродных соединений и применяется для оценки коэффициента текущей нефтенасыщенности в скважинах, когда минерализация воды низкая, неизвестна или колеблется.

76

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

.

Рис. 1.30. Выделение пластов, промытых пресной водой по ИННК–СНГК–Сl

Применение спектральной модификации нейтронного каротажа, именуемого С/О-каротаж, в карбонатных разрезах затруднительно из-за большого содержания углерода в карбонатных породах.

77

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

1.6. Акустические методы

Акустические методы основаны на изучении характеристик упругих волн в горных породах. При АК в скважине возбуждаются упругие колебания, которые распространяются в ней

ив окружающих породах и воспринимаются приемником, расположенным в той же скважине.

Упругие свойства горных пород связаны с внутренним строением вещества и характеризуют свойство пород сопротивляться изменению их объема и формы под воздействием механических напряжений. Возникающие в телах под действием механического напряжения деформации имеют различный характер

ивызывают разные по природе волны – продольные (Р) и поперечные (S). Продольные волны являются следствием деформаций растяжение-сжатие; поперечные – деформаций сдвига. В свободных газах и жидкостях возникают продольные волны и отсутствуют поперечные, поскольку их молекулы не зафиксированы жестко относительно друг друга, как в твердых телах (рис. 1.31).

Скорость упругих волн в осадочных породах, насыщенных жидкостью, определяется коэффициентом пористости и величиной сжимаемости твердой фазы, т.е. составом скелета. Значение сжимаемости пор этих пород в зависимости от степени трещиноватости и кавернозности может изменяться в широких пределах. При одинаковом значении пористости величина скорости максимальна у карбонатных пород с кавернозной пористостью, поскольку коэффициент сжимаемости каверн существенно ниже коэффициента сжимаемости гранулярных пор. Процесс поглощения упругой энергии горными породами зависит от структуры (сцементированности) и состава породы (глины, карбонаты), наличия трещиноватости и частоты излучения.

Коэффициенты поглощения возрастают с увеличением глинистости гранулярных коллекторов и коэффициентов трещиноватости трещинно-кавернозных пород. С ростом частоты излучения поглощение увеличивается.

78

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

Рис. 1.31. Схематическое изображение механизмов распространения упругих волн в среде

Сущность акустического каротажа сводится к возбуждению в скважине упругих колебаний, которые распространяются в среде, окружающей излучатель, и регистрации их одним или несколькими приемниками.

По типу регистрируемых параметров и основным целям и назначению выделяются следующие основные модификации акустического каротажа:

79

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

–АК по скорости – для изучения скоростных характеристик пород, вскрытых скважиной;

–АК по затуханию упругих волн – для определения поглощающих свойств горных пород, зон трещиноватости и т.п.;

–АК цементного кольца для контроля технического состояния скважин.

Волновое поле системы «скважина – пласт» включает множествоволн.

Для проведения АК применяют трехэлементные зонды

(И20,5 И11,5 П), но имеются и более сложные трехэлементные (ИПП, ИИП), компенсированные (ИППИ, ИИПП) и многоэлементные (ИПП…П) измерительные зонды, состоящие из нескольких двухэлементных зондов и позволяющие учесть влияние на результаты измерений характеристик промывочной жидкости и положение зонда в стволе скважины. Точка измерения такими зондами – середина расстояниямежду приемниками.

Глубина исследования и объем породы, изучаемый при АК, зависят от длины волны упругих колебаний (частоты колебаний излучателя) и изменяются от сантиметров до нескольких метров. Для более полного использования информации акустического сигнала и анализа волновой картины применяется запись фазокорреляционных диаграмм (ФКД), где выделение интервалов с наличием явления затухания колебаний отмечается изменением яркости линий на диаграммах волновой картины (см. рис. 1.33). Возможности АК при выделении сложных кол-

лекторов связаны с влиянием неоднородности пород (трещины и каверны) на величину регистрируемой полной энергии (Е) волнового сигнала.

В практике геофизических исследований скважин (ГИС) выделяется два типа волн (продольная Р-волна и поперечная S-волна), для которых установлены определенные взаимосвязи между измеряемыми параметрами волн – интервальное время ( T), амплитуда (А), затухание (Alpha), энергия (Eng) – и искомыми характеристиками пород или обсадной колонны.

80