Lecture / Presentation 2 / Методичка Часть 2 леч пед МПФ. Част МБ и ВИР

.pdfрогруппам – O1 и O139. Последний биовар включает прежние биотипы V. proteus и V. albensis и представлен многими другими сероварами вибрионов, которые не агглютинируются O1- и O139-сыворотками, т. е. НАГ-вибрионами. По О-антигену холероподобные (НАГ-) вибрионы разделяются на несколько десятков серогрупп. Могут вызывать холероподобные диареи. Вибрионы этих серогрупп идентифицируют с помощью соответствующих О-сывороток.

Б. Характеристика холерных и холероподобных вибрионов

Признаки |

|

|

|

Вибрионы |

||||

|

|

|

холерные |

|

|

|

холероподобные |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Форма |

|

|

|

в виде запятой |

|

|

|

в виде запятой |

Подвижность |

|

|

+ |

|

|

|

+ |

|

Биохимические группы по Хейбергу |

|

|

|

I |

|

|

|

I-VIII |

Агглютинация холерной сывороткой |

|

|

+ |

|

|

|

- |

|

серогрупп О1 или О139 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Лизис специфическим монофагом |

|

|

+ |

|

|

|

- |

|

Диастатическая активность (на |

|

|

+ |

|

|

|

- (+) |

|

крахмал) |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Устойчивость к хлору при экспози- |

|

|

предельная доза 0,4 |

|

|

|

предельная доза 0,5-2 |

|

ции 30 минут |

|

|

|

мг/л воды |

|

|

|

мг/л воды |

В. Дифференциальные признаки биоваров холерных вибрионов |

||||||||

(классического и Эль Тор) |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Признаки |

|

|

Биотипы |

|||||

|

классический |

|

|

|

Эль Тор |

|||

|

|

|

|

|

|

|

||

Гемолиз эритроцитов барана |

|

- (+) |

|

|

|

+ (-) |

||

Агглютинация куриных эритроцитов |

|

- (+) |

|

|

|

+ (-) |

||

Рост на среде с полимиксином |

|

- |

|

|

|

+ |

||

(50 ед/мл) |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|||

Лизис фагом С (IV группа Мукерджи) в |

|

+ |

|

|

|

- |

||

рабочем разведении (10-3) |

|

|

|

|

||||

Лизис фагом Эль Тор 2 в рабочем разве- |

|

- |

|

|

|

+ |

||

дении (10-1 - 10-2) |

|

|

|

|

||||

Реакция Фогес - Проскауэра |

|

- |

|

|

|

+ |

||

Г. Дифференциальные признаки патогенных и непатогенных |

||||||||

галофильных вибрионов |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Признак |

|

Vibrio parahaemolyticus |

|

Vibrio |

||||

|

|

alginolyticus |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рост в отсутствие NaCl |

|

- |

|

|

|

- |

||

Рост в присутствии 7% NaCl |

|

+ |

|

|

|

+ |

||

Рост в присутствии 10% NaCl |

|

- |

|

|

|

+ |

||

Ферментация сахарозы |

|

- |

|

|

|

+ |

||

Реакция Фогес - Проскауэра |

|

- |

|

|

|

+ |

||

Феномен роения |

|

- |

|

|

|

+ |

||

Гемолиз на среде с 7% NaCl |

|

+ |

|

|

|

- |

||

63

Д. Холерный вибрион представлен тремя сероварами:

Серотипы |

Антигенная |

|

|

Агглютинация сыворотками |

|

|

|||||||

формула |

О |

|

|

|

Огава |

|

Инаба |

||||||

|

|

|

|

|

|||||||||

Огава |

|

AB |

+ |

|

|

|

+ |

|

- |

||||

Инаба |

|

AC |

+ |

|

|

|

- |

|

+ |

||||

Гикошима |

|

ABC |

+ |

|

|

|

+ |

|

+ |

||||

Е. Биохимическая характеристика вибрионов по Хейбергу, Смиту и Гуднеру |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Углеводы |

|

|

|

|

|

|

Группы |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

2 |

3 |

|

4 |

|

5 |

|

6 |

7 |

|

8 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Манноза |

+ |

|

- |

+ |

|

- |

|

+ |

|

- |

+ |

|

- |

Арабиноза |

- |

|

- |

+ |

|

+ |

|

- |

|

- |

+ |

|

+ |

Сахароза |

+ |

|

+ |

+ |

|

+ |

|

- |

|

- |

- |

|

- |

Ж. Определение холерогенности (энтеротоксигенности) V. cholerae

Косвенные признаки отсутствия холерогенности у вибриона:

1.наличие гемолитической активности,

2.отсутствие больных холерой;

3.отрицательные пробы с холерными диагностическими фагами (ХДФ-3, ХДФ-4, ХДФ-5).

Прямые методы обнаружения холерогена:

1.стимуляция клеточной аденилатциклазы в культурах клеток;

2.биологические пробы (на крольчатах-сосунках или на лигированной петле тонкого кишечника кролика);

3.реакция пассивного иммунного гемолиза (холероген взаимодействует с ганглиозидом эритроцитов, добавление антитоксинов и комплемента приводит к гемолизу);

4.иммуноферментный метод;

5.иммунофлуоресцентный метод;

6.ПЦР для обнаружения гена токсигенности.

З А Н Я Т И Е 11

Дата ______________

Тема: Микробиологическая диагностика анаэробных инфекций

(столбняк, ботулизм, газовая анаэробная инфекция)

План занятия:

1. Морфология анаэробных бактерий. Микроскопия препаратов-мазков из культур патогенных анаэробов.

2. Изучение особенностей роста культур анаэробов на различных питательных средах.

3.Микробиологический диагноз анаэробных инфекций. Разбор методов диагностики столбняка и газовой гангрены. Посев исследуемого материала по способу Вейон-Виньяля, Фортнера, на среду Китта-Тароцци. Регистрация результатов посева материала, содержащего анаэробные микробы, макро- и микроскопия выросших культур.

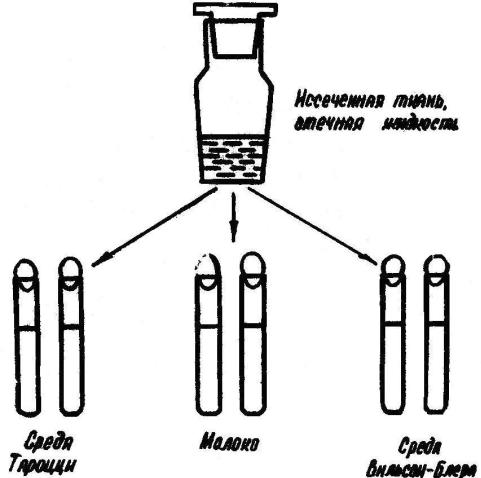

4.Ускоренное обнаружение С. реrfringens. Демонстрация роста на среде Вильсон-Блера, среде Китта-Тароцци и на молочной среде.

5.Биологическая проба на мышах для обнаружения ботулинического токсина. Разбор методики.

6.Демонстрация иммунопрепаратов, применяемых для профилактики и лечения анаэробных инфекций.

64

Методические указания

1.Готовые препараты-мазки из чистых культур патогенных анаэробов окрасить по Граму, промикроскопировать. Препараты зарисовать. Обратить внимание на характер расположения спор, отношение к окраске.

2.Демонстрация роста анаэробов на средах Виллиса-Хоббс, Китта-Тароцци, Виль- сон-Блера, Цейсслера, на молоке.

3.Для выделения чистых культур анаэробов берется раневое отделяемое. Исследование начинается с предварительной микроскопии исходного материала. Для этого готовят мазки и окрашивают по Граму. Обратить внимание на наличие капсул. Препараты зарисовать.

Посев производится на регенерированную, то есть предварительно прогретую на кипящей водяное бане в течение 10-20 мин для освобождения от растворенного в ней кислорода, среду Китта-Тароцци. Пастеровской пипеткой взять каплю гноя и, наклонив пробирку со средой Китта-Тароцци, по верхней стенке осторожно ввести каплю гноя на дно пробирки так, чтобы не попал воздух.

Зарегистрировать результаты посева материала, содержащего анаэробные микроорганизмы. Приготовить препарат-мазок, окрасить по Граму и зарисовать.

4.Посев раневого отделяемого на среду Вильсон-Блера. Среда Вильсон-Блера предварительно расплавляется и выдается студентам в пробирках. Перед посевом ее необходимо охладить до температуры 40-45°С. Раневое отделяемое предварительно развести в стерильном физиологическом растворе. Для этого каплю исследуемого материала внести

впробирку с физиологическим раствором. Затем после перемешивания из этой пробирки каплю внести в пробирку со средой Вильсон-Блера, тщательно перемешать путем вдувания и выдувания содержимого и быстро набрать среду в трубки Вейон-Виньяля. Трубки положить в горизонтальном положении и дать им остыть. Концы трубок закрыть ватой.

6.Демонстрация препаратов, применяемых для профилактики и лечения анаэробных инфекций.

Патогенные анаэробы |

Анаэробы в раневом |

Выделенная культура |

|

отделяемом |

анаэробов |

||

Окраска по Граму |

|||

Окраска по Граму |

Окраска по Граму |

||

|

Ускоренный метод диагностики возбудителей газовой гангрены по способу Комковой

Исследуемый материал вносят в 10 пробирок с полужидкой средой и затем 5 пробирок прогревают при 80ºC 20 минут. После этого в каждую пробирку добавляют различные моновалентные противогангренозные сыворотки.

Обнаружение через 10-18 часов микробов стрептобациллярной формы и роста их изолированными колониями подтверждает соответствие возбудителя типу сыворотки. Диффузный рост и беспорядочное расположение бацилл указывает на несоответствие возбудителя типу сыворотки.

65

Методы микробиологической диагностики ботулизма А. Бактериологический (по классической схеме с последующей

биологической пробой – см. ниже).

Методы микробиологической диагностики газовой гангрены Бактериологический

Исследование проб на наличие патогенных клостридий. Исследуемый материал.

|

|

Посев на среды: |

Посев по 1 мл в жидкие питательные среды - |

||||||

в чашках |

|

в пробирке |

мясные или казеиновые (5 пробирок): |

||||||

Кровяной |

|

Среда Вилли- |

|

Среда |

1-я пробирка - непрогретая, |

||||

МПА |

|

са-Хоббс |

|

Вильсон- |

2-я - прогрев при 80°C - 15 минут, |

||||

|

|

|

|

|

Блера |

3-я - прогрев при 100ºC - 5 минут, |

|||

|

Анаэробные условия |

4-я - прогрев при 100ºC - 10 минут, |

|||||||

Инкубация при 37ºС 1-7 суток |

5-я - прогрев при 100ºC - 20 минут. |

||||||||

Инкубация при 37ºC 1-15 суток. |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

||||

Микроскопия, изоляция и пересев на мяс- |

Выросшие культуры, содержащие массу |

||||||||

ную или казеиновую среду колоний, вы- |

грамположительных палочек, подвергают |

||||||||

зывающих гемолиз, опалесценцию или |

дальнейшему изучению. |

|

|||||||

почернение на одной из указанных выше |

|

|

|

||||||

сред и состоящих из грамположительных |

|

|

|

||||||

палочек. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Изучение свойств выделенных культур. |

Проверка токсичности |

|

Посев на плотные |

||||||

|

|

|

|

|

|

фильтратов или цен- |

|

питательные среды: |

|

|

|

|

|

|

|

трифугатов на мышах |

|

чашки с кровяным |

|

|

|

|

|

|

|

или морских свинках. |

|

МПА, со средой |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Виллиса-Хоббс, с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

бензидиновым |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

МПА, столбик агара |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вильсон-Блера. |

|

|

|

|

|

|

|

Реакция нейтрализа- |

|

Инкубация при 37°C |

|

|

|

|

|

|

|

ции с сыворотками: |

|

1-4 суток. Изоляция |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

колоний, вызываю- |

|

|

|

|

|

|

|

C. perfringens типа А, |

|

щих гемолиз, опа- |

|

|

|

|

|

|

|

С. novyi типа А, В, |

|

лесценцию или по- |

|

|

|

|

|

|

|

C. septicum, |

|

чернение на пита- |

|

|

|

|

|

|

|

C. sordellii, |

|

тельных средах. |

|

|

|

|

|

|

|

C.histolyticum. |

|

Изучение свойств |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

выделенных куль- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тур. |

|

Б. Биологический

Для обнаружения токсина и его типа в реакции нейтрализации.

Для обнаружения токсина двум мышам вводят исследуемый фильтрат в количестве 0,5 мл внутрибрюшинно, другим двум мышам вводят смесь, состоящую из 0,5 мл фильтрата и 0,2 мл смеси диагностических моновалентных противоботулинических сывороток типа А, В, С, Е (соединяют по 0,5 мл сыворотки каждого типа). Перед введением смесь испытуемого материала и сывороток выдерживают при комнатной температуре в течение 30 минут. Наблюдение за животными ведут в течение 4 дней. При наличии токсина погибают первые две мыши, остальные остаются живы.

66

При обнаружении токсина ставят развернутую реакцию нейтрализации для определения типа токсина. Для этого в 5 пробирок разливают по 2,4 мл испытуемого фильтрата и в каждую пробирку прибавляют по 0,6 мл сыворотки раздельно типа А, типа B, типа С и типа Е. В 5-ю пробирку прибавляют 0,6 мл физиологического раствора. Смесь после 30 минут выдерживания при комнатной температуре вводят внутрибрюшинно по 1 мл 2 мышам из каждой пробирки отдельными шприцами. Наблюдают за животными в течение 4 дней. При наличии токсина выживают мыши, получившие смесь токсина и гомологичной сыворотки, остальные мыши гибнут. Тип сыворотки, нейтрализующей токсин, указывает на типовую принадлежность токсина.

В. Ускоренные методы диагностики ботулизма

а) обнаружение токсина с помощью РПГА (на эритроцитах адсорбируют антиток-

син)

б) обнаружение токсина с помощью реакции угнетения фагоцитоза. Ботулинический токсин резко угнетает фагоцитарную способность лейкоцитов в связи с наличием у токсина лейкотоксических свойств. При этом фагоцитарный показатель уменьшается в 3, 5, 10 и даже 20 раз. При добавлении к крови, содержащей токсин, гомологичной антитоксической сыворотки фагоцитарная способность лейкоцитов восстанавливается.

Ускоренный метод обнаружения C. perfringens

Одна пробирка каждой среды после внесения материала прогревается при 80°С 20 минут.

Почернение среды Вильсон-Блера в течение 3-х часов и бурное створаживание молока («штормовая» реакция) в течение 6 часов характерны для C. perfringens.

67

Контрольные вопросы

Каковы основные биологические свойства анаэробных бактерий? Какова роль анаэробных бактерий в патологии человека?

Какие заболевания вызывают анаэробные бактерии? Каков механизм заражения при газовой гангрене?

Что является средой обитания анаэробных бактерий в естественных условиях? Какие возбудители чаще всего вызывают газовую гангрену?

Какие токсины образуют возбудители газовой гангрены и на что они действуют? Каковы особенности патогенеза газовой гангрены?

Какие условия способствуют развитию газовой гангрены?

По каким основным признакам различаются между собой C. perfringens, C. novyi, C. septicum, C. histolyticum?

Какие ускоренные методы применяются для обнаружения C. perfringens?

Какие микробиологические методы используются для диагностики анаэробных инфекций? Каковы основные морфологические, культуральные и биохимические особенности возбудителя столбняка?

Какова природа токсина столбнячной палочки и на что он действует?

Чем отличается картина столбняка у человека и у мелких лабораторных животных? Что является средой обитания для столбнячной палочки?

Чем объясняется высокая обсемененность почвы столбнячной палочкой в Краснодарском крае?

Каковы основные морфологические и биологические свойства возбудителя ботулизма? Какова природа токсина палочки ботулизма? Какие типы токсина продуцирует возбудитель и что поражает токсин?

Какие условия способствуют размножению возбудителя ботулизма и накоплению токсина в пищевом продукте?

Какой материал берется для исследования при подозрении на ботулизм?

Какие методы применяются для обнаружения токсина возбудителя ботулизма и определения его типа?

Какие продукты чаще всего являются причиной отравления при ботулизме?

Как осуществляется специфическая профилактика и лечение ботулизма? Какие препараты применяются для этой цели?

Что представляет собой протоксин?

Какова природа и структура столбнячного токсина? Как активируется столбнячный токсин?

Что поражает столбнячный токсин?

Каковы функции тяжелой и легкой цепей столбнячного токсина?

Как продвигается столбнячный токсин к ядрам двигательных нервов? Каков защитный уровень антитоксина против столбнячного токсина?

Как осуществляется специфическое лечение и специфическая профилактика столбняка?

Как обеспечивается формирование коллективного иммунитета против столбняка и какие препараты применяют для этой цели?

Что такое прогенитарные токсические комплексы, образуемые палочкой ботулизма?

Какие структурные варианты прогенитарных токсических комплексов Вы знаете? Каков их состав?

Как происходит активация ботулинического токсина?

Какая разница между протеолитическими и непротеолитическими вариантами возбудителя ботулизма? Каким образом осуществляется у них активация токсина?

В чем заключается механизм активации ботулинического токсина?

Какие функции выполняют нетоксические белки в составе белковых комплексов?

Каковы физико-химические свойства токсина ботулизма? Какие токсины, кроме нейротоксина, образует возбудитель ботулизма?

Ботулизм - интоксикация или токсикоинфекция? Что поражает ботулинический токсин? Какой синдром чаще всего наблюдается у больных ботулизмом?

68

Приложение к ЗАНЯТИЮ 11

Неклостридиальная анаэробная инфекция

Эта инфекция, часто встречающаяся в медицинской практике, в том числе как проявление госпитальной инфекции, вызывается неклостридиальной анаэробной микрофлорой и развивается в подавляющем большинстве случаев как аутоинфекция.

К неклостридиальной анаэробной микрофлоре относят не образующие спор грамотрицательные бактерии — представители родов Bacteroides, Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella, Selenomonas. Грамположительные не образующие спор бактерии относят к роду Bifidobacterium и Lactobacillus. Существуют анаэробы и среди грамположительных (семейства Micrococcaceae и Streptococcaceae), и грамотрицательных (род

Veillonella, класс Clostridia) кокков.

Бактероиды, превотеллы и фузобактерии — анаэробные грамотрицательные прямые и изогнутые палочки, широко распространенные в природе. Основной средой их обитания являются слизистые оболочки ротовой полости, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых путей человека и животных. При определенных условиях эти бактерии могут стать причиной гнойно-воспалительных заболеваний различной локализации: аппендицита, перитонита, сепсиса, парапроктита, гангрены отдельных органов, раневой инфекции и т. п. Очень часто эти процессы вызываются бактероидами, превотеллой и фузобактериями (аспорогенная анаэробная микрофлора) в ассоциации с другими микроорганизмами (факультативные анаэробы и облигатные спорогенные анаэробы). Особенностью течения заболевания при такой микст-инфекции являются быстрота развития процесса, некротизация тканей, признаки выраженной интоксикации, трудности диагностики и лечения. Все это — следствие синергизма, когда патогенные свойства различных микроорганизмов взаимно усиливаются. Довольно редко бактероиды, превотеллы и фузобактерии выделяются из патологического материала в чистой культуре, обычно рост наблюдается в ассоциации с другими бактериями. В чистой культуре эти возбудители чаще выделяются посевом крови при сепсисе и посевом спинномозговой жидкости — при менингите.

Важным условием для развития инфекции, вызываемой бактероидами, превотеллами или фузобактериями, служит наличие предрасполагающих факторов, приводящих к снижению уровня кислорода или окислительно-восстановительного потенциала в тканях. Такими факторами могут быть травма, спазмы и сужения сосудов, некроз, сопутствующие инфекции, вызванные другими бактериями. Общими предрасполагающими факторами следует считать также хирургические вмешательства (особенно при операциях на кишечнике или в полости рта), лейкозы, злокачественные новообразования, диабет, артериосклероз, алкоголизм, использование антибиотиков, иммунодепрессантов и кортикостероидов, рентгеновское и гамма-облучение.

При лабораторной диагностике заболеваний, вызванных неклостридиальной микрофлорой, можно использовать микроскопический, бактериологический и биологический методы. Для бактериологического исследования берут гной из язв на поверхности тела или из полостей при поражении внутренних органов, трупный материал. Посев производят на специальные среды, инкубируют в анаэробных условиях. Перспективным методом диагностики является газовая хроматография.

Лечение проводят антибиотиками, к которым данный штамм чувствителен, в сочетании с парентеральным введением метронидазола (метрогила).

69

З А Н Я Т И Е 12

Дата ______________

Тема: Итоговое контрольное занятие «Кишечные и

анаэробные инфекции»

Вопросы к итоговому занятию «Кишечные и анаэробные инфекции»

1.Общая характеристика семейства Enterobacteriaceae.

2.Признаки, используемые для дифференциации родов семейства Еnterobacteriaceae.

3.Биологическое, медицинское и санитарное значение кишечной палочки.

4.Культуральные и биохимические свойства кишечной палочки.

5.Антигенная классификация кишечной палочки.

6.Классификация диареегенной кишечной палочки.

7.ETEC, факторы патогенности, их генетический контроль, особенности эпидемиологии и патогенеза вызываемого заболевания.

8.EIEC, факторы патогенности, их генетический контроль, особенности эпидемиологии и патогенеза вызываемого заболевания.

9.EPEC, факторы патогенности, их генетический контроль, особенности эпидемиологии и патогенеза вызываемого заболевания.

10.EHEC, факторы патогенности, их генетический контроль, особенности эпидемиологии и патогенеза вызываемого заболевания.

11.Микробиологическая диагностика эшерихиозов.

12.Основные свойства возбудителя брюшного тифа.

13.Антигенные свойства возбудителя брюшного тифа.

14.Vi-антиген брюшнотифозной палочки, природа, свойства.

15.Факторы патогенности брюшнотифозной палочки.

16.Эпидемиология брюшного тифа и паратифов.

17.Патогенез брюшного тифа.

18.Микробиологическая диагностика брюшного тифа и паратифов.

19.Выделение гемокультуры при брюшном тифе.

20.Реакция Видаля и РПГА в диагностике брюшного тифа.

21.Методы МБ диагностики брюшнотифозного бактерионосительства.

22.Причины частого формирования брюшнотифозного бактерионосительства.

23.Классификация шигелл.

24.Основные свойства бактерий рода Shigella.

25.Факторы патогенности шигелл, генетический контроль их синтеза.

26.Эпидемиология дизентерии.

27.Патогенез дизентерии.

28.Микробиологическая диагностика дизентерии.

29.Классификация пищевых отравлений.

30.Пищевые токсикоинфекции, основные возбудители.

31.Эпидемиологические особенности пищевых токсикоинфекций.

32.Факторы патогенности сальмонелл, генетический контроль их синтеза.

33.Формы заболеваний, вызываемых сальмонеллами, особенности патогенеза.

34.Методы МБ диагностики сальмонеллеза.

35.Морфологические, тинкториальные и культуральные свойства V. cholerae.

36.Биохимические свойства холерного вибриона, классификация Хейберга.

37.Антигенные свойства холерного вибриона, классификация, серовары. НАГ-вибрионы.

38.Биовары холерного вибриона, их отличия.

39.Особенности 7-й пандемии холеры.

40.Эпидемиология холеры.

41.Факторы патогенности холерного вибриона.

42.Холероген, структура, механизм действия.

43.Патогенез холеры, клинические формы заболевания.

44.Методы МБ диагностики холеры.

45.Ускоренная диагностика холеры.

46.Методы определения токсигенности холерного вибриона.

47.Принципы лечения больных с острыми диареями на примере холеры.

70

48.Специфическая профилактика холеры.

49.Цитотоксины и цитотонины энтеробактерий, механизм действия, ген. контроль.

50.Бактериофаги, используемые для лечения и профилактики кишечных инфекций.

51.Эубиотики, разновидности, состав, принцип лечебного применения.

52.Методы культивирования анаэробов.

53.Среды Китта-Тароцци, Вильсон-Блэра, Цейсслера, Виллиса-Хоббс. Состав.

54.К каким таксономическим группам относятся патогенные анаэробы?

55.Что входит в понятие «неклостридиальная анаэробная микрофлора»?

56.Особенности эпидемиологии и патогенеза неклостридиальной инфекции.

57.Видовой состав возбудителей газовой анаэробной инфекции, свойства.

58.Эпидемиология и патогенез газовой анаэробной инфекции.

59.Газовая анаэробная инфекция: диагностика, лечение, профилактика.

60.Возбудитель ботулизма, свойства, типы токсинов.

61.Структура, активация, механизм действия ботулотоксина.

62.Эпидемиология ботулизма.

63.Патогенез и клиника ботулизма.

64.Микробиологическая диагностика ботулизма.

65.Специфическое лечение и профилактика ботулизма.

66.Возбудитель столбняка, свойства, типы токсинов.

67.Структура, активация, механизм действия столбнячного токсина.

68.Эпидемиология столбняка.

69.Патогенез и клиника столбняка.

70.Микробиологическая диагностика столбняка.

71.Специфическое лечение и плановая профилактика столбняка.

72.Профилактика столбняка по экстренным эпидпоказаниям.

З А Н Я Т И Е 13

Дата ______________

Тема: Микробиологическая диагностика вирусных инфекций: грипп,

парагрипп, эпидемический паротит, аденовирусная инфекция, корь, краснуха, герпес, ветряная оспа

План занятия:

1.Вирусологический диагноз гриппа. Заражение вируссодержащим материалом куриных эмбрионов в аллантоисную полость.

2.Серологический диагноз гриппа. Определение титра антител в сыворотке переболевших с помощью РТГА и РСК.

3.Вскрытие куриных эмбрионов зараженных вирусом гриппа. Определение наличия вируса гриппа в аллантоисной жидкости с помощью реакции гемагглютинации. Определение типа вируса с помощью РТГА.

4.Ускоренный метод диагностики гриппа с помощью иммунофлуоресценции (разбор и демонстрация).

Методические указания

1. Вирусологический диагноз гриппа. Материалом для заражения куриных эмбрионов (с целью выделения вируса гриппа) служит смыв из носоглотки. Смыв производится путем неоднократного прополаскивания носоглотки с помощью 10 мл стерильного физиологического раствора. Смыв фильтруют через вату и обрабатывают антибиотиками (100 ед. пенициллина и 100 ед. стрептомицина на 1 мл смыва) в течение 20-30 минут. После этого материал становится пригодным для заражения куриных эмбрионов. Для заражения используют эмбрионы 10-11-дневного возраста. Заражение производят в аллантоисную полость обычным способом (см. занятие 8).

71

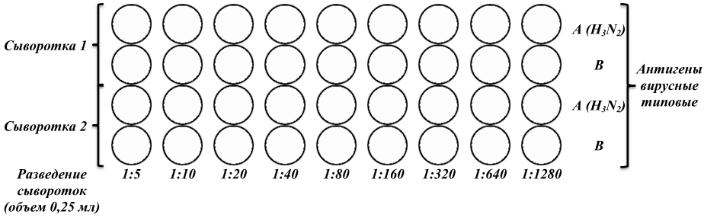

2. Серологический диагноз гриппа. Реакцию торможения геммагглютинации для обнаружения противогриппозных антител ставят с парными сыворотками больных гриппом: с сывороткой, взятой в первые дни заболевания и хранящейся на холоде, и с сывороткой, взятой на 12-20 день после заболеваний. Сыворотки последовательно разводят в нескольких рядах пробирок (соответственно числу типовых вирусных антигенов) в объеме 0,25 мл от 1:4 до 1:1280. Во все пробирки каждого ряда вносят по 0,25 мл суспензии антигена, содержащего 4 гемагглютинирующие дозы вируса и после встряхивания по 0,5 мл 1%-ной взвеси куриных эритроцитов. Оставляют на 45-60 минут при комнатной температуре и учитывают результаты реакции. При нейтрализации вируса антителами сыворотки склеивания эритроцитов не происходит (положительная РТГА). Титр антител определяют по максимальному разведению сыворотки, вызывающему торможение гемагглютинации. Диагностическое значение имеет четырехкратное увеличение титра антител. Результаты РТГА зарегистрировать.

Реакцию связывания комплемента ставят по классической схеме.

Схема постановки и результаты опыта по определению типа и титра противогриппозных антител в сыворотке больного

Антигены по 0,25 мл в каждой пробирке, 1%-ная взвесь эритроцитов в каждой пробирке

Заключение: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Вскрыть, соблюдая необходимые правила (см. занятие 9), куриный эмбрион и отсосать пастеровской пипеткой аллантоисную жидкость. Наличие вируса в аллантоисной жидкости определяется с помощью реакции гемагглютинации вначале на стекле, а затем в пробирках (для определения титра вируса).

Реакция гемагглютинации обусловлена способностью ортомиксовирусов, имеющих гемагглютинин, взаимодействовать с мукопептидами оболочки эритроцитов ряда животных и птиц. В результате этого взаимодействия происходит склеивание эритроцитов. Реакцию ставят в бактериологических пробирках или на предметных стеклах. Для получения эритроцитов у петухов берут кровь из подкрыльцовой вены стерильным шприцем и дефибринируют в баночке с бусами. Эритроциты фильтруют через марлю, осаждают центрифугированием и трижды отмывают физиологическим раствором. Из осадка эритроцитов готовят 1-2%-ную взвесь на физиологическом растворе. В пробирках готовят последовательные разведения вируса - 1:10, 1:20, 1:40 и т.д. - в объеме 1 мл и добавляют равные объемы взвеси эритроцитов. Для контроля на отсутствие спонтанной агглютинации в одну из пробирок эритроциты добавляют не к вирусной суспензии, а к физиологическому раствору. Пробирки тщательно встряхивают и помещают в термостат при 37°C на 30 мин. Учет реакции производят по форме осадка эритроцитов. Там, где прошла агглютинация, осадок эритроцитов напоминает развернутый зонт. Если агглютинации нет, эритроциты

72