- •Вопрос 1. Понятие биологического разнообразия. Современное представление о биологическом разнообразии. Современные исследования в области биоразнообразия.

- •Вопрос 2. Современная классификация органического мира (методы, признаки классификации, основные группы и их характиристики).

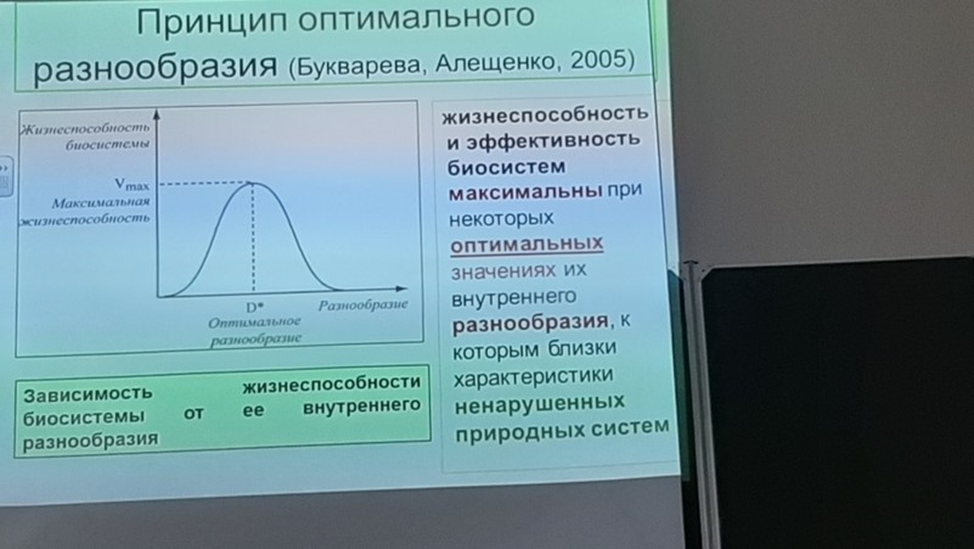

- •Вопрос 3. Основные закономерности формирования видового биоразнообразия: высокое, низкое, принцип оптимального разнообразия.

- •Вопрос 4. Биологическое разнообразие как основа развития и существования биосферы. Теория биотической регуляции. Закон необходимого разнообразия экосистем.

- •Вопрос 5. Роль биоразнообразия в функционировании сообществ. Связь биоразнообразия и экологических функций.

- •Вопрос 6. Малонарушенные леса, экологические функции, их роль в поддержании биоразнообразия. Теория биологического насоса.

- •Вопрос 7. Поддержание биоразнообразия в сообществах.

- •Вопрос 8. Уровни биологического разнообразия. Генетическое, видовое, экосистемное разнообразие.

- •Вопрос 10. Видовое разнообразие. Вид как универсальная единица оценки биоразнообразия. Видообразование (типы).

- •Вопрос 13. Динамика экосистем. Суксессии и климакс. Критерии устойчивости экосистем. Суксессии и биологическое разнообразие. Гипотеза промежуточных нарушений.

- •Вопрос 14. Биогеоценоз как элементарная структурная единица биосферы. Биогеоценотический покров Земли. Биомы. Значение редких и доминантых видов, ключевые виды.

- •Вопрос 20. Понятие «ареал». Параметры ареала. Космополиты и эндемики. Палеоэндемики и неоэндемики. Реликты. Условия сохранения реликтов и возникновения неоэндемиков.

- •Вопрос 21. Антропогенные факторы территориальной дифференциации биологического разнообразия. Фрагментация местообитаний, как фактор потери биологического разнообразия, краевой эффект.

- •2.Сохранение природы при индустриальном строительстве, строительстве дорог и развитии инфраструктуры.

- •Вопрос 22. Теория островной биогеографии и проблемы сохранения биоразнообразия. Материковые и океанические острова – зависимости биоразнообразия, связанные с происхождением островов.

- •Вопрос 23. Экологическая ниша вида.

- •Вопрос 24. Глобальные изменения среды и биоразнообразие. Современные стратегии востановления и сохраниения биоразнообразия. Национальная стратегия сохранения биоразнообразия в России.

- •3 Основных типа биоразнообразия систем:

- •Вопрос 29. Принципы создания и ведения Красных книг. Редкие виды растений и животных. Роль охраняемых природных территорий в их сохранении. Сохранение редких видов в искусственных условиях.

Вопрос 2. Современная классификация органического мира (методы, признаки классификации, основные группы и их характиристики).

Систематика – наука о разнообразии живых организмах, методах его описания и методах его описания. Задачами науки можно газвать распределение живых организмов по группам; наименование и описание этих групп, а также построение из этих групп обобщающей классификации живых организмов.

В период с 2005 по 2008 год установилась современная система органического мира, которая не имеет единого автора. Система органического мира – это иерархическая классификация, объединяющая все живые существа на основе специфического комплекса критериев.

Современная система органического мира

Наибольший вклад в оформление современной системы органического мира внесла международная группа под председательством Сина Эдла (2012 г.).

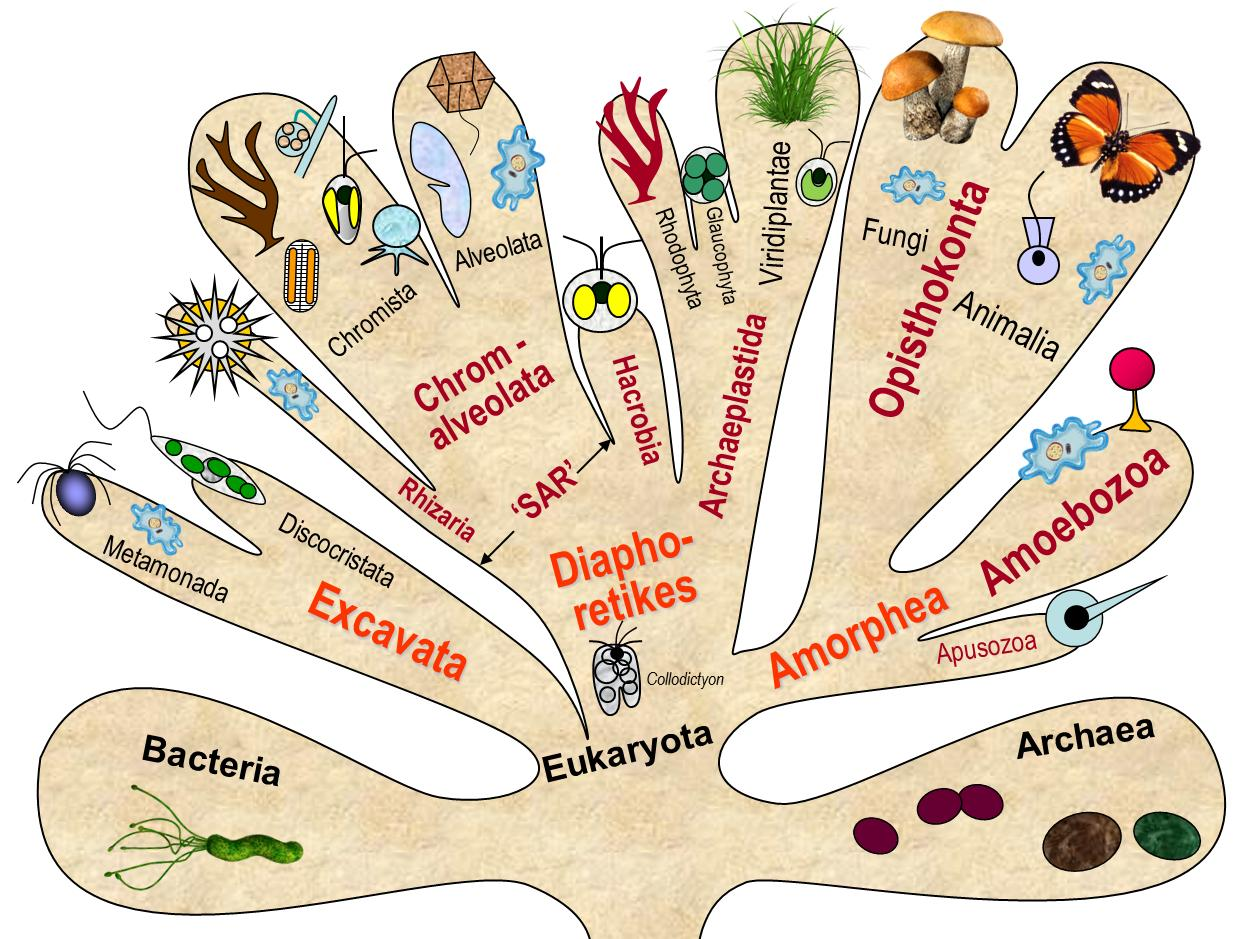

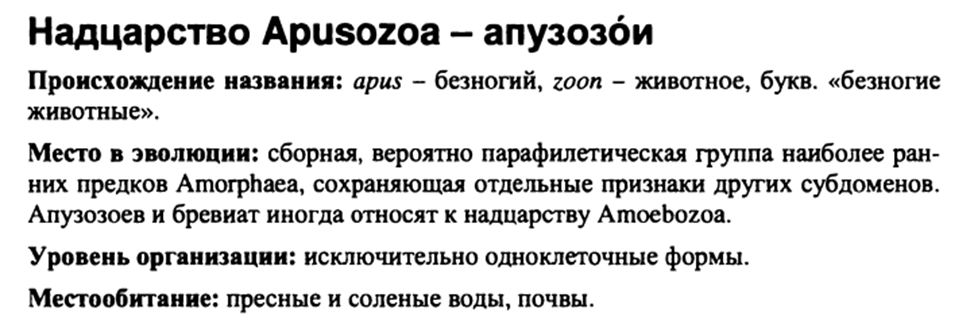

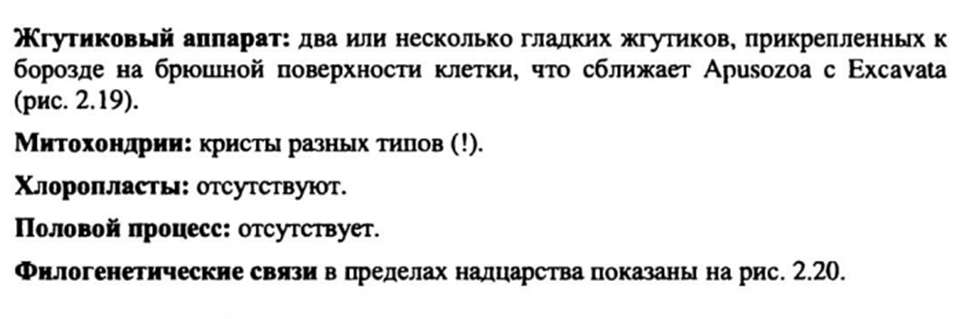

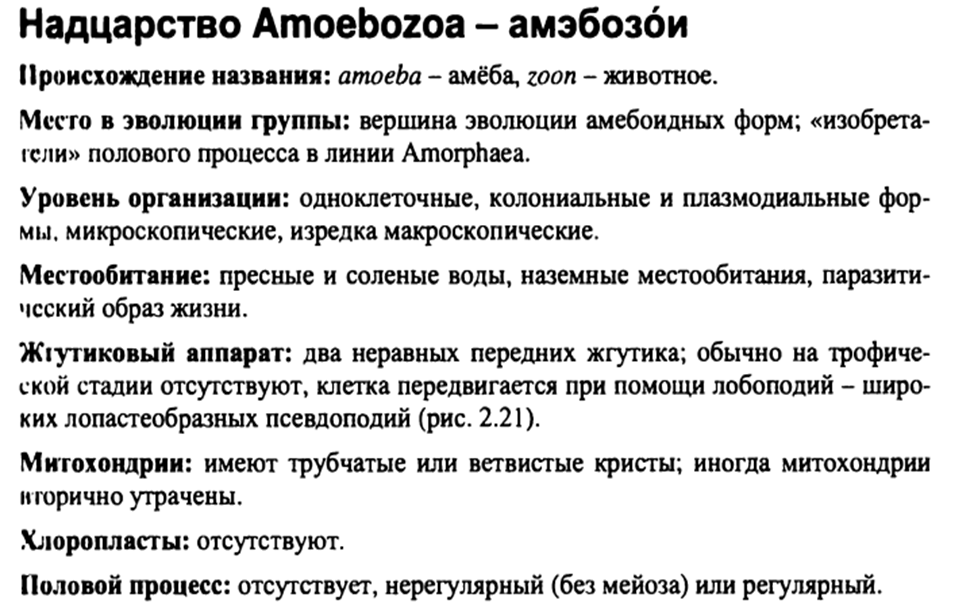

В общих чертах система имеет следующий облик. Клеточные организмы (Cellulata) делят на 3 домена: Archaea (археи), Bacteria (бактерии) и Eucaryota (эукариоты и ядерные). Эукариоты разделены на 3 субдомена: Excavata, Diaphoretices (=Bikonta) и Amorphea (=Unikonta). В состав каждого субдомена входят «супергруппы» обычно трактуемые как надцарства. В составе Excavata имеется одна одноимнная супергруппа. В составе Diaphoretices насчитывается 4 супергруппы: Rhizaria, Chromalveolata,Hacrobia и Archaeplastida, к последнему надцарству относится царство Зелёные растения. Субдомен Amorphea включает 3 надцарства: Apusozoa, Amoebozoa и Opisthokonta. Последнее из надцарств включает 2 царства – животные и настоящие грибы. Большинство эукариотических надцарств и царств образовано различными группами низших эукариотов. Что же касается «типичных» растений, животных и грибов, то эти царства нашли в системе место обусловленное не способом питания, а родством с другими группами.

Схема.

Домен Archaea появились 3.8 млрд. лет назад. По уровню организации являются примитивными прокариотами, но при этом генетически ближе к эукариотам и являются их отдалёнными предками. Признаки: одноклеточные, прокариоты, геном содержит гистоноподобные белки, мембраны – однослойные, жгутик – сплошная белковая нить, метаногенез (метаболический процесс) , экология: термофилы,галофилы,ацидофилы,алкалофилы,барофилы.

Домен Bacteria. Крупнейшая группа прокариотов, практически совпадающая с классическими дробянками и включающая как «типичных» бактерий так и множество специфичных групп. Признаки: одноклеточные, колониальные и даже многоклеточные организмы; прокариоды; геном не содержит гистонов; мембраны состоят из фосфолипидов, всегда двухслойные; жгутик – полая белковая нить; брожение, азотфиксация; обитают во всех биотопах Земли.

Вопрос 3. Основные закономерности формирования видового биоразнообразия: высокое, низкое, принцип оптимального разнообразия.

Биологическое разнообразие складывается из 3 компонентов: разнообразие сообществ, разнообразие видов, генетическое разнообразие.

Видовое разнообразие – характеризуется рядом факторов относящихся к нескольким категориям:

географические (географическая широта, высота над уровнем моря);

продуктивность среды, климатическая изменчивость – характеризуется географической изменчивостью не связанной с широтой;

изоляция, островные характеристики сообществ – характеризуется биологической особенностью сообщества: интенсивность хищничества и конкуренции, положение сообщества в сукцессионном ряду.

Исторические аспекты формирования разнообразия. Неполнота палеонтологической летописи, плохая сохранность ископаемых, непропорциональное распределение находок по разным группам организмов, таксономические трудности затрудняют оценку эволюционных изменений разнообразия. Количественная эволюция растительноядных простейших в результате выедания монокультур водорослей вызвало вспышку эволюционной активности. Эволюции известны и провалы в биоразнообразии – Пермский период произошло резкое сокращение числа семейств всех мелководных беспозвоночных. Время образования Пангеи и сокращения площади мелководных морей.

Анализ эволюции сосудистых растений позволил выделить несколько фаз обособления:

– рост разнообразия древнейших сосудистых в Силуре и среднем Дивоне;

– распространение в позднем Дивоне и Карбоне нескольких ветвей папоротниковидных;

– появление семенных растений в позднем Девоне и адаптивная радиация голосеменных;

– возникновение цветковых и завоевание ими господства в Мелу и Третичном периоде;

– расцвет каждой последующей группы сосудистых растений вызывал упадок каждой предыдущей.

Одна из причин конкурентное исключение более древних и менее специализированных таксонов новыми; существенные климатические изменения и лучшие адаптивные возможности у более современных форм. Первые растительноядные насекомые известны из Каменноугольного периода. Позже возникают все остальные отряды, последние из которых бабочки (чешуекрылые). Их разнообразие связанно с расцветом покрытосеменных растений. Продолжается возрастание числа видов и увеличение числа отрядов насекомых, что говорит о том, что эволюция этой группы не закончена. Коэволюция растений и растительноядных была и продолжает оставаться важнейшим механизмом обеспечивающим рост видового богатства обеих групп. Формирование нового вида идет в процессе длительного отбора случайно возникших комбинаций признаков, а завершается возникновением надежной изоляции нового вида от вида предшественника. Возникновение и вымирание видов в природе. Причины вымирания видов в природе. Непосредственной причиной вымирания является снижение численности вида ниже критической, при этом вероятность близкородственного скрещивания становится высокой. Инбридинг ведет к генетическому обеднению, возрастает доля потомков, имеющих врожденное нарушение, снижаются приспособительные возможности и плодовитость оставшихся в живых особей. В результате на протяжение нескольких поколений численность катастрофически падает и вид исчезает. Пример: Гепард не только малочислен, но и имеет крайне низкие показатели генетического разнообразия, исследования показали что все существующие гепарды родственники.

П ринцип

оптимального биоразнообразия

ринцип

оптимального биоразнообразия

В основе принца оптимального биоразнообразия лежит предположение о том, что разнообразие связано с некими фундаментальными характеристиками биосистем, определяющих их жизнеспособность (вероятность долговременного выживания). В ходе своего развития биосистемы стремятся максимизировать свою жизнеспособность. Для этого они должны установить разнообразие своих элементов на уровне, который обеспечивает их максимальную жизнеспособность. Этот уровень разнообразия является оптимальным.