2302

.pdf

Недостатком рассмотренного компрессора является то, что полезная работа совершается только при движении поршня в одном направлении.

Более экономичной и производительной является конструкция компрессоров двойного действия (рис. 27). При движении поршня вправо в левой части цилиндра создается разряжение. Газ через левый всасывающий клапан 15 поступает в цилиндр. В правой части цилиндра происходит сжатие газа, вошедшего в рабочее пространство в предыдущем цикле, и выталкивание его через правый нагнетательный клапан 4 в нагнетательный трубопровод. При движении поршня влево всасывание осуществляется через правый всасывающий клапан, а выталкивание сжатого газа – через левый нагнетательный клапан. В данном случае обе стороны являются рабочими.

Рис. 27. Схема горизонтального одноступенчатого компрессора двойного действия: 1 – цилиндр; 2 – поршень; 3 – нагнетательный патрубок; 4 – нагнетательный клапан; 5 – задняя крышка цилиндра; 6 – сальник; 7 – шток; 8 – ползун; 9 – шатун; 10 – кривошип коленчатого вала; 11 – коленчатый вал; 12 – станина; 13, 17 и 18 – рубашки для охлаждения задней и передней крышек цилиндра; 14 – всасывающий патрубок; 15 – всасывающие клапаны; 16 – передняя крышка цилиндра

Компрессоры простого и двойного действия могут иметь один или несколько цилиндров.

Компрессор, который имеет несколько цилиндров, работающих параллельно и выталкивающих сжатый газ в один и тот же нагнета-

тельный коллектор, называется многоцилиндровым одноступенчатым компрессором.

Если в компрессоре несколько цилиндров работают последовательно, т.е. сжатый воздух из одного цилиндра поступает для даль-

40

нейшего сжатия в следующий, то такой компрессор называется мно- |

|||||||

гоступенчатым. Если же в каждой рабочей полости компрессора |

|||||||

давление повышается (от давления во всасывающей полости до дав- |

|||||||

ления в нагнетательном трубопроводе), то независимо от числа ци- |

|||||||

линдров и рабочих полостей такой компрессор является одноступен- |

|||||||

чатым. |

|

|

|

|

|

|

|

Рассмотрим работу механизма движения одноступенчатого ком- |

|||||||

прессора (рис. 27), под действием которого поршень совершает воз- |

|||||||

вратно-поступательное движение от кривошипа 10 коленчатого вала |

|||||||

11. Вращательное движение вала преобразуется в возвратно- |

|||||||

поступательное. Крейцкопф (ползун) 8 – деталь, скользящая в прямо- |

|||||||

линейных направляющих, жестко связанная со штоком 7 и шарнирно |

|||||||

– с шатуном 9. Крейцкопф передает продольные усилия на шток, а |

|||||||

поперечные – на направляющие. В безкрейцкопфных компрессорах |

|||||||

движение |

от вала поршню передается шатуном. Шток 7 служит для |

||||||

соединения поршня 2 с ползуном 8. |

|

|

|

|

|

||

Процесс сжатия-расширения |

|

|

|

|

|

||

газа в компрессоре изображает- |

p |

|

|

|

|

||

ся обычно на диаграммах в ко- |

p2 |

3 |

2’ |

2 |

2” |

||

ординатах |

р-V |

(давление- |

|

|

|

|

|

объем). Рассмотрим теоретиче- |

dp |

|

|

|

|

||

ский процесс работы поршне- |

|

4 |

|

|

|

||

вого компрессора (рис. 28). |

p1 |

|

|

1 |

|||

|

|

|

|||||

Поршень |

из крайнего правого |

|

|

|

|

|

|

положения (точка 1) начинает |

|

|

|

|

V |

||

двигаться влево. Впускной кла- |

p2 |

К2 |

|

|

|

||

пан К1 закрыт, и начинается |

|

|

|

|

|||

процесс сжатия газа 1-2, кото- |

|

К1 |

|

|

|

||

рый характеризуется уменьше- |

p1 |

|

|

|

|||

|

|

|

|

||||

нием объема рабочего про- |

Рис. 28. Теоретическая индикатор- |

||||||

странства и возрастанием дав- |

|||||||

ления. При достижении порш- |

ная диаграмма работы поршневого |

||||||

нем точки 2 давление газа в ра- |

компрессора |

|

|

|

|||

бочем пространстве компрессо- |

|

|

|

|

|

||

ра уравновешивается давлением в напорном трубопроводе. Открыва- |

|||||||

ется выпускной клапан К2 , и происходит выталкивание газа в напор- |

|||||||

ный трубопровод при постоянном давлении (процесс 2-3). Точка 3 со- |

|||||||

ответствует крайнему левому положению поршня. В теоретическом |

|||||||

цикле весь газ выталкивается в напорный трубопровод. В этом слу- |

|||||||

41

чае, как только начинается движение поршня вправо, происходит мгновенное снижение давления. При достижении значения давления р1 открывается впускной клапан К1 (процесс 3-4). При перемещении поршня вправо происходит всасывание газа (процесс 4-1). Получен-

ная диаграмма называется теоретической индикаторной диаграммой работы поршневого компрессора.

Процесс всасывания и нагнетания происходит при постоянном давлении, а в процессе сжатия изменяются давление и объем. Объем газа, засасываемого компрессором, соответствует объему, описываемому поршнем.

При сжатии газ нагревается и температура его повышается. При этом если газ не обменивается теплотой с окружающей средой, то сжатие называется адиабатным. Уравнение адиабатного процесса

р V k = const,

где k – показатель адиабаты.

В том случае, когда теплота нагретого от сжатия газа отбирается, можно создать условия, при которых газ будет сжиматься при постоянной температуре. Этот процесс сжатия называется изотермическим. Уравнение изотермического процесса имеет вид

р V = const.

Рассмотренные процессы являются идеальными. В действительности в процессе сжатия отбирается только часть теплоты. Тогда термодинамический процесс сжатия называется политропным. Уравнение политропного процесса

р V n = const,

где n – показатель политропы; 1 < n < k.

Если считать, что линия 1-2 на р-V-диаграмме (см. рис. 28) соответствует политропному процессу сжатия, то линия 1-2’ – отражает изотермический, а линия 1-2” – адиабатный процессы.

Из термодинамики известно, что располагаемая работа, затрачиваемая в компрессоре на сжатие газа и его перемещение, равна произведению объема на изменение давления

L V p.

На р-V-диаграмме (см. рис. 28) это произведение соответствует заштрихованной площади. Так как в процессе сжатия газа давление из-

42

меняется от р1 до р2, то работа, затрачиваемая на изотермическое сжатие, соответствует площади 1-2’-3-4 и может быть определена по формуле

LИЗ р1V1 ln p2 .

p1

Работа, затрачиваемая на адиабатное сжатие, соответствует площади 1-2”-3-4, и может быть рассчитана по формуле

|

|

|

|

|

k 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

p2 |

k |

||||

|

k |

|

|||||

LАД р1V1 |

|

|

|

|

1 . |

||

|

p |

||||||

k 1 |

|

||||||

|

|

|

1 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Работа, затрачиваемая на политропное сжатие газа, соответствует площади 1-2-3-4, и может быть рассчитана по уравнению

|

|

|

|

|

n 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

p2 |

n |

||||

|

n |

|

|||||

LПОЛ р1V1 |

|

|

|

|

1 , |

||

|

p |

||||||

n 1 |

|

||||||

|

|

|

1 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

где n – среднее значение показателя политропы для процесса сжатия. Проанализируем работу компрессора в термодинамической диаграмме Т-s (температура-энтропия). Отметим, что процессы всасывания и нагнетания в диаграммах состояния изобразить нельзя, так как они проходят с переменной массой и при постоянных давлении и

температуре.

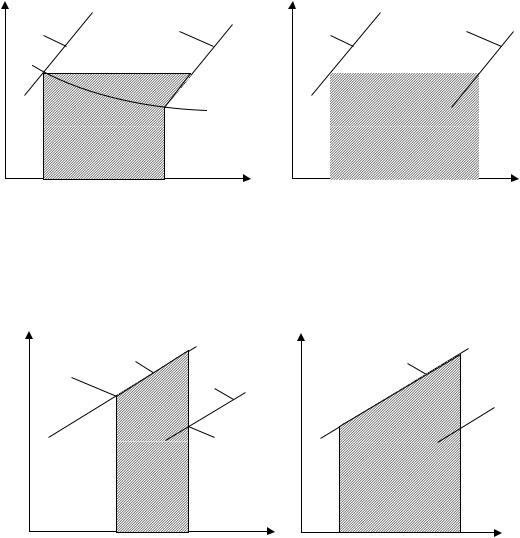

При изотермическом сжатии реального газа от давления р1 до р2 (рис. 29, а) работа компрессора эквивалентна площади 1-2-а-в-1’-1. Для идеального газа линия постоянной энтальпии совпадает с изотермой и работа компрессора (рис. 29, б) выражается площадью

1-2-а-с-1.

При адиабатном сжатии реального газа (рис. 30, а) работа компрессора эквивалентна площади 2-2’-в-с-2. Для идеального газа (рис. 30, б) работа компрессора выражается площадью 2-3’-а-с-2.

При политропном процессе сжатия, когда от сжимаемой среды теплота отводится к внешнему источнику, будет иметь место соотношение n < k и процесс сжатия отклоняется влево от адиабаты – линия

43

1-2’ на рис. 31. В этом случае работа эквивалентна площади 1-2’-5-а- с-1. На практике процесс сжатия с отводом теплоты имеет место в компрессорах с водяным охлаждением цилиндра.

T |

|

|

|

T |

|

|

||

p2 = const |

p1 = const |

p2 = const |

p1 = const |

|||||

2 |

T1 = T2 = const |

2 |

T1 = T2 = const |

|||||

|

|

|

1 |

|

|

1 |

||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

1’ |

h2 = const |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а |

в с |

s |

а |

с s |

|

а |

|

|

б |

Рис. 29. Работа компрессора при изотермическом процессе сжатия: а – для реального газа; б – для идеального газа

T |

|

p2 |

= const |

2 |

T |

|

p2 |

2 |

||||

|

|

|

|

|

|

= const |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

h1 = const |

2 |

|

p1 |

= const |

|

|

|

|

p1 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

3’ |

|

|

|

|

|

3’ |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а |

в |

с |

s |

а |

с |

s |

|

|

а |

|

|

б |

|

Рис. 30. Работа компрессора при изоэнтропном процессе сжатия: а – для реального газа; б – для идеального газа

При подводе теплоты извне n > k и процесс сжатия отклоняется вправо от адиабаты – линия 1-2 на рис. 31. Работа компрессора эквивалентна площади 2-5-а-с-1-2. Из последнего можно заключить, что подвод теплоты лишен практического смысла, так как кроме затраты теплоты увеличивается и работа сжатия по сравнению с адиабатным процессом.

44

|

|

|

|

|

|

|

|

|

p |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

2 |

|

p2 |

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

T |

2’ |

1 |

p2 = const |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

n < k |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

5 |

|

|

|

|

|

|

n > k |

p1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

p1 = const |

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

V |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

h1 = const |

p2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

s |

p1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а |

в |

с |

d |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Рис. 31. Работа компрессора при |

Рис. 32. |

|

|

Действительная индика- |

||||||||||||||||||||

политропном процессе сжатия |

торная диаграмма работы порш- |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

невого компрессора |

|||||||||||||||

При построении теоретической индикаторной диаграммы не были учтены особенности, обусловленные конструктивными элементами компрессора. Для оценки их влияния построим действительную индикаторную диаграмму в р-V-координатах.

Пусть поршень расположен в крайнем правом положении (рис. 32), а в рабочем пространстве цилиндра находится газ под давлением р1. При движении поршня влево газ начинает сжиматься. При достижении давления р2 нагнетательный клапан не открывается. Для открытия клапана необходимо создать несколько большее давление для преодоления его инерции покоя (процесс 1-2).

После открытия клапана давление в рабочем пространстве компрессора выравнивается и газ выталкивается поршнем в напорный трубопровод (процесс 2-3).

Но весь газ вытолкнуть из рабочего цилиндра невозможно, так как поршень не может вплотную подойти к крышке, где находятся клапаны (точка 3). Поэтому часть газа остается в цилиндре. Объем, занятый газом под давлением р2 , называется объемом «мертвого» пространства. Этот объем вреден, так как он не позволяет полностью использовать рабочее пространство компрессора, но и необходим, потому что исключает возможность удара поршня в крышку цилиндра, когда кривошипно-шатунный механизм удлиняется от нагревания или при

45

избытке смазки. Точка 3 соответствует крайнему левому положению поршня.

При движении поршня вправо газ, находящийся в «мертвом» пространстве, должен расширяться до давления, которое ниже, чем давление во всасывающем трубопроводе (процесс 3-4). Это необходимо для того, чтобы всасывающий клапан открылся. После открытия клапана давление выравнивается и всасывание газа будет происходить при постоянном давлении р1. Полученная замкнутая кривая 1-2-3-4 в

р-V-диаграмме называется действительной индикаторной диаграммой.

Наличие «мертвого» объема приводит к уменьшению объема всасываемого газа, так как всасывание новой порции газа начинается не в начале обратного хода поршня, а в конце процесса расширения объема газа, оставшегося в «мертвом» объеме.

Таким образом, объем всасываемого газа VВС всегда меньше рабочего объема цилиндра VP . Отклонение VВС к VP называется объемным

коэффициентом подачи

p |

V0 |

VP |

|

|

VBC |

|

||

|

|

|

|

|||||

p2 |

|

|

|

|

|

|

||

3 |

2 |

0 |

|

VP . |

||||

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||

p’2 |

|

|

|

|

|

2’ |

|

Определим значение объемно- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

3’ |

|

|

|

|

|

го коэффициента подачи. На ос- |

||

p1 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

новании рис. 33 можно записать |

4’ |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

4 |

V’BC |

|

следующее равенство: |

|||

|

|

|

|

|

|||||

|

V |

|

|

|

VBC |

|

V0 + VP = V + VBC , |

||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

V |

|

где V0 – «мертвый» объем; V – |

|

Рис. 33. Диаграмма работы |

|

объем расширяющегося газа. |

||||||

|

поршневого компрессора с |

|

Из последнего выражения име- |

||||||

|

учетом «мертвого» объема |

|

ем |

||||||

VBC = VP – V + V0 ,

откуда

|

V0 |

|

V |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|||

0 1 V |

|

V |

1 . |

||

|

|

P |

0 |

|

|

Отношение V0 / VP = a называется относительным «мертвым» объемом. Для большей части современных компрессоров a = 3 5 %, а в

46

специальных конструкциях компрессоров оно может быть уменьшено до 1,5 2 %.

При адиабатном процессе сжатия газа в компрессоре связь между объемом и давлением имеет вид

|

p V k pVk . |

|||||

2 |

0 |

|

|

1 |

||

Откуда |

|

|

|

1/k |

||

|

V |

|

p2 |

|||

|

|

|

|

|||

V |

p |

|||||

|

. |

|||||

0 |

|

|

1 |

|

||

Отношение р2 / р1 = называется степенью сжатия газа в компрессоре. Таким образом

0 1 a 1/k 1.

Анализ последнего выражения показывает, что объемный коэффициент подачи 0 тем больше, чем меньше степень сжатия. Действительно, согласно рис. 33, при уменьшении = р2’ / p1 сжатие оканчивается в точке 2’, а выталкивание газа из компрессора – в точке 3’. После расширения газа, занимающего «мертвый» объем, всасывание начнется в точке 4’. Очевидно, что VBС’ > VBС.

Если увеличить степень сжатия, то объем всасываемого газа уменьшится.

Следовательно,

VB 0VP 1 a 1/k 1VP.

В действительности объем газа, подаваемый компрессором, меньше. Это связано со следующими причинами:

1.При всасывании газ, проходя в соприкосновение с нагретыми поверхностями клапанов, стенок цилиндра и поршня, нагревается и, как следствие, расширяется.

2.При работе компрессора наблюдаются утечки газа через неплотности в клапанах, сальниках, между поршневыми кольцами и внутренней поверхностью цилиндра, в разъемах поршневых колец.

3.Во всасывающем и нагнетательном трактах, включая клапаны, имеют место потери давления газа, что приводит к снижению объемных и энергетических коэффициентов компрессора.

4.В процессах сжатия и обратного расширения между газом и стенками цилиндра и поршня имеет место теплообмен различной на-

47

правленности и интенсивности. В результате этого коэффициент политропы имеет переменные значения, а эффективность работы компрессора снижается.

Поршневой компрессор является машиной периодического действия, поэтому во всасывающей и нагнетательной полостях давление меняется с определенной частотой и амплитудой. Это явление, называемое пульсацией давлений, увеличивает мощность привода компрессора и влияет на действительную производительность компрессора.

Показателем уменьшения действительной производительности по сравнению с теоретическим объемом, описанным поршнем, служит коэффициент подачи . Для удобства анализа и расчета коэффициент подачи условно представляют в виде произведения отдельных сомножителей, каждый из которых оценивает уменьшение производительности от действия соответствующего фактора.

|

|

|

|

|

|

= О ДР Т ПЛ , |

|

|

|

|

|

|

|||

где |

о |

– объемный коэффициент подачи, |

учитывающий |

наличие |

|||||||||||

«мертвого» пространства; ДР – коэффициент дросселирования, учи- |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тывающий |

|

потери |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

давления газа при его |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

течении |

|

по |

тракту |

||

0,9 |

|

|

|

|

|

|

ДР |

|

ПЛ |

компрессора; |

Т |

– ко- |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Т |

эффициент подогрева, |

||||||

0,8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

учитывающий |

подог- |

||||

0,7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

рев |

газа |

вследствие |

|||

|

|

|

|

|

|

О |

|

|

теплообмена |

с |

про- |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

0,6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

точной |

частью |

ком- |

|||

0,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

прессора; ПЛ – коэф- |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

фициент |

|

плотности, |

||||

0,4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

учитывающий |

утечки |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

газа |

через |

различные |

||||

|

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

||||||

Рис. 34. Коэффициент подачи и его составляющие |

неплотности. |

|

|

||||||||||||

На рис. 34 приведе- |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ны зависимости коэф- |

|||||

фициента подачи и его составляющих от степени сжатия. |

|

|

|

||||||||||||

48

Производительность (подача) компрессора. Теоретическая объ-

емная производительность, м3/с, поршневого компрессора простого действия

VT ' D2 iSn,

4

где D – диаметр поршня, м; S – ход поршня, м; n – частота вращения коленчатого вала, с-1; i – число цилиндров.

Действительная производительность

VД ' VT '.

Массовые теоретическая и действительная производительности, кг/с,

GT VT ' 1 VT '/ 1;

GД VД ' 1 VД '/ 1,

где 1 – плотность всасываемого газа, кг/м3; 1 – удельный объем всасываемого газа, м3/кг.

Используя уравнение идеального газа р = R T, получим

GT VT ' 1,

RT1

где R – газовая постоянная, Дж/(кг К); Т1 – температура всасывания, К; р1 – давление всасывания, Па.

Анализ последнего выражения показывает, что массовая производительность теоретического компрессора пропорциональна давлению всасывания и не зависит от давления нагнетания.

Мощность компрессора. Ранее были рассмотрены способы определения удельной работы компрессора lК для различных процессов сжатия. Наиболее общим случаем является работа компрессора с политропным процессом сжатия, характеризуемым показателем политропы n.

При известных lК и GT мощность теоретического компрессора

|

|

|

|

|

|

n 1 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

n |

p2 |

n |

||||||

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

NT ~ GT n 1 р1 1 |

p |

1 . |

|||||||

|

|

||||||||

|

|

|

|

1 |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

49 |

|

|

|

|

|

|

|||