- •ВВЕДЕНИЕ

- •Лабораторная работа №1 Исследование световой среды

- •Контрольные вопросы и задания

- •Лабораторная работа № 2 Исследование производственного шума

- •Контрольные вопросы и задания

- •Библиографический список

- •Контрольные вопросы и задания

- •Лабораторная работа №4 Исследование производственного микроклимата

- •Контрольные вопросы и задания

- •Библиографический список

- •Лабораторная работа №5 Исследование производственных вибраций и методов борьбы с ними

- •Контрольные вопросы и задания

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •Словарь используемых терминов

|

Библиографический список |

|

1. |

Богоявленский, И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной |

|

|

помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций /И.Ф. Бо- |

|

|

гоявленский. – СПб. : «ОАО Медиус», 2005. – 312 с. |

|

2. |

Буянов, В.М. Первая медицинская помощь / В.М. Буянов. – 6-е изд., перераб. и |

|

|

доп. – М. : Медицина, 1994. – 192 с. |

|

3. |

Вандышев, А.Р. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф :: |

|

|

учебное пособие /А.Р. Вандышев. – М. : ИКЦ «Март», 2006. – 320 с. |

|

4. |

Гаврилов, Л.Ф. Анатомия / Л.Ф. Гаврилов, В.Г. Татаринов. – М. : Медицина, |

|

|

1978. – 424 с. |

|

5. |

Инструкция по определению критериев и порядка определения момента смер- |

|

|

ти человека, прекращения реанимационных мероприятий : приказ Минздрава |

|

|

РФ от 4 марта 2003 г. № 73. |

|

6. |

Краткая медицинская энциклопедия. В 2-х томах / под ред. академика РАМН |

|

|

В.И. Покровского. – М. : НПО «Медицинская энциклопедия» : «Крон-пресс», |

|

|

1994. |

|

7. |

Алгоритмы первой помощи : методические указания [Электрон. ресурс]. – Ре- |

|

|

жим доступа: http:// http://www.rosminzdrav.ru/documents/7188-a |

|

8. |

Неговский, В.А. Очерки по реаниматологии / В.А. Неговский. – М. : Медици- |

|

|

на, 1986. – 215 с. |

|

9. |

Оказание первой помощи : методич. пособие. – Омск : Центр охраны труда |

|

|

Омской области, 2003. – 24 с. |

И |

10. Паспорт на тренажер сердечноА-легочнойДи мозговой реанимации пружинномеханический с индикацией правильности выполнения действий (манекен)

«Максим II-01» ТУ 9452−003−01899511−2001.

11.Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие / библиотечка журналаи«Военные знания». − 2-е изд., испр. и доп. – М., 2000. – 56 с.

12.Самищенко, С.С. Суде ная медицина /С.С. Самишенко. – М. : ФОРУМ, 2004.

– 221 с. С

13.Типовая инструкц я № 22 по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях (утв. Федеральным дорожным департаментом Минтранса РФ от 11 марта 1993 г.)

14.Тристан, В.Г. Патофизиология экстремальных и терминальных состояний : учеб. пособие / В.Г. Тристан. – Омск : СибГАФК, 2001. – 76 с.

15.Человек: анатомия, физиология, психология : энциклопедический словарь /

под ред. : А.С. Башуева, Е.П. Ильина, Л.В. Соколовой. – СПб. : Питер, 2007. – 672 с. б

195

Приложение

Словарь используемых терминов

Агония (от греч. agonia – борьба) – этап умирания, характеризующийся глубоким нарушением функций высших отделов головного мозга, особенно коры больших полушариев мозга, с одновременным возбуждением центров продолговатого мозга.

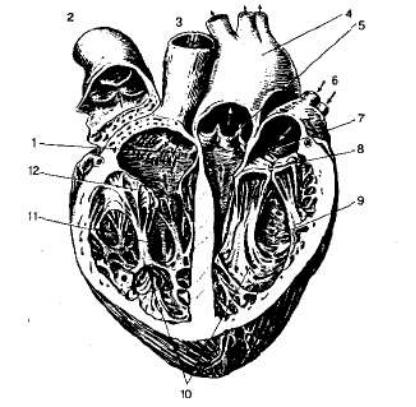

Аорта – главный артериальный ствол, выносящий кровь из левого желудочка сердца, начиная большой круг кровообращения (рис. 6.29). Аорта относится к сосудам эластического типа: благодаря наличию выраженного слоя эластиновых волокон она эффективно демпфирует систолические скачки давления и поддерживает высокий уровень среднего давле-

ния. Аорта разветвляется на большое число артерий средней величины, а они – на тысячи мелких артериол. Аретриолы распадаются на бесчисленное множество капилляров, стенки которых обладают высокой проницаемостью. Благодаря этому происходит обмен веществ между кровью и тканями.

|

|

|

|

И |

|

|

|

Д |

|

|

|

А |

|

|

|

б |

|

|

|

и |

|

|

|

|

С |

|

|

|

|

Рис. 6.29. Сердце (продольный разрез):

1 – правое предсердие; 2 – лёгочная артерия; 3 – верхняя полая вена; 4 – аорта; 5 – полулунные клапаны; 6 – легочные вены; 7 – левое предсердие; 8 – закрытый двустворчатый клапан; 9 – левый желудочек; 10 – сосочковые мышцы; 11 – правый желудочек; 12 – открытый трехстворчатый клапан

196

Асфиксия (греч. a – приставка, указывающая на отсутствие чего-либо + sphyxis – пульс) – удушье, обусловленное кислородным голоданием и избытком углекислого газа к крови и тканях, например, при сдавлении дыхательных путей извне, закрытии их просвета отеком, инородными телами и т. д.

Гипоксия (греч. hipo – приставка, указывающая на понижение относительно нормы + лат. ox[ygenium] – кислород) – кислородная недостаточность, кислородное голодание; состояние, возникающее при недостаточном снабжении тканей организма кислородом или нарушении его утилизации.

Гипотермия (греч. hipo – + therme – теплота, жар) – состояние организма, вызванное воздействием холода и снижением температуры тела человека до 350 и ниже в прямой кишке. Скорость и глубина охлаждения зависят от силы и длительности воздействия холода, а также от состояния организма и условий, в которых он находится.

Гомеостаз (греч. homoios – подобный, одинаковый + stasis – состояние) – постоянство внутренней среды живого организма.

Грудина – непарная кость удлиненной формы с несколько выпуклой передней и задней вогнутой поверхностями (рис. 6.30). Грудина занимает отдел передней стенки грудной клетки. Различают её рукоятку, тело и ме-

чевидный отросток. Тело грудины почти в три раза длиннее рукоятки, но |

||||

|

|

|

|

И |

уже её; у женщин оно короче, чем у мужчин. Все эти |

||||

три части соединяются между собой хрящевыми про- |

||||

слойками, которые с возрастом окостеневают. |

|

|||

Грудная клетка |

|

|

Д |

|

– костно-мышечная основа |

||||

верхней части туловища ( . 6.31). Грудная клетка |

||||

|

|

А |

|

|

|

б |

|

|

|

рис |

|

|

|

|

защищает органы, расположенные в грудной полости. Принимает участие в осуществлении внешнего дыхания, а также в Скроветворени (костный мозг грудной клетки). Костная грудная клетка напоминает по форме усеченный конус с основанием, образованным грудиной, с боков и сзади – 12 парами ребер и их хрящей, сзади – позвоночником.

Рис. 6.30. Грудина человека

спереди: 1 – ключица; 2 – рукоятка; 3 – тело; 4 – мечевидный отросток

а б Рис. 6.31. Грудная клетка человека:

а – вид спереди; б – вид сзади

197

Грудино-ключично-сосцевидная мышца – начинается двумя голов-

ками от грудины и ключицы, прикрепляется к сосцевидному отростку височной кости (рис. 6.32). Функция: при двустороннем сокращении удерживает голову в вертикальном положении и наклоняет голову назад. При одностороннем сокращении поворачивает шею в противоположную сторону и наклоняет голову в ту же сторону. При фиксированной голове поднимает грудную клетку (вспомогательная дыхательная мышца).

|

|

|

|

И |

|

|

|

Д |

|

|

|

А |

|

|

|

б |

|

|

|

и |

|

|

|

|

С |

|

|

|

|

Р с. 6.32. Мышцы шеи:

11, 12, 13 – груд но-ключично-сосцевидная мышца

Дыхательный центр – совокупность нейронов специфических (дыхательных) ядер продолговатого мозга, способных генерировать дыхательный ритм. Дыхательный центр выполняет две основные функции в системе дыхания: моторную (или двигательную), которая проявляется в виде сокращения дыхательных мышц, и гомеостатическую, связанную с изменением характера дыхания при сдвигах содержания О2 и СО2 во внутренней среде организма.

Ишемия (греч. ischo – задерживать + haima – кровь) – снижение кровенаполнения органа или ткани вследствие прекращения или ограничения притока артериальной крови к определенному участку при нормальном или даже усиленном оттоке от него венозной крови. При ишемии нарушается питание сосудистой стенки, участка ткани или самого органа, в результате чего возникают явления кислородного голодания, отмечаются бо-

198

ли, нарушается обмен веществ, расстраивается её функция. Исход ишемии зависит от места её развития, продолжительности, степени устойчивости ткани к гипоксии. Особенно тяжелые последствия наблюдаются при ишемии жизненно важных органов – головного мозга, сердца.

Клиническая смерть – обратимый этап умирания, характеризующийся наличием внешних признаков смерти (отсутствие сердечных сокращений, самостоятельного дыхания и нервно-рефлекторных реакций на внешние воздействия) и сохранением потенциальной возможности восстановления жизненных функций с помощью методов реанимации.

Компенсаторные реакции (лат. compenso – уравновешивать, возмещать) – совокупность реакций организма на повреждение, выражающихся в возмещении нарушений функции организма за счет деятельности неповрежденных систем, отдельных органов или составных частей.

Нозология (греч. nosos – болезнь+ logos – учение) – учение о болезнях |

||

|

|

И |

(так называемых нозологических формах), их классификации и номенкла- |

||

туре. |

|

|

Обтурация (лат. obturatio – закупоривание) – закрытие просвета ор- |

||

гана, сосуда, обуславливающее нарушение его проходимости. |

||

Патогенез (греч. pato – приставка, означающая «относящийся к пато- |

||

А |

|

|

логическому состоянию, к болезни» + |

genesis – происхождение, разви- |

|

тие) − 1) учение об общих закономерностяхДразвития, течения и исхода болезней; 2) механизм развития конкретной болезни, патологического процесса или состояния.

от нормы, имеющее б ологбчески отрицательное значение для организма. Продолговатый мозг – является частью головного мозга, погранич-

ной со спиннымСмозгомспинной. По внешнему строению продолговатый мозг несколько напоминает мозг. Несмотря на малые размеры (длина

Патологический – о условленный болезнью.

Патологическое состоян е – относительно устойчивое отклонение

около 3 см), является жизненно важным отделом центральной нервной системы. Кроме проводящей роли, продолговатый мозг имеет важное зна-

чение как место расположения центров − дыхательного, сердечного и других. При поражениях продолговатого мозга (кровоизлияние, травма и др.) могут нарушиться дыхание, сердечная деятельность и другие функции.

Реаниматология (от лат. re – повторение, возобновление + animatio – оживление + logos – учение) – раздел клинической медицины, изучающий проблемы оживления организма, разрабатывающий принципы профилактики терминальных состояний, методы реанимации и интенсивной терапии. Практические методы оживления организма объединяются понятием «реанимация».

Реанимация (от лат. re – + animatio – оживление) – практические методы восстановления резко нарушенных или утраченных жизненно важ-

199

ных функций организма. Проводится при терминальных состояниях, в т. ч. при клинической смерти. Реанимация включает массаж сердца, искусственное дыхание, нагнетание крови в артерии и другие меры.

Терминальные состояния (от лат. terminalis – относящийся к концу, пограничный) – состояния, пограничные между жизнью и смертью. Терминальные состояния при умирании включают преагональное состояние, агонию и клиническую смерть, а также начальные стадии постреанимационного периода.

Этиология (греч. aitia – причина + logos – учение) – 1) учение об условиях и причинах возникновения болезней; 2) причина возникновения болезни или патологического состояния.

|

|

|

|

И |

|

|

|

Д |

|

|

|

А |

|

|

|

б |

|

|

|

и |

|

|

|

|

С |

|

|

|

|

200