- •ВВЕДЕНИЕ

- •1.2. Тротуары, перила и ограждения

- •1.3. Конструкция дорожной одежды

- •1.4. Отвод воды с проезжей части

- •2. СОПРЯЖЕНИЕ МОСТОВ С ПОДХОДАМИ

- •2.1. Железобетонные переходные плиты

- •2.2. Укрепление откосов

- •3. ОПОРНЫЕ ЧАСТИ

- •3.2. Металлические опорные части

- •3.3. Размещение опорных частей

- •4. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОБУСТРОЙСТВА

- •Библиографический список

2.2. Укрепление откосов

При сопряжении конструкций мостов с насыпями подходов необходимо выполнять условия [1, п. 5.72]:

а) после осадки насыпи и конуса примыкающая к насыпи часть устоя должна входить в конус на величину (считая от вершины конуса насыпи на уровне бровки полотна до грани, сопрягаемой с насыпью конструкции) не менее 0,75 м при высоте насыпи до 6 м и не менее 1,00 м при высоте насыпи свыше 6 м;

б) откосы конусов должны проходить ниже подферменной площадки (в плоскости шкафной стенки) или верха боковых стенок, ограждающих шкафную часть не менее чем на 0,50 м – для железнодо-

рожных и на 0,40 м – для автодорожных и городских мостов. Низ ко- |

|

|

И |

нуса насыпи у необсыпных устоев не должен выходить за переднюю |

|

грань устоя. |

Д |

В обсыпных устоях мостов линия пересечения поверхности конуса с передней гранью устоя должна быть расположена выше уровня воды расчётного паводка (без подпора и наката волн) не менее чем на

0,50 м;

в) откосы конусов необсыпных устоев должны иметь уклоны на

Крутизну откосов конусовбнасыпей следует определять расчётом устойчивости конуса (с проверкой основания);

высоте первых 6 м, считая сверху вниз от бровки насыпи, не круче

1:1,25, на высоте следующих 6 м – не круче 1:1,50, при высоте насыпи |

||

|

и |

Ав пределах всего конуса или до более |

свыше 12 м – не менее 1:1,75 |

||

пологой его части. |

|

|

С |

|

|

г) откосы конусов обсыпных устоев должны иметь уклоны не круче 1:1,5.

Для устройства более крутых откосов допускается применять армогрунтовые системы или устои с раздельными функциями.

Отсыпку конусов, а также насыпей за устоями мостовых сооружений на длину поверху – не менее высоты насыпи за устоем плюс 2, 0 м и понизу (в уровне естественной поверхности) – не менее 2 м следует предусматривать из песчаного или другого дренирующего грунта с коэффициентом фильтрации (после уплотнения) не менее 2 м/сут.

Дренирующую засыпку необходимо уплотнять до коэффициента уплотнения не менее 0,98 [1, п. 5.74].

13

В особых условиях при соответствующем техникоэкономическом обосновании допускается применение песков с коэффициентом фильтрации менее 2 м/сут при обеспечении с помощью конструктивных и технологических мероприятий (в том числе с применением укрепляющих и армирующих материалов и сеток) требуемой надёжности и долговечности устоев, конусов и насыпей за устоями.

При сопряжении мостов с подходами разрешается также применение армогрунтовых конструкций без конусов. Откосы конусов у мостов и путепроводов должны быть укреплены на всю высоту.

Типы укреплений откосов и подошв конусов и насыпей в пределах подтопления на подходах к мостам и у труб, а также откосов регуляционных сооружений следует назначать в зависимости от их крутизны, условий ледохода, воздействия волн и течения воды при скоростях, отвечающих максимальным расходам во время паводков: наибольших – для мостов на железных дорогах общей сети и расчётных – для остальных мостов [1, п. 5.75].

Отметки верха укреплений должны быть выше уровней воды, |

|||||

|

|

|

|

|

И |

отвечающих указанным выше паводкам, с учётом подпора и наката |

|||||

волны на насыпь: |

|

|

|

Д |

|

|

|

|

|

||

– у больших и средних мостов – не менее 0,50 м; |

|||||

– у малых мостов и труб – не менее 0,25 м. |

|||||

|

|

|

А |

|

|

|

3. ОПОРНЫЕ ЧАСТИ |

||||

|

|

б |

|

|

|

3.1. Общ е сведен я о назначении опорных частей |

|||||

|

и |

|

|

|

|

С |

|

|

|

|

|

Опорные части служат для обеспечения фиксированной передачи вертикальных нагрузок, а также горизонтальных воздействий, воспринимаемых пролётным строением, на опоры.

Кроме того, опорные части с одной стороны должны обеспечивать свободу линейных и угловых перемещений, а с другой стороны обеспечивать устойчивость положения пролётного строения на опо-

рах [1, п. 8.110].

Конструкция опорных частей во многом определяется величиной расчётного температурного пролёта, нормативной величиной температурного перепада, а также их назначением.

Расстояние между осями неподвижной и подвижной опорных частей определяет величинурасчётноготемпературногопролётабалки.

14

Для выбора конструкции опорных частей определяющими яв- |

|||||||||

ляются следующие факторы: величина опорного давления, значения |

|||||||||

горизонтальных перемещений (продольных и поперечных), а также |

|||||||||

угловые деформации. |

|

|

|

|

|

|

|||

Для пролётных строений малой длины опорные части часто не |

|||||||||

устраивают, ограничиваясь прокладками из слоёв рубероида или ре- |

|||||||||

зины. Такое конструктивное решение влияет на работу пролётного |

|||||||||

строения, но это влияние мало заметно. |

|

|

|

||||||

|

|

|

3.2. Металлические опорные части |

|

|||||

С увеличением пролёта возникает проблема обеспечения свобо- |

|||||||||

ды угловых деформаций пролётного строения в опорных сечениях. |

|||||||||

Такую свободу может обеспечить придание цилиндрической по- |

|||||||||

верхности одному из металлических элементов опорной части. |

|||||||||

С учётом специфики работы этих элементов увеличивают их |

|||||||||

толщину, вследствие чего они получили название «подушки». |

|||||||||

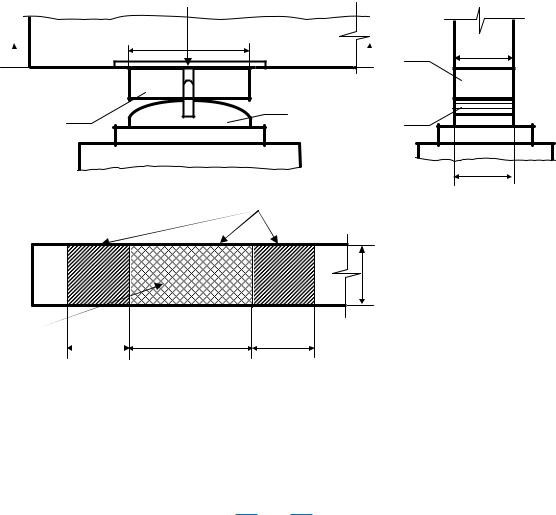

Опорные части такого типа называют тангенциальными (рис. 4). |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

И |

|

|

|

|

|

Q pmax,3-3 |

Д |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

I |

|

|

а |

|

А |

I |

1 |

вр |

|

|

|

|

|

||||||

|

1 |

|

|

б |

2 |

|

2 |

|

|

|

|

и |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

в |

||

|

|

СI-I |

|

|

|

|

|||

|

|

|

Ad |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

в |

|

|

Aloc |

|

в |

|

а |

|

в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

Рис. 4. Схема к определению размеров подушек |

|

|||||

|

|

|

тангенциальной опорной части: |

|

|||||

|

|

|

1 – верхняя подушка; 2 – нижняя подушка |

|

|||||

15

При применении простейших опорных частей, какими являются тангенциальные опорные части, подготавливают проектную документацию, в чертежах которой основные геометрические параметры определены соответствующими расчётами.

Перемещение пролётного строения на подвижной опорной части происходит за счёт проскальзывания верхней подушки относительно нижней.

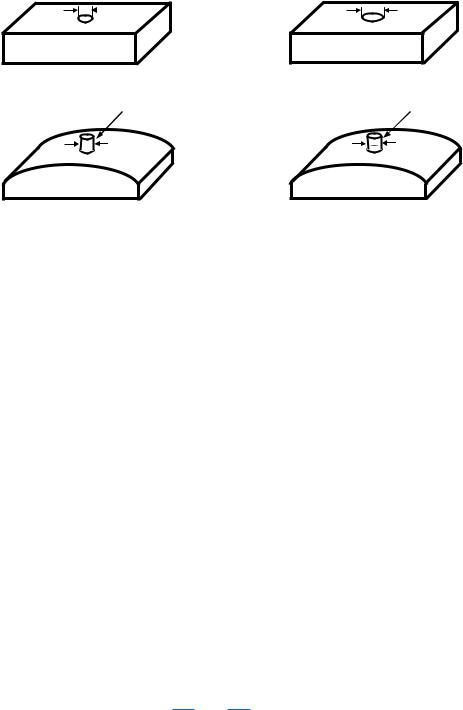

Тангенциальные опорные части бывают двух типов – со штыревыми (рис. 5) и пластинчатыми ограничителями.

a) |

б) |

dотв= dшт |

lотв>dщт |

|

|

|

Иd |

|

|

Штырь |

|

Д |

|

Штырь |

|

dшт |

А |

|

шт |

|

|

|

|

|

|

||

б |

|

|

|

|

|

Рис. 5. Конструкция тангенциальной опорной части: |

|||||

и |

|

|

|

|

|

а – неподвижная и б – подвижная |

|

||||

По назначенСю опорные части подразделяются на две группы: подвижные и неподв жные.

В неподвижных опорных частях отверстие в верхней подушке соответствует диаметру штыря (см. рис. 5, а), а паз – ширине пластины.

В подвижной опорной части отверстие под штырь (см. рис. 5, б) и паз под пластину немного удлиняют вдоль оси пролётного строения.

3.3. Размещение опорных частей

Размещение опорных частей на опорах вдоль моста зависит от конкретных условий.

При равных условиях для промежуточных опор разрезных пролётных строений на промежуточных опорах размещены по две опорные части – подвижная и неподвижная.

16