599

.pdf

Оптические свойства растворов сахарозы. Тростниковый сахар и продукты его разложения (глюкоза, фруктоза) – оптически активные вещества, т.е. они способны изменять положение плоскости поляризации проходящего света. Их оптическая активность связана с наличием в молекуле асимметричных атомов углерода. Угол смеще-

ния называется углом вращения плоскости поляризации α. Его вели-

чина прямопропорциональна толщине слоя |

раствора и концентра- |

ции в нем активного вещества С: α = ±а∙С· , |

(8.4) |

где а – удельное вращение при С=1 моль/дм3 и =1 дм; оно зависит от природы вещества, длины волны света, температуры и природы растворителя; асахорозы = 66,55º, аглюкозы = 52,5º, афруктозы=-91,9º.

± - отвечают соответственно правому и левому вращению.

Смесь глюкозы и фруктозы вращает плоскость поляризации влево. По мере протекания инверсии αt уменьшается, затем становится отрицательной величиной и к окончанию реакции принимает постоянное значение α ∞. В выражении для константы скорости (8.3) концентрации С0 и Сt можно заменить пропорциональными им разницами углов вращения:

k = |

2,3 |

lg |

C0 |

|

|

2,3 |

lg |

|

|

|

|

const( 0 ) |

|

|

|

|

, |

||||||

|

|

|

|

const( |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

C C |

|

|

0 |

|

|

) const( |

0 |

t |

) |

||||||||||||

|

|

|

0 |

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

или |

k= |

2,3 |

lg |

0 |

|

|

, |

|

|

|

|

(8.5) |

|||||||

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|||||

где α0 – угол вращения в момент начала реакции, αt - угол вращения в данный момент времени, α∞ - угол вращения, соответствующий окончанию реакции. Значение α0 практически определить не удается, т.к. от начала реакции до первого измерения проходит значительное время, поэтому его определяют экспериментально. Для этого строят график в координатах lg(αt - α∞) =f(t) и экстраполяцией полученной прямой до t = 0 определяют lg(α0 - α∞) и затем, вычисляют α0, рис. 5.

lg(αt - α∞)

lg(α0 - α∞)

t, мин.

Рис. 5. Графическое определение α0

31

Принцип работы поляриметра СМ-3. Колебания поляризованно-

го света проходят только в одной плоскости. Плоскость, перпендикулярная плоскости колебания поляризованного луча, называется плоскостью поляризации. При проникновении поляризованного света через раствор оптически активного вещества плоскость поляризации вращается. Угол вращения данного раствора определяют с помощью поляриметра, рис. 6.

Рис. 6. Принципиальная оптическая схема поляриметра

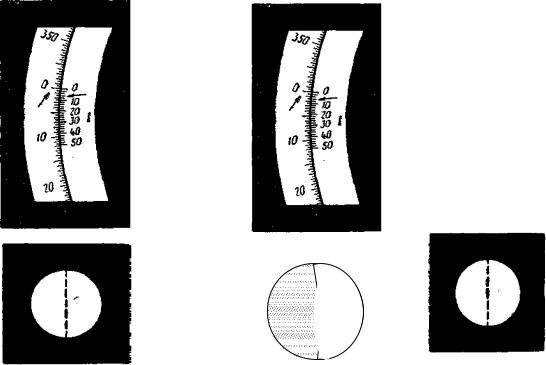

В поляриметре применен принцип уравнивания яркостей разделенного на части хроматической фазовой пластинкой (5) поля зрения. Свет от лампы (1), пройдя через светофильтр (2), конденсатор (3) и поляризатор (4), одной частью пучка проходит через хроматическую фазовую пластинку (5), защитное стекло (6), кювету (два покровных стекла (7), трубки (8, 9, 10, 11) и анализатор (12), а другой частью пучка только через защитное стекло, кювету и анализатор. Вид поля зрения поляризатора показан на рис. 7.

Определение нулевого отсчета производят с кюветой, наполненной дистиллированной водой. Вращением втулки наблюдательной трубки установить окуляр по глазу на резкое изображение линии раздела полей сравнения. После этого, вращением ручки на передней панели поляриметра, повернуть анализатор и добиться равенства яркостей полей сравнения в чувствительном положении. При этом в поле зрения не должно наблюдаться окрашивания частей поля зрения и не должно быть заметно резкого выделения стороны хроматической фазовой пластиной. Если в поле зрения наблюдается окрашивание, то необходимо немного отжать покровные стекла кюветы.

Установку на равномерную яркость полей сравнения повторить пять раз со снятием отсчетов по шкале лимба и отсчетного устройства и вычислением среднего арифметического значения. Полученное значение является нулевым отсчетом.

Для определения угла вращения плоскости поляризации кювету с исследуемым раствором поместить в кюветное отделение поляриметра и закрыть крышкой. Затем установить втулкой окуляр наблюда-

32

тельной трубки по глазу на резкое изображение линии раздела полей сравнения.

Плавным и медленным поворотом анализатора установить равенство яркостей полей сравнения и снять отсчет следующим образом.

|

|

|

а) |

б) |

в) |

Рис. 7. Положение нимба и поле зрения: а) при установке анализатора на равную яркость полей сравнения в чувствительном положении при введенной кювете, наполненной дистиллированной водой (нулевое положение); б) после ввода кюветы, наполненной раствором, и вторичной установки окуляра на резкость изображения линии раздела полей сравнения; в) при установке анализатора на равную яркость полей сравнения в чувствительном положении с кюветой, наполненной раствором

Определить, на сколько градусов повернута шкала лимба по отношению к шкале первого отсчетного устройства, затем по штрихам первого и второго отсчетных устройств, совпадающим со штрихами шкалы лимба, отсчитать доли градуса. Величина отсчета по нониусу

0,02°.

Оцифровка отсчетного устройства: «10» соответствует 0,10°; «20» соответствует 0,20° и т. д.

К числу градусов, взятых по шкале лимба первого отсчетного устройства, прибавить средний арифметический отсчет по шкале первого и второго отсчетного устройства. Таких наводок сделать

33

пять и взять среднее арифметическое из них. Из полученного среднего арифметического отсчета вычесть нулевой отсчет.

Пример 1. При определении нулевого положения с кюветой, наполненной дистиллированной водой, был получен результат 0,06°, а после ввода кюветы, наполненной исследуемым раствором, получен отсчет 3,56°. Разность в отсчетах между конечной и начальной установками равна углу вращения плоскости поляризации исследуемого раствора: 3,56° - 0,06° = 3,50°

Пример 2. После ввода кюветы, наполненной исследуемым раствором с левым вращением, был получен результат 357,14°. В этом случае нулевой отсчет следует принять равным 360,06°. Разность между конечным и нулевым отсчетом равна углу вращения плоскости поляризации исследуемого раствора:

357,14° - 360,06° = - 2,92°

Порядок выполнения лабораторной работы

1.Определить нулевое положение отсчетного устройства, заполняя поляриметрическую трубку дистиллированной водой.

Перед началом измерений кювету тщательно прочистить; покровные стекла протереть салфеткой.

Перед наполнением кюветы раствором на один конец трубки положить покровное стекло и резиновую прокладку, прижать втулкой

изатянуть гайкой.

Наполнить кювету раствором так, чтобы на верхнем конце появился вогнутый мениск, который сдвигают в сторону при перемещении покровного стекла. Затем на него положить резиновую прокладку, прижать втулкой и затянуть гайкой так, чтобы не было натяжений в покровных стеклах и кювета не подтекала.

Кювету с наружной стороны протереть мягкой салфеткой.

Вкювете не должно быть воздушных пузырьков. Если они есть, то их завести в утолщенную часть, чтобы они не мешали наблюдению.

2.Приготовить 20 %-ый раствор сахара. Для этого отвесить 10 граммов сахара, высыпать в мерную колбу на 50 см3 и довести дистиллированной водой до метки.

3.Пипеткой отобрать в плоскодонную колбу 25 см3 раствора и туда же влить 25 см3 раствора соляной кислоты HCl. Смесь перемешать, закрыть пробкой с обратным холодильником (стеклянная трубка) и поставить в водяную баню на 1,5…2 часа. Температура водяной бани не должна подниматься выше 50…60 °С.

34

4.Оставшиеся 25 см3 раствора сахара смешать таким же образом с 25 см3 соляной кислоты, перемешать. Момент вливания кислоты отметить по часам как момент начала реакции.

5.Приготовленную смесь вливают в хорошо вымытую поляриметрическую трубку, предварительно промыв ее этим же раствором. При наполнении трубки следить за тем, чтобы в нее не попал воздух, так как пузырьки воздуха вызывают искажение поля зрения или появление на нем темных пятен.

6.Наполненную трубку обтереть фильтровальной бумагой, обратив особое внимание на чистоту и прозрачность стекла, и поместить в желобок поляриметра в крайнее положение, ближе к окуляру. Отсчеты проводить после наведения на фокус шкалы и поля зрения по своим глазам, что достигается вращением соответствующей муфточки на зрительной трубке поляриметра.

Измерение угла вращения производят через определенные про-

межутки времени: в начале реакции - через каждые 10 минут, в конце реакции - через 15…20 минут. Во время измерений реакция в трубке продолжается, поэтому при последовательных измерениях не должны получаться одинаковые результаты отсчетов.

7.Сделать 5…7 измерений, при этом записывать показания шкалы прибора и соответствующее измерениям время.

8.Инверсия сахара при комнатной температуре заканчивается за 1…5 суток в зависимости от концентрации катализатора. Инверсию

ускоряют нагреванием. В этом случае реакция протекает в течение 1,5 часов при 50…60оС. После охлаждения раствора до комнатной температуры наполнить им трубку. Через 10…15 минут отсчет повторить и, убедившись, что угол вращения не меняется, принять его за α∞.

Предельный (или конечный) угол вращения α∞ получается отрицательным, т.к. в растворе глюкоза и фруктоза вызывают левое вращение. Всякий промежуточный угол вращения определяется содержанием в растворе одновременно трех веществ.

9.Результаты измерений представить в виде табл.8.1.

|

Результаты измерения скорости инверсии сахара |

Таблица 8.1 |

|||||

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

№ |

Время от начала |

αt |

α∞ |

αt - α∞ |

lg(ατ-α∞) |

α0 - α∞ |

Константа |

измере- |

реакции, τ, мин |

|

|

|

|

|

скорости |

ния |

|

|

|

|

|

|

инверсии, k |

|

|

|

|

|

|

|

|

35

10. По полученным результатам построить график зависимости lg(ατ-α∞) от τ и экстраполяцией к τо определить lg(αо-α∞). Вычислить

α0.

11. Рассчитать среднее значение константы скорости инверсии kср, как среднее арифметическое значений k.

Библиографический список

1.Стромберг А.Г. Физическая химия: Учеб. /А.Г. Стромберг, Д.П. Сем-

ченко. – М.: Высш. шк., 2006. – 527 с.

2.Физическая химия. В 2-х кн. Кн.1. Строение вещества. Термодинамика: Учеб. / К.С. Краснов, Воробьев, И.Н. Годнев и др.; Под ред. К.С. Краснова. - М.:

Высш. шк., 2007. – 512 с.

3.Физическая химия. В 2-х кн. Кн.2. Электрохимия. Химическая кинетика

икатализ: Учеб. / К.С. Краснов, Н.В. Воробьев, И.Н. Годнев и др.; Под ред. К.С.

Краснова.- М.: Высш. шк., 2007. – 319 с.

36

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………3

1.ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ…………………………..…..3 Вопросы к коллоквиуму…………………………………………………………...…3

Лабораторная работа № 1. Определение интегральной теплоты растворения соли……………………………………………………………….……..4

Лабораторная работа № 2. Определение термодинамических характеристик процесса гидролиза соли………………………………………………………………….8

2.ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ………………………………………………...11 Вопросы к коллоквиуму…………………………………………………………….11

Лабораторная работа № 3. Определение константы химического равновесия в гомогенной системе………………………………………………………..………12

3.ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И СВОЙСТВА РАСТВОРОВ……………………17

Вопросы к коллоквиуму………………………………………………………….…17

Лабораторная работа № 4. Изучение равновесия в двухкомпонентной системе «жидкость-пар»……………………………………………………….……17

Лабораторная работа № 5. Термический анализ…………………………………..22

4.ЭЛЕКТРОХИМИЯ…………………………………………………………….….24

Вопросы к коллоквиуму…………………………………………………………….24

Лабораторная работа № 6. Измерение электропроводности слабого электролита…………………………………………………..……………..25

Лабораторная работа № 7. Кондуктометрическое титрование…………………...28

5.ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА……………………………………………..…..…29

Вопросы к коллоквиуму………………………………………….…………………29

Лабораторная работа № 8. Изучение скорости инверсии сахара………..……….30

Библиографический список…………………………………………………………36

37

Учебное издание

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ

***

Вера Алексеевна Хомич, Светлана Анатольевна Эмралиева

Редактор Т.И.Калинина

Подписано к печати

Формат 60x90 1/16. Бумага ксероксная Оперативный способ печати Гарнитура Times New Roman Усл. п.л. 2,5, уч. – изд. л. 2,5

Тираж 50 экз. Заказ Цена договорная

Издательство СибАДИ 644099, Омск, ул. П.Некрасова, 10

___________________________________

Отпечатано в ПЦ издательства СибАДИ

644099, Омск, ул. П.Некрасова, 10

38

Для заметок

39

Для заметок

40