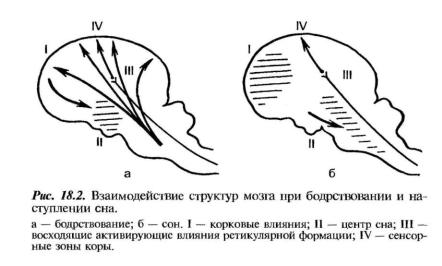

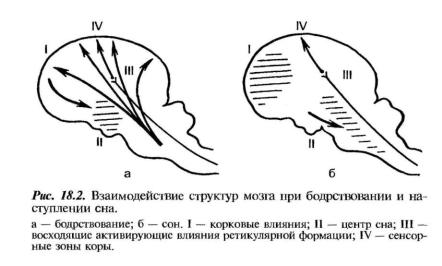

щие влияния гипоталамических центров сна на ретикулярную формацию среднего мозга {рис. 18.2).

Всостоянии сна при уменьшении потока сенсорной информации снижаются восходящие активирующие влияния ретикулярной формации на кору мозга, в результате чего устраняются тормозные влияния лобной коры на нейроны центра сна заднего гипоталамуса. Эти нейроны в свою очередь начинают еще активнее тормозить ретикулярную формацию ствола мозга.

Вусловиях блокады всех восходящих активирующих влияний подкорковых образований на кору мозга наблюдается медленноволновая стадия сна.

Гипоталамические центры за счет морфофункциональных связей с лимбическими структурами мозга могут оказывать восходящие активирующие влияния на кору мозга при отсутствии влияний ретикулярной формации ствола мозга.

Рассмотренные выше механизмы составляют основу кор- ково-подкорковой теории сна, предложенной П.К. Анохиным. Эта теория позволила объяснить все виды сна и его расстройства. Она исходит из ведущего постулата о том, что какова бы ни была причина сна, состояние сна связано с важнейшим механизмом — снижением восходящих активирующих влияний ретикулярной формации на кору мозга.

Сон бескорковых животных и новорожденных детей объясняется слабой выраженностью нисходящих влияний лобной коры на гипоталамические центры сна, которые при этих условиях находятся в активном состоянии и оказывают тормозное действие на нейроны ретикулярной формации ствола мозга. Сон новорожденного периодически прерывается толь-

ко возбуждением центра голода, расположенного в латеральных ядрах гипоталамуса, который тормозит активность центра сна. При этом создаются условия для поступления восходящих активирующих влияний ретикулярной формации в кору. Новорожденный просыпается и бодрствует до тех пор, пока не снизится активность центра голода за счет удовлетворения пищевой потребности.

Становится понятным, что во всех случаях резкого ограничения сенсорной информации, имевшего место у некоторых больных, сон возникал вследствие снижения восходящих активирующих влияний ретикулярной формации ствола мозга на кору.

Корково-подкорковая теория сна объясняет многие расстройства сна (диссомнии). Бессонница, например, часто возникает как следствие перевозбуждения коры под влиянием курения, напряженной творческой работы перед сном. При этом усиливаются нисходящие тормозные влияния нейронов лобной коры на гипоталамические центры сна и подавляется механизм их блокирующего действия на ретикулярную формацию ствола мозга.

Неглубокий сон наблюдается при частичной блокаде механизмов восходящих активирующих влияний ретикулярной формации на кору мозга.

Длительный, например летаргический, сон может наблюдаться при раздражении центров сна заднего гипоталамуса сосудистым или опухолевым патологическим процессом. При этом возбужденные клетки центра сна непрерывно оказывают блокирующее влияние на нейроны ретикулярной формации ствола мозга.

Понятие о «сторожевых пунктах» как частичном бодрст вовании во время сна объясняется наличием определенных каналов реверберации возбуждений между подкорковыми структурами и корой большого мозга во время сна на фоне снижения основной массы восходящих активирующих влияний ретикулярной формации на кору мозга. «Сторожевой пункт», или очаг, может определяться сигнализацией от внутренних органов, внутренними метаболическими потребностями и внешними жизненно важными обстоятельствами. Например, кормящая мать может очень крепко спать и не реагировать на достаточно сильные звуки, но она быстро просыпается при легком шевелении младенца. Иногда «сторожевые пункты» могут иметь прогностическое значение. Например, в случае патологических изменений в том или ином органе усиленная импульсация от него может определять характер сновидений и быть своего рода прогнозом заболевания, субъективные признаки которого еще не воспринимаются в состоянии бодрствования.

18.5. Сновидения

Человек, проснувшийся в фазу парадоксального сна, сообщает о сновидениях и передает их содержание. Человек, проснувшийся в фазу медленного сна, чаще всего не помнит сновидений, хотя у многих сновидения возникают и в эту фазу и сопровождаются разговором. И.М. Сеченов назвал сновидения «небывалыми комбинациями бывалых впечатлений», подчеркнув тем самым связь сновидений с процессами переработки поступившей информации. Подтверждением этому является резкое увеличение количества сновидений у студентов в период напряженной учебы. Физиологическая роль сновидений может заключаться и в переключении мышления с формально-логического механизма, с помощью которого не удалось решить проблему в состоянии бодрствования, на механизм образного мышления, иногда способствующему созданию новых комбинаций информации и нахождению решения актуальной проблемы.

Сновидения являются механизмом психологической защиты, разрешения существующих в бодрствовании конфликтов, снятия напряжения и тревоги. Считают, что во сне происходит поиск путей взаимного примирения конфликтных мотивов и установок. Решение конфликта во сне сопровождается запоминанием сновидений, отсутствие решения вызывает устрашающие картины, а после пробуждения — субъективную неудовлетворенность сном, чувство вялости, разбитости, негативное эмоциональное состояние.

Источником нарушений сна (диссомнических расстройств) часто бывают субъективные переживания, связанные с заболеваниями органов челюстно-лицевой области. Так, наличие аденоидов в носовых ходах, воспалительных процессов в воздухоносных пазухах сопровождается развитием парасомний с двигательными проявлениями: говорением во сне, скрежетанием зубов (бруксизмом), качанием головой. Развитие пульпитов, периодонтитов и других заболеваний, сопровождающихся болевым синдромом, вызывает затруднения в развитии сна, а также появление парасомний, проявляющихся в виде ночных кошмаров, вегетативных сдвигах в виде нарушений дыхания, ритма сердца, ночного энуреза.

Сон как особое состояние организма и прежде всего состояние мозга характеризуется специфическими корковоподкорковыми соотношениями и продукцией специальных биологически активных веществ, применяется при лечении невротических, астенических состояний, снятия психоэмоционального напряжения и при ряде психосоматических заболеваний (ранние стадии гипертонической болезни, нарушения сердечного ритма, язвенные поражения желудочнокишечного тракта, кожные и эндокринные расстройства).

Фармакологический сон неадекватен по своим механизмам естественному сну. Различные «снотворные» препараты ограничивают активность разных структур мозга — ретикулярной формации ствола мозга, гипоталамической области, коры головного мозга. При этом нарушаются естественные механизмы формирования стадий сна, его динамики, пробуждения. Помимо этого, при фармакологическом сне могут нарушаться процессы консолидации памяти, переработки и усвоения информации и др. Следовательно, использование фармакологических средств для улучшения сна должно иметь достаточное медицинское обоснование.

18.6. Гипноз

Гипнотическое состояние можно определить как частичный сон специального вида, вызываемый искусственно. Возможно, гипнотическое состояние создается за счет возбуждения лимбико-таламических структур на фоне сохраняющейся части восходящих активирующих влияний ретикулярной формации на кору мозга, определяющих поведенческую деятельность. Избирательная активация лимбических структур мозга наблюдается при воздействии на мозг импульсов электрического тока при так называемом электросне, при этом формируется гипнозоподобное состояние. По классическим представлениям, гипнотическое воздействие создает в коре мозга гипнотизируемого состояние разлитого торможения со строго ограниченным очагом возбуждения — зоной «рапорта», «сторожевым пунктом». Наличие этого очага позволяет осуществлять специфическую коммуникативную функцию субъекта с внешней средой в лице гипнотизера. Специфичность коммуникации состоит в том, что для субъекта, находящегося в глубоких стадиях гипноза, внешней средой являются словесные воздействия гипнотизирующего.

Во время гипноза можно вызвать у гипнотизируемого лица воспроизведение различных психических состояний, изменений деятельности висцеральных систем вплоть до репродукции морфологических изменений в тканях, например гематомы от ушиба. Эта репродукция опирается на те состояния, которые человек действительно переживал ранее. Следовательно, состояния, формируемые методом воспроизведения под гипнозом, являются реальным отражением психофизиологических изменений в организме, соответствующих реальным условиям прошлого. Гипнотические внушения включают естественно сложившиеся функциональные системы, действующие в условиях нормальной жизнедеятельности организма человека, а потому совершенно безвредны. Воздействия, ока-

•-тт

зываемые на человека под гипнозом, объединяют в три основные группы.

•Репродукционные воздействия включают все виды репродукции в гипнозе: переживание значимых событий, заболеваний, эмоций, воспроизведение эпизодов жизненного опыта, состояния, характерного для определенного возраста.

•С помощью депривационных воздействий осуществляется целенаправленное выключение сенсорных систем, например болевой сенсорной системы при вегетативных прозопалгиях.

•Активационные воздействия призваны активизировать различные соматические или психические функции. Гипнотическим внушением можно существенно стимулировать творческие способности человека в разных сферах деятельности. Этот феномен связывают с подавлением у гипнотизируемого функций психологической защиты, которые исключают использование личностью нестандартных способов и процессов переработки информации. Снятие этих ограничений существенно увеличивает способность личности создавать новые идеи, находить нестандартные решения.

Характерной особенностью гипнотических воздействий является состояние постгипнотического внушения, если только не было специальной команды забыть все, что было под гипнозом. Постгипнотическое внушение направляет и регулирует активность личности, побуждая к одним поступкам и удерживая от других, способствует или препятствует формированию определенных форм межличностных взаимодействий, закреплению в психике определенных взглядов, убеждений, норм деятельности и поведения. Вместе с тем попытки внушить человеку необходимость действий, противоречащих его морально-этическим нормам, приводили к пробуждению пациента без закрепления внушавшихся действий.

Свойство гипнабельности выражено неодинаково у разных людей. Приводятся данные, согласно которым не подвержены гипнозу 10 % людей, по 30 % приходится на группы слабо, в средней степени и в высокой степени подверженных гипнозу.

Г л а в а 19 СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ

Поведение представляет собой активность живого организма, направленную на достижение важного в биологическом или социальном плане результата.

Результат — жизненно важный адаптивный показатель деятельности организма, обеспечивающий его нормальное функционирование в биологическом и социальном отношении.

Как правило, поведение инициируется потребностями живых существ. Именно потребность, а не сами по себе сигналы внешней среды определяют, на какой из внешних стимулов ответит организм и ответит ли он на этот стимул вообще. Благодаря потребности рефлекторная деятельность мозга перестает быть пассивным отражением действительности, а становится отражением активным, предвзятым, заинтересованным, субъективным. Часть метаболических потребностей не может быть удовлетворена за счет внутренних механизмов саморегуляции. Для этого необходимо взаимодействие организма с окружающей средой. Именно эту роль и выполняет внешнее поведенческое звено. Другим источником поведения являются социальные и духовные потребности человека. Поведение формируется по системному принципу благодаря организации функциональной системы поведенческого акта.

19.1. Этапы (узловые механизмы) формирования функциональной системы поведенческого акта

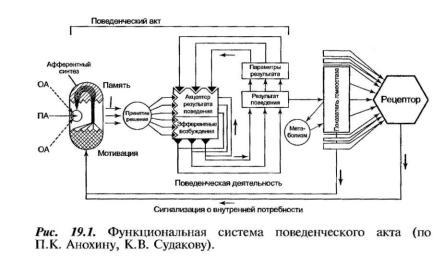

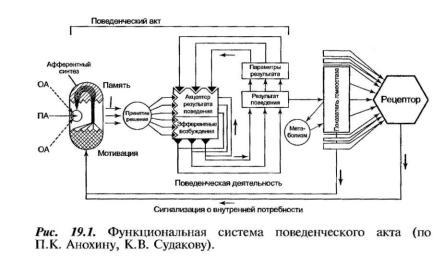

Концепция функциональных систем (П.К. Анохин) постулирует положение о том, что среда существования оказывает на организм влияние еще до того, как подействовал условный раздражитель или иной сигнал об изменении среды обитания. Следовательно, при осуществлении условного рефлекса условный раздражитель действует на фоне так называемой предпусковой интеграции, которая формируется на базе различных видов афферентных возбуждений. В центральных механизмах организации поведения эта стадия является начальной и носит название стадии афферентного синтеза. Она состоит из нескольких компонентов.

• Обстановочная афферентация — сумма афферентных возбуждений, возникающих в конкретных условиях существования организма и сигнализирующих об обстановке, в которой пребывает организм. Обстановочная афферентация поступает

вмозг постоянно, но ее значение существенно возрастает, когда имеется тот или иной уровень мотивации, находящейся

всостоянии скрытого доминирования.

АДоминирующая мотивация формируется на основе ведущей потребности при участии мотивационных центров гипоталамуса. Из нескольких потребностей выбирается наиболее актуальная, на базе которой возникает доминирующая мотивация. Доминирующая мотивация на стадии афферентного синтеза активирует память.

а Любая поведенческая реакция, в том числе и условнорефлекторная, возникает быстрее, если подобная ситуация уже встречалась в жизни, т.е. при наличии следов прошлого опыта — памяти. Значение памяти на стадии афферентного синтеза состоит в том, что она извлекает информацию, связанную с удовлетворением доминирующей потребности.

АВзаимодействие возбуждений, создаваемых доминирующей мотивацией, механизмами памяти и обстановочной афферентацией, создает состояние готовности предпусковой интеграции, на фоне которой действует четвертый вид афферентации — пусковая афферентация (пусковой стимул, условный сигнал). Пусковая афферентация переводит систему из состояния готовности, предпусковой интеграции в состояние деятельности (рис. 19.1). Таким образом, в стадии афферентного синтеза доминирующая мотивация определяет, что делать; память — как делать; обстановочная и пусковая афферентация — когда делать, чтобы достичь необходимого результата.

Основным условием формирования афферентного синтеза является одновременная встреча всех четырех видов аффе-

рентаций, которые должны обрабатываться одновременно и совместно, что достигается благодаря взаимодействию всех видов возбуждений на конвергентных нейронах.

А Этап афферентного синтеза приводит организм к решению вопроса, какой именно результат должен быть получен в данный момент, он обеспечивает постановку цели, достижению которой будет посвящена вся дальнейшая реализация функциональной системы.

а Вторым этапом функциональной системы является принятие решения (постановка цели). Этот этап характеризуется следующими особенностями:

•принятие решения осуществляется только на основе полного афферентного синтеза;

•благодаря принятию решения избирается одна конкретная форма поведения, соответствующая внутренней потребности, прежнему опыту и окружающей обстановке;

•на этапе принятия решения организм освобождается от избыточных степеней свободы, т.е. из многих возможностей после принятия решения реализуется только одна. Оставшиеся степени свободы дают возможность экономно осуществлять именно то действие, которое должно привести к запрограммированному результату;

•этап принятия решения способствует формированию интеграла эфферентных возбуждений: в этот период все виды возбуждений приобретают эффекторный, исполнительный характер.

аТретьим этапом функциональной системы, организующимся параллельно с четвертым этапом, является формирование программы действия, на основе которой происходит мобилизация периферических и центральных образований, деятельность которых приводит к достижению полезного приспособительного результата. Одновременно с формированием программы действия формируется как бы ее копия, которая сохраняется в нервной системе, в акцепторе результатов действия.

А Четвертым этапом функциональной системы является организация акцептора результатов действия. Это весьма сложный аппарат деятельности мозга, который должен сформировать тонкие нервные механизмы, позволяющие не только прогнозировать признаки (параметры) необходимого в данный момент результата, но и сравнить (сличить) их с параметрами реально полученного результата. Информация о последних приходит к акцептору результатов действия благодаря обратной афферентации. Именно этот аппарат дает возможность организму исправить ошибку поведения иди сделать поведенческие акты более совершенными. Акцептор результатов действия — это идеальный образ будущих результа-

тов действия; именно эта модель является эталоном оценки обратных аффсрентаций. В акцептор результатов действия, обладающий высокой степенью мультиконвергентного взаимодействия, приходят возбуждения не только афферентной, но и эфферентной природы. Речь идет о коллатеральных ответвлениях пирамидного факта, которые через цепь промежуточных нейронов отводят «копии» эфферентных команд, идущих к эффекторам. Эти эфферентные возбуждения конвергируют на те же промежуточные нейроны сенсомоторной области коры, куда поступают афферентные возбуждения, передающие информацию о параметрах реального результата.

Таким образом, момент принятия решения и начала выхода эфферентных возбуждений из мозга сопровождается формированием обширного комплекса возбуждений, состоящего из афферентных признаков будущего результата и коллатеральных копий эфферентных возбуждений, поступающих по пирамидному тракту к рабочим аппаратам. К этому же комплексу возбуждений через определенное время присоединяются возбуждения от параметров реально полученного результата. Процесс оценки реально полученного результата осуществляется на основе сопоставления прогнозируемых параметров и параметров реально полученного результата.

Если результаты не соответствуют прогнозу, то в аппарате сличения возникает реакция рассогласования, активирующая ориентировочно-исследовательскую реакцию, которая поднимает ассоциативные возможности мозга на более высокий уровень, тем самым помогает активному подбору дополнительной информации. Именно эта общая активация мозга, реализующаяся в ориентировочно-исследовательской реакции, направляет организм на поиски дополнительной информации. На ее основе формируется более полный афферентный синтез, принимается более адекватное решение, что в свою очередь приводит к формированию более адекватной программы действия и к действию, которое позволяет получить запрограммированный результат.

При достижении желаемого полезного результата в акцепторе результатов действия формируется реакция согласования. В стадию афферентного синтеза поступает санкционирующая афферентация, сигнализирующая об удовлетворении потребности. Пути достижения результата, а также информация субъективных переживаний, возникающих при достижении поставленной цели, фиксируются в аппаратах памяти. На этом данная функциональная система перестает существовать.

Процессы согласования и рассогласования, возникающие при сличении параметров реально полученного результата с запрограммированным в акцепторе результатом действия, со-

провождаются общими реакциями — чувством удовлетворения и неудовлетворения, т.е. положительными и отрицательными эмоциями.

Синтез множества разнообразных возбуждений осуществляется на конвергентных нейронах — именно к ним приходят обстановочная и пусковая афферентации, возбуждение от мотивационных центров. На этих же нейронах осуществляется синтез этих возбуждений со следами ранее протекавших здесь процессов (памятью). Нейроны, на которых формируются механизмы функциональной системы, расположены во всех структурах ЦНС, на всех ее уровнях. Интеграция этих процессов определяет целостную многоуровневую, многокомпонентную приспособительную деятельность организма.

19.2. Системное квантование поведения

Поведение человека и животных является внешним звеном саморегуляции, обеспечивающей поддержание оптимальных для метаболизма показателей внутренней среды организма. В то же время существуют и иные формы взаимодействия организма с внешним миром, включающие социальную, трудовую, мыслительную деятельность человека, активное воздействие организма на среду обитания. Для их осуществления формируются функциональные системы, в которых поведение создает самостоятельные полезные для организма адаптивные результаты. Поведение человека и животных строится по схеме: возникновение ведущей потребности — формирование целенаправленного поведения — удовлетворение потребности. Эта последовательность и определяет суть «системокванта» поведения (К.В. Судаков).

Для адекватного приспособления и выживания организма удовлетворение ведущей потребности является обязательным моментом. Неудовлетворение метаболической потребности, как правило, приводит к гибели индивида или вымиранию вида, к которому он принадлежит.

Удовлетворение потребности означает завершение одного «системокванта» поведения и переход к формированию следующего на основе новой ведущей потребности. Каждый «системоквант» поведения строится по системному принципу и включает в себя формирование внутренней потребности, возникновение на ее основе доминирующей мотивации, целенаправленную деятельность по удовлетворению потребности, этапные и конечные результаты деятельности и их постоянную оценку на основе обратной афферентации (рис. 19.2). Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что «квантование» поведения осуществляется по принципу саморегуляции.