Normalnaya_fiziologia_V_P_Degtyarev

.pdfФизиологические механизмы долговременной памяти связаны со стойким запечатлением (консолидацией) информации в виде энграмм. Термин «энграмма» переводится с греческого языка как «внутренняя запись». Для образования энграмм непременным условием является длительная циркуляция сигналов, связанных с информацией, в нервных сетях кратковременной памяти. Существует несколько точек зрения на механизмы образования энграмм.

Согласно синоптической теории, запоминание и хранение информации осуществляется за счет образования новых терминальных волокон, изменения их формы, размеров, развития шипикового аппарата на дендритах нейронов, устанавливающих связи с другими нейронами.

Глиальная теория основывается на изменениях глиальных клеток, которые окружают нейроны. Глиальные клетки могут синтезировать особые вещества, облегчающие синаптическую передачу или повышающие возбудимость соответствующих нейронов.

Биохимические теории развивают представление об активировании ферментативных процессов при образовании медиаторов или перестройке мембраны нейронов. Было обнаружено, что при активации нейрональных процессов в них происходит интенсификация белкового обмена. Исследованиями показано, что в хранении и воспроизведении следов информации участвуют специфические белки. Кроме того, показано, что торможение синтеза белка приводит к нарушению или прекращению консолидации следов в долговременной памяти. Уже можно с уверенностью сказать, что в механизмах долговременной памяти перестройка структур молекул ДНК и РНК в нейронах головного мозга играет первостепенную роль.

17.3. Мотивации

Источником активности животного и человека являются потребности. Актуализация любой потребности побуждает организм действовать в направлении овладения предметом, способным удовлетворить данную потребность. Потребности делят на три основные группы:

•биологические (витальные), свойственные человеку и животным; направлены на сохранение целостности организма и вида (пищевая, питьевая, половая, потребность в сне, защиты от вредностей, экономии сил);

•социальные, свойственные человеку и частично животным; у человека они определяют возможность общественных форм труда, обучения и других проявлений со-

652

циально значимой деятельности (потребность принадлежать к определенной группе, занимать в ней место, следовать ее нормам);

•духовные (идеальные), свойственные только человеку (потребности познания, творчества, самосовершенствования, преодоления).

П.В. Симонов в каждой из этих групп выделил потребности сохранения и развития, а в группе социальных — потребности «для себя» (права) и «для других» (обязанности). Любая из перечисленных потребностей может быть удовлетворена при наличии дополнительных потребностей: вооруженности средствами, знаниями, умениями преодоления препятствий на пути к цели, именуемых «волей». На основе потребностей формируются мотивации.

Мотивации — побуждения к деятельност и, имеющие определенную эмоциональную окраску и направленные на удовлетворение определенных потребностей.

Основной причиной возникновения биологических мотиваций является отклонение констант внутренней среды организма, т.е. биологические мотивации формируются на основе биологических потребностей — голода, жажды, полового чувства и др. Но биологическая потребность возникает только в том случае, когда процессы саморегуляции не могут компенсировать развивающиеся изменения состояния внутренней среды. Например, на уменьшение содержания глюкозы в крови организм реагирует включением гомеостатического механизма саморегуляции — выброса в кровь адреналина и глюкагона, которые превращают гликоген, депонированный в печени, в глюкозу. Образующаяся глюкоза поступает в кровь, восстанавливая необходимую для оптимального течения метаболических процессов ее концентрацию. Потребность возникает в тех случаях, когда не удается компенсировать дефицит глюкозы за счет внутренних резервов организма, и отклонение показателя внутренней среды достигает определенного значения. С этого момента потребность может стать основой для формирования доминирующей мотивации, которая и обеспечивает организацию поведения, направленного на удовлетворение потребности.

Принципы нейрофизиологического обеспечения доминирующих мотиваций, сформулированные академиком К. В. Судаковым, сводятся к следующим:

•любая биологическая мотивация обусловлена соответствующей метаболической потребностью и носит системный характер;

•потребность трансформируется нейрогуморальным путем в возбуждение гипоталамических центров, которые

653

активируют другие структуры мозга, в том числе кору больших полушарий;

•корковые и лимбические структуры мозга оказывают специфические для каждой мотивации нисходящие возбуждающие и тормозные влияния на гипоталамические мотивационные центры;

•каждое мотивационное возбуждение представляет собой специфическую клеточную и молекулярную интеграцию корково-подкорковых структур. Избирательное возбуждение одних структурных образований сочетается с избирательным торможением других.

Впроцессе формирования мотивации нервные и гуморальные сигналы о доминирующей потребности адресуются к мотивационным центрам гипоталамической области, которые трансформируют внутренние потребности в процесс нервного возбуждения. Гипоталамические мотивационные центры имеют обширные связи с другими отделами мозга, в первую очередь с лимбическими и ретикулярными образованиями, а через них — с корой большого мозга. В результате такого взаимодействия возникшее первично в нейронах гипоталамуса возбуждение может широко распространяться на все области мозга, т.е. в активное состояние приходят большие территории мозга, что обеспечивает формирование специфических для каждой мотивации форм целенаправленной деятельности организма для удовлетворения возникшей потребности.

Социальные мотивации свойственны человеку и отчасти животным, у которых сложные виды деятельности связаны с системой мотивации действий и поступков в зоосоциальной среде, сообществе. Социальные и духовные мотивации формируются на основе условных рефлексов, которые подкрепляются положительными эмоциями.

Духовные (идеальные) мотивации свойственны только человеку и связаны с потребностями, возникающими в интеллектуальной сфере: потребность творчества, просветительской деятельности и др. Эмоциональные проявления познавательных потребностей человека называются интересами; они характеризуются положительными эмоциональными состояниями и различаются по содержанию, цели, широте и устойчивости.

Формирование любой мотивации сопровождается некоторыми общими изменениями деятельности различных систем организма:

•ростом двигательной активности;

•повышением тонуса симпатической системы, что выражается в увеличении активности висцеральных систем: росте ЧСС и ЧД, увеличении АД, изменении электрического сопротивления кожи;

654

•избирательной активацией сенсорных систем, необходимой для выявления раздражителей, служащих для удов-

летворения потребности;

•увеличением поисковой активности, имеющей целенаправленный характер;

•мобилизацией аппаратов памяти; согласно П. В. Симонову, мотивация — это физиологический механизм активирования хранящихся в памяти следов (энграмм) тех внешних объектов, которые способны удовлетворить имеющуюся у организма потребность, и тех действий, которые способны привести к ее удовлетворению;

•характерными изменениями в ЭЭГ, в которых отражается специфика мотивационного состояния;

•возникновением субъективных эмоциональных переживаний, в которых отражается специфика потребности.

Учеловека и животных одновременно могут сосуществовать несколько потребностей и сформированных на их основе мотиваций. Характер поведения будет определяться доминирующей мотивацией, в основе которой лежит наиболее важная в данный момент потребность. Все остальные мотивации образуют иерархический ряд и будут организовывать поведение в соответствии с этой очередностью.

Социальные и духовные мотивации способны полностью затормозить биологические, несмотря на сохранение их естественных причин. Социальные и духовные мотивации составляют основу практически всех сложных форм целенаправленной деятельности человека, которые приобретаются им в процессе индивидуального обучения и опыта. Они объединяют все многообразие высших побуждений человека, обусловленных действием на него социальной среды, включая политические, нравственные и эстетические идеалы, стремление к познанию окружающего мира, спортивные пристрастия и др.

17.4. Эмоции

Одним из проявлений ВНД являются эмоции, которые

представляют собой реакции организма на воздействия внешних и внутренних раздражителей, имеющие ярко выраженную субъективную окраску. С помощью эмоций определяется личностное отношение человека к окружающему миру и к самому себе. Эмоции — один из ведущих механизмов регуляции адаптивной и психической деятельности организма. Эмоциональные состояния определяют изменения в поведении организма в направлении минимизации или максимизации этих состояний. Они сопровождаются вегетативными проявлениями и изменениями деятельности эндокринной системы.

655

Эмоции возникают на этапе оценки вероятности удовлетворения или неудовлетворения возникших потребностей, а также при удовлетворении этих потребностей. Биологическое значение эмоций состоит в выполнении ими ряда функций.

•Коммуникативная функция —- передача другим индивидам и восприятие от них информации о внутреннем психическом состоянии с помощью жестов, позы, мимики, характера речи и поведения в целом.

•Отражательная (сигнальная) функция эмоций заключается в том, что они сигнализируют о полезности или вредности данного воздействия, успешности или неуспешности выполняемого действия, помогает оценить вероятность удовлетворения потребности. Приспособительная роль этого механизма заключается в немедленной реакции на внезапное воздействие внешнего раздражения, поскольку эмоциональное состояние мгновенно вызывает ярко выраженные переживания определенной окраски. Это приводит к быстрой мобилизации систем организма к осуществлению ответной реакции, характер которой зависит от того, сигналом полезного или вредного воздействия на организм служит данный раздражитель. Таким образом, воздействия, исходящие как из внешней среды, так и от самого организма, приводят к возникновению эмоциональных переживаний, дающих общую качественную характеристику воздействующему фактору, опережая его более полное, детальное восприятие.

•Переключательная функция отражает роль эмоций в выборе наиболее важной мотивации из имеющихся в данный момент.

•Подкрепляющая функция заключается в формировании положительных эмоций при удовлетворении потребностей, что служит «наградой» за правильное выполнение действий. Отрицательные эмоции также выполняют роль подкрепления при образовании различных форм условного торможения.

•Компенсаторная функция отражает способность эмоций активизировать деятельность при недостаточной выраженности потребностей: неоднократное удовлетворение тех или иных потребностей, сопровождающееся субъективно приятными эмоциональными переживаниями, приводит к тому, что в дальнейшем организм стимулируется к целенаправленной деятельности представлением о будущей положительной эмоции.

Эмоции делят на положительные и отрицательные. Положительные эмоции возникают при удовлетворении потребности и определяют такое состояние организма, которое характеризуется активными действиями животного и человека, направленными на сохранение и усиление этого состояния. Отрицательные эмоции проявляются в действиях, направленных на устранение неблагоприятного состояния организма,

6 5 6

вызванного неудовлетворением потребности или воздействиями вредоносного фактора. Положительные и отрицательные эмоции играют существенную роль в приспособительном поведении на этапе оценки его результатов.

Эмоции делят также на низшие и высшие. Низшие эмоции более элементарны, связаны с витальными потребностями животных и человека и подразделяются на два вида:

•гомеостатические, направленные на поддержание гомеостаза организма и носящие всегда отрицательный характер;

•инстинктивные, связанные с половым инстинктом, инстинктом сохранения рода и другими поведенческими реакциями.

Низшие эмоции свойственны как животным, так и человеку. Высшие эмоции возникают только у человека в связи с удовлетворением социальных и идеальных потребностей (интеллектуальных, моральных, эстетических и др.). Эти более сложные эмоции развиваются на базе сознания и оказывают контролирующее и тормозящее влияние на низшие эмоции.

Различают эмоции стенические — вызывающие активную деятельность и астенические — снижающие активность. Стенические эмоции могут быть положительными и отрицательными, астенические — отрицательными. По длительности и степени выраженности различают эмоции настроения, страсти, аффекта.

Нервный субстрат и физиологический механизм эмоций. Экспериментально было показано, что эмоции гнева и страха под влиянием таламических разрядов сопровождаются повышенным поступлением адреналина в кровь, что приводит к развитию симпатикотонии, играющей положительную роль в подготовке организма к деятельности. Эта теория получила название таламической теории эмоций. В норме положительные эмоции умеренной интенсивности связаны преимущественно с парасимпатическими реакциями, отрицательные эмоции — с симпатическими и включают в большей степени симпатико-адреналовую и в меньшей — вагоинсулиновую системы. При сильном эмоциональном возбуждении нисходящие гипоталамические влияния не ограничиваются одним из отделов автономной нервной системы.

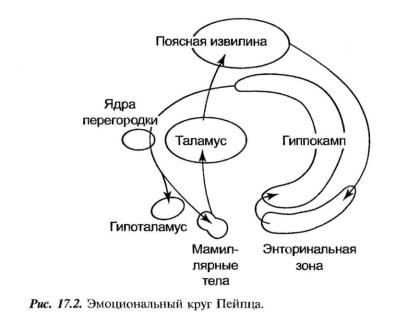

В соответствии с теорией И. Пейпца, возникновение эмоций обусловливается лимбической системой {рис. 17.2). Эмоциональные процессы возникают в гиппокампе, откуда возбуждения идут в мамиллярные тела, затем в передние ядра гипоталамуса и в поясную извилину (круг Пейпца). Эмоциональная окраска психических процессов создается распространением этих возбуждений на другие области коры. Рецептивной областью эмоциональных переживаний является

657

поясная извилина. Целостность этой цепи представляет собой механизм, организующий переживание и выражение эмоций. Эмоции возникают либо сначала в коре, откуда импульсы поступают в «круг» через гиппокамп, либо в результате возбуждения гипоталамуса, и тогда кору поясной извилины следует рассматривать как воспринимающую область для эмоциональных ощущений в результате приходящих из гипоталамуса сигналов. Лимбическую систему рассматривают как «висцеральный мозг». Считают, что именно здесь происходит интеграция воспринимаемой информации, получаемой от всех структур тела, в том числе от скелетной мускулатуры и внутренних органов, и формирование определенных эмоциональных состояний.

В настоящее время принято считать, что нервным субстратом эмоций является лимбико-гипоталамический комплекс.

Включение гипоталамуса в эту систему обусловлено тем, что множественные связи гипоталамуса с различными структурами головного мозга создают физиологическую и анатомическую основу для возникновения эмоций.

Новая кора на основе взаимодействия с другими структурами, особенно гипоталамусом, лимбической и ретикулярной системами, а также между различными областями самой новой коры, несомненно, играет важную роль в субъективной оценке эмоциональных состояний.

6 5 8

Своеобразное представление о роли «информационных» и «мо~ тивационных» структур мозга в реализации различных функций эмоций разработал П.В. Симонов.

Так, гипоталамус считают ключевой структурой в реализации подкрепляющей функции эмоций. Эта структура необходима для решения задачи максимизации положительных и минимизации отрицательных эмоциональных состояний. Непосредственным подкреплением при обучении является получение положительных или устранение эмоционально отрицательных стимулов, а не удовлетворение какой-либо потребности. Этот принцип реализуется за счет взаимодействия гипоталамуса и фронтальных (информационных и организующих движение) отделов новой коры путем сопоставления актуализированных потребностей с перспективой их удовлетворения и трансформации этого сопоставления в соответствующие эмоции. Фронтальная кора ориентирует поведение на сигналы высоковероятных событий.

Роль миндалины приобретает первостепенное значение при конкуренции потребностей, при выборе доминирующей потребности, подлежащей удовлетворению в данный момент. Иными словами, миндалина играет решающую роль в осуществлении переключающей поведение функции эмоций.

Прогнозирование вероятности удовлетворения потребности (вероятности подкрепления) реализуется «информационными» структурами мозга — гиппокампом и фронтальными отделами новой коры. Гиппокамп реагирует на сигналы маловероятных событий, что позволяет рассматривать его как ключевую структуру в реализации компенсаторной функции эмоций. Компенсаторное значение отрицательных эмоций заключается в их замещающей роли. Компенсаторная функция положительных эмоций реализуется через влияние на потребность, инициирующее поведение. В ситуации с низкой вероятностью достижения цели даже небольшой успех порождает положительную эмоцию, которая усиливает потребность.

Эмоциональные состояния являются важной формой адаптационных реакций организма и играют огромную роль в создании условий для более широкого и более совершенного приспособления животных и человека к окружающим условиям.

Представление о механизмах формирования эмоций дает потребностно-информационная теория П.В. Симонова. Согласно этой теории, эмоции возникают на этапе оценки вероятности удовлетворения потребности. Этот этап осуществляется путем сравнения информации о средствах и времени, необходимых для удовлетворения потребности, и информации о тех же параметрах, которые существуют в данный момент. Положительные эмоции возникают, когда имеющаяся информация превышает необходимую, отрицательные — при недостатке имеющейся информации.

6 5 9

Другой аспект возникновения эмоций рассматривает биологическая теория эмоций П.К. Анохина. Суть ее заключается в том, что положительные эмоции при удовлетворении какойлибо потребности возникают только в том случае, когда параметры реально полученного результата точнейшим образом совпадают с параметрами предполагаемого результата, запрограммированного в акцепторе результатов действия. В таком случае возникает реакция согласования, которая субъективно сопровождается чувством удовлетворения, положительными эмоциями. Если параметры реально полученного результата не совпадают с запрограммированными в акцепторе результатов действия, это сопровождается чувством неудовлетворения, беспокойства — отрицательными эмоциями. Несовпадение параметров действительного и запрограммированного результатов приводит к формированию ориентиро- вочно-исследовательской реакции и к организации новой комбинации эффекторных возбуждений, необходимых для возникновения нового полноценного периферического акта. Последний обеспечит получение результата с параметрами, совпадающими с запрограммированными в акцепторе результатов действиями.

Эмоции являются мощным фактором преобразования поведения, деятельности. Эмоции влияют не только на направленность, интенсивность, общую структуру деятельности, но и на выполнение отдельных ее элементов. При совпадении модели с реальностью эмоция обеспечивает оптимальную мобилизацию резервов, необходимых для выполнения деятельности, путем активизации механизмов автономной и эндокринной систем, в первую очередь гормонов и регуляторных пептидов.

В этой связи становится актуальной проблема управления эмоциональным состоянием, его выраженностью и направленностью. Показано, например, что в процессе учебной деятельности у студентов формируется психоэмоциональный стресс, негативно влияющий на состояние здоровья студентов и снижающий успешность учебы. Развитие стрессового состояния связывают с наличием ряда особенностей студенческого труда, одной из которых является длительное переживание отрицательных эмоций. Профилактика развития негативных последствий психоэмоционального стресса заключается прежде всего в формировании ситуаций, способствующих возникновению положительных эмоций. Отрицательные эмоции, как это было доказано работами академика К.В. Судакова, не могут привести к негативным последствиям, если они периодически сменяются эмоциями положительными.

Проблема управления эмоциональными состояниями в стоматологии. Имеющиеся данные свидетельствуют о наличии бо-

6 6 0

лее или менее выраженного отрицательного эмоционального состояния у стоматологических больных перед оказанием лечебных процедур. Отрицательные эмоции обостряют болевую чувствительность зубов и слизистой оболочки десны, снижают эффективность местной анестезии. У таких пациентов повышается риск возникновения неотложных состояний. Эти обстоятельства могут препятствовать качественному лечению стоматологических заболеваний, а также оказанию адекватной ортопедической помощи, что предполагает необходимость коррекции выраженности эмоциональных состояний. Установлено, что применение препаратов, обладающих противотревожным и транквилизирующим эффектами, способствует ослаблению выраженности отрицательных эмоциональных состояний и их проявлений.

17.5. Мышление

Мышление представляет собой высшую форму отражения мира, позволяет получать знания о таких объектах, свойствах и отношениях реального мира, которые не могут быть непосредственно восприняты на чувственной ступени познания. Мышление как высшая и качественно новая форма психической деятельности возникло на базе общественного развития благодаря труду.

Мышление — процесс опосредованного, обобщенного отражения действительности с ее связями, отношениями и закономерностями. С помощью мышления познается содержание, значение и смысл воспринимаемого, а также внутренние, скрытые для непосредственного познания (ощущения и чувственного восприятия) особенности предметов и явлений. С помощью мышления человек может понять не только настоящее, но будущее и прошедшее, обобщать, строить гипотезы и обеспечивать их проверку.

Мышление — процесс познавательной деятельности, при котором субъект оперирует различными видами обобщений, включая образы, понятия и категории.

17.5.1.Физиологическая сущность мышления

Сущность мышления заключается в создании ассоциаций во внутренней картине мира и выполнении некоторых когнитивных операций с символическими единицами (признака- м и — в левом полушарии, образами — в правом): они позволяют строить и достраивать меняющуюся модель мира. Способность к мыслительным операциям формируется в процессе индивидуального развития путем обучения и тренировки,

661