Normalnaya_fiziologia_V_P_Degtyarev

.pdf•адаптацию проводникового отдела;

•адаптацию центрального отдела сенсорных систем.

Впроцессе адаптации зубной протез перестает ощущаться как инородное тело. Восстанавливается эффективность жевания, нормализуется саливация, угасает рвотный рефлекс, восстанавливается нормальная речь.

Формирование согласованной деятельности всех органов, участвующих в обработке пищи, глотании и речеобразовании, при наличии зубных протезов является результатом координирующей роли высших отделов ЦНС. Благодаря пластичности нервной системы в процессе адаптации к зубным протезам происходит перестройка этих функций и формируются новые отношения между ними.

Скорость адаптации к зубным протезам зависит от индивидуальных особенностей ВНД и функционального состояния организма больных (переутомление, волнение, психическая травма). На этот процесс влияют величина и конструкция протеза, его эстетические качества, способ фиксации на челюсти, а также характер распределения жевательного давления на рецепторы слизистой оболочки и периодонта.

Г л а в а 17 ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Психика — специфическое свойство высокоорганизованной материи — головного мозга, заключающееся в отражении предметов и явлений существующего вне нас и независимо от нас материального мира. Будучи особым свойством высокоорганизованной материи, психика прошла длительный путь развития от самых элементарных форм формирования ощущений до сознания человека. Реализация психической деятельности осуществляется посредством использования ряда свойств и процессов, характерных для высокоорганизованного мозга.

17.1. Внимание

Внимание — это сосредоточенность и направленность психической деятельности на каком-то определенном объекте или событии. С помощью внимания обеспечивается отбор необходимой информации. Различают непроизвольную, произвольную и послепроизвольную формы внимания. Непроизвольное внимание — первичный врожденный процесс сосредоточения психической деятельности на объекте в связи с его особенностями как раздражителя. Произвольное внимание выражается в целенаправленной мобилизации психической активности человека, ориентируется на сознательно и преднамеренно выбранный объект внимания. Произвольное внимание свойственно человеку и возникло в процессе трудовой деятельности. Послепроизвольное внимание, формирующееся после возникновения произвольного внимания, — сосредоточение на объекте в силу его ценности для личности. Характеристиками внимания являются:

•направленность — обращенность к объектам внутреннего (мысли, чувства, воспоминания) или внешнего мира;

•концентрация (избирательность) — направленность на какую-либо характеристику объекта;

•устойчивость — способность к сохранению высокой концентрации внимания;

•переключаемость — способность быстрого перехода от одного объекта внимания к другому;

•распределение — способность направлять внимание одновременно на несколько объектов;

•объем, выражающийся в количестве объектов, которые могут быть восприняты и запечатлены человеком в относительно короткий период времени.

643

17.1.1.Нейрофизиологические механизмы внимания

Основу непроизвольного внимания составляет ориентировочный рефлекс, автоматически переключающий нервную деятельность на анализ нового стимула. По представлениям Е.Н. Соколова, при повторных раздражениях в мозге формируется и сохраняется в памяти нервная модель стимула. Она сравнивается с сигналами сенсорных систем, возникающими при действии предъявляемого раздражителя. При совпадении нервной модели и поступающей информации о характеристиках стимула в мозге формируется образ раздражителя. При несовпадении нервной модели и поступающей информации о характеристиках стимула возникает ориентировочный рефлекс. При этом отмечают развитие процессов активации коры головного мозга, а также возникновение эмоциональных состояний. Появление ориентировочного рефлекса автоматически включает произвольное внимание, которое обеспечивает дальнейшую контролируемую обработку информации о стимуле.

Различные стадии внимания — от диффузного до высококонцентрированного — коррелируют с определенными, различными по уровню состояниями бодрствования, активации и, следовательно, имеют некоторые общие для них нейрофизиологические механизмы. Избирательное внимание возможно лишь при состоянии повышенного, но не чрезмерно высокого бодрствования, которое на ЭЭГ характеризуется высокочастотными десинхронизированными низкоамплитудными колебаниями с редким появлением групп синхронизированных альфа-волн. Диффузным формам внимания соответствуют состояния расслабленного бодрствования с четко выраженным на ЭЭГ синхронизированным альфа-ритмом. Рассеянное внимание, отвлекаемость, трудность сосредоточения часто возникают в состоянии сильного возбуждения, связанного с сильными эмоциями, при этом на ЭЭГ регистрируется десинхронизированная высокочастотная низкоамплитудная электрическая активность.

Теории внимания предполагают участие механизмов отбора, фильтрации информации и настройки воспринимающих систем мозга в организации различных форм внимания. Так, согласно теории ранней селекции Д. Бродбента, на входе информации в мозг существует фильтр, осуществляющий селекцию информации в основном по физическим характеристикам сигналов. Данный вид селекции способен обеспечить лишь непроизвольное внимание.

Согласно теории поздней селекции, разработанной А. Трейсманом, отбор информации осуществляется на более поздних этапах в гак называемом логическом анализаторе.

644

По представлениям Д. Дойч, селекция осуществляется как на ранних этапах поступления информации в мозг, так и на поздних. На раннем этапе происходит отбор информации ио физическим характеристикам, а на позднем — с позиций ее важности для организма.

17.1.2. Модулирующие системы мозга

В основе активации мозга, составляющей физиологический механизм разных форм внимания, лежит работа модулирующей системы мозга. Она регулирует цикл сон — бодрствование, стадии и фазы сна, процессы внимания. В состав модулирующей системы входят структуры разных уровней ЦНС:

•неспецифическая генерализующая система, представленная ретикулярной формацией среднего мозга; вызывает генерализованную по всей коре реакцию активации;

•стволово-таламокортикальная система, представленная неспецифическими ядрами таламуса; вызывает локальную реакцию активации в проекционной зоне той сенсорной системы, для которой модальность сенсорного стимула была адекватной;

•базальная холинергическая система, представленная структурами базальной части переднего мозга (активирующее — ядро Майнерта; тормозящие — ядро диагонального пучка и магноцеллюлярное преоптическое); создает в коре картину локусов активации, необходимую для выполнения определенной деятельности;

• каудоталамокорти калы гая система, представленная стриопаллидарным комплексом; вызывает мобилизацию участков коры мозга, активность которых отвечает требованиям реализации мотивации или определенного целенаправленного поведения.

Ассоциативные зоны коры являются центральным звеном в системе механизмов, регулирующих селективный отбор информации, избирательные формы восприятия, внимания и сознания.

С работой кортикоретикулярных механизмов связывают в основном процессы произвольного внимания, которому в отличие от непроизвольного предшествует подготовительная установка, способствующая концентрации внимания. Оно представляет собой подготовительное состояние для специфической деятельности. Непроизвольное внимание может осуществляться на подкорковом уровне. Произвольное внимание возникает при действии выработавшихся в процессе обучения условных стимулов и требует участия корково-рети-

645

кулярных механизмов. Выделяют особую форму произвольного внимания — интеллектуальное внимание, объектом которого являются мысли и воспоминания. Ведущая роль в осуществлении этого высшего вида внимания принадлежит фронтальным кортикофугальным влияниям на различные области и центры мозга.

Физиологические механизмы, регулирующие разные формы внимания, функционируют как колебательная система, работающая по принципу градуальных изменений. В избирательном сенсорном внимании, а также в интеллектуальном внимании особое значение придается корковым фронтальным областям, по-видимому, обеспечивающим и речевую регуляцию внимания.

17.2. Память

Память — одно из основных свойств ЦНС, выражающееся в способности на короткое или длительное время сохранять и воспроизводить информацию (отпечатки, следы) о событиях внешнего мира и реакциях организма. Память как единый процесс складывается из взаимосвязанных этапов: запоминания, хранения, воспроизведения и забывания информации. Память — обязательный компонент психической деятельности, являющийся основой формирования поведения, обучения, мышления и становления личности человека.

17.2.1.Виды памяти

По условиям возникновения различают память наследуемую (генетическую) и ненаследуемую (индивидуальную).

•Генетическая память — это записанная на молекулах ДНК и в хромосомах в виде генного кода информация о строении и функционировании конкретного организма по определенной программе.

•Индивидуальная память связана с хранением и воспроизведением следов индивидуального опыта. По формам проявления различают иммунную и нервную разновидности памяти. Иммунная память проявляется в способности организма усиливать защитные реакции при повторном воздействии генетически инородных тел. Иммунная память содержит как врожденный, так и приобретенный компоненты. Нервная память обеспечивается механизмами деятельности ЦНС.

Внервной памяти также выделяют врожденный и приобретенный компоненты. В частности, такие проявления приспособительной деятельности организма, как безусловные рефлексы, инстинкты, базируются на механизмах генетической

646

памяти. Способность к совершенствованию врожденных приспособительных реакций в результате приобретения опыта — результат функционирования приобретенного компонента памяти.

Кроме того, существуют неосознаваемая и осознаваемая формы памяти.

• Неосознаваемая (бессознательная) память представляет собой информацию, хранящуюся в мозге, которая не может быть в обычных условиях извлечена в виде словесно оформленного тезиса. Эта информация активно используется мозгом в процессах бессознательной деятельности: ориентации на местности, при формировании сновидений, может лежать в основе творческих находок, озарений — инсайта.

Осознаваемая (сознательная) память — хранящаяся в мозге информация, которая может быть извлечена в виде словесного тезиса или осознаваемого поведенческого акта.

Выделяют следующие виды осознаваемой памяти:

•образная, которая воспроизводит образ жизненно важного объекта и является следствием работы сенсорных систем, что позволяет говорить о памяти зрительной, слуховой, обонятельной и др.;

•моторная (двигательная) — лежит в основе формирования всех двигательных навыков;

•словесно-логическая — обусловлена развитием речи и свойственна только человеку; связана с запоминанием, узнаванием и воспроизведением понятий, умозаключений, мыслей;

•эмоциональная — хранит и воспроизводит следы ситуаций, в которых возникли те или иные эмоциональные состояния.

По функциональному значению принято различать процедурную и декларативную формы памяти.

•Процедурная память хранит информацию о том, как нужно действовать. Она основана на ультраструктурных и биохимических изменениях в тех нервных цепях, которые непосредственно вовлекаются в реализацию каких-то действий. По своему характеру является неосознаваемой.

•Декларативная память — знание о происходящих вокруг индивида событиях; память на лица, места событий, предметы. Декларативная память носит осознаваемый характер. Эта форма памяти образуется быстрее и сохраняется значительно дольше по сравнению с процедурной формой памяти.

По времени сохранения информации различают: непосредственный отпечаток сенсорной информации (сенсорная память), кратковременную и долговременную память.

• Непосредственный отпечаток обеспечивает удержание следов в сенсорной памяти не более 500 мс. Сенсорная па-

6 4 7

мять человека не зависит от его воли и не может быть подвергнута сознательному контролю. Этот вид памяти зависит от функционального состояния организма и обладает индивидуальными особенностями. Время сохранения образа внешнего мира неодинаково для различных органов чувств. Наиболее длительно сохраняются зрительные образы. Непосредственный отпечаток сенсорной информации невоспроизводим. Он является начальным этапом переработки поступивших сигналов. Количество информации, содержащейся в образе, «отпечатке», избыточно. В дальнейшем высший аппарат анализа информации определяет, вычленяет и интегрирует лишь существенную ее часть. Биологическое значение сенсорной памяти состоит в том, что она создает возможность реализации следующих механизмов памяти.

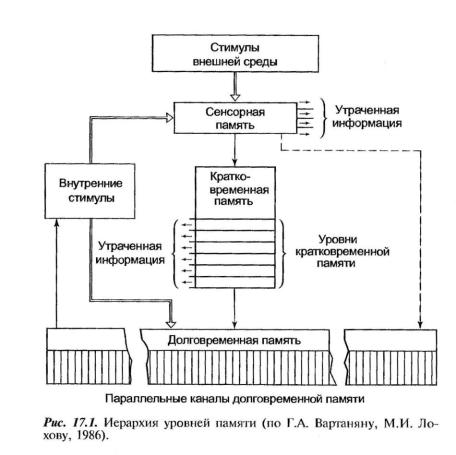

• Кратковременная память формируется на базе непосредственного отпечатка сенсорной информации (рис. 17.1), обеспечивает удержание ограниченной части поступающих

6 4 8

сигналов из внешней среды, позволяет воспроизводить ка- кую-то часть предъявляемого материала и тем самым некоторое время использовать определенное количество информации.

• Долговременная память обеспечивает сохранение информации неограниченное время. В системе долговременной памяти, объем которой практически не ограничен, сохраняется огромное количество информации без ее искажения. Информация при необходимости может легко воспроизводиться.

17.2.2.Процессы памяти

Память начинается с процессов запечатления (запоминания) информации.

•Запоминание той или иной информации может происходить непроизвольно, без специальной ориентации на запоминание. Например, так фиксируется в мозге сюжет особо интересного события, фильма или книги. Произвольное запоминание связано со специальной постановкой цели на запоминание и использованием специальных приемов, например завязывания узелков «на память», заучивание иностранных слов по ассоциации их звучания со сходными по значению словами родного языка. Произвольное запоминание происходит продуктивно при наличии понимания и осмысливания материала, концентрации внимания и сосредоточенности. Произвольное запоминание оказывается более эффективным. Избыток зафиксированной информации не способствует успешной переработке и ее дальнейшему использованию. Для каждого индивида существует оптимальный объем информации, который может быть успешно переработан и освоен. Стимулы, имеющие большое биологическое и социальное значение, фиксируются значительно эффективнее независимо от их физической силы.

•Хранение следов является центральным звеном в системе памяти. В процессе накопления и хранения приобретенной информации в ЦНС происходит ее сложная переработка. Неоднократное повторение идентичных или подобных воздействий запечатлевается в памяти не по принципу простого наложения и закрепления, а путем упорядочения и обогащения.

•Воспроизведение заключается в извлечении (считывании) информации из систем или блоков памяти. Воспроизведение, как и запоминание, может быть произвольным и непроизвольным. Непроизвольное воспроизведение происходит непреднамеренно и может иметь навязчивый характер. Произвольное воспроизведение, заключающееся в воспроизведении из долговременной памяти ранее приобретенной информации, имеет избирательный характер и представляет собой активный

649

процесс, требующий включения внимания, а иногда и значительных умственных усилий. Воспроизведение может осуществляться непосредственно и отсроченно. Непосредственно информация воспроизводится сразу же после заучивания. Отсроченно информация воспроизводится спустя некоторое время. При отсроченном воспроизведении иногда наблюдают феномен реминисценции — более полное и точное воспроизведение зафиксированного материала, чем при непосредственном воспроизведении сразу после заучивания. Воспроизведение складывается из двух процессов: во-первых, поиска, когда происходит сканирование долговременной памяти; во-вторых, принятия решения (эквивалентного узнаванию) о соответствии найденной информации поставленной задаче. Существует и воспроизведение без поиска — узнавание.

• Под забыванием понимают невозможность воспроизведения, неиспользование и неприменение в практической деятельности приобретенной информации. Причиной забывания могут стать разные факторы, связанные как с самим материалом, так и с отрицательным влиянием других раздражителей. В последнем случае различают ретроактивное торможение (интерференцию) — действие раздражителей сразу вслед за заучиванием и проактивное торможение (интерференция) — действие раздражителей непосредственно перед заучиванием. Процесс забывания зависит от биологической значимости воспринимаемой информации, вида и характера памяти, особенностей эмоционального состояния человека. Ряд событий могут неосознанно вытесняться человеком, например, при негативном их характере. В других случаях человек намеренно старается забыть определенные события, что далеко не всегда удается сделать. Процесс забывания в целом для человека имеет позитивный характер, так как без отбора информации и ее забывания мозг был бы затоплен потоками непрерывно поступающей и извлекаемой из хранилищ информации, что неизбежно вызвало бы сбой в реализации основных функций мозга.

17.2.3. Физиологические механизмы кратковременной памяти

Вид памяти на только что происшедшие события обеспечивает выполнение текущих поведенческих и мыслительных актов. Кратковременная память способствует удержанию информации в мозге на срок до 30 мин. Через стадию кратковременной памяти проходит вся информация, фиксируемая в аппаратах долговременной памяти. Существуют несколько теорий, рассматривающих физиологические механизмы кратковременной памяти.

650

•Электротоническая теория памяти основана на том, что кратковременная память может быть объяснена специфическими явлениями, развивающимися при прохождении нервных импульсов через синапсы и развитии в них электротонических потенциалов, которые регистрируются в течение нескольких минут и даже часов и способны облегчить прохождение импульсов через строго определенные синапсы. Сильное раздражение нейронов любого уровня ЦНС часто приводит к явлению посттетанической потенциации, которая выражается в нарастании возбудимости Нейронов и развитии длительной импульсной активности после прекращения раздражения, что может быть источником циркуляции возбуждений в нейронной ловушке.

•Теория реверберации импульсов по замкнутой системе нейронов опирается на морфологические и физиологические данные, свидетельствующие о существовании замкнутых цепей нейронов. Наличие замкнутых кругов циркуляции возбуждений установлено внутри коры головного мозга, а также между корой и таламусом и между корой и гиппокампом, в структурах лимбической системы.

Согласно этой теории, субстратом, хранящим поступающую информацию, является так называемая нейронная ловушка, образующаяся из цепи нейронов, что обеспечивает длительную циркуляцию возбуждения по таким кольцевым связям. Если импульсация, подобная той, которая сформировала реверберационную цепочку, будет повторно поступать к тому же нейрону, то возникает закрепление следов этих процессов

впамяти. Отсутствие повторной импульсации или приход тормозного импульса к одному из нейронов цепочки реверберации приводит к прекращению реверберации, забыванию. Увеличению длительности реверберации возбуждений способствует неоднократное повторение воспринимаемой информации, ее осмысливание, наличие связи с уже хранящейся в аппаратах памяти, наличие установки на длительное запоминание, выраженности мотивации деятельности, в рамках которой формируется процесс запоминания.

17.2.4.Физиологические механизмы

долговременной памяти

Этот вид памяти не может базироваться только на циркуляции импульсов или изменениях электрофизиологических характеристик отдельных нейронов. При различных воздействиях на организм (гипоксия, наркоз, охлаждение, сон) могут разрушаться кольцевые реверберационные связи и снижаться возбудимость нейронов. При этом огромное количество информации сохраняется в долговременной памяти в неизменном виде.

6 5 1