Пищевая Биохимия / Рогожин В.В., Рогожина Т.В. Биохимия сельскохозяйственной продукции

.pdf

17.6. Кормовые травы

CH=CH–CH2OH |

|

CH=CH–CH2OH |

CH=CH–CH2OH |

OCH3 |

CH3O |

OCH3 |

|

OH |

|

OH |

OH |

Конифериловый спирт |

n-Оксикоричный спирт |

Синаповый спирт |

|

Кормовые травы очень бедны липидами. В вегетативной части растений липидов от 1,5 до 5 % сухой массы. Высокое содержание липидов определяется в листьях и соцветиях растений. В составе липидов 75…80% составляют ненасыщенные жирные кислоты (линолевая и линоленовая) (табл. 17.11). Эти жирные кислоты не синтезируются в организме животных и поэтому крайне важны для нормального его функционирования.

Та б л и ц а 1 7 . 1 1

Количество жирных кислот (%) в составе липидов кормовых трав

Вид растения |

Пальми- |

Стеари- |

Олеиновая |

Линолевая |

Линоле- |

|

тиновая |

новая |

новая |

||||

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Клевер белый |

6,5 |

0,5 |

6,6 |

18,5 |

60,7 |

|

Райграс пастбищный |

11,9 |

1,0 |

2,2 |

14,6 |

68,2 |

|

Ежа сборная |

11,2 |

2,6 |

0 |

76,5 |

5,1 |

|

|

|

|

|

|

|

Кроме того, в кормовых травах содержатся органические кислоты в количестве 1…10% сухой массы. Больше всего в растениях синтезируются яблочная и лимонная кислоты, количество которых соответственно равно 0,8…1,3 и 0,3…0,5% сухой массы. Другие кислоты накапливаются в тканях растений в незначительных количествах. Органические кислоты распределены в кормовых растениях неравномерно (табл. 17.12). Самое высокое их содержание отмечается в листьях и стеблях растений.

Та б л и ц а 1 7 . 1 2

Содержание органических кислот (%) в различных частях люцерны

|

|

Органические кислоты |

|

|

||

Часть растения |

|

|

|

|

Всего кислот |

|

Яблочная |

Лимонная |

Малоновая |

Хинная |

|||

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

Листья |

3,6…7,2 |

0,9…2,2 |

1,6…3,2 |

0,3…1,0 |

10,3…10,8 |

|

Стебель |

2,2…3,8 |

0,5…0,8 |

1,0…1,4 |

0,2…1,7 |

4,5…8,5 |

|

Целое растение |

2,6…6,3 |

0,8…1,3 |

1,5…2,0 |

0,4…1,2 |

5,8…9,8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

343

Глава 17. Биохимия растительных продуктов

17.6.2.Изменение содержания белков, углеводов, липидов, органических кислот, витаминов

иминеральных веществ в вегетативной массе бобовых и злаковых трав в процессе их роста

иразвития

Рост и развитие растений проявляются в интегрировании всех физио- лого-биохимических процессов, обусловливающих взаимодействие растительного организма со средой. При этом рост растений сопровождается новообразованием цитоплазмы и клеточных структур, что приводит к увеличению числа и размеров клеток, тканей, органов и всего организма. Развитие сопровождается качественными изменениями в структуре и функциях растений и его отдельных частей. Причем процессы роста и развития тесно взаимосвязаны и запрограммированы, информация об их реализации заложена в структуре нуклеиновых кислот.

Рост и развитие растений начинается с прорастания семян, для которых необходимы влага, определенная температура и наличие кислорода. В процессе роста растительный организм поглощает воду, накапливает макро- и микроэлементы и аккумулирует энергию.

Состав биогенных соединений кормовых растений в процессе вегетации может очень сильно изменяться. Активный рост растений сопровождается возрастанием дыхания, повышением активности анаболических ферментативных систем. В этот период происходит активное деление клеток, что обусловливает повышенный расход АТФ. Последний используется в процессе синтеза белков, инициирует протекание анаболических и катаболических процессов в клетках растений. Рост и развитие растений сопровождается увеличением его вегетативной массы.

В клетках растений протекают ферментативные реакции, которые являются составной частью метаболических процессов, обеспечивающих синтез необходимых для их жизнедеятельности биогенных молекул. Процессы синтеза нуклеиновых кислот, белков, липидов и других молекул обусловливают протекание процессов деления клеток. В результате растение растет и развивается. Причем процессы роста и развития находятся во взаимной зависимости и являются условием последовательного формирования как вегетативных, так и генеративных органов растения. При этом их рост сопровождается увеличением размеров, объема, массы организма и новообразованием элементов его структуры. Эти изменения в параметрах растений возможны при активном делении клеток, в которых происходит синтез нуклеиновых кислот, а также соответствующих белков, в том числе и ферментов, участвующих в репликации.

Возрастание числа и размеров клеток обусловливает увеличение протяженности мембран, основу которых составляют липиды. В состав

344

17.6. Кормовые травы

мембран растений входят жирные кислоты, фосфо- и гликолипиды, стерины и др.

Существенное влияние на формирование листьев и стебля растения оказывают биохимические процессы, обусловливающие баланс углеводов, среди которых приоритетное значение имеют процессы синтеза клетчатки и лигнина, определяющие механическую прочность надземных вегетативных частей растения.

В более поздние фазы развития растений происходит формирование генеративных органов, поэтому часть синтезированных соединений расходуется на их образование. При этом в вегетативных органах растений наблюдается снижение содержания азотистых и минеральных веществ, но увеличение количества клетчатки и лигнина.

По мере роста стеблей у них быстрее накапливается клетчатка, а в период налива синтезированные в листьях углеводы начинают поступать

вформирующиеся семена. Кроме углеводов, в семена транспортируются органические кислоты, витамины, макро- и микроэлементы. При этом витамины и микроэлементы служат составными частями ферментов и других функциональных белков. Низкомолекулярные углеводы и органические кислоты используются в метаболических процессах формирующихся семян. При этом органические кислоты, которые являются метаболитами дыхания, могут быть использованы в процессах синтеза аминокислот и других соединений формирующихся семян. Поэтому возрастание доли полезного продукта в урожае может быть достигнуто за счет изменения направления оттока ассимилятов из листьев в отдельные органы, обеспечивая их рост.

Кроме того, если на начальных стадиях роста растений в тканях накапливаются легкоусвояемые фракции углеводов (сахароза, крахмал), то после цветения повышается количество гемицеллюлоз и фруктозанов. Метаболизм углеводов в этот период зависит от обеспеченности растений азотом, фосфорными и калийными удобрениями, которые способствуют возрастанию активности процессов синтеза клетчатки и лигнина. Обилие азота вызывает бурный рост листьев, обусловливая увеличение вегетативной массы растения. Содержание зольных элементов в процессе вегетации растений понижается в 1,5…2,0 раза, в особенности калия и фосфора. В процессе вегетации понижается и содержание в растениях витаминов.

Синтез органических соединений, необходимых для роста и развития растений, происходит в процессе фотосинтеза. Причем темпы роста и развития определяют интенсивность использования продуктов фотосинтеза, оказывая влияние на скорость этого процесса. Накопление

вхлоропластах продуктов фотосинтеза может приводить к торможению работы ферментов. Так, накопление фруктозодифосфата тормозит работу рибулозодифосфаткарбоксилазы, а яблочная кислота — фосфоенолпируваткарбоксилазы. Растения в процессе фотосинтеза накапливают крах-

345

Глава 17. Биохимия растительных продуктов

мал, который откладывается в хлоропластах. Количество крахмала может составлять от 20 до 52 % сухой массы хлоропластов. Избыток крахмала может ингибировать активность рибулозодифосфаткарбоксилазы.

Таким образом, при накоплении ассимилятов процесс фотосинтеза тормозится, тогда как их отток и метаболизация зависят от ростовой функции растений. Следовательно, между фотосинтезом и ростовыми процессами существует не только прямая, но и обратная связь. В регулировании этих процессов принимают участие фитогормоны. При этом фитогормоны способны воздействовать на фотосинтез как путем ускорения роста растений, так и непосредственно активируя реакции фотосинтеза.

Вхлоропластах растений присутствуют пигменты желтого, оранжевого

икрасного цвета, называемые каротиноидами. Они участвуют в процессе фотосинтеза и обеспечивают защиту молекул хлорофиллов от необратимого фотоокисления. Основными каротиноидами пластид растений являются каротины, лютеины, виолаксантин и неоксантин. Синтез каротиноидов начинается с ацетил-КоА через мевалоновую кислоту, геранилгеранилпирофосфат до ликопина, который является предшественником всех каротиноидов. Синтез каротиноидов происходит в темноте, но ускоряется при действии света. Накопление каротиноидов происходит в период высокой фотосинтетической активности хлоропластов и коррелирует с содержанием хлорофиллов.

Процессы роста и развития растений находятся под контролем сложной регуляторной системы, в составе которой фитогормоны, витамины

имикроэлементы; присутствие их усиливает рост клеток. Необходимость микроэлементов обусловлено тем, что в этот период возрастает потребность в повышении фотосинтетической активности хлоропластов. Последние содержат хлорофилл, в составе которого присутствует магний.

Значение фосфора определяется тем, что он входит в состав нуклеиновых кислот, нуклеотидов, фосфолипидов, витаминов и других биогенных соединений. Многие витамины входят в состав коферментов, участвуя в каталитическом действии ферментов, ускоряющих протекание процессов фотосинтеза, окислительного фосфорилирования и других. Фосфор является составной частью многих молекул, участвующих в энергетических процессах.

Ионы K+ в клетках растений присутствуют в свободной форме. Калий активирует работу ферментативных систем. Так, в присутствии калия возрастает активность гексокиназы, а также ферментов, участвующих в образовании АТФ. Кроме того, калий участвует в регуляции осмотического потенциала клетки, а также регулирует работу устьиц. При недостатке калия замедляется транспорт сахарозы по флоэме, нарушаются процессы деления и растяжения клеток, развитие сосудистых тканей, уменьшается толщина клеточной стенки эпидермиса. При дефиците калия снижается

346

17.6. Кормовые травы

продуктивность фотосинтеза за счет уменьшения оттока ассимилятов из листьев. Все эти нарушения в целом могут способствовать снижению вегетативной массы растений.

17.6.3.Влияние природно-климатических условий, орошения и режима питания растений на формирование химического состава кормовых трав

На состав биогенных соединений кормовых растений могут оказывать влияние климатические условия их произрастания. Так, установлено, что кормовые травы южных районов имеют более высокую питательную ценность, чем растения, выращенные на севере. При выращивании бобовых на кислых почвах у них резко снижается содержание белкового азота

иувеличивается доля небелкового азота и клетчатки. При использовании методов орошения в кормовых травах снижается содержание сырого протеина, увеличивается количество моно- и олигосахаридов и клетчатки.

Повышение температуры среды благоприятно влияет на рост растений

иобусловливает накопление белков. Повышение содержания углеводов в тканях растений, выращенных при низкой температуре, обусловлено тем, что температура в большей степени оказывает влияние на процессы дыхания, чем на фотосинтез, и в результате северные растения больше накапливают ассимилятов.

На качество кормовых растений сильное влияние оказывает внесение в почву удобрений, особенно азотных, которые способствуют накоплению белков в тканях растений. Этот эффект наиболее сильно проявляется у злаковых растений, в вегетативных тканях которых содержание белков может увеличиваться в 1,5…2,0 раза. Однако клетчатки в растительных тканях при использовании азотных удобрений становится меньше. Кроме того, азотные удобрения оказывают влияние на фракционный состав белков, способствуют увеличению содержания альбуминов и глобулинов, а также повышают урожайность кормовых трав.

Синергетический эффект проявляется при совместном применении удобрений и орошения. При этом отмечается возрастание урожайности

ивегетативной массы кормовых трав. Кроме того, азотные удобрения способствуют увеличению содержания каротина в кормовых растениях в 1,5 раза. Особенно это заметно бывает у злаковых, которые в норме очень мало содержат каротина.

Фосфатные и калийные удобрения также стимулируют рост и развитие растений, но эффект от их использования несколько меньше, чем при использовании азотных.

347

Глава 17. Биохимия растительных продуктов

17.7. ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

К овощным культурам относят гетерогенную группу растений, накапливающих в процессе созревания различные биогенные соединения, необходимые для питания человека и животных. В состав овощных культур входят растения из различных семейств: тыквенные (тыква, огурец, кабачок, патиссон, чайот), пасленовые (томат, перец, баклажан), капустные (капуста, редька, редис, репа, кресс-салат), луковые (лук, чеснок), зонтичные (морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, укроп). Ценность овощных культур определяется содержанием различных биогенных соединений (углеводы, белки, витамины, эфирные масла, минеральные вещества и др.).

17.7.1. Химический состав овощей

У большинства овощных культур содержание воды может составлять 80…95%. Количество углеводов сильно варьируется и может быть у капусты 3,6…6,8 %, томата — 2,8…4,2, перца — 6,4…9,0, баклажан — 3,6…5,5, огурца — 1,8…3,0, лука — 4…12, чеснока — 12…31 % сырой массы.

Моносахариды овощных культур в основном представлены глюкозой, фруктозой, галактозой и маннозой, а олигосахариды — сахарозой. Меньше всего моно- и олигосахаридов в огурцах. В капусте белокочанной

иперце сладком содержится глюкозы 2,5 %, фруктозы — 1,0, сахарозы — 0,4 %. Больше всего сахарозы накапливает лук — до 9,0 % сырой массы.

Следует отметить, что содержание углеводов в овощных культурах очень сильно зависит от вида, сорта, условий и места произрастания растений. Поэтому высокое содержание углеводов, особенно сахарозы, улучшает вкусовые качества большинства овощей. Кроме того, количество углеводов имеет значение для промышленной переработки овощных культур. Так, при квашении капусты в продукции протекает процесс молочнокислого брожения, в результате которого основные моносахариды окисляются до молочной кислоты и накопление этой кислоты зависит от количества моносахаридов в капусте. Молочная кислота в квашенной капусте выполняет роль консерванта, обеспечивая длительную сохранность продукта

иего качество.

Кроме моно- и олигосахаридов, в овощах присутствует клетчатка, гемицеллюлоза, пектиновые вещества. При этом содержание их сильно различается и зависит от вида и сорта культуры. Так, количество целлюлозы в томатах составляет 0,2 %, в капусте белокочанной — 0,8, в салате и шпинате — 1,0, в капусте цветной — 1,2, в луке — 1,5 % сырой массы. Возрастание содержания клетчатки в овощных культурах обычно сопровождается снижением качества продукта, понижением его усвояемости

348

17.7. Овощные культуры

ворганизме. Такие изменения обычно наблюдаются при старении растений и плохом азотном питании.

Крахмала в овощных культурах накапливается очень мало. Так, в плодах томата количество крахмала может быть 0,1…0,2 %, в луке — следы,

вогурце — нет, в листьях капусты — 0,4…0,5 %, в кочерыге капусты — 0,6…0,7%. В листьях салата, зеленого лука, петрушки, укропа содержание крахмала может составлять всего 1…2 %.

Пектиновые вещества в основном содержатся в плодах томатов, где их может быть до 0,1…0,2 %. Такое же количество пектиновых веществ обнаружено и в плодах сладкого перца. В капусте на долю пектиновых веществ приходится 0,3…2,0 % сырой массы.

Белки очень важны для функционирования клеток живых организмов. Однако в овощных культурах их содержание очень мало. Так, в салате количество белка может составлять 2,0%, в капусте цветной — 1,7…3,3,

вкапусте брюссельской — 6,1...6,4, в чесноке — 6,8…8,2% сырой массы. Белки овощей содержат все незаменимые аминокислоты и поэтому могут быть использованы при производстве кормов. Для этих целей особо важное значение имеют капуста цветная и капуста брюссельская, белки которых

восновном представлены альбуминами и глобулинами.

Состав органических кислот в овощах очень разнообразен. Так, в плодах томатов преобладают лимонная и яблочная кислоты, а также щавелевая и винная. В капусте органические кислоты составляют 0,05…0,2 %, среди которых лимонная, щавелевая, яблочная и уксусная кислоты. В листьях и луковицах лука столового содержится 0,15…0,3 % органических кислот, среди которых преобладают яблочная и янтарная. В ревене количество щавелевой кислоты достигает 0,5 %.

Очень бедны овощные культуры липидами, содержание которых может быть только около 1,0%. Однако значительное количество липидов содержится в семенах овощных культур. Так, в семенах тыквы количество липидов составляет 45…58%, патиссонов — 37…49, кабачков — 45…57%. При этом в составе масел семян содержится олеиновой кислоты 24…41,

алинолевой — 33…46%.

Втканях большинства овощей очень мало зольных элементов. Их количество может составлять около 0,4…0,8% сырой массы. Только листья петрушки, шпината, укропа могут накапливать до 2…4% зольных элементов.

Овощные культуры являются богатыми источниками витаминов. Так, капуста белокочанная содержит аскорбиновой кислоты 20…60 мг%, томат — 20…30, огурец — 2…10, чеснок — 10…30, баклажан — 2…10, перец сладкий — 100…400, хрен — 150…250, лук зеленый — 40…60, укроп — 150…200, петрушка — 100…200, шпинат — 40…60, щавель 50…70 мг%. В луковице лука-порея содержится аскорбиновой кислоты 80 мг%, каротина — 0,7, витамина Е — 3,2, В1 — 0,1, В2 — 0,06, РР — 0,5 мг%. По уменьшению

349

Глава 17. Биохимия растительных продуктов

содержания каротина овощные культуры можно расположить в следующем порядке: петрушка — 8…12 мг%, укроп и щавель — 8…10, шпинат и лук зеленый — 4…6, томат — 2…4, перец сладкий — 1,5…3,0, огурец — 0,1… 0,3 мг%. В капусте определяется высокое содержание витамина U (метилметионина).

Фолиевая кислота обнаруживается в овощах в следующем количестве: капуста белокочанная — 1,5 мкг/г, морковь — 1,5, лук репчатый — 0,4, лук зеленый — 1,6, томаты — 0,9, укроп — 4,4, петрушка — 5,2, салат — 1,5, огурцы — 0,7 мкг/г.

Вкус и запах многих овощей зависит от наличия эфирных масел и других ароматических веществ. Содержание эфирных масел в овощах зависит от их вида. Так, в луке количество эфирных масел может быть 10…35 мг%, чесноке — до 100, перцах — 10…25, редьке — 10…50, хрене — 50…20 мг% сырой массы. Эфирные масла в основном летучие жидкости с резким запахом. В состав эфирного масла чеснока входит лактон аллицин, который относится к сильнейшим фитонцидам.

O

CH2=CH–CH2–S–S–CH2–CH=CH2

Аллицин

В корнях репы содержится глюконастурцин, состоящий из остатков глюкозы и фенилэтилового спирта.

CH2OH

OO–CH2–CH2–

OH

HO

OH

Глюконастурцин

В состав эфирного масла редьки входит метилмеркаптан СН3SH и синальбин.

CH2OH

O

O |

CH2NCS |

OH

HO

OH

Синальбин

350

17.7. Овощные культуры

Горький вкус перца, вызывающий жжение, обусловлен наличием в нем капсаицина.

HO |

CH2NHCO(CH2)4CH=CHCH(CH3)2 |

OCH3

Капсаицин

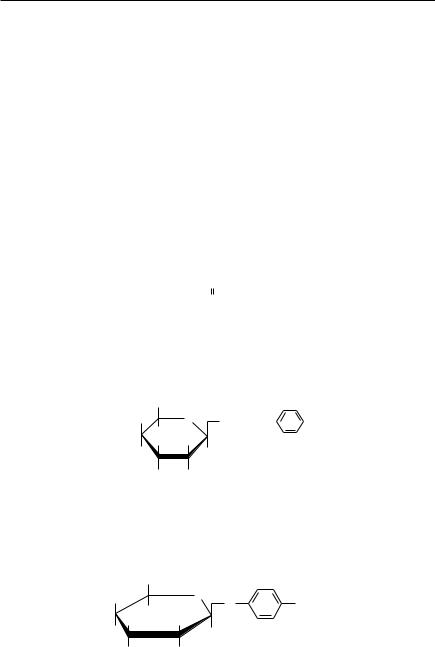

Эфирное масло из плодов сельдерея содержит лимонена — 70…80 %, L-селинена — 12…13, спиртов и эфиров — 5 %.

CH3

CH2 CH3

Лимонен

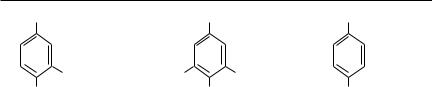

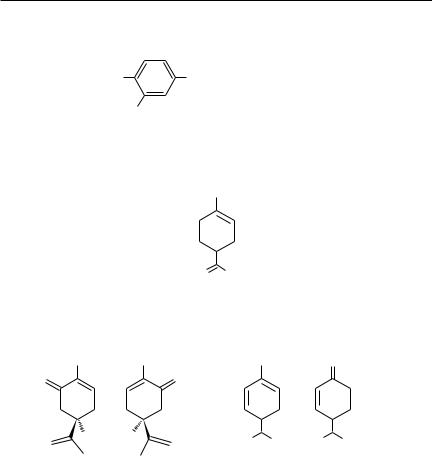

В состав эфирного масла из семян укропа входят карвон — 50 %, фелландрен — 20…30, лимонен — 15…20 %.

|

|

|

CH3 |

|

CH2 |

O |

|

O |

|

|

|

(R) |

|

(S) |

|

|

|

H |

H |

H3C |

CH3 |

H3C |

CH3 |

|

|

||||

R- и S-Карвон |

|

α- и β-Фелландрен |

|||

17.7.2.Особенности строения овощей и распределение в них основных химических веществ

Овощи представляют собой гетерогенную группу растений, у которых пищевую и технологическую ценность в основном имеет надземная или подземная части. Последняя представляет собой мясистое утолщение корня растения, обычно с частью стебля, называемое корнеплодом. К корнеплодам относятся следующие растения: редис, репа, свекла, морковь, петрушка, сельдерей, редька и др. В надземной части некоторых овощей питательную ценность имеют листья и плоды. Последние представляют собой образования, возникающие из завязи покрытосеменных

351

Глава 17. Биохимия растительных продуктов

растений после оплодотворения яйцеклетки и служащие для защиты и распространения содержащихся в нем семян.

Как правило, все плоды овощей покрывает эпидермис. Он является первичной тканью и состоит из одного слоя клеток. Клетки эпидермиса всегда живые, стенки целлюлозные, причем внешняя оболочка обычно намного толще внутренней. Вследствие этого эпидермальные клетки растягиваются под давлением растущих нижележащих тканей.

В овощах особое значение имеет запасающая ткань, состоящая из паренхимных клеток, в которых накапливаются вещества, составляющие их питательную ценность. Клетки запасающей паренхимы имеют только первичные целлюлозные оболочки. Поэтому ткань овощей разрастается за счет увеличения массы паренхиматических клеток. Однако паренхимные ткани овощей из-за высокого содержания биогенных соединений могут быть привлекательным субстратом для паразитов.

Количество эфирных масел в различных частях сельдерея следующее: в плодах — 2,5…3,0 %, листьях — 0,1, в корнях — 0,01 % сырой массы.

Питательную ценность имеют листья шпината, содержащие воды 90,1%, белков — 3,2, углеводов — 3,2, целлюлозы — 1,0%. Особенно много в листьях шпината щавелевой кислоты, содержание которой в 8 раз больше, чем в спелых плодах томатов. Кроме того, корни молодых растений шпината можно использовать в пищу, т. к. в них много минеральных солей и микроэлементов.

Вплодах огурцов содержится воды 95…96 %, белков — 0,6, моносахаридов — 1,8, олигосахаридов — 0,47, целлюлозы — 0,4 %. В составе элементов плодов присутствует калий в количестве 191 мг%, кальций — 26,2, фосфор — 21,8 мг%. Витаминов и целлюлозы больше в кожуре плодов огурцов. В мякоти огурцов больше белков, моно- и олигосахаридов, минеральных солей и микроэлементов.

Для пищевых нужд используются плоды томатов, которые имеют гладкую, плотную кожицу и плотную мякоть с небольшими семенными камерами внутри. Плоды томата содержат воды 93,9%, белков — 1,0, углеводов — 3,7, целлюлозы — 0,7%, а также калия 180 мг%, фосфора — 185 мг%. Кроме того, витамина С — 23,0 мг%, каротина — 0,61, витамина Е — 0,85, витамина K — 0,63, витамина РР — 0,56 мг%.

Питательную ценность имеют листья кочана капусты, которые богаты каротином. Причем каротин преимущественно накапливается на внешних листьях. Внутренние листья капусты и кочерыжка больше всего содержат воды — до 94 %, целлюлозы — 0,8, белков — 1,4, углеводов — 4,0, зольных элементов — 0,6 %, а витамина С — до 40 мг%.

Встадии технической спелости плоды баклажан содержат воды 91,8%, углеводов — 4,0, белков — 1,4, целлюлозы — 0,7, липидов — 0,2, зольных элементов — 0,5 %. Мякоть баклажана содержит калия 180 мг%, фосфо-

352