Методы / МУ к выполнению лабораторных работ

.pdfждения и вращающего момента первичного двигателя (без записи характеристик).

При отключении первичного двигателя ПН от сети рубильником P1 ,

синхронная машина автоматически переходит в двигательный режим. Нагрузка синхронного двигателя осуществляется регулированием резистора RH , вклю-

ченного с помощью переключателя П1 (положение 2) в цепь якоря машины постоянного тока ПН, работающей теперь в генераторном режиме.

Для остановки синхронного двигателя следует выключить рубильник P2 .

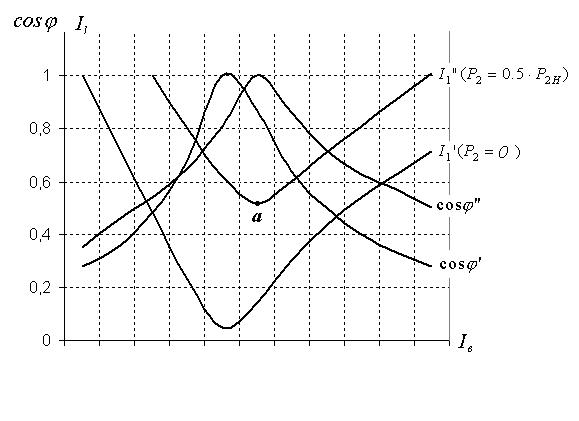

Х а р а к т е р и с т и к и п о с т о я н н о й м о щ н о с т и

Характеристики постоянной мощности показывают зависимость тока статора I1 от тока возбуждения Iâ синхронного двигателя при постоянной нагруз-

ке (моменте) на его валу (рис.). В точках минимума характеристик ток статора двигателя является только активным ( ños 1 1). При уменьшении тока возбуж-

дения, т.е. при недовозбуждении, возникает намагничивающая реакция якоря и ток статора возрастает за счет реактивной составляющей, отстающей от напряжения сети (левые ветви характеристик).

При увеличении тока возбуждения, т.е. при перевозбуждении, возникает размагничивающая реакция якоря, ток статора также возрастает за счет реактивной составляющей (правые ветви характеристик). Однако в этом случае реактивный ток опережает напряжение сети.

При отсутствии нагрузки на валу ( P2 0 ) синхронный двигатель работает

в режиме синхронного компенсатора, т.е. генератора реактивной мощности. Характеристики постоянной мощности снимают для нагрузок P2 0 и

P2 0,5P2H .

Первая характеристика () снимается при разомкнутой цепи генератора постоянного тока (переключатель П1 разомкнут, см. рис.).

Для снятия второй характеристики нагрузка двигателя устанавливается регулированием напряжения генератора тока путем изменения его тока возбуждения и регулирования нагрузочного резистора RH . Значение P2 0,5P2H оп-

ределяют приближенно, устанавливая тока статора I1 0,5I1H (точка а на ха-

рактеристике постоянной мощности) (см. рис.).

Снятие характеристик постоянной мощности рекомендуется начинать со значений тока I1 , соответствующих максимальному току возбуждения двигате-

ля Iâ , постепенно его уменьшая. Пределы изменения тока возбуждения должны

быть выбраны так, чтобы ток статора синхронного двигателя не превышал 1,2 своего номинального значения.

Мощность генератора постоянного тока поддерживается постоянной

Pr Ua Ia const .

При этом потребляемая синхронным двигателем мощность P не остается

1

строго постоянной вследствие потерь в двигателе и генераторе.

Рис.21 – Характеристики постоянной мощности

Опытные и расчетные данные заносятся в табл.22.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 22 |

|

Синхронный двигатель |

|

|

Генератор |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

постоянного тока |

|

|||

U1 |

I1 |

P1 |

Iâ |

|

ños 1 |

U a |

|

I a |

Pr |

Примечание |

В |

А |

Вт |

А |

|

|

В |

|

А |

Вт |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

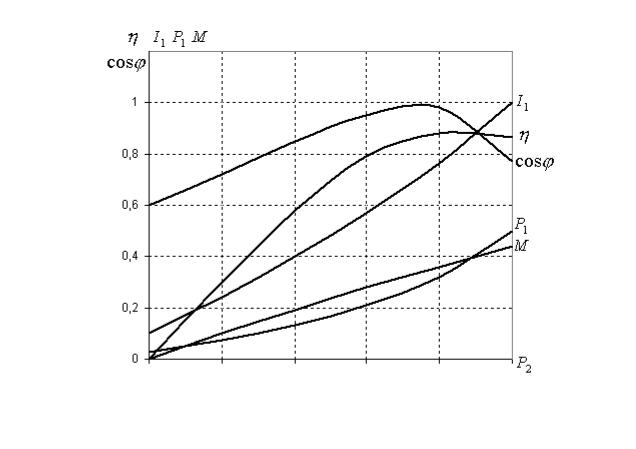

Р а б о ч и е х а р а к т е р и с т и к и

Рабочие характеристики синхронного двигателя (рис.) представляют со-

бой зависимости тока статора I1 , потребляемой мощности P1 , коэффициента полезного действия , коэффициента мощности ños 1 и вращающего момента M от полезной мощности на валу двигателя P2 .

Опыт проводят при напряжении U1 const и неизменном токе возбужде-

ния Iâ const .

При снятии рабочих характеристик предварительно устанавливают такую величину тока возбуждения, при которой ток статора при номинальной мощности был бы минимальным( ños 1 1).

При поведении опыта изменяют полезную мощность двигателя в пределах от холостого хода до режима, соответствующего току I1 1,2I1H . Результа-

ты измерений заносят в табл.23.

Таблица 23

|

|

Опытные данные |

|

|

|

Расчетные данные |

|

|||||

U1 |

I1 |

|

P1 |

U a |

|

I a |

P0 |

PM 1 |

P2 |

M |

ños 1 |

|

В |

А |

|

Вт |

В |

|

А |

Вт |

Вт |

Вт |

Н м |

|

% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис.22 – Рабочие характеристики синхронного двигателя

|

Расчет рабочих характеристик проводится по формулам |

|||||

1. P2 |

- полезная мощность двигателя, Вт; |

|

||||

|

|

P = P (P |

0,5P ) , |

|||

|

|

2 |

1 |

M 1 |

0 |

|

где |

P |

m I 2 r - потери в обмотке статора ; |

||||

|

M 1 |

1 1 1 |

|

|

|

|

|

|

m1 - число фаз ( m1 =3); |

|

|||

|

|

I1 - фазный ток обмотки статора; |

||||

|

|

r1 - активное сопротивление фазы обмотки статора; |

||||

|

|

P0 - мощность, потребляемая установкой из сети в режиме хо- |

||||

|

лостого хода, берется из табл.22 (точка при ños 1 1). |

|||||

2. M - вращающий момент, Н м; |

|

|

|

|

||

|

|

M |

|

P2 |

|

, |

|

|

0,105n0 |

||||

где |

n |

60 f |

|

- синхронная частота вращения поля статора; |

|

|

|||

|

0 |

p |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f |

- частота напряжения сети; |

|

p- число пар полюсов машины.

3.ños 1 - коэффициент мощности

ños 1 |

|

|

|

|

P1 |

. |

|

|

|

U1I1 |

|||

|

||||||

|

3 |

|

||||

4. - коэффициент полезного действия

|

P2 |

|

|

, |

P U |

I |

â |

||

|

1 â |

|

|

где U â и Iâ - напряжение питания цепи возбуждения и ток возбуждения синхронного двигателя.

Содержание отчета

1.Паспортные данные электрических машин и измерительных приборов.

2.Электрическая схема, таблицы наблюдений и вычислений.

3.Характеристики машины, полученные в результате обработки опытных данных согласно программе работы.

4.Выводы по работе.

Вопросы для самоконтроля

1.Принцип действия синхронного двигателя.

2.Способы пуска синхронного двигателя.

3.Способы синхронизации при включении синхронной машины в сеть большой мощности.

4.Влияние изменения тока возбуждения на величину тока статора и угол его сдвига по фазе относительно напряжения сети при постоянной нагрузке (моменте) на его валу.

5.Как влияет на ток статора, потребляемую мощность и КПД синхронного двигателя, работающего при постоянном токе возбуждения, увеличение момента нагрузки на валу?

Лабораторная работа №8

Расчет и изготовление моделей обмоток якоря машин постоянного тока.

Цель работы – ознакомление с устройством и основными элементами обмоток. Для чего используется деревянная модель якоря.

Программа работы

1.Рассчитать шаг обмотки заданного типа.

2.Проверить условия симметрии обмотки.

3. Составить схему обмотки с расстановкой полюсов и щеток.

Выполнение работы

О п и с а н и е м о д е л и я к о р я

Обмотка наматывается шпагатом на деревянной модели барабанного якоря. На модели имеются пазы и коллекторные пластины. На каждой пластине имеется гвоздь, на котором закрепляется шпагат, условно изображающий провод.

Если наматывается модель однократно замкнутой обмотки, то она может быть изготовлена из одного куска шпагата, т.е. обойдя все пазы и коллекторные пластины, мы приходим к исходной пластине, с которой была начата обмотка, т.е. обмотка всегда должна быть замкнута сама на себя.

Многократно замкнутая обмотка потребует столько кусков шпагата, какова кратность обмотки, т.к. двух или трехкратно замкнутые обмотки представляют собою соответственно две или три независимых однократно замкнутых обмоток соединенных между собой при помощи щеток (щетки должны как минимум 2 – 3 коллекторные пластины). Обмотки с большей кратностью практического применения не нашли.

О с н о в н ы е к о н с т р у к т и в н ы е э л е м е н т ы о б м о т о к А к т и в н ы м п р о в о д н и к о м называется проводник, который при вра-

щении якоря пересекает магнитный поток и в котором индуктируется переменная ЭДС.

В и т к о м о б м о т к и называются два последовательно соединенных активных проводника, охватывающих своим контуром активный магнитный поток одного полюса.

Несколько последовательно соединенных витков образуют собою с е к - ц и ю . Секции бывают одновитковые и многовитковые. При изготовлении об-

мотки на макете используют только одновитковые секции, т.к. к одной коллекторной пластине присоединяется начало одной секции и конец другой то, очевидно, что число коллекторных пластин ( Ê ) равно числу секций ( S ) т.е.

|

Ê S |

N |

, |

|

|

||

|

|

2WC |

|

где |

N - число проводников обмотки якоря; |

||

|

WC - число витков в секции. |

||

Несколько секций, соединенных общей изоляцией от корпуса и расположенные в двух пазах образуют к а т у ш к у .

В процессе изготовления модели обмотки необходимо следить, чтобы секции были расположены симметрично относительно коллекторных пластин к которым они присоединяются (см. рис.)

На макете должны быть правильно расставлены щетки с учетом формы секции и числом параллельных ветвей.

П а р а л л е л ь н о й в е т в ь ю

1 2 3

Рис.22 – К понятию об элементарном пазе

называется часть обмотки, расположенная при данном положении якоря между двумя смежными щетками противоположной полярности.

И с х о д н ы е д а н н ы е д л я и з г о - т о в л е н и я м о д е л и о б м о т к и

Прежде чем приступить к изготовлению обмотки, следует еѐ рассчитать используя данные полученные у преподавателя.

Для расчета необходимы следующие данные:

1.Тип обмотки (простая петлевая, простая волновая, сложная петлевая, сложная волновая);

2.Число полюсов машины ( 2 p );

3.Число пазов ( Z ) и коллекторных пластин( Ê ) (определяется на модели

якоря);

4.Определить укорочение шага обмотки;

5.Проверить условия симметрии обмотки на данной модели.

П о р я д о к р а с ч е т а о б м о т о к

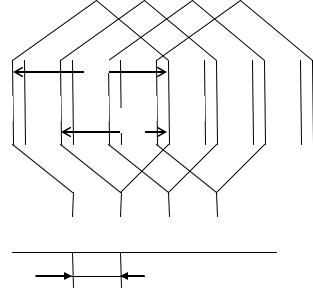

Расчет обмотки якоря на макете заключается в основном в определении еѐ шагов, которые указаны на схемах обмотки (рис.).

П е р в ы м ч а с т и ч н ы м ш а г о м ( ó1 ) называется расстояние между сторонами одной секции по окружности якоря, т.е. это фактически и есть ширина секции. Она близка к ширине п о л юс н о г о д е л е н и я , которое определяет длину дуги окружности якоря между геометрическими нейтралями т.е. линиями, про-

ходящими по середине между двумя соседними полюсами

Da , 2 p

где |

Da - диаметр якоря (модели). |

При изготовлении обмотки полюсное деление определяется не в единицах длины окружности якоря, а числом пазов якоря.

2Zp .

Шаги обмотки измеряются числом элементарных пазов.

Э л е м е н та р н ым п а з о м ( ZÝË ) называется паз с двумя активными сто-

ронами секций (по одной в верхнем и нижнем слоях).

Если реальный паз имеет несколько активных сторон, то он может быть разделен на соответствующее количество элементарных пазов. На рис. изображен паз, состоящий из трех элементарных пазов.

Число элементарных пазов на якоре равно числу секций и числу коллекторных пластин.

ZÝË S Ê .

Для модели якоря имеем ZÝË Z . В дальнейшем все формулы для рас-

чета шагов даны в элементарных пазах. Следовательно, первый частичный шаг по якорю, независимо от типа обмотки определяется как

|

|

ó |

S â |

|

S |

|

||

|

|

|

|

|||||

|

|

1 |

|

2 p |

2 p |

|||

|

|

|

|

|||||

где |

|

â |

- укорочение или удлинение шага. |

|||||

2 p |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||

Обычно «в» принимается ближайшим целым числом, которое необходимо вычесть из числа секций S , чтобы шаг выразился целым числом. Обмотка, в которой первый частичный шаг равен полюсному делению, называется обмоткой с диаметральным шагом.

Если первый частичный шаг меньше полюсного деления, мы имеем обмотку с укороченным шагом. При укорочении шага обмотки несколько снижается длина вылета лобовых частей и общая длина секции, что приводит к уменьшению расхода меди, поэтому чаще всего обмотки выполняются с укороченным шагом. Кроме того, укорочение шага благоприятно влияет и на коммутацию машины.

Обмотки с удлиненным шагом практически обычно не применяются.

В то р ым ч а с ти ч н ым ша г о м ( ó2 ) называется расстояние между вто-

рой активной стороной одной секции и первой активной стороной следующей секции.

Р е з у л ь ти р у ющи м ша г о м ( ó ) называется расстояние между первыми

сторонами двух следующих друг за другом по обходу обмотки секций.

Ш а г о м п о к о л л е к то р у ( óÊ ) называется число коллекторных пластин, расположенных между началом и концом одной секции.

П р о в е р к а у с л о в и я с и м м е т р и и о б м о т о к

Основное требование, которому должна удовлетворять обмотка состоит в том, чтобы ЭДС параллельных ветвей еѐ при любом положении якоря были равны. Нарушение этого условия приводит к появлению в обмотке якоря тока даже вхолостую. Этот ток, вызванный разностью ЭДС параллельных ветвей обмотки якоря, называется у р а в н и те л ьн ым то к о м . Он увеличивает плотность тока под щетками и в отдельных случаях исключает возможность нормальной эксплуатации машины из–за сильного перегрева обмотки якоря и искрения на коллекторе.

Чтобы устранить возможность появления уравнительного тока и добиться равенства ЭДС параллельных ветвей обмотки якоря, необходимо соблюдать определенные условия при выборе числа пазов Z и числа коллекторных пластин К обмотки якоря. Эти условия называют условиями симметрии обмотки якоря, состоят они в следующем:

1. Число проводников во всех пазах должно быть одинаково, т.е.

Nïàçà NZ

должно равняться целому числу, где Nïàçà - число проводников в пазу

N – общее число проводников обмотки якоря.

2. Каждая пара параллельных ветвей должна содержать одинаковое число

пазов, т.е. |

Z |

целое число. |

|

a |

|||

|

|

3. Каждая пара параллельных ветвей должна содержать одинаковое число

секций, т.е. |

Ê |

целое число. |

|

à |

|||

|

|

4. Каждой стороне секций, принадлежащей одной паре параллельных ветвей, должны соответствовать секционные стороны других пар параллельных ветвей, расположенных в одинаковых с первыми секционными сторонами магнитных условиях. Для этого необходимо чтобы

2 p целое число. a

Очевидно, что модель якоря не позволяет изменять число пазов и коллекторных пластин при изменении числа полюсов и типа обмотки. В связи с этим определенная часть схем обмоток выполненных студентами на модели будут несимметричными и потребуют наличия уравнительных соединений I – го и II – го рода. Необходимо отметить об этом в выводах по работе.

П р о с т а я п е т л е в а я о б м о т к а

Основными особенностями простой петлевой обмотки (рис.2) является следующее:

1. Шаг по коллектору óÊ и результирующий шаг ó равны единице, т.е. начало и конец секции присоединяются к соседним коллекторным пластинам.

2.Результирующий шаг равен разности частичных шагов

óó1 ó2 .

3.Число параллельных ветвей обмотки равно числу полюсов машины

(рис.2)

2à 2 ð .

Порядок изготовления модели простой петлевой обмотки следующий: рассчитав шаги, закрепляют конец шпагата на одной из коллекторных пластин, укладывают виток в пазы симметрично относительно пластин, к которым он присоединен, и приходят к соседней пластине, расположенной справа от исходной.

В первом случае обмотка называется правоходовой или неперекрещивающейся, во втором случае – левоходовой или перекрещивающейся.

Первая дает некоторую экономию меди по сравнению со второй, поэтому она применяется чаще.

Предварительно следует мелом занумеровать все коллекторные пластины и пазы. Рекомендуется нумеровать пазы так, чтобы номер паза совпадал с номером той коллекторной пластины, к которой присоединяется проводник, уложенный в первый слой данного паза (см. рис.2).Если в каждый слой паза укладывается несколько секционных сторон (число пазов больше числа коллекторных пластин), то номер паза должен соответствовать номеру коллекторной пластины, к которой присоединяется первый из проводников, уложенных в паз.

Закрепив шпагат, делают следующий виток. Располагая его рядом с первым и так далее. При правильной укладке обмотки все пазы и коллекторные пластины должны быть закрыты и конец обмотки должен подойти к исходной пластине.

|

|

y1 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

|

y2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

K |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

yk

Рис.22 – Схема простой петлевой обмотки

С л о ж н а я п е т л е в а я о б м о т к а

Сложная петлевая обмотка отличается от простой тем, что ее шаг по коллектору и результирующий шаг равен не единице, а целому числу « m », которое обычно принимается равным двум, реже трем.

Если Ê S и óÊ m числа взаимно простые, мы получим однократно –

замкнутую обмотку, т.е. совершив «m» обходов по якорю, возвратимся к исходной пластине.

Если Ê S делиться без остатка на óÊ m , мы получим на якоре «m»

независимых обмоток, т.е. m – кратно замкнутую обмотку.

Сложная петлевая обмотка имеет 2mp параллельных ветвей. Порядок

выполнения модели этой обмотки тот же, что и для простой петлевой обмотки за исключением значении шагов по коллектору и по пазам.

П р о с т а я в о л н о в а я о б м о т к а

Основными особенностями простой волновой обмотки являются:

1.Расстояние между соседними по обходу обмотки секциями приблизительно равно двойному полюсному делению.

2.При одном обходе якоря мы укладываем на нем столько соединенных последовательно секций, сколько машина имеет пар полюсов. Каждый шаг содержит óÊ - коллекторных пластин.

После одного обхода мы либо не доходим до исходной пластины на одну пластину (неперекрещивающаяся обмотка), либо подходим на одну пластину (перекрещивающаяся обмотка).

3. Результирующий шаг и шаг по коллектору вычисляют по следующей

формуле: |

ó ó |

|

Ê 1 |

. |

|

||||

|

Ê |

|

p |

|

|

|

|

||

Если вычисленный по этой формуле шаг является дробным числом, в обмотке получаются «мертвые секции», т.е. секции, не присоединенные к коллектору.

4.Результирующий шаг волновой обмотки равен сумме частичных шагов

óó1 ó2 .

5.Независимо от числа полюсов машины простая волновая обмотка со-

стоит из двух параллельных ветвей.

Волновая обмотка может быть выполнена только для многополюсной машины (с числом полюсов 4 и больше). На рис.3 представлена часть схемы простой волновой обмотки 4 – х полюсной машины, число коллекторных пластин которой равно К.

Перед укладкой обмотки следует пронумеровать коллекторные пластины и пазы, придерживаясь принципа, изложенного при изготовлении петлевой обмотки.

Порядок укладки волновой обмотки может быть принят следующий:

1. Конец шпагата закрепляют на одной из коллекторных пластин и укладывают виток в пазы так, чтобы первая его сторона легла в паз, отмеченный тем же номером, что исходная пластина, а вторая сторона отстояла от первой на расстояние первичного шага ó1 , выраженного в элементарных пазах. Конец

витка закрепляется на коллекторной пластине, отстоящей от исходной пластины на расстоянии, равном шагу по коллектору óÊ , выраженному числом кол-

лекторных пластин.

2.Следующая секция укладывается аналогичным образом. После одного обхода по якорю, мы должны попасть на пластину, расположенную рядом с исходной. Это может служить критерием правильности расчета шагов.

3.После заполнения всех пазов и коллекторных пластин обмотка должна замкнуться, т.е. мы должны придти к исходной коллекторной пластине.