- •1.Строение и функции плаценты.

- •2. Материалы и методы исследования.

- •2.1. Материал исследования.

- •2.2.Методы исследования.

- •3. Собственные исследования.

- •3.1. Морфофункциональная характеристика децидуальных клеток при доношенной беременности и на 10-15 день гестации.

- •3.2.Сравнительная характеристика клеток при доношенной беременности и беременности на 10-15 день.

Введение.

Плацента относится к временным органам, разнообразные физиологические функции которой направлены на поддержание полноценного плодово-материнского обмена, включающего не только доставку плоду энергетических веществ и выведения продуктов обмена, но и защиту его от вредных влияний матери и внешней среды.

Система мать – плацента – плод является единой функциональной системой, возникающей сразу же после зачатия. Направлена эта система на поддержание оптимальных условий развития эмбриона, а затем плода в организме и связана со сложными и взаимообусловливающими адаптационными процессами. Важнейшим компонентом этой системы является плацента, которая представляет собой комплексный орган, в формировании которого принимают участие производные трофобласта и эмбриобласта, а также децидуальная ткань. Функция плаценты, в первую очередь, направлена на обеспечение достаточных условий для физиологического течения беременности и нормального развития плода. К этим функциям относятся: дыхательная, питательная, выделительная, защитная, эндокринная.

Беременность является состоянием естественным [физиологическим] для женского организма и в случае клинической нормы реализуется как типичный адаптационный процесс. Между тем, конкретной картины, характеризующей отдельные группы клеток плаценты – нет, что и является целью нашего исследования.

Цель данной работы: Дать морфофункциональную характеристику децидуальным клеткам плаценты при физиологической беременности.

Задачи исследования:

1) Ознакомится с анатомо-гистологическими особенностями материнской части плаценты.

2) Дать структурную характеристику децидуальным клеткам плаценты при доношенной беременности.

3) Исследовать морфологию децидуальных клеткок плаценты на 10 – 15 день гестации.

4) Провести сравнительный анализ децидуальных клеток плаценты при доношенной беременности и при трубной беременности на 10-15 день.

1.Строение и функции плаценты.

Плацента (лат. placenta, «лепёшка») — эмбриональный орган у всех самок

плацентарных млекопитающих, некоторых сумчатых, рыбы-молот и других

живородящих хрящевых рыб, а также ряда других

групп животных, позволяющий осуществлять перенос материала между

циркуляционными системами плода и матери.

Плацента человека — placenta discoidalis, плацента гемохориального типа:

материнская кровь циркулирует вокруг тонких ворсин, содержащих

плодовые капилляры.

Препараты плаценты активно используются в фармакологии.Из пуповинной крови иногда получают стволовые клетки,

хранящиеся в гемабанках.

Стволовые клетки теоретически могут быть позже использованы их

владельцем для лечения тяжёлых заболеваний, таких как диабет, инсульт,

аутизм, неврологические и гематологические заболевания.

Плацента образуется чаще всего в слизистой оболочке задней стенки матки из эндометрия и цитотрофобласта.

Различают две поверхности плаценты: плодовую, обращенную к плоду, и материнскую, прилежащую к стенке матки,которая представляет собой остатки базальной части децидуальной оболочки.Плодовая поверхность покрыта амнионом - гладкой блестящей оболочкой сероватого цвета, к центральной ее части прикрепляется пуповина, от которой радиально расходятся сосуды. Материнская поверхность плаценты темно-коричневого цвета, разделена на 15-20 долек - котиледонов, которые отделены друг от друга перегородками плаценты. Из пупочных артерий кровь плода поступает в сосуды ворсины (плодовые капилляры), углекислый газ из крови плода переходит в материнскую кровь, а кислород из материнской крови переходит в плодовые капилляры. Обогащенная кислородом кровь плода из котиледонов собирается к центру плаценты и затем попадает в пупочную вену. Материнская и плодовая кровь не смешиваются, между ними существует плацентарный барьер. В структурно – функциональной характеристике плаценты выявляются две наиболее противоположные зоны, - это центральная и краевая.

Структура плаценты окончательно формируется к концу первого триместра, однако ее строение изменяется по мере изменения потребностей растущего плода. С 22-й по 36-ю недели беременности происходит увеличение массы плаценты, и к 36-й неделе она достигает полной функциональной зрелости. Нормальная плацента к концу беременности имеет диаметр 15-18 см и толщину от 2 до 4 см.

Структурные компоненты плаценты (от матки к плоду - гистологически):

1. Децидуа - трансформированный эндометрий (с децидуальными клетками,

богатыми гликогеном)

2. Фибриноид Рора,

3. Трофобласт, покрывающий лакуны и врастающий в стенки спиральных

артерий, предотвращающий их сокращение,

4. Лакуны, заполненные кровью,

5. Синцитиотрофобласт (многоядерный симпласт, покрывающий

цитотрофобласт),

6. Цитотрофобласт (отдельные клетки, образующие синцитий и

секретирующие биологически активные вещества),

7.Строма (соединительная ткань, содержащая сосуды, клетки Кащенко-

Гофбауэра – макрофаги, фибробласты, фиброциты),

8. Амнион (на плаценте больше синтезирует околоплодные воды,

внеплацентарный – адсорбирует).

Между плодовой и материнской частью плаценты — базальной

децидуальной оболочкой — находятся наполненные материнской кровью

углубления. Эта часть плаценты разделена децидуальными септами на 15-20

чашеобразных пространств (котиледонов). Каждый котиледон содержит главную ветвь, состоящую из пупочных кровеносных сосудов плода, которая разветвляется далее в множестве ворсинок хориона, образующих поверхность котиледона. Благодаря плацентарному барьеру кровоток матери и плода не сообщаются между собой. Обмен материалами происходит при

помощи диффузии, осмоса или активного транспорта. С 4-ой недели

беременности, когда начинает биться сердце ребёнка, плод снабжается

кислородом и питательными веществами через "плаценту". До 12 недель

беременности это образование не имеет чёткой структуры, до 6 недели –

располагается вокруг всего плодного яйца и называется хорионом,

"плацентация" проходит в 10-12 нед.

Децидуальная ткань плаценты.

Присоединение бластоцисты к матке вызывает серьезные изменения в лежащей ниже строме: возрастание отечности, васкуляризацию (новообразование кровеносных сосудов) и накопление питательных веществ в клетках стромы. Эту образовавшуюся ткань называют децидуальной тканью или отпадающей оболочкой матки.

Под влиянием прогестерона эндометрий превращается в ткань, подготовленную к имплантации эмбриона и обеспечению его жизнедеятельности. Процесс трансформации эндометрия называется децидуализацией, а сам трансформированный эндометрий - децидуальной тканью.

В процессе децидуализации фибробластов в них происходит округление ядра, увеличение размеров шероховатого эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи, образование отложений гликогена. Параллельно изменяется и внеклеточный матрикс , и в процессе этих изменений к концу секреторной фазы вокруг децидуальных клеток образуется сетчатый слой тонких волокон, состоящих из ламинина, коллагена и фибронектина. К 27-му дню менструального цикла в децидуальные клетки превращается большинство фибробластов стромы, и образуется плотный слой децидуальной ткани. В децидуальной оболочке обнаружены простагландины, обладающие. Функциональный слой разделяется на спонгиозный (губчатый) и компактный.

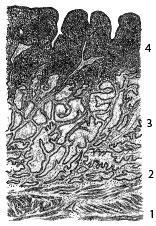

Рисунок 1. Децидуальная ткань. 1 – мышечная оболочка, 2 - базальный слой слизистой оболочки, 3 – спонгиозный слой, 4 – компактный слой.

Компактный слой состоит главным образом из округлившихся клеток стромы: децидуальных клеток, между которыми проходят выводные протоки желез. Губчатый участок имеет рыхлое строение, состоит главным образом из желез. Редкие децидуальные клетки разделяются аргирофильными волокнами и гомогенной оксифильной массой. Многочисленны расширенные кровеносные сосуды. Толщина общего слоя достигает 8 мм.

Децидуальная ткань и продукты ее секреции создают благоприятную среду для имплантации оплодотворенной яйцеклетки и развития беременности, обеспечивая создание оптимальных условий для внедрения трофобласта и блокаду его отторжения. Расширение сосудистой сети, питание эмбриона, эндокринную функцию (секреция пролактина) и образование зоны отслоения при родах .

Нарушения, возникающие в децидуальной ткани, могут явиться толчком к преждевременному запуску программы ее разрушения и могут инициировать развитие аборта.

Выделяют такие функции плаценты как:

Газообменная.

Кислород из крови матери проникает в кровь плода по простым законам

диффузии, в обратном направлении транспортируется углекислый газ.

Снабжение питательными веществами.

Через плаценту плод получает питательные вещества, обратно поступают

продукты обмена, в чём заключается выделительная функция плаценты.

Гормональная.

Плацента играет роль эндокринной железы: в ней образуются хорионический гонадотропин, поддерживающий функциональную активность плаценты и стимулирующий выработку больших количеств прогестерона жёлтым телом ; плацентарный лактоген, играющий важную роль в созревании и развитии молочных желез во время беременности и в их подготовке к лактации; пролактин, отвечающий за лактацию; прогестерон, стимулирующий рост эндометрия и предотвращающий выход новых яйцеклеток; эстрогены,

которые вызывают гипертрофию эндометрия. Кроме того, плацента способна секретировать тестостерон, серотонин, релаксин и другие гормоны.

Защитная.

Плацента обладает иммунными свойствами — пропускает к плоду антитела матери, тем самым обеспечивая иммунологическую защиту. Часть антител проходят через плаценту, обеспечивая защиту плода. Плацента играет роль регуляции и развитии иммунной системы матери и плода. В то же время она предупреждает возникновение иммунного конфликта между организмами матери и ребёнка — иммунные клетки матери, распознав чужеродный объект, могли бы вызвать отторжение плода. Однако плацента не защищает плод от некоторых наркотических веществ, лекарств, алкоголя, никотина и вирусов.

Что касается лечения, то можно сказать, что современная медицина не в

состоянии полностью вылечить от гестоза, однако в большинстве случаев

возможен контроль этого состояния. Своевременное и правильное лечение

способствует профилактике тяжелых форм гестоза. Самолечение

недопустимо, поскольку без профессионального индивидуального лечения возможно утяжеление гестоза, что приведет к ухудшению состояния как

беременной, так и плода.