философия_1 / философия / наташа / otvety_na_voprosy / ответы на вопросы / 2012_osnovnye_voprosy

.doc

|

67. Поняття та зміст рівнів наукового дослідження; методи збирання емпіричної інформації В структуре научного знания выделяют прежде всего два уровня знания – эмпирический и теоретический, которые отличаются по: а) Предмету. Эмпирическое исследование в основе своей ориентировано на изучение явлений и зависимостей между ними. На уровне же теретического познания происходит выделение сущностных связей в чистом виде. Теоретический же закон – это всегда знание достоверное. б) Средствам. Эмпирическое исследование базируется на непосредственном практическом взаимодействии исследователя с изучаемым объектом. На теоретическом уровне объект может изучаться только опосредованно, в мысленном эксперименте. в) Методам. Структура эмпирического и теоретического уровней знания. Эмпирический уровень. Наблюдения – первичная информация в форме непосредственных чувственных данных субъекта наблюдения. Эмпирические факты – рациональная обработка данных наблюдения и поиск в них устойчивого, инвариантного содержания. Теоретический уровень. Частные теоретические модели и законы – теория, относящаяся к достаточно ограниченной области явлений. Закон характеризует отношения идеальных объектов теоретической модели, а опосредованно он применяется к описанию эмпирической реальности. 2. Развитая теория – обобщающая теоретическая модель, которая охватывает все частные случаи. Методы научного познания (метод – это путь познания): 1) эмпирический уровень: наблюдение – целенаправленное восприятие окружающего мира; измерение – определение характеристик материальных объектов (вес, длина, координаты, скорость т д); сравнение – определение общих и различных свойств исследуемых объектов; эксперимент – исследования явления путем воздействия на него при помощи создания новых условий, или изменяя течение процесса в нужном направлении. |

69. Наука і глобальні проблеми сучасності Глобализация социальных, культурных, экономических и политических процессов в мире, породила ряд серьезных проблем, одной из которых является экологическая проблема. Сущность экологической проблемы состоит в отчетливо обнаружившемся и углубляющемся противоречии между производительной деятельностью человечества и стабильностью природной среды его обитания. Как отмечал основатель Римского Клуба А. Печчеи: “Истинная проблема человеческого вида в том что он оказался неспособным в культурном отношении идти в ногу и приспособится к тем изменениям, которые сам внес в этот мир”. Эти изменения являются плодом всей культурно-преобразовательной, и прежде всего, производственной деятельности. Масса всех искусственно созданных человеком неодушевленных предметов и живых организмов называется техномассой. Расчеты ученых показали, что техномасса производимая человечеством за 1 год составляет 10 в 13-14 степени, а биомасса производимая на суше 10 в 23. Из этих расчетов следует, что человечество создало искусственную среду, которая в 10 раз продуктивнее естественной среды. Это один из важнейших факторов, обуславливающий постановку перед человечеством экологической проблемы. В этой связи особую остроту приобретает распространение в окр среде производств и продукций, и особенно загрязняющих, вызывающих катаклизмы. Уже в обозримом будущем возможно ожидание потепления и таяния ледников, что послужит причиной для миллионов человек превратиться в экологических беженцев. Ученые свидетельствуют, что всякий биологический вид способен выжить в пределах достаточно узкой экологической ниши, т.е. совокупности различных условий и факторов окружающей среды. Человек это биологический вид, хотя и более универсальный, более адаптивный к изменениям в окр среде. Однако и его ресурсы в складывающейся ситуации исчерпываются. Причем воздействуют не только физические факторы (загрязнение), но и психологические. Римский клуб пришел к выводу, что главной причиной экологических проблем является НТП, ориентированный на безудержный рост потребления. В части интеллигентного населения развитых стран можно отметить, что воспитание детей направлено не на стремление вырастить людей, стремящихся к безудержному обогащению, а наоборот к общечеловеческим ценностям, скорее наоборот слабые и развитые страны порождают акул империализма. Это соответствует тем предложениям философов, которые выступают за переориентацию людей с мирских ценностей на ценности духовные. |

71 Основні концепції суспільства: Хар., спец. особлив. Философия Нового времени содержит ряд ценных социальных концепций, среди которых особое место принадлежит концепциям «естественного права» и «общественного договора». Так, Дж.Локк объявляет естественным правом человека его свободу и владение собственностью, приобретенной посредством труда. В работе «Два трактата о государственном правлении» он рассматривает первоначальное состояние людей как состояние господства их «естественных прав»: свободы, равенства и охраны собственности. Но он. как и Т. Гоббс, считает, что с целью защиты «естественных прав» граждан, включая их жизнь, необходимо государство, которое является результатом «общественного договора». В «Левиафане» Т. Гоббса государство возникает через общественный договор, чтобы люди не уничтожали друг друга, так как они по природе все сильны и злы и к ним применим принцип «человек человеку – волк». У Локка на государство переносится лишь часть естественных прав – ради эффективной защиты всех остальных, прежде всего свободы слова, веры и собственности. У Гоббса государство есть смертный Бог – Левиафан, оно охраняет мир и благоденствие граждан. Государство это абсолютистское по своему характеру общественное состояние, организация, которая обладает такой силой власти, что внушает страх, способный управлять волей всех людей, направляя ее на внутренний мир и взаимную помощь против внешних врагов . Локк развивает учение о разделении властей на исполнительную, законодательную и судебную. Решающее значение, по его мнению, должна иметь сосредоточенная в парламенте законодательная власть. Именно законодательная власть прежде всего определяет порядок и режим, который устанавливается в обществе. Концепции «естественного права» и «общественного договора» разделял Б.Спиноза. У него эти теории получают обоснование не просто через естественную природу человека, но через такое ее качество, как свобода. Спиноза пишет о свободе как праве рассуждать и свободе как праве действовать. «Цель государства в действительности есть свобода». В то же время он считал, что «общее решение должно преобладать над личным мнением и «изволением своего сердца», иначе в обществе возникает произвол . Философская интерпретация развития информационного общества как своеобразной формы общественного движения, выражающего объективные потребности людей, органично связана с осмыслением становления ее информационно-коммуникационной фазы. Это прежде всего проявляется в новейших теоретических концепциях информационного общества. Авторы этих концепций видят главное противоречие современного общества не в противостоянии между капиталом, трудом и демократией, а в противоборстве разнообразных информационных форм управления обществом с традиционной государственной бюрократией. Специфика современного информационного общества состоит в том, что оно наиболее полно отражает и емко выражает всю наличную совокупность духовно-интеллектуальных потенций, прежде всего в таких сферах, как философия, социально-экономические устои, морально-политические, религиозно-нравственные, интернациональные воззрения, предполагающие гуманистическую направленность во всех формах и структурах общественной жизни. Однако перспективы развития общества, возникающие благодаря новым информационно-коммуникативным технологиям и связанные с повышением творческой насыщенности трудовой сферы, гуманизацией всей системы общественных отношений и превращением сферы личного бытия человека в главный регулятор общественного развития, не могут реализоваться автоматически.

|

|

72 Формаційний і цивілізаційний підходи дослідж. сус.

|

70. Поняття сусп. та основні передумови його виникнення; проблема співвідношення матер. та дух. начал у сусп. Чел. об-во - это высшая ступень развития живых систем, главные эл-ты кот. люди, формы их совместн. деят-сти, прежде всего труд, продукты труда, формы собственности и вековая борьба за нее, политика и гос-во, совокупность разл. институтов, утонченная сфера духа. Жизн. основа потока обществ. жизни - труд. Объединение людей в целостную систему происходит независ. от их воли: естеств. факт рождения с неизб. включает ч-ка в обществ. жизнь. Законы развития о-ва - это объективн., существ., необход., повторяющиеся связи явлений общ. жизни, хар-ие основную направленность соц. развития от низшего к высшему. Развитие: с увеличением матер. и дух. благ возрастают и потребности ч-ка. Специфика обществ. законов: 1) возникли вместе с возникновением о-ва и сл. невечны; 2) законы природы происходят, а законы развития о-ва делаются и проявляются в совокупной сознательной деятельности людей; 3) носят более сложный характер; 4) так е как и в природе в обществе закономерное (общее) действует через единичное, индивидуальное, случайное, в органическом единстве с ним. На каждом этапе развития действуют и общие законы, характеризующие устойчивое истории, и специфические, проявляющиеся только в ограниченном историческом времени или пространстве. Общество характеризуется: 1) общностью территории проживания; 2)целостностью и устойчивостью(коллективное единство); 3)самовоспроизводство, самообеспечение, саморегулируемость; 4)выработка системы норм и ценностей, лежащих в основе соц связей,определенным уровнем развития культуры. Уже Аристотель указывал, что ч-ка побуждает к действию интерес. Августин рассматривает общество, град земной, в свете града Божьего. В новое время Гоббс и Локк развивали концепцию общественного договора и договорную концепцию государства. Эта проблема играла огромную роль в размышлениях философов 17-19 в. Любой ч-к живет не сам по себе, он связан с другими людьми, поэтому он как частица класса, обществ. группы он связан с другими людьми одинак. условиями существования, сходным образом жизни и общностью интересов. В этом и происходит сведение интересов индивида к интересам общества. Гегель: "Интересы" двигают жизнью народов". Простая совокупность индивидов, понимавшихся как атомы. Чем более развиты индивиды, тем более развито и прогрессивно общество. Руссо, Вольтер, Гессинг. Гольбах и Гельвеций --- чел. есть продукт соц. среды, кот формирует не только навыки, но и характер, тогда для идеального общества необходимо изменить соц. среду, институты, систему образования и воспитания. В XVII-XVIII вв. широкое распространение получила натуралистическая концепция толкования общественной жизни. Эта концепция требует объяснения социальных явлений исключительно действием природной закономерности: физических, географических, биологических...Иными словами натурализм замечает в человеке только природную субстанцию. Идеализм наоборот слишком отрывает человека от природы, превращая духовную сферу общественной жизни в самостоятельную субстанцию. На практике это означает следовать принципу “мнения правят миром”. Идеализм в принципе не отрицает объективного фактора истории. Однако развитие общества полностью определяется действием мирового разума или волевой активностью человека. |

68. Методи теоретичного узагальнення емпіричної інформації Методы научного познания (метод – это путь познания): 1) эмпирический уровень: наблюдение – целенаправленное восприятие окружающего мира; измерение – определение характеристик материальных объектов (вес, длина, координаты, скорость т д); сравнение – определение общих и различных свойств исследуемых объектов; эксперимент – исследования явления путем воздействия на него при помощи создания новых условий, или изменяя течение процесса в нужном направлении. 2) теоретический уровень: анализ и синтез – разложение целого на составные части и воссоздание целого из частей; индукция (от частного к общему); дедукция (от общего к частному); абстрагирование – выделение какой-либо одной стороны явления, без учета его связи и взаимодействия с другими его сторонами; идеализация – мысленное выделение абстрактных объектов, не существующих в действительности; гипотеза – это вывод на основе ряда фактов о том, что данный объект существует или явление возможно; мысленный эксперимент; математический метод; логический метод. В науке различают эмпирический и теоритический уровни познания. Для эмпирического познания характерна фактофиксирующая деятельность.Теоритическое познание - это сущностное познание, осуществляемое на уровне абстракций высоких порядков.Оба эти уровня связанны, предполагают друг друга, хотя исторически эмпирическое предсшествовало теоретическому.Наблюдение и эксперимент важнейшие методы эмпирического познания. Наблюдение - преднамеренное, целенаправленное восприятие, имеющее целью выявление существеных свойств и отношений объектов познания. Иследование требует также и эсперимента, ставящего объект в определенные заданные условия, отвечающие целям иследованний. Вппроцессе научного познания применеятся так называемый мысленный экспериментю, когда ученный в уме оперирует определенными образами и понятиями, мысленно создает нужные условия. Эксперимент двусторонен: с одной стороны он позволяет проверить и подтвердить гипотезу, с другой стороны он дает данные для новых гипотез. Теория - это высшая, обоснованная, логически непротиворечивая система научного знания, дающая целостный взгляд на существенные свойства, закономерности, и.т.д. Теория - развивающаяся система верных, проверенных практикой научных знаний. Сердцевину научной теории составляют входящие в нее законы. Многообразию форм современного теоритического знания соответсвует и многообразие типов теорий, а также многообразие их классификаций. Различают описательные, математизированные, интерпретационные, дедуктивные. |

|

73 Концепції постіндустріального і інформац. суспіл. Постиндустриа́льное о́бщ – это общество, в экономике которого, в результате научно-технической революции и существенного роста доходов населения, приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг. Производственным ресурсом становятся информация и знания. Научные разработки становятся главной движущей силой экономики. Наиболее ценными качествами являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и креативность работника. Важная черта постиндустриального общества – усиление роли и значения человеческого фактора. Меняется структура трудовых ресурсов: уменьшается доля физического и растет доля умственного высококвалифицированного и творческого труда. Увеличиваются инвестиции в человека: расходы на обучение и образование, повышение квалификации и переквалификации работников. В основе концепции постиндустриального общества лежит разделение всего общественного развития на три этапа: Доиндустр–определяющей являлась с/х сфера, главные структуры – церковь, армия Индустр – определяющей являлась промышленность, главные структуры – корпорация, фирма Постиндустриальное – определяющим являлась теоретические знания, главные структуры – университет, как местом его производства и накопления Постиндустриальная теория, во многом, была подтверждена практикой. Как и было предсказано её создателями, общество массового потребления породило сервисную экономику, а в её рамках наиболее быстрыми темпами стал развиваться информационный сектор хозяйства. Информационное общ – теоретическая концепция постиндустриального общества; историческая фаза возможного эволюционного развития цивилизации, в которой информация и знания умножаются в едином информационном пространстве. Главными продуктами производства информационного общества становятся информация и знания. Отличительные черты: увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни общества; возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, коммуникациями и производством информационных продуктов и услуг, рост их доли в валовом внутреннем продукте; нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ; создание глобального информационного пространства, обеспечивающего: (а) эффективное информационное взаимодействие людей, (б) их доступ к мировым информационным ресурсам и (в) удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах; развитие электронной демократии, информационной экономики, электронного государства, электронного правительства, цифровых рынков, электронных социальных и хозяйствующих сетей;

|

75 Соціальна структура суспільства, классы Маркса Компоненты социальной структуры общества находятся в связях, которые образуют определенную эту структуру. Самым простым элементом общества выступает индивид. Индивид представляет единицу коллектива, общества. Такое понимание индивида и общества мола что дает для понимания сути социальной жизни. Индивид в социальной структуре не просто единица человеческого рода, а субъект общественных отношений. Выполняя различные функции он выступает как личность, социальный субъект человека. Сущностным элементом структуры общества выступает социальная общность людей – это совокупность индивидов, которые имеют ряд сходных признаков по интересам и способу деятельности. Среди социальной общности людей особое место в социальной структуре общества занимают род, племя, народность, нация, класс. Род – общественно-производственная общность людей, связанных кровнородственными узами. Племя – объединение нескольких близких родов, которые связаны общностью истории и происхождения. Народность – исторически сложившаяся общность людей, имеющая постоянную территорию, общность языка, ментальные черты поведения и мировосприятия, общую культуру с региональными особенностями. Нация – имеет такую же характеристику что и народность, но добавляется территориально-экономические связи. Класс – общность людей располагающая близкими позициями в экономических, политических и профессиональных статусах. Классы - большие группы людей, по теории Маркса, являющиеся основой, на которой формируется политическая организация общества. Маркс пришел к теоретическому выводу о том, что классовая борьба - основной момент современной истории. Можно считать, что теория классов связана с первоначальным этапом развития промышленного общества. Маркс приходит к выводу, что историю определяет классовая борьба, а не иные социальные институты. В буржуазном обществе классовая борьба осуществляется между классами капиталистов и наемных рабочих; компромисс между ними невозможен, и пролетариат осуществит революцию, которая в своем развитии преодолеет классовое построение общества. В теории коммунизма классы различаются в зависимости от их отношения к средствам производства, от места в общественном разделении труда и принадлежности к общественному богатству. По учению Маркса, преодоление классов возможно путем установления власти пролетариата (диктатура пролетариата) и отмены частной собственности на средства производства. Эти предпосылки позволят минимизировать отчуждение всех членов общества от культуры посредством превращения труда в источник всестороннего развития человека и увеличения свободного времени С обобществлением собственности связан кризис реального социализма. Научно-технический прогресс так изменил промышленность, что численность рабочего класса снизилась. Это уменьшило его политическую роль. В перспективе возможен переход к безлюдным технологиям производства материальных благ. Это обстоятельство позволяет сделать вывод, что классовое деление в современном обществе перестает быть основой политических процессов и конфликтов. В то же время нельзя отрицать наличие классовых противоречий. |

77. Політична система суспільства: сутність, структура, функції та їх аналіз П Структура политической деятельности включает в себя: - постановку ближайших (тактических) и перспективных (стратегических)задач; - выработку методов, средств организации социальных сил дли достижения поставленных задач; - подбор и расстановку кадров. Политическая деятельность не сводится только к завоеванию и удержанию власти. Она направлена на удовлетворение потребностей общества, сохранение и совершенствование социальной структуры, сочетание интересов различных социальных групп, защиту и реализацию интересов данного общества по отношению к другим обществам (например, защита интересов населения страны на международной арене). Политическая система – это совокупность организаций, учреждений, существующих в обществе классов, выражающая и защищающая их интересы. Определяется производственными отношениями – это отношение людей в процессе производства. В структуру политической системы входят:

Политическая система осуществляет два базовых набора функций:

Главным элементом политической системы является государство. |

|

78. Громадське і політичне суспільство: сутність і порівнял. аналіз Гражданское общество – это сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, независимая от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти. Согласно классической схеме Д. Истона, гражданское общество выступает как фильтр требований и поддержки общества к политической системе. Развитое гражданское общество является важнейшей предпосылкой построения правового государства и его равноправным партнером.[1] Гражданское общество – один из феноменов современного общества, совокупность неполитических отношений и социальных образований (групп, коллективов), объединенных специфическими интересами (экономическими, этническими, культурными и так далее), реализуемыми вне сферы деятельности властно-государственных структур и позволяющими контролировать действия государственной машины. Становление концепции гражданского общества, так же как и понятия «политика», связывается с развитием форм государственного правления, которые образовались в Древней Греции и Риме. Политическая организация опиралась на экономический и политический суверенитет сообщества свободных собственников и производителей. Суверенитет имел значение для всего общинного образования. Данный суверенитет, в рамках идеально типической модели, предполагал для каждого гражданина возможность, а нередко обязанность, в некоторых формах, например, в виде голосования, участвовать в решении государственных вопросов. В центре политического находятся государство, власть и властные отношения. При этом гражданское общество и государство взаимодействуют между собой. Наконец, имеют место ряд институтов и отношений, одновременно относящиеся к сфере и государства, и гражданского общества. Эти институты являются связующими звеньями между государством и гражданским обществом. Как раз от структур и институтов, которые находятся на границе двух образований, в решающей степени зависит стабильное функционирование как гражданского общества, так и государства, их жизнеспособность и динамика развития. Государство как правовая форма организации и функционирования публичной власти является институцией гражданского общества. Этот подход требует концептуального разграничения сфер гражданского общества и государства. Первое – это область свободной и автономной активности гражданина, который в этой области выступает как независимый индивид, преследующий свои частные цели и интересы. Столь же автономными являются ассоциации и общественные образования, которые создаются гражданами в сфере общества. Второе – это сфера публично-властных отношений, в которой государство как аппарат власти и управления выступает от имени общества как целого и обязано действовать в общих интересах данного общества. Противоречия, возникающие между гражданским обществом и бюрократией можно проследить в следующих аспектах. Гражданское общество пытается обеспечить политический, идеологический, культурный и нравственный контроль над государственными институтами власти, а также самореализацию личности. Государство в лице, прежде всего, бюрократии старается контролировать этот процесс. И если этому государству удается подчинить элементы появляющегося гражданского общества, то государственная бюрократия становится самодостаточным фактором в жизни общества, ее неподконтрольность никаким институтам способна привести данное государство к замкнутости и изолированности от мирового сообщества. Поэтому формирование гражданского общества как противовеса бюрократической власти является необходимым условием развития не только данного общества, но и самого государства. Гражданское общество складывается за пределами политической системы, но охватывает и ее, так как она – составляющая часть общества и образовывается самими гражданами в силу исторически сложившихся традиций и культуры. |

76. Особливості соц. і культурної диференціації інформ суспільства

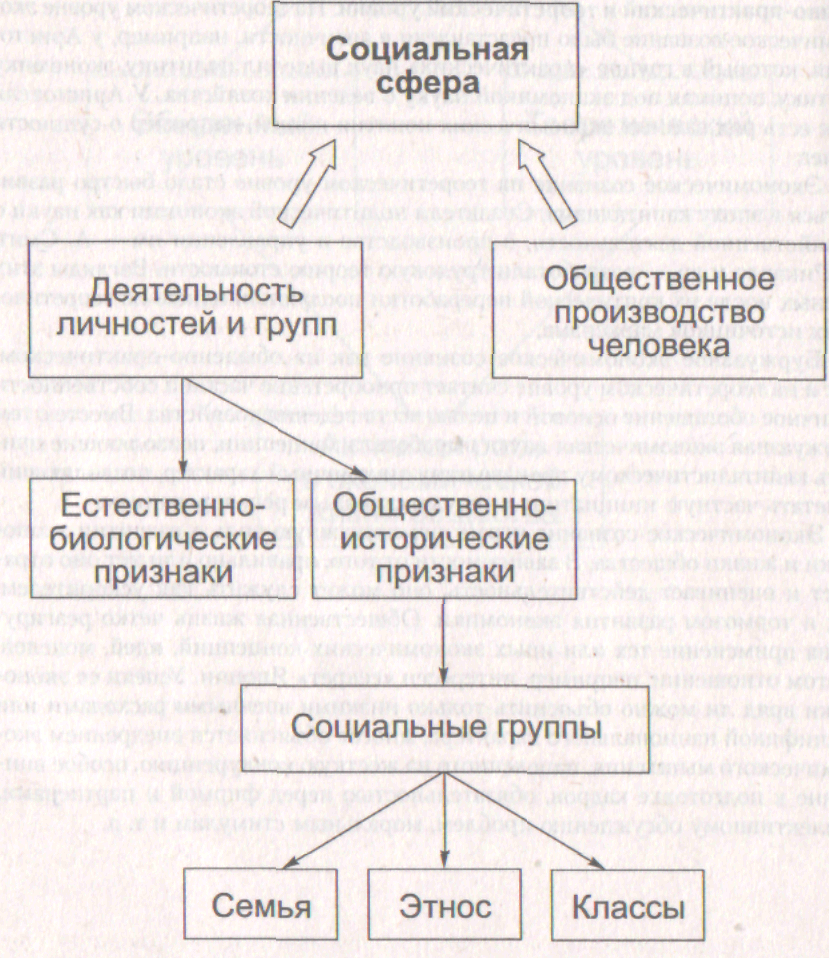

С Цель информатизации - глобальная рационализация интеллектуальной деятельности, обеспечивающей автоформализацию предметных областей и автономию процесса познания каждого индивида за счет свободного доступа ко всем видам, формам и уровням учебных знаний. В обществе есть различные группы людей. Признаки, определяющие специфику и различия групп людей, делятся на естественно-биологические и общественно-исторические. Важнейшие среди социальных групп – семья, этнос, классы. Семья – первичная, элементарная ячейка общества, представляющая собой отношения между мужем и женой, родителями и детьми, семья функционирует как устойчивая социальная общность. Этнос (от греч. этнос – племя, народ) – это такая группа людей, членов которой объединяет сознание своей генетической связи с другими представителями этой группы, общностью исторического происхождения, единством языка. Социальная структура общества - совокупность исторически сложившихся общностей людей (профессиональных объединений, населения города и деревни и др.), система их закономерных связей и отношений. Она определяется существующим способом производства и конкретно производственными отношениями. Ее ядром является классовое деление общества– совокупность существующих в обществе классов. Классы - группы людей, которые различаются по признакам: по месту в системе производства (собственник средств производства или нет); по отношению к средствам производства(Ср Тр + Пр Тр = Ср Пр - овеществленный труд) (специальность); по роли в общественной организации труда (управление); по формам и размерам получаемых доходов. Основные социальные группы людей: 1) основные классы – классы, соответствующие данному способу производства, выражающие его сущность (крестьянство, рабочие); 2) неосновные классы – классы, оставшиеся от предыдущей соц. эконом. формации, или зародились сейчас как носители будущей формации (интелегенция, буржуазия); 3) прослойки – это социальные группы, которые по своему положению в системе общественного производства и по своему отношению к собственности не относятся не к одному из классов: служащие, интеллигенция, духовенство; 4) деклсссифицированные элементы – организованная преступность; 5) касты – замкнутая группа людей, организованная по профессиональному принципу (Япония, Индия). существуют такие формы общности людей: 1) род – организованная группа людей по принципу родственных связей; 2) племя – совокупность родов, проживающих на одной территории, говорящая на одном языке, занимающаяся деятельностью, и находящаяся в родственных отношениях; 3) народ – совокупность различных племен, имеющая свою территорию, язык, культуру; 4) нация – сложилась на основе народностей в период становления капитализма. С момента возникновения общество имело следующую структуру: Род, племя (организация по принципу кровно-родственной связи); Семья (организация людей на основе частной собственности); Рабовладельческое общество, феодальное общество (формирование народа); Капитализм (формирование нации); |

74. Cтруктура 1а: соціальні групи та соціально-етнічні спільноти людей

В обществе есть различные группы людей. Признаки, определяющие специфику и различия групп людей, делятся на естественно-биологические и общественно-исторические. Важнейшие среди социальных групп – семья, этнос, классы. С Этнос (от греч. этнос – племя, народ) – это такая группа людей, членов которой объединяет сознание своей генетической связи с другими представителями этой группы, общностью исторического происхождения, единством языка. Социальная структура общества - совокупность исторически сложившихся общностей людей (профессиональных объединений, населения города и деревни и др.), система их закономерных связей и отношений. Она определяется существующим способом производства и конкретно производственными отношениями. Ее ядром является классовое деление общества– совокупность существующих в обществе классов. Классы - группы людей, которые различаются по признакам: по месту в системе производства (собственник средств производства или нет); по отношению к средствам производства(овеществленный труд) (специальность); по роли в общественной организации труда (управление); по формам и размерам получаемых доходов. Основные социальные группы людей: 1) основные классы – классы, соответствующие данному способу производства, выражающие его сущность (крестьянство, рабочие); 2) неосновные классы – классы, оставшиеся от предыдущей соц. эконом. формации, или зародились сейчас как носители будущей формации (интелегенция, буржуазия); 3) прослойки – это социальные группы, которые по своему положению в системе общественного производства и по своему отношению к собственности не относятся не к одному из классов: служащие, интеллигенция, духовенство; 4) деклсссифицированные элементы – организованная преступность; 5) касты – замкнутая группа людей, организованная по профессиональному принципу (Япония, Индия). существуют такие формы общности людей: 1) род – организованная группа людей по принципу родственных связей; 2) племя – совокупность родов, проживающих на одной территории, говорящая на одном языке, занимающаяся деятельностью, и находящаяся в родственных отношениях; 3) народ – совокупность различных племен, имеющая свою территорию, язык, культуру; 4) нация – сложилась на основе народностей в период становления капитализма. С момента возникновения общество имело следующую структуру: Род, племя (организация по принципу кровно-родственной связи); Семья (организация людей на основе частной собственности); Рабовладельческое общество, феодальное общество (формирование народа); Капитализм (формирование нации); |

олитика

– это сфера жизни и деятельности

людей,

связанная с отношениями людей,

объединенных в социальные группы,

классы, нации, страны. Эти отношения

регулируются

особыми

институтами, учреждениями, организациями,

которые в своей совокупности составляют

политическую

систему общества.

Ее элементы – государство,

политические партии, общественные

организации,

принимающие участие в политической

жизни общества.

олитика

– это сфера жизни и деятельности

людей,

связанная с отношениями людей,

объединенных в социальные группы,

классы, нации, страны. Эти отношения

регулируются

особыми

институтами, учреждениями, организациями,

которые в своей совокупности составляют

политическую

систему общества.

Ее элементы – государство,

политические партии, общественные

организации,

принимающие участие в политической

жизни общества. овременное

об-во называют информатизационным,

т.к. информация образует важнейший

элемент его жизнедеятельности.

овременное

об-во называют информатизационным,

т.к. информация образует важнейший

элемент его жизнедеятельности.

емья

–

первичная, элементарная ячейка

общества, представляющая собой

отношения между мужем и женой,

родителями и детьми, семья функционирует

как устойчивая социальная общность.

емья

–

первичная, элементарная ячейка

общества, представляющая собой

отношения между мужем и женой,

родителями и детьми, семья функционирует

как устойчивая социальная общность.