философия_1 / философия / наташа / otvety_na_voprosy / ответы на вопросы / 2012_osnovnye_voprosy

.doc

|

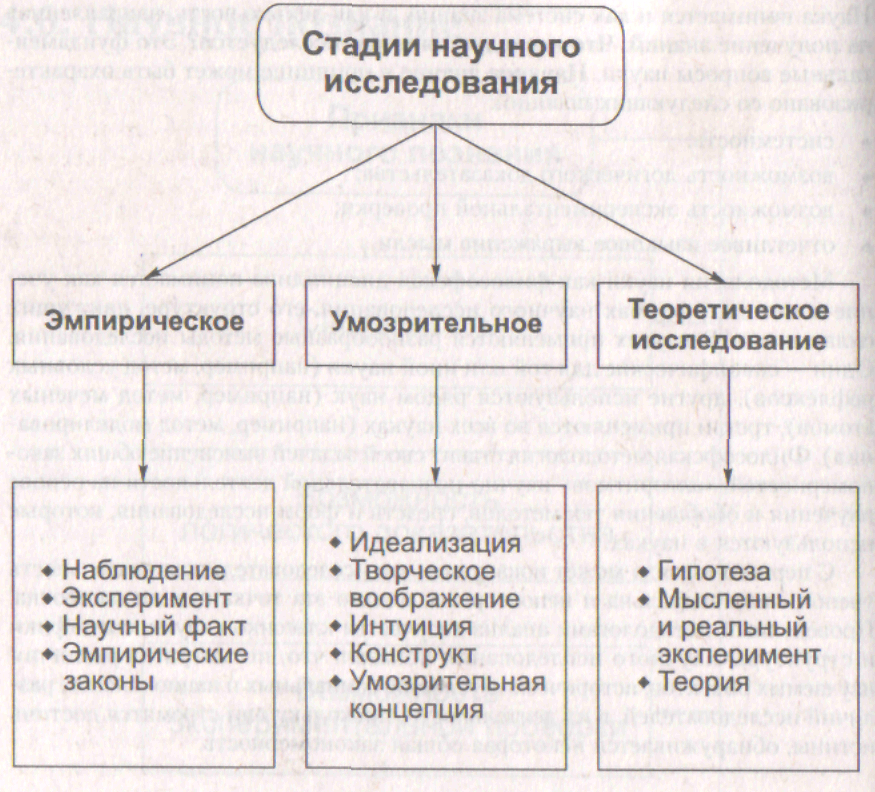

60. Особливості наукового знання та основні принципи побудови наукової теорії Т Не все философы считают что достоверность это необходимый признак теории. В связи с этим выделяют два подхода. Представители первого подхода если и относя к теориям концепции, которые могут оказаться не достоверными, то все же считают, что задача науки – создание истинных теорий. Представители другого подхода считают, что теории не являются отражением реальной действительности. Теорию они понимают как инструмент познания. Одна теория лучше другой, если она является более удобным инструментом познания. Принимая достоверность за отличительную черту теории, мы отграничиваем этот вид знания от гипотезы. Объектом научной теории являются некоторые закономерные связи действительности. Теория как мысленная конструкция не просто познает эти связи, но и организует их в сис-му. При этом обычно содержит определенные методы истолкования изучаемой области и предсказания поведения объектов (объяснение). Они формируются в различные классификации. Сформулированная теория не остается неизменной, она трансформируется как под влиянием эмпирического материала, так и открытия информации, содержащейся в ней самой в скрытом виде Теории: 1)формализация; Этот прием заключается в построении абстрактно-матем. моделей. При формализации рассуждения об объектах переносятся в плоскость оперирования со знаками (формулами). (Широко применяется в матем., логике, соврем. лингвистике. 2)аксиоматический; Сначала задается набор исходных положений не требующих доказательств. Потом – вывод из них. 3)гипотетико-дедуктивный (зарождение и проверка новых гипотез). Метод построения знания состоит в том, что сначала создается гипотетическая конструкция, кот. дедуктивно развертывается, образуя систему гипотез, затем система подвергается опытной проверке, в ходе кот. она уточняется и конкретизируется. Научное знание обл. след. Св-вами:1 общезначимое 2системности 3 знание носит обоснованно-выводной характер 4 многократное воспроизведение 5 многократное подтверждение В структуру современного научного метода, то есть способа построения новых знаний, входят: Наблюдение фактов и измерение, количественное или качественное описание наблюдений. В таких описаниях с необходимостью используются различные абстракции. Анализ результатов наблюдения – их систематизация, вычленение значимого и второстепенного. Обобщение (синтез) и формулирование гипотез, теорий. Прогноз: формулирование следствий из предложенной гипотезы или принятой теории с помощью дедукции, индукции или других логических методов. Проверка прогнозируемых следствий с помощью эксперимента (по терминологии Карла Поппера – критического эксперимента). |

58. Принципи наукової гносеології

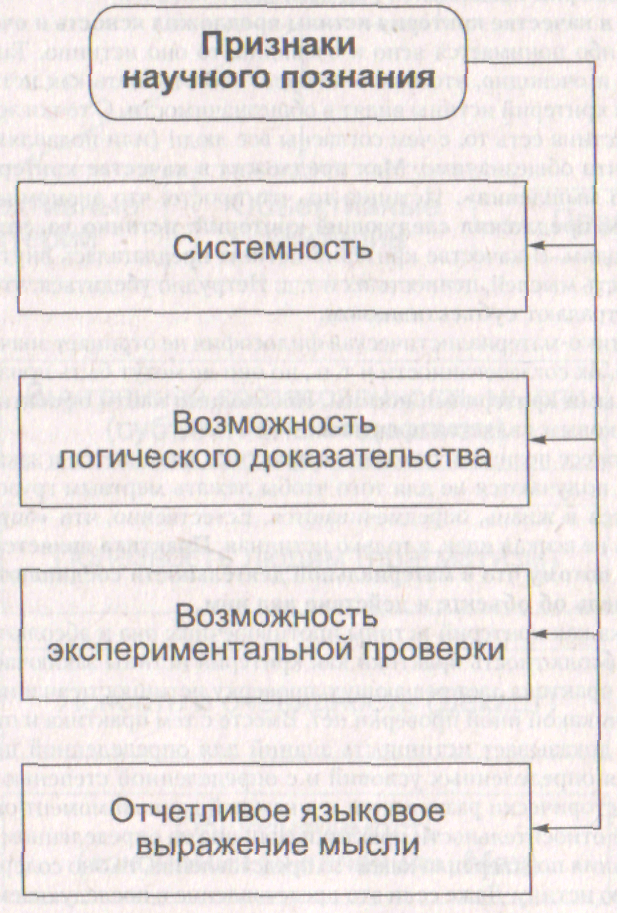

Научное знание в принципе может быть охарактеризовано со следующих позиций: ♦ системность; ♦ возможность логического доказательства; ♦ возможность экспериментальной проверки; ♦ отчетливое языковое выражение мысли Теория познания или гносеология - раздел философии, изучающий взаимоотношения субъекта и объекта в процессе познавательной деятельности, отношение знания к действительности, возможности познавания мира человеком, критерии истинности и достоверности знания. Современная т.п. строится на теории отражения. В философии сущ. 3 основных точки зрения на познаваемость мира: оптимизм, агностицизм и скептицизм. Оптимисты утверждают принципиальную познаваемость мира, агностики, напротив, ее отрицают. Скептики не отрицают познаваемость мира, но выражают сомнения в познаваемости мира. Мир существует для нас лишь в аспекте его данности познающему субъекту. Подлинный субъект познания никогда не бывает подлинно гносеологическим: это живая личность с ее страстями, интересами, желаниями, чертами характера, темперамента и т.д. Фрагмент бытия оказавщийся в фокусе ищущей мысли, составляет объект познания. В современной гносеологии принято различать объект и предмет познания. Под объектом познания имеют в виду реальные фрагменты бытия, подвергающиеся иследованнию. Предмет же - это конкретные аспекты, на которое направлено острие ищущей мысли. Движущей силой познания является практика. Практика - это материальная, предметно-чувственная деятельность людей, имеющая своим содержанием освоение и преобразование природных и социальных объектов и составляющая всеобщую основу и движущую силу развития человеческого общества и познания. По отношению к практике она играет троякую роль. Во-первых является источником, основой познания,его движущей силой, дает ему необходимый фактический материал. Во-вторых, практика является способом приложения знаний, и в этом смысле она цель познания. В-третьих она служит мерилом, критeрием истинности результатов. |

56. Практика як основа, ціль пізнання і критерій істини Практика – это материальная деятельность людей по преобразованию материальных систем. Она является основой познания. Познание соотносится с практикой. Человек познает мир в процессе своей практической деятельности. Результатом познавательной деятельности человека является новое знание о мире. Познание – это взаимодействие объекта и субъекта познания. Объект познания – это окружающий мир, который познается, а субъект познания – это тот, кем он познается, т е человек. Цель познания – получить достоверные знания о мире. Диалектический путь познания мира (философская формула): живое созерцание (чувственное познание, дает знание о явлениях) абстрактное мышление (рациональное познание, дает знание о сущности) практика. Формами чувственного познания являются: ощущения – субъективный образ объективного мира, с его помощью мы получаем образ одного свойств; восприятия – целостный образ; представление – зафиксированное в памяти восприятие. Формы рационального или логического познания: понятие – отражение признаков предмета с помощью слов; суждение – форма мысли, в кот. что-то утверждается или что-то отрицается; умозаключение – вывод, полученный в результате неск. суждений. Многообразие форм практики и ее связь с познанием делают практику критерием истины – критерием, позволяющим разграничить истину и заблуждения. Истина – это адекватное знание объективного мира, т е соответствующее ему, правильное. С точки зрения научной Ф., истина может выступать: абсолютной, относительной, объективной (по содержанию и источнику), субъективной (по формам отражения, носитель – человек) и конкретной. Абсолютная истина – это стремление к полному знанию, знания, проверенные многовековой практикой (табл. умн.), а также это исторические события и факты, географ. местоположение. Абсолютизация абсолютной истины – догматизм. Абсолютная истина – это совокупность относительных. Относительная истина –истина, кот. м.б. дополнена, это объективная истина + заблуждения. Абсолютизация относительной истины – релятивизм. Заблуждение – непреднамеренное искажение истины. Причины возникновения заблуждений в науке: характер поиска истины, т.е. невозможность получения знаний о предмете в целом, при этом выдвигаются предположения или гипотезы; многогранность объектов изучения; глубокая скрытость истины, она не лежит на поверхности, ее нужно добыть. Путь науки к истине лежит заблуждения. Они не равноправны и могут быть научные и ненаучные; эмпирические; теоретические; иллюзии; религиозные.

|

|

61. Наука у філ. ракурсі

Н Функции Ф в научном познании: - Интегративная (синтетическая) - системное, целостное обобщение и объединение разнообразных форм познания, практики, культуры – всего опыта человечества в целом. Философское обобщение – это не просто механическое этого опыта, а качественно новое, всеобщее и универсальное знание. - Критическая. При этом критика должна быть конструктивной, предлагающая новые решения. Отсутствие конструктивно-критического подхода неизбежно оборачивается апологетикой – предвзятой защитой, безудержным восхвалением чего-либо вместо объективного анализа. - Ф дает наиболее общую картину мира в его универсально-объективных характеристиках. - илософия вооружает исследователя знанием общих закономерностей самого познавательного процесса в его целостности и развитии. - Ф дает науке наиболее общие методологические принципы, формулируемые на основе определенных категорий. - От Ф ученый получает определенные мировоззренческие ценностные установки и ориентиры, которые иногда в значительной степени влияют на процесс научного исследования и его конечные результаты. Наука понимается и как система знаний, и как деятельность, направленная на получение знаний. Что исследуется и как исследуется? Это фундаментальные вопросы науки. Методология науки как философская дисциплина понимается как учение о методах, формах научного исследования, его структуре, движущих силах и т. д. Н - знания, отражающие определенную сферу бытия в системной и субординированной форме Воздействие науки на общество, окружающий мир внушительно очевидны: универсальность, многосторонность, глубина воздействия. Прикладное значение проникновения науки в глубинные основы жизни природы и общества настолько велико, что жизнь без науки невозможно представить. На современном этапе развития философии науку и культуру рассматривают в единстве. В философии н - социальный институт общества, в котором организуется и осуществляется деятельность направленная на приобретение новых знаний об окружающем мире. Наука - детище общества. Она возникла для удовлетворения острых потребностей в знании. Будучи продуктом общества, наука - относительно самостоятельное социальное явление и развивается по собственным закономерностям: преемственность, чередование спокойных этапов и научных революций, дифференциация и интеграция наук, усиление социальных функций. Наука (Н) – это не только научное знание, но и особого рода деятельность. Наука в процессе своей деятельности производит множество специфических продуктов, наиболее очевидными из которых являются научные знания и научные методы. Кроме того, в ходе научной деятельности создается в сам ее субъект. На индивидном уровне им выступает профессионально подготовленный специалист, владеющий соответствующими навыками и знаниями. Но наиболее фундаментальным результатом Н деятельности является то, что в Н познании производится и воспроизводится само особое отношение к миру – научно-познавательное, или, шире, рационально-теоретическое. |

63. Види наукового пояснення Дедуктивно-номологический (Поппер Гемпель) – дать причинное объяснение событиям путем дедуциров высказывания исп в кач-ве посылок унив зак-ны вместе с опред нач условиями. Посылки-экспланс; следствие – экспландум. Придат необходимый характер объясняемому соб. Если причина ист и имеет место то ист и имеет место положение. Отн-но прогнозир-я событий – условие адекватн: почему соб им место→инф→потому. Обяснение связ-т явление с сущ-ми зак=ми. Рациональное дрей – открыв мотивы которые побудили к действ и показ-т что поступок был разумным. Недост : вост событий эпохи, влияние импульса Интенциальное практический силлогизм объясн не рац-ть действия, а цель индивида посылки: желат рез-т, ср=ва достижения. Цель – реал еномен сознания сущ-й до события мож б одной из причин его возн Интенция – действующая причина Недост: Вериф закл тербует вериф посылок, кот-е опир на вериф закл; неоднознач связи; различие целей и ср-в Интенциональность, согласно Гуссерлю, – «главная феноменологическая тема», «основной характер сознания вообще, которое благодаря этому есть не только переживание, но и переживание, обладающее смыслом»[31]. Интенциональность переживания (акта) сознания – направленность его на объект (предмет). Эта направленность и составляет смысл переживания; без неё переживания были бы, образно говоря, лишь «картинками» в сознании – фактами сознания, не указывающими ни на что вне сознания. Свойство содержаний (переживаний) сознания быть сознанием чего-то, «„сознанием-о“ их объектов, независимо от того, реальны ли сами объекты или нет»[32] является фундаментальным свойством сознания. «…Восприятие есть восприятие чего-то, скажем, вещи; суждение есть суждение о каком-либо положении дел; оценивание – оценивание какой-либо ценностной ситуации; желание – желательного обстоятельства и т. д. Действование направлено на такое-то действие, поведение – на поступок, любовь – на то, что любимо, радование – на радостное и т. д.»[33]. Интенциональную природу сознания обнаруживает феноменологическая редукция: переходя от сосредоточения (в естественной установке) на объектах к сосредоточению (в рефлексии) на субъективном опыте, то есть на самих содержаниях, переживаниях сознания (психических актах), в которых эти объекты даются, мы немедленно обнаруживаем, что, хотя сами по себе они не более чем явления сознания, они при этом несут в себе указание на находящуюся вне сознания, в пространстве вещь.[34] Интенциональный предмет, на который направлено переживание, может быть как реальным, так и идеальным (как конкретной вещью или положением дел, так и сущностью)[35]. Интенциональный предмет восприятия этого конкретного дома – реальная вещь; интенциональный предмет слова «дом» – соответствующая сущность |

65. Особливості сучасного етапу розвитку науки моменты в изменении образа науки наших дней: а) Конечно, выдвижение принципиально новых идей в науке остается делом сравнительно немногих наиболее крупных ученых, которым удается заглянуть за “горизонты” познания, а нередко и существенно их расширить. Но все же для научного познания в целом становятся все более характерными коллективные формы деятельности, осуществляемые, как выражаются философы, “научными сообществами”. б) В современную науку все более проникают методы, основанные на новых технологиях, а с другой стороны–новые математические методы, которые серьезно меняют прежнюю методологию научного познания; следовательно, требуются и философские коррективы по этому поводу в) Сфера научного познания стремительно расширяется, включая прежде недоступные объекты и в микромире, включая тончайшие механизмы живого, и в макроскопических масштабах. г) одна характерная черта современной науки состоит в том, что она перешла к комплексному исследованию человека методами разных наук. д) Значительные изменения происходят в системе научного знания. Оно все более усложняется, знания разных наук перекрещиваются, взаимно оплодотворяя друг друга в решении ключевых проблем современной науки. Наука оказывает влияние на все стороны жизни как общества в целом, так и отдельного человека. Достижения современной науки преломляются тем или иным образом во всех сферах культуры. Наука обеспечивает беспрецедентный технологический прогресс, создавая условия для повышения уровня и качества жизни. Она выступает и как социально-политический фактор: государство, обладающее развитой наукой и на основе этого создающее передовые технологии, обеспечивает себе и больший вес в международном сообществе. довольно быстро обнаружились и некоторые опасности, связанные с возможным применением достижений современной науки. |

|

66. Філософські основи методології наукового дослідження Философия дает наиболее общую картину мира в его универсально-объективных характеристиках, представляет материальную действительность в единстве всех ее атрибутов, форм движения и фундаментальных законов. философия дает общее видение мира, на основе которого строятся видения частнонаучного характера как элементы более широкого целого -- философского осмысления реальности. Философия дает науке наиболее общие принципы, формулируемые на основе определенных категорий Категории сущности и явления. Развитие познания есть движение мысли от поверхностного ко все более глубокому, скрытому - к сущности. Сущность обладает подлинной действительностью только вследствие определенных форм своего самообнаружения. Явление выражает лишь некую грань сущности, один из ее аспектов. Сущность внутри себя динамична и подвержена принципу развития. Явление - это проявление сущности. И сущность и явление существуют объективно, это атрибуты объекта. Категории содержания и формы. Содержание - совокупность различных элементов и их взаимодействий, определяющих основной тип, характер того или иного явления, процесса. Форма - принцип упорядоченности, способ существования того или иного содержания. Категории причины и следствия. С точки зрения принципа всеобщей связи причинность - генетическая связь явлений, в которой одно (причина) порождает другое (следствие]. С точки зрения принципа развития причинность - всякое изменение и развитие, которое имеет свою причину и следствие. Одной из характеристик причинности является ее связь с категорией времени. Следствие распространяет свое влияние не только вперед (как новая причина), но и назад, на его причину, видоизменяя ее силы, особенно когда причинная связь не мгновенна, а протяженна. Это растянутое во времени взаимодействие причины и следствия называется принципом обратной связи. Категории необходимости и случайности. Необходимость - связь явлений, при которой наступление события-причины влечет за собой явление-следствие. Случайность - результат воздействия некоторых из неопределенно большого числа разнообразных в точности неизвестных причин. Реальные явления обусловлены внутренними (необходимыми) и внешними (случайными) причинами. Познание соотношения необходимого и случайного - условие практического применения знаний об объективных закономерностях жизни человека. Категории единичного, особенного и всеобщего. Единичное суть категория, выражающая относительную обособленность, неповторимую качественную и количественную определенность, бесконечное разнообразие - это лишь одна сторона бытия. Другая сторона заключается в общности вещей, их структур, свойств, отношений. Хотя общее и помогает нам приблизиться к сущности, тем не менее нельзя смешивать его с самой сущностью. Общее не существует отдельно, оно существует как закон рождения и жизни единичного. В познании можно идти 2 путями: путем отвлечения от единичного, случайного к образам общих понятий, теорий, отражающих существенное. От философии ученый получает определенные мировоззренческие, ценностные установки и смысложизненные ориентиры, которые -- иногда в значительной степени (особенно в гуманитарных науках) -- влияют на процесс научного исследования и его конечные результаты (аксиологический аспект). |

64. Поняття істини в філософії науки ХХ століття; наукова раціональність та істина Познание – это отражение действительности в сознание человека. Истина – это адекватное знание объективного мира, т е соответствующее ему, правильное. Характеристики истины: 1) объективность – это та часть знаний, которая от нас не зависит; 2) субъективность – истина это объект познания, а человек это субъект познания, т е в их взаимодействии участвует познание человека; 3) абсолютность – это такое знание, которое не может быть опровергнуто в дальнейшем процессе познания мира; 4) относительность – это достоверное знание о мире, которое не завершено и может быть дополнено; 5) конкретность – сочетание временных и пространственных характеристик предмета или явления. Формы истины: абсолютная, относительная, обыденная, научная, философская. Абсолютная истина – это стремление к полному, окончательному знанию о предмете. Абсолютная истина – это совокупность относительных. Относительная истина – неполное, неточное знание о предмете; это абсолютная истина + заблуждения. Концепции истины: 1) классическое понимание истины; 2)опытная подтверждаемость; 3) позиция неопозитивизма – знание о мире возможно получить только в повседневном его познание; 4) истина - это свойство самосогласованности знаний; 5) махизм (эмпириокритицизм) – истина - опыт большинства; 6) прагматизм – истина полезность знаний ее эффективность; 7) конвенционализм – это соглашение. Основным критерием истины является – практика - это материальная деятельность людей по преобразованию материальных систем. Истина - это адекватная информация о объекте, получаемая посредством либо чувственного или интелектуального постижения либо сообщения о нем и характеризуемая с точки зрения ее достоверности. Заблуждение - это содержание сознания, не соответствующее реальности, но принимаемое за истинное. Ложь - это искажение действительного состояния дел, имеющее целью ввести кого-то в обман. Любой объект познания - неисчерпаем, он меняется, обладает множеством свойств и связан бесконечным числом связей с окружающим миром. Каждая ступень познания ограничена уровнем развития общества, науки. Научные знания поэтому носят относительный характер. Относительность знаний заключается в их неполноте и вероятностном характере. Рациональное в научном познании. Творческая активность ума по-разному реализуется в науке. В естествознании наиболее значимым результатом творчества является открытие – установление новых, ранее неизвестных фактов, свойств и закономерностей реального мира. Кроме того, следует упомянуть изобретение – создание ранее не существовавшего. Сделать открытие – значит правильно установить надлежащее место нового факта в системе теории в целом, а не просто обнаружить его. Осмысление новых фактов нередко приводит к построению новой теории. |

62. Загальні концепції та моделі розвитку науки Постпозитивизм-множество концепций, на смену позитивизму; внимание уделяется рациональным методам познания. Карл Поппер. Истина не абсолютна; старая теория сменяется новой; старое знание стан. Заблуждением; задача теории и философии науч познания не поиск истины, а проблема роста знаний; рост знаний достигается в дискуссии; название его теории-критичекий рационализм; по нему ученые делают открытия, не от фактов к теории, а от гипотез к единичным высказываниям;они пользуются гипотетически-дедуктивным методом; из гипотез выводят предположения и сравнивают с известными утвержд, если относительно теории и известн. предпол. Совпадают - ученые пришли к согласию-теория временно подтверждена. Всякая теория ненадежна и подвержена ошибкам. Окончат подтвердить теорию нельзя, но ее можно опровергнуть (фальсифицировать). Теория опровергнута, если она противор опыт. Философия не поддается фальсиф., то есть не имеет научного характера. Проблема понимания истины рассматривается всесторонне(соответствие объекта и его обозначения, проблема метаязыка науки). Эта теория решает три задачи : 1) избегать наивного эмпиризма; 2) не допускать спекулятивных рассуждений в духе немецкой классической философии; 3) не впадать в иррационализм. Имре Лакатос. Реальны лишь те науки, которые позволяют изучать себя с точки зрения определенных логических требований. При этом предложил оригинальный вариант логики догадок и опровержений. Важность сравнений разных теорий друг с другом. К тому же надо сравнивать не теории, а научно-исследовательский программы. Каждая содержит несколько теорий, твердое ядро программы переходит от одной к другой, а защитный пояс может частично разрушаться. Переход к новой программе происходит, когда разрушению подвергается твердое ядро.Новая программа должна быть насыщена новым эмпирическим содержанием по сравнению с предшественницей. Томас Кун. Разработал концепцию научных парадигм, нормальной науки и научных революций. Парадигма-совокупность теоретических и методологических предпосылок, определяющих конкретное научное исследование, которая воплощается в научной практике на данном этапе. Согласно его концепции, на первом этапе научной дисциплины отсутствует система ценностей и согласие относительно целей, теоретических установок, общепринятых методов и фактов. Создание парадигмы означает достижение такого согласия на основе общепринятых образцов теоретических или эмпирических знаний, При этом ученые опираются на особые ценности, используют замкнутый язык и образуют замкнутое сообщество. Переход от одной парадигмы к другой сопровождается коллективным изменением видения, интерпретации эмпирических фактов. полученные в рамках разных парадигм знания несопоставимы и несравнимы, имеют различный смысл. |

еория

– это высшая, самая развитая организация

научных знаний, которая дает целостное

отображение закономерностей некоторой

сферы действительности и представляет

собой знаковую модель этой сферы.

Особенностью теории является то, что

она обладает предсказательной силой.

еория

– это высшая, самая развитая организация

научных знаний, которая дает целостное

отображение закономерностей некоторой

сферы действительности и представляет

собой знаковую модель этой сферы.

Особенностью теории является то, что

она обладает предсказательной силой.

аука

понимается и

как

система знаний,

и как

деятельность, направленная на получение

знаний.

Научное

знание в

принципе

может быть охарактеризовано со

следующих позиций:

- системность;

- возможность

логического доказательства;

- возможность

эксперимент

проверки;

- отчетливое

языковое выражение мысли.

аука

понимается и

как

система знаний,

и как

деятельность, направленная на получение

знаний.

Научное

знание в

принципе

может быть охарактеризовано со

следующих позиций:

- системность;

- возможность

логического доказательства;

- возможность

эксперимент

проверки;

- отчетливое

языковое выражение мысли.