философия_1 / философия / наташа / otvety_na_voprosy / ответы на вопросы / 2012_osnovnye_voprosy

.doc

|

49. Розвиток як філософська проблема, її формування. Основні філософські концепції розвитку Диалектика - как наиболее полное и всестороннее учение о развитии. Диалектика - наука спорить. Сократ: переход от частных случаев к искомым общим их определениям. Его ученик- Платон: диалектика как метод анализа и синтеза понятий, как движение мысли от многообразных конкретных их значений к общим понятиям - идеям. Диалектика как искусство спорить развилась в средние века. Важное место в диалектике занимает идея всеобщей взаимосвязи явлений. Важным предметом диалектики являются универсальные связи типа связь единичного и общего, части и целого, явления и сущности... Категории диалектики: "случайность - необходимость", "причина - следствие", "единое - общее", "явление и сущность". категории зависят от социал. - историч. этапа. Гегель: тезис, антитезис, синтез. Античная диалектика - Гераклит, идиалестическая - Гегель, материалестическую. Гераклит «Мир угасающий», «Все в космосе живет в противоречии и может изменяться».Д – способ философствования и достижения истины. Диал метод развивает Сократ. «Д – это искусство сокрыть противоречия в суждениях и копаться в них для достижения истины». У Платона Д понимается как сущ-ие идей, идей, кот сущ-ют до чел-ка. Кант рассм Д как диалект категорий. Мышление и бытие – тождественны. Д мысли – Д бытия (Гегель). Это взаимопереход мысли, понятия, бытийных форм. Он развив Д со своими категориями, принципами (выдел как науку). Д Гегеля наследует Маркс, но у Гегеля мышл и бытие – тожд, т.к. мышление порождает бытие, а у Маркса – наоборот. Развитие – процесс длительных, накапливающихся, необратимых, поступательных изменений сложных системных объектов в достаточно больших интервалах времени. В результате развития возникает новое качественное состояние объекта, которое выступает как изменение его состава или структуры (т.е. возникновение, трансформация или исчезновение его элементов и связей). Способность к развитию составляет одно из всеобщих свойств материи и сознания. В процессе развития последовательно сменяют друг друга фазы, ступени процесса, закономерно изменяется уровень организованности системы. Древняя философия и наука не знали идеи развития в точном смысле этого слова, поскольку время тогда мыслилось как протекающее циклически и все процессы воспринимались как совершающиеся по заданной «от века» программе. Целостную научную концепцию развития построил марксизм. Развитие понимается здесь как универсальное свойство материи, как подлинно всеобщий принцип, служащий также (в форме историзма) основой объяснения истории общества и познания. Общей теорией развития выступает материалистическая диалектика, главные особенности процессов развития выражает содержание ее основных законов – единства и борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в качественные, отрицания. В. И. Ленин; «Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе ("отрицание отрицания"), развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии; – развитие скачкообразное, катастрофическое, революционное; – "перерывы постепенности"; превращение количества в качество; – внутренние импульсы к развитию, даваемые противоречием, столкновением различных сил и тенденций, действующих на данное тело или в пределах данного явления или внутри данного общества; – взаимозависимость и теснейшая, неразрывная связь всех сторон каждого явления (причем история открывает все новые и новые стороны), связь, дающая единый, закономерный мировой процесс движения,– таковы некоторые черты диалектики, как более содержательного (чем обычное) учения о развитии». |

51. Функції діалектики ДИАЛЕКТИКА – учение о развитии через разрешение противоречия, а также сам процесс развития – как мышления, так и бытия. Основной и определяющей функцией диалектики познания является мировоззренческая, диалектика воздействует на познание и практику также через другие – онтологическую, гносеологическую, логическую, методологическую, эвристическую, аксиологическую, прогностическую и социальную функции. диалектика познания осуществляет мировоззренческую функцию путем содействия взаимной согласованности наук, выравниванию уровня их развития, способствует синтезу научного знания, повышению эффективности научных исследований. Онтологическая функция служит основой, во-первых, философского обобщения теоретических выводов конкретных наук и социально значимых уроков практики до уровня научного миропонимания и, во-вторых, оценки актуальных задач науки и практики в свете положений научного мировоззрения. Гносеологическая функция, благодаря которой создается своего рода общая картина человеческого познания. Переход от объяснении к рекомендациям методологической функций диалектики. методологическую функцию. способ, позволяющий правильно применять знание законов мышления к задачам познания и практики логическая функции диалектики, мы имеем в виду только диалектическую логику, предметом которой являются не формальные правила, а философские законы и категории. эвристическую функцию метод получения новых знаний, Аксиологическая (оценочная) функция диалектики состоит в определении с ее помощью эффективности и целесообразности выбора тех или иных вариантов волевых действий в области познания и практики, а прогностическая – в предвидении их возможных последствий исходя из общего миропонимания и знания важнейших законов познания и общественного развития. социальную функцию |

53. Філософсько-гносеологічне відношення до світу та його специфіка Гносеология (теория познания) предлагает решение проблем: в чем заключается источник знания, каковы способы получения знания, каковы критерии установления его истинности. В истории философии было предложено несколько концепций в гносеологии: Идеализм (утверждает первичность сознания, духовного по отношению к материальному бытию)- источником знаний является некое духовное начало. Сократ, Платон предложили концепцию врожденных идей и воспоминания. В последующих модификациях концепции врожденных идей также утверждалось происхождение знаний из нематериального источника. В религиозно-идеалистической философии утверждалось, что фундаментальные знания имеют своим источником откровение Божества. Например, Кьеркегор говорил, что переход от незнания к знанию – некое просветление, благодаря Богу открывается человеку «вечное знание». Материализм в гносеологии исходит из утверждения существования объективного мира как источника знания и отражения этого мира в сознании человека в субъективных образах. Эти образы являются копиями объектов материального мира. Хотя материализм в целом исходит из принципа отражения, есть различия в понимании процесса познания между метафизическим и диалектическим материализмом: в понимании базисных категории гносеологии – субъекта и объекта и отношения между ними (субъектно-объектного отношения). Метафизический материализм был материализмом созерцательным; протес познания понимался как результат действия активного объекта на массивно созерцающего субъекта. Далее, субъект познания брался абстрактно, без учета конкретной социальной среды, исторических условий, в которых он находится. Наконец, объект и субъект познания и субъектно-объектное отношение рассматривались узко, только в гносеологическом плане. В философии диалектического материализма, прежде всего, разграничиваются понятия объективной реальности и объекта познания. В любую историческую эпоху объектом познания является «часть» объективной реальности. Если категория объективной реальности отражает факт независимости существования от сознания субъекта, то категория объекта познания означает ту «часть» объективной реальности, с которой субъект вступил и познавательное отношение. Далее, объект познания – не только явления природного мира. Объектом познания является природа, общество и само познание и сознание. Итак, объект познания в широком смысле – все то, на что направлена познавательная деятельность субъекта. |

|

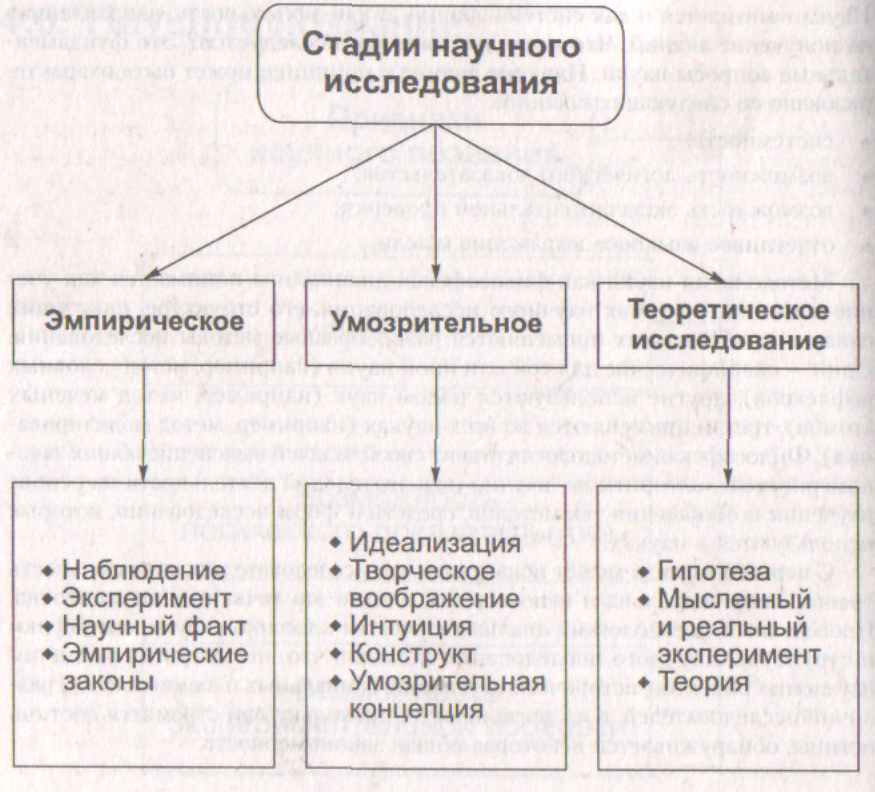

54. Рівні пізнання та спосіб перевірки знання Исходная форма чувственного познания – ощущение. Ощущение – это отражение отдельного свойства объекта, результат воздействия объекта на тот или иной орган чувств. Восприятие – это целостный образ объекта. Этот образ формируется на основе синтеза отдельных ощущений. П Первая форма взаимосвязи – от чувственного к логическому. Чувственнее познание не только генетически предшествует логическому, но и оказывает постоянное воздействие на логические образы. Вторая форма взаимосвязи – от логического к чувственному. Это -осмысленность чувственных образов, т. е. влияние логических образов на чувственные, их своеобразная «вплетенность» в чувственное познание. В структуре научного знания выделяют прежде всего два уровня знания – эмпирические и теоретические. Им соответствуют эмпирическое и теоретическое исследование. Эмпирическое познание никогда не может быть сведено только к чистой чувственности. Даже первичный слой эмпирических знаний – данные наблюдений – представляют собой сложное переплетение чувственного и рационального. Оно предполагает формирование на основе данных наблюдения особого типа знаний – научного факта. Научный факт возникает как результат очень сложной рациональной обработки данных наблюдений. Эмпирический и теоретический уровни знания отличаются по: а) Предмету. Эмпирическое и теоретическое исследования могут познавать одну и ту же объективную реальность но ее видение, ее представление, будут даваться по-разному. Эмпирическое исследование в основе своей ориентировано на изучение явлений и зависимостей между ними. На уровне же теретического познания происходит выделение сущностных связей в чистом виде. Теоретический же закон – это всегда знание достоверное. б) Средствам. Эмпирическое исследование базируется на непосредственном практическом взаимодействии исследователя с изучаемым объектом. На теоретическом уровне объект может изучаться только опосредованно, в мысленном эксперименте. в) Методам. Методы эмпирического исследования – реальный эксперимент и реальное наблюдение. Методы теоретического исследования – идеализация (метод построения идеализированного объекта); мысленный эксперимент с идеализированными объектами; методы построения теории (восхождение от абстрактного к конкретному, гипотетико-духовный метод); методы логического и исторического исследований.

|

52. Софістика, еклектика, релятивізм та догматизм як концепції, що заперечують розвиток Альтернативы диалектике: 1. Софистика 2. Эклектика. 3. Метафизика. 4. Релятивизм. 5. Догматизм. СОФИСТИКА – 1) рассуждения, основанные на преднамеренном нарушении законов логики (употребление софизмов). 2) Учение др-греч. софистов 5-4 в до н.э. ЭКЛЕКТИЗМ (эклектика) механич. соединение разнородных, часто противоположных принципов, взглядов, теорий, худ. элементов и т. п.: в архитектуре в иэобр. иск-ве сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистич. оформления для зданий или худ изделий, имеющих качественно иные смысл и назначение (использовании истинных стилей в архитектуре и худ. пром-ти 19 в.). МЕТАФИЗИКА (от греч. meta ta physika – после физики), 1) филос. учение о сверхчувственных (недоступных опыту) принципах бытия. . 2) Противоположный диалектике филос. метод, рассматривающий явления в их неизменности и независимости друг от друга, отрицающий внутр. противоречия как источник их развития. (Метафизика – вопросы, которые находятся за пределами физического мира). РЕЛЯТИВИЗМ – методологический принцип, состоящий в абсолютизации относительности и условности знания и ведущий к отрицанию возможности познания объективной истины, к агностицизму. ДОГМАТИЗМ, метафизически одностороннее, схематич., окостеневшее мышление, оперирующее догмами. В основе Д.– слепая вера в авторитеты, защита устаревших положений. Д. характерен для религ. мышления. В обществ, движении Д. приводит к вульгаризации теоретнч. положений, сектантству, полит, авантюризму или консерватизму. ДОГМА (от греч. dogma – мнение, учение, постановление), положение, принимаемое на веру за бесспорную истину, неизменную при всех обстоятельствах. |

50. Діалектика, її особливості та історичні форми Диалектика (марксистская философия) - наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления, теория и метод познания явлений действительности в их развитии, самодвижении, вызываемом внутренними противоречиями. диалектика Древней Греции (Гераклит: принцип развития, изменчивости мира, принцип единства и борьбы противоположностей);Развитие античной философии и науки расширило сферу применения диалектики. Как инструмент решения политико-правовых и этических вопросов она превратилась в метод поиска истины (Сократ), в метод анализа и синтеза понятий (Платон). В период господства метафизического метода (XV - XVIII вв.) отдельные элементы диалектики встречаются в воззрениях крупнейших философов: Декарта (идея происхождения миров из первоначальных элементов), Спинозы (диалектический подход к проблемам свободы и необходимости), Дидро (догадки об эволюции живых существ) и т.д. Следующий этап в развитии диалектики связан с именами немецких философов-идеалистов (XVIII - XIX вв.), внесших значительный вклад в понимание сложности, противоречивости процесса мышления. Большую роль здесь сыграло учение Канта об антиномиях разума (Антиномия). немецкая классическая диалектика (Гегель впервые создал систему диалектики, выделил принципы, законы и категории диалектики, но на основе идеализма);Г. Гегель впервые систематически исследовал ее и сформулировал ее коренной и неизменный признак, дал элементарную формулу, согласно которой сущность диалектики состоит в постижении противоположностей, в их единстве Категории диалектики (качество и количество, причина и следствие, возможность и действительность, свобода и необходимость и др.) неразрывно связаны с законами. Сущность диалектического понимания движения, развития явлений, его отличие от метафизики выражают законы диалектики. Основные из них: 1. Закон единства и борьбы противоположностей, раскрывающий внутренние импульсы, причину развития и являющийся сутью, ядром диалектики; 2. Закон перехода количественных изменений в качественные и обратно, характеризующий развитие не как чисто внешнее изменение предметов, а как изменение коренное, затрагивающее их внутренние свойства; 3. Закон отрицания, согласно которому развитие носит поступательный характер, идет от простого к сложному, от низшего к высшему. современная материалистическая диалектика (соединение материализма и диалектики). В противовес концепции Г. Гегеля, К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали развитие как атрибут материи, разработали материалистическую диалектику, в рамках которой возник вопрос о соотношении объективной и субъективной диалектики. Объективная диалектика изучает особенности проявления системы законов развития в объективной реальности, т.е. в материальном мире. Она включает в себя диалектику природных и общественных процессов. |

|

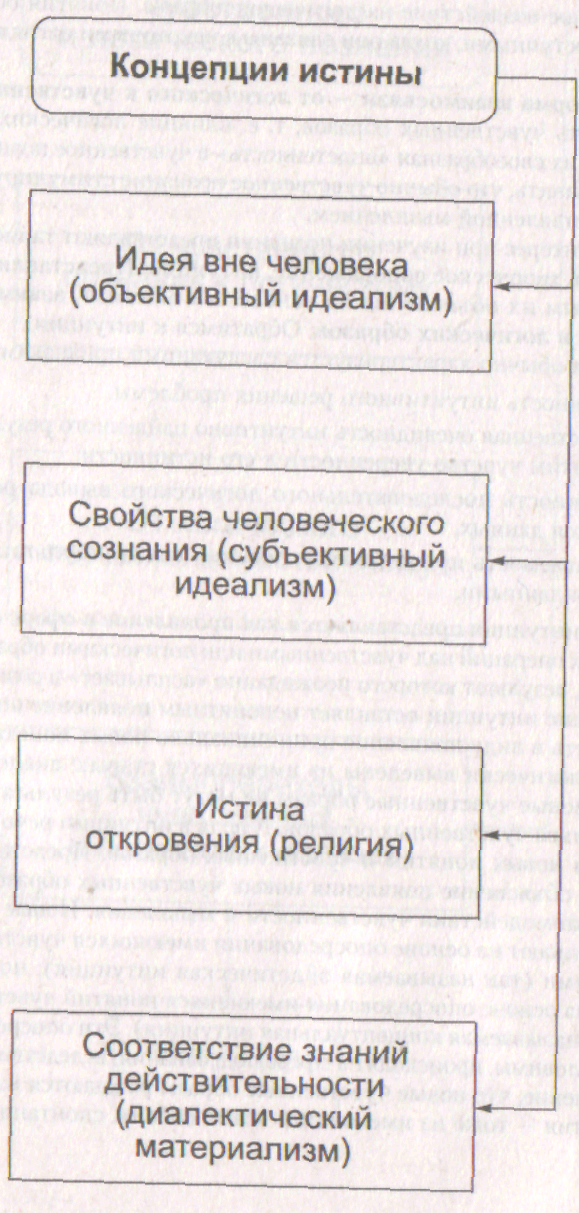

55. Істина як ціль пізнання; особливості соціального пізнання В объективном идеализме и религии истина понимается как некоторая идея вне человека. Религия говорит об истине откровения. Это своего рода мысли, указания, нормативы повеления человека, исходящие от божества. Некоторая вещь так же может быть названа истинной, если она соответствует идее. Истинный друг – тот, кто соответствует понятию друга (Гегель).

С В материализме понятие истины относится не к каким-либо вещам, явлениям объективного мира, а к знаниям об этих предметах, явлениях. Основы материалистического понимания истины были заложены Аристотелем; считая истинность не свойством вещей, а свойством представлении и суждений, он определял истинность тех или иных суждений как их соответствие действительности. Эта точка зрения получила название классической теории истины. Ее разделяли многие философы (в философии Нового времени – Гольбах, Фейербах, Маркс и др.). Истина – это процесс, идущий от менее точного и полного знания к более точному и полному знанию. Этот процесс – движение к абсолютной истине через относительные. Элементы точного знания присутствуют в каждой относительной истине. Познание – это отражение действительности в сознание человека. Истина – это адекватное знание объективного мира, т е соответствующее ему, правильное. Характеристики истины: 1) объективность – это та часть знаний, которая от нас не зависит; 2) субъективность – истина это объект познания, а человек это субъект познания, т е в их взаимодействии участвует познание человека; 3) абсолютность – это такое знание, которое не может быть опровергнуто в дальнейшем процессе познания мира; 4) относительность – это достоверное знание о мире, которое не завершено и может быть дополнено; 5) конкретность – сочетание временных и пространственных характеристик предмета или явления. Формы истины: абсолютная, относительная, обыденная, научная, философская. Абсолютная истина – это стремление к полному, окончательному знанию о предмете. Абсолютная истина – это совокупность относительных. Относительная истина – неполное, неточное знание о предмете; это абсолютная истина + заблуждения. Концепции истины: 1) классическое понимание истины; 2)опытная подтверждаемость; 3) позиция неопозитивизма – знание о мире возможно получить только в повседневном его познание; 4) истина - это свойство самосогласованности знаний; 5) махизм (эмпириокритицизм) – истина - опыт большинства; 6) прагматизм – истина полезность знаний ее эффективность; 7) конвенционализм – это соглашение. Основным критерием истины является – практика - это материальная деятельность людей по преобразованию материальных систем.

|

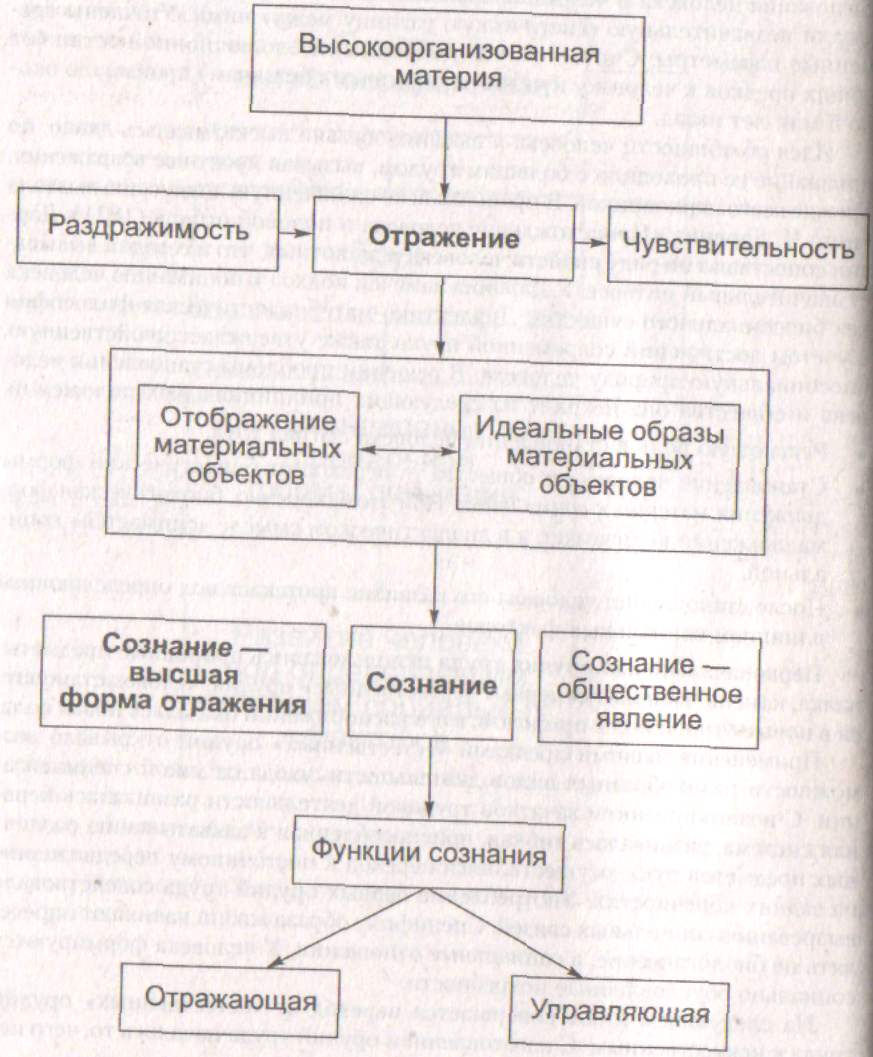

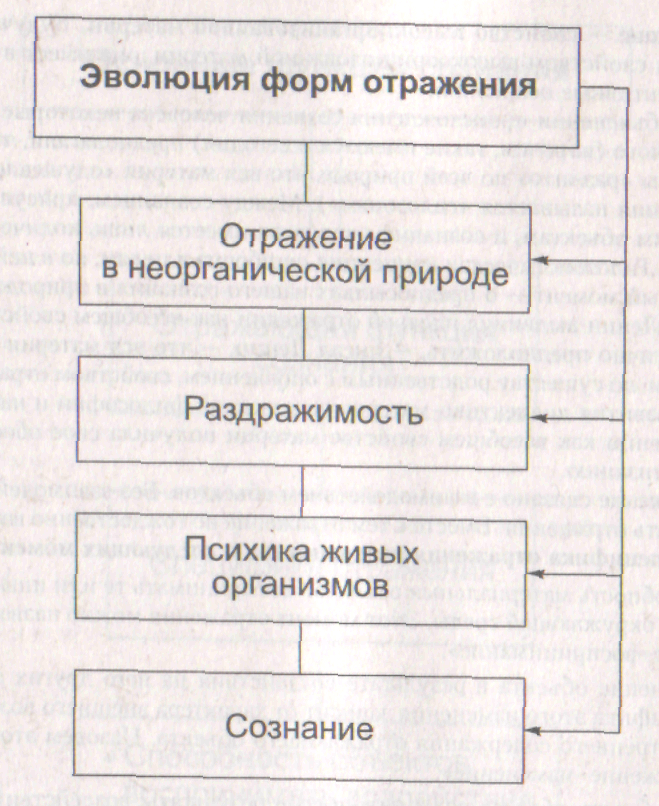

57. Відображення як всезагальна властивість матерії, форми відображення

Отражение – это способность материальных объектов воспринимать определенные воздействия окружающей среды, изменяться под влиянием этих воздействии, сохранять в своей структуре особенности воздействующих объектов и проявлять свое внутреннее содержание в ответной реакции. Способность к отражению свойственна всем видам и формам материи, но характер отражения определяется формой движения материи. Чем сложнее форма движения, тем сложнее отражение. Отражение – есть особое свойство каждого материального предмета определенным образом реагировать на воздействие др. взаимодействующих с ним материальных предметов. Материальное идеализируется в нашем сознании. Отражение проходит три этапа в своем развитии и выделяется три основные формы: механическое отражение; с возникновением органической формы материи возникло биологическое отражение (раздражимость); ощущения (присутствует отношение к воздействию среды). В ощущениях закладывается опережающее отражение, т.е. способность организма адекватно отвечать в будущем. Психическое отражение (восприятие - представление - сознание). Отражение есть всеобщее св-во материи, которое выражается в способности материальных систем посредством собственных изменений воспроизводить особенности взаимодействующих с ними систем. Отражение в своем развитии проходит ряд этапов: 1) Отражение в неживой природе 2) В живой 3) На соц. уровне. Отражение в неживой природе - мех., физ., хим. изменения; это простое запечатление. Бывает до психологическое и психологическое. До психологическое - это раздражимость и чувствительность. Психологическое - ощущение восприятие и представления. Ощущение - это отражение одного св-ва предмета с помощью одного органа чувств. В процессе эволюции у животных формируется нервная сис-ма и способность к инстинктивному поведению. В процессе дальнейшей эволюции появляется индивидуальное изменчивое поведение у высших животных, появл. навыки и индивид. опыт, появл. и восприятие. - это отражение совокупности св-в предмета с помощью всех органов чувств, возникновение целостного образа предмета. По мере увеличения головного мозга и усложнения его строения у животных появл. представление. - это отражение целостного образа предмета без непосредственного воздействия этого предмета на субъект отражения в данный момент времени. |

59. Наукове пізнання: особливості, структура, методи та форми, підходи Н Теория - это высшая, обоснованная, логически непротиворечивая система научного знания, дающая целостный взгляд на существенные свойства, закономерности, причинно-следственные связи, определяющие характер функционирования и развития определенной области реальности. |

редставление

-

наглядный

образ

объекта, возникающий без непосредственного

контакта организма с объектом.

Представление о каком-то объекте

или

его свойстве возникает

на

основе памяти, предшествующих

ощущений

и

восприятии объекта.

редставление

-

наглядный

образ

объекта, возникающий без непосредственного

контакта организма с объектом.

Представление о каком-то объекте

или

его свойстве возникает

на

основе памяти, предшествующих

ощущений

и

восприятии объекта. убъективный

идеализм связывает истину со свойствами

и структурой человеческого сознания,

трактуя истину как «экономию

мышления»,

не противоречивость познания,

процесс

мышления,

ведущий к

полезным результатам

и

г, д.

убъективный

идеализм связывает истину со свойствами

и структурой человеческого сознания,

трактуя истину как «экономию

мышления»,

не противоречивость познания,

процесс

мышления,

ведущий к

полезным результатам

и

г, д.

аучное

познание

– это процесс получения научной

истины – это точное достоверное

(адекватное) знание, которое проверяемо

на практике и раскрывает сущностные

закономерности явлений. Научное

сознание становится возможным только

в 16-17 вв., когда были преодолены два

основных недостатка: знания не были

систематизированы; знания обобщались

с помощью умозрительных представлений

о мире. Галилей сформулировал

эмпирический метод познание –

эксперимент (многократное наблюдение);

Ньютон создал первую научную картину

мира (механистическую); Максвелл

создал вторую научную картину мира

(электродинамическую); создана

квантово-полевая картина мира. Выделяют

уровни научного познания: 1) эмпирический

уровень

(Архимед, Ньютон, Ломоносов, Дарвин)

– сбор фактов и информации об объектах,

вывод предварительных гипотез и

законов, т.е сбор и описание знаний о

явлениях на основе чувственного

восприятия; 2) теоретический

уровень –

на этом уровне раскрываются причины

и существующие связи между явлениями,

происходит их объяснение. 3) архитипический

уровень –

разрабатываются принципы, которые

регламентируют деятельность ученого.

Каждый уровень имеет свои формы

научного познания:

1) эмпирический

уровень:

факт

– это событие или явление, которое

является объектом человеческого

познания; понятие

– совокупность различных известных

фактов о данном явление, которые дают

о нем целостное представление (сущность

явления); закон

– выводится

на основе понятий и являются внутренняя,

существенная, устойчивая связь между

явлениями; 2) теоретический

уровень:

проблема

- совокупность знаний, которые

необходимо преобразовать, решить

проблему; идея

–

формулирование обобщенного принципа,

объясняющего сущность или закон

явления; принцип

– руководящая

идея, основное правило поведения;

понятие;

гипотеза

- это вывод на основе ряда фактов о

том, что данный объект существует или

явление возможно; закон;

система

законов;

научная

теория. Каждый

уровень имеет свои методы

научного познания

(метод – это путь познания): 1)

эмпирический

уровень:

наблюдение

–

целенаправленное восприятие окружающего

мира; измерение

– определение

характеристик материальных объектов

(вес, длина, координаты, скорость т

д); сравнение

– определение

общих и различных свойств исследуемых

объектов; эксперимент

– исследования явления путем

воздействия на него при помощи создания

новых условий, или изменяя течение

процесса в нужном направлении. 2)

теоретический

уровень:

анализ и

синтез –

разложение целого на составные части

и воссоздание целого из частей;

индукция

(от частного к общему); дедукция

(от общего

к частному); абстрагирование

– выделение какой-либо одной стороны

явления, без учета его связи и

взаимодействия с другими его сторонами;

идеализация

– мысленное выделение абстрактных

объектов, не существующих в

действительности; гипотеза

– это вывод

на основе ряда фактов о том, что данный

объект существует или явление возможно.

аучное

познание

– это процесс получения научной

истины – это точное достоверное

(адекватное) знание, которое проверяемо

на практике и раскрывает сущностные

закономерности явлений. Научное

сознание становится возможным только

в 16-17 вв., когда были преодолены два

основных недостатка: знания не были

систематизированы; знания обобщались

с помощью умозрительных представлений

о мире. Галилей сформулировал

эмпирический метод познание –

эксперимент (многократное наблюдение);

Ньютон создал первую научную картину

мира (механистическую); Максвелл

создал вторую научную картину мира

(электродинамическую); создана

квантово-полевая картина мира. Выделяют

уровни научного познания: 1) эмпирический

уровень

(Архимед, Ньютон, Ломоносов, Дарвин)

– сбор фактов и информации об объектах,

вывод предварительных гипотез и

законов, т.е сбор и описание знаний о

явлениях на основе чувственного

восприятия; 2) теоретический

уровень –

на этом уровне раскрываются причины

и существующие связи между явлениями,

происходит их объяснение. 3) архитипический

уровень –

разрабатываются принципы, которые

регламентируют деятельность ученого.

Каждый уровень имеет свои формы

научного познания:

1) эмпирический

уровень:

факт

– это событие или явление, которое

является объектом человеческого

познания; понятие

– совокупность различных известных

фактов о данном явление, которые дают

о нем целостное представление (сущность

явления); закон

– выводится

на основе понятий и являются внутренняя,

существенная, устойчивая связь между

явлениями; 2) теоретический

уровень:

проблема

- совокупность знаний, которые

необходимо преобразовать, решить

проблему; идея

–

формулирование обобщенного принципа,

объясняющего сущность или закон

явления; принцип

– руководящая

идея, основное правило поведения;

понятие;

гипотеза

- это вывод на основе ряда фактов о

том, что данный объект существует или

явление возможно; закон;

система

законов;

научная

теория. Каждый

уровень имеет свои методы

научного познания

(метод – это путь познания): 1)

эмпирический

уровень:

наблюдение

–

целенаправленное восприятие окружающего

мира; измерение

– определение

характеристик материальных объектов

(вес, длина, координаты, скорость т

д); сравнение

– определение

общих и различных свойств исследуемых

объектов; эксперимент

– исследования явления путем

воздействия на него при помощи создания

новых условий, или изменяя течение

процесса в нужном направлении. 2)

теоретический

уровень:

анализ и

синтез –

разложение целого на составные части

и воссоздание целого из частей;

индукция

(от частного к общему); дедукция

(от общего

к частному); абстрагирование

– выделение какой-либо одной стороны

явления, без учета его связи и

взаимодействия с другими его сторонами;

идеализация

– мысленное выделение абстрактных

объектов, не существующих в

действительности; гипотеза

– это вывод

на основе ряда фактов о том, что данный

объект существует или явление возможно.