философия_1 / философия / наташа / otvety_na_voprosy / ответы на вопросы / 2012_osnovnye_voprosy

.doc|

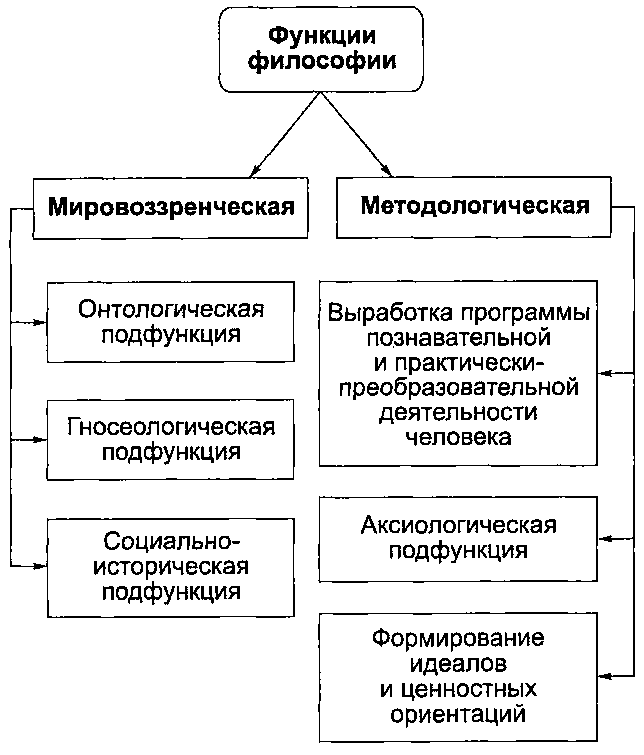

1.Понятие Ф., её предмет Ф. – наука о наиболее общих з-нах разв. природы, общества и мышления. Ф - это предельно обобщенное, теоретическое видение мира. Ф – форма общественного сознания, мировоззрение. Ф не обладает таким же предметом как например естеств. науки, в том смысле, что предмет философии не локализован в пределах той или иной конкретной области знания как например биология, геология... Однако предмет у философии есть, и принципиальная невозможность указанной его локализации составляет его специфическую особенность. Эта та область дух. деятельности человека, в основании которой лежит рефлексия над самой деятельностью и, следовательно, над ее смыслом, целью и формами и в конечном счете над выяснением сущности самого человека как субъекта культуры, то есть сущностных отношений человека к миру. Предметом философии является мир в целом, его взаимосвязи и взаимодействия (природа+общество+мышление) Имеется внутреннее деление философской проблематики, в целом ориентиованной на выявление отношеий человека с миром: ОНТОЛОГИЯ - учение о бытии, ГНОСЕОЛОГИЯ или ЭПИСТЕМОЛОГИЯ - учение о познании и ЛОГИКА - учение о формах мышления. 1. Предмет, структура и функции философии Философия (любовь к мудрости) – это наука об окружающем мире в целом и месте человека в нем. Она формирует общее мировоззрение человека, и позволяет выработать целостный взгляд на мир и на место в нем человека. Предметом философии является мир в целом, его взаимосвязи и взаимодействия (природа+общество+мышление). В основе этого лежит вопрос соотношения сознания и материи. В зависимости от его решения (что первично) возникают два направления материализм (материя первична) и идеализм (первично сознание): объективный – первичным является сознание независимо от человека; субъективный – первичным является сознание субъекта, отдельного человека. Другой стороной основного вопроса Ф является вопрос о познаваемости мира. Те кто считают что мир принципиально не познаваем – агностики. Функции Ф: 1) мировоззренческая мировоззрение – это смысло жизненный комплекс, совокупность наиболее общих взглядов на мир, основанные на этих взглядах убеждения и идеалы, определяющие жизненную позицию чел., принципы его поведения и ценностные ориентации; 2) аксиологическая. Сохранение ценностей, присущих данной культуре; 3) гносеологическая (отражает окружающий мир и считает его познаваемым; полученные знания имеют обобщенный характер); 4) методологическая (практическая) – метод – пути, принципы овладения (познания) мира. 5) критическая – критикует существующее знание и способствует его развитию по пути прогресса через формирование новых понятий, категорий, принципов, законов; 6) социальная; 7) интегративная. Обобщение знаний отдельных дисциплин.8) прогностическая. Формирование тенденций развития не только общества, но и мира в целом. 9) логико-рациональная – перевод знания в понятную форму

|

3 Структура и функции философии

Ф В мировоззренческой функции философия выступает как теория, обосновывающая решения мировоззренческих вопросов, как основа сознательного формирования мировоззрения. Сама мировоззренческая функция включает в себя подфункции: онтологическую, гносеологическую, социально-историческую. Последняя подфункция нацеливает на осмысление проблем общественной жизни, перспектив развития общества. Методологическая функция философии показывает ее возможности для получения нового знания или достижения практических целей. В каждой сфере деятельности: хозяйственной, политической, научной, педагогической и т. д. есть свои специфические методологические установки. Но, кроме специфических, есть и общие. Философия разрабатывает общеметодологические идеи. Аксиологическая подфункция (от греч. аксис – ценность) связана с формированием у человека ценностных ориентации, идеалов, убеждений и соответствующих методологических установок на их реализацию. Структура Ф. Осн. фил-ие проблемы: 1. онтология (теория познания). 2. гносеология (учение о бытие). 3. методология (учение о развитии). 4. социология (соц. проблемы).5. этика (учение о морали). 6. эстетика (учение о прекрасном). 7. антропология (учение о человеке). 8. аксиология (уч. о ценностях). 9. диалектика (уч. о действительности). 10. метафизика (уч. о смысле жизни) |

5.Місце та роль Ф в обществе Мировоззренческие принципы тесно связаны с практической жизнью, с жизненными установками познающего человека. Несомненной заслугой современной философской мысли является выдвижение ее представителями новых ценностей. К ним относятся общегуманистические, экологические ценности и ценности качества жизни. Оопределить роль философии в жизнедеятельности человека, в духовной культуре общества можно лишь в широком социально-историческом контексте, то есть не с точки зрения какой-то отдельной философской школы, а с точки зрения всей истории культуры и философии, через призму всей совокупности философских знаний, роли философии, ее влияния на развитие науки и познания. «Как интегративный центр всех наук и как воплощение системного подхода ко всему человечеству, ко всей биосфере, философия должна быть общечеловеческой и отвечать интересам общества», - пишет академик Международной академии информатизации Р.Ф. Абдеев. Социальная значимость философии как живой души культуры, квинтэссенции эпохи выражается в ее функциях. Познавательная функция философии состоит в том, что она, ориентируя человека на осмысление природы и сущности мира, природы и сущности самого человека, общей структуры мира, связей и законов его развития, обеспечивает приращение новых знаний о мире, человеке, связях и законах и оказывает влияние на каждую сферу деятельности человека. Это влияние проявляется в том, что философское знание приобретает значение всеобщего метода познания действительности, а также в том, что познание в любой сфере в конечном итоге представляет различные аспекты осознания отношения «человек - мир». Решение глобальных проблем современности требует неординарных решений, демократизма и мужества мышления, смелости анализа прошлого, настоящего, перспектив будущего. Без известной философской культуры решить конструктивно эти проблемы вряд ли возможно. Именно философское знание, которому присущи постоянный поиск, сомнение, критика, способствует формированию человека думающего, творческого, гуманистически деятельного. Изучение философии - необходимое условие становления человека как активного субъекта социальной деятельности, созидателя мира, своего бытия, творца своего счастья. Только постигнув свою социально-деятельную функцию, отдельный человек может осознать, кто он есть, какое место занимает в жизни общества, подняться до самосознания. Философия видит свое предназначение в культивировании потребности и способности быть человеком. «Как плодородное поле - писал Цицерон, - без возделывания не даст урожая, так и душа. А возделывание души - это и есть философия. Она выпалывает в душе пороки, приготовляет души к принятию посева и вверяет ей - сеет, так сказать, - только те семена, которые, вызрев, приносят обильный урожай» |

|

6.Передумови возникн. и формир. Ф знания в античности Возникновение Ф. относится к глубокой древности. Зачатки Ф. знаний отчетливо обнаруживаются в VI-V вв. до н. э. в Китае, Индии и наиболее развитых странах Средиземноморского бассейна. Важным фактором содействовавшим появлению Ф. и зарождению нового мировоззрения было возникновение древнегреческой рабовладельческой демократии. Чтобы добиться власти необходимо было опровергнуть противника, т. е. доказать правоту, так возникла особая форма обмена информацией - док-во. В итоге систематическое мышление + математика наехали на мифологию, и возникновение нового М. стало ист. необходимостью. Итак, разложение мифологического М. стимулировало поиск новых форм объяснения мира => развивается логика (Аристотель). 2,5.т.л. назад возникает античная философия, которой предшествовали мифология, искусство, религия. Мифология Мифы заключают в себе попытки ответа на вопрос о начале, происхождении и устройстве мира, о возникновении явлений природы и многое другое. Человек не мог найти логического объяснения всем этим явлениям, поэтому в мифах боги были причиной всех явлений на земле. Много внимания в мифах уделялось происхождению людей, рождению, смерти. Религия - форма мировоззрения, в которой освоение мира осуществляется через земной и небесный мир. Основу религиозного мировоззрения составляет вера в существование сверхъестественных сил. Близость религии и философии состоит в том, что они решают сходные задачи миро объяснения, поведения людей. Но существуют и различия: для философии характерно свободомыслие, а религия его не терпит. Появление философии связано с разделением труда в обществе на материальный и духовный. Люди, занимающиеся нематериальным трудом, имели много свободного времени и следовательно больше возможностей думать, наблюдать и постепенно они стали выявлять некоторые закономерности окружающего мира, что и привело к развитию философии. Источниками формирования философии являлись первоначальные наблюдения за природой и обществом. Первые греческие философы сделали предметом изучения природу. Их интересовали вопросы возникновения и строения мира. Также предметом их исследования выступал человек, его природа, ум, чувства. Философия - система общих теоретических взглядов на мир, место в нем человека и т.д. В отличие от мифологии и религии философия избрала в качестве своего ориентира не слепую веру, не сверхъестественное объяснение явлениям окружающего мира, а свободное размышление о мире и человеке, основанное на принципах логики и разума. Философия - наука о всеобщем в мире и познании; наука о наиболее общих сторонах мира как целого.

|

4.Світогляд и Ф. Основные типы Мировозрения Как мировозрение, философия представляет собой совокупность принципов, оценок которые определяют общее отношение человека к миру, место человека в мире, стиль его мышления и поведения. Мировозрение шире понятия философии, поскольку включает в себя различные взгляды – философские, политические, научные и т. д. Философия – ядро мировозрения. Какова философия – таково и мировозрение. Всякая философия является особым родом мировоззрения, но не всякое мировоззрение является философией. Мировоззрение - это смысло-жизненный комплекс, совокупность наиболее общих взглядов на мир, основанные на этих взглядах убеждения и идеалы, определяющие жизненную позицию человека, принципы его поведения и ценностные ориентации. Компоненты формирования мировоззрения: 1. Знание 2. Картина мира (система наиболее общих принципов) 3. Образ социума (отношение между непосредственно микросферой и общей макросредой человека) 4. Идеал человека 5. Представление о собственном "я" (сознание уникальности собственной личности) 6. Жизненная стратегия Традиционно мировоззрение представляют: 1.миропонимание (восприятие мира через понимание) 2.мировосприятие (целостный образ мира) 3. мироощущение (восприятие мира) - формирование отрывочных знаний о мире Четыре основных исторических типа: - мифологическое мировоззрение (первая попытка объединить мир), оно имеет очень целостный характер, оно очень естественно по существу. Все объяснения через известные формы. Мифология давала конкретные ответы на конкретные вопросы. - религиозное мировоззрение (появляется после распада мифологии, вера в сверхъестественное, оно догматично, ограниченность религиозного знания) - философское мировоззрение возникает одновременно с религиозным и идет параллельно с ним (вырабатывает универсальные принципы и положения знания) - научное мировоззрение (базируется на рациональном познании мира, оно тяготеет к конкретности и обоснованности знаний) |

2.Проблема осн. вопр. фил.

О ИДЕАЛИЗМ - 1. метод, считающий, что существует какая-то объективная реальность, " мировая душа ", " мировой разум ", являющаяся первоначалом всего. 2. общее обозначение философских учений, утверждающих, что сознание, мышление, психическое, духовное первично, основоположно, а материя, природа,физическое вторично, производно, зависимо, обусловлено. МАТЕРИАЛИЗМ - одно из 2 гл. Ф. направл., которое решает ОВФ в пользу первичности материи, природы, бытия, физического, объективного и рассматривает сознание, дух, мышление, психическое, субъективное как свойство материи в противоположность идеализму, принимающему за исходное, первичное сознание, дух, идею, мышление и т. п. Предметом философии является мир в целом, его взаимосвязи и взаимодействия (природа+общество+мышление). В основе этого лежит вопрос соотношения сознания и материи; материального и духовного. Этот вопрос имеет две стороны: 1) онтологистическая (учение о бытие). В зависимости от его решения (что первично) выделяют направления материализм – в основе многообразия мира лежит материальное начало; идеализм –лежит духовное начало (объективный – первичным является сознание, независящее от человека; субъективный – первичным является сознание субъекта, отдельного человека); монистическое учение – в основе всего лежит одно начало; дуализм – в основе многообразия лежат два начала; 2) гносеологическая (познаваем ли мир?): материалисты считают, что мир существует объективно, независимо от сознания, а человек является частью природы, и отражает ее в своем сознании. Поэтому признают возможность познания мира и его закономерностей. Идеалисты (объективный идеализм) также не отрицают возможность познания мира, однако отказываются считать источником познания объективный мир: Другие идеалисты (субъективный идеализм) отрицают возможность получения достоверных знаний. Такое направление получило название агностицизм-.мир не познаваем в принципе. Разновидности: субъективно-идеалистический (в основе познания лежат только наши ощущения, Юм); эклектический (познаем только с помощью ощущений, но сущность предмета не познаваема «вещь в себе»; разрыв между явлением и сущностью, Кант); скептицизм – полный (сомнение в познаваемости мира), частичный (сомневаются, но продолжают познавательную деятельность); иррационализм – недоверие научному познанию |

|

7 Проблема субстанции в истории философии СУБСТАНЦИЯ (лат. siibstantia – сущность) – материя в аспекте внутреннего единства всех форм ее саморазвития, всего многообразия явлений природы и истории, включая человека и его сознание, и потому фундаментальная категория научного познания, теоретического отражения конкретного. В истории философии первоначально субстанция понимается как вещество, из которого состоят все вещи. В дальнейшее, в поисках основания всего сущего, субстанцию начинают рассматривать как особое обозначение бога (схоластика), что ведет к дуализму души и тела. Последний - своеобразное выражение несовместимости теологического и научного мышления. В новое время наиболее остро проблема субстанции была поставлена Декартом. Преодоление дуализма на путях материалистической философии осуществил Спиноза, который. Считая протяженность и мышление атрибутами единой телесной субстанцией, рассматривал ее как причину самой себя. Однако Спиноза не сумел обосновать внутренней активности, «самодеятельности» субстанции. Эта задача была решена (хотя и непоследовательно) в нем. классической философии. Уже Кант понимает субстанцию как «то постоянное, лишь в отношении с которым можно определить все временные явления». Гегель определяет субстанцию как целостность несущественных, изменяющихся. преходящих сторон вещей, в которых она «открывается как их абсолютная отрицательность, т. е. как абсолютная мощь и вместе с тем как богатство всякого содержания», «существенную ступень в процессе развития идеи» (человеческого познания), «основу всякого дальнейшего подлинного развития». Вместе с тем субстанция рассматривается Гегелем идеалистически, лишь в качестве момента развития абсолютной идеи. Марксистская философия критически перерабатывает эти идеи с точки зрения материализма. субстанция понимается здесь как материя и одновременно как «субъект» всех своих изменений, т. е. активная причина всех собственных формообразований, а потому она не нуждается в извне привходящей деятельности особого, отличного от нее «субъекта» (бога, духа. идеи, «я», сознания, экзистенции и т. д.). Анти-субстанциалистская позиция в философии отстаивается неопозитивизмом, который объявляет субстанцию мнимой и потому вредной для науки категорией. Отказ от категории субстанции утрата «субстанциальной» точки зрения ведет теорию па путь разложения, бессвязного эклектизма, формального объединения несоединимых взглядов и положений, представляет, по выражению К. Маркса, «могилу науки». |

9. Формування і розвиток науково-філософського поняття матерії. Материя - фундаментальная исходная категория философии, от того или иного ее понимания зависит решение практически всех других философских проблем. От латинского materia – вещество. Это вещественное значение удерживалось до XX в., когда произошла революция в физике. Древнего мира формируется идея о том, что в многообразии вещей, явлений окружающего мира есть некое объединяющее их первоначало. В качестве материи, первоначала предлагались конкретные вещества: вода, воздух, огонь. В дальнейшем важную роль в материализме сыграла атомистическая концепция. В философии и естествознании нового времени и в работах Ньютона, Ломоносова анатомические идеи получили развитие. С конца 16в.до начала 19в. господствовала механистическая картина мира. Материя рассматривалась как совокупность неделимых атомов, которые наделены геометрическими и механическими свойствами: массой, протяженностью, формой, непроницаемостью и способностью перемещаться. Но в это время были высказаны и другие идеи о материи: 1) о самодвижении в материи 2) материя понималась как абстрактное понятие, в котором отображены свойства многообразных веществ. 3) Материи присуща внутренне мысль. В XVII в. Декарт и его последователи предложили -«эфирную»- концепцию материи Концепция Декарта была впоследствии развита Максвеллом. Он постулировал существование «эфира», заполняющего все пространство. В эфире распространяются электромагнитные волны. В XVIII-XIX вв. ведущей становится вещественная концепция материи. Материя понимается как вещество, совокупность физико-химических тел и эфир. В силу этой двойственности объяснение одних явлений опирается на атомические представления(химия), а объяснение других (оптика) – на представления об эфире. Успехи, достигнутые естествознанием XIX в. на основе этой концепции, привели многих ученых к убеждению, что она дает абсолютно правильное представление о материи. Материю как таковую, указывал Энгельс, в отличие от конкретных вещей, явлений никто не видел, не испытывал каким-либо чувственным образом. 19-20вв. в естество знании было сделано ряд открытий, которые опровергли старую, мех. картину мира. Открытие рентгеновских, явление дефекта массы, Был сделан вывод, что материя превращается в материю. Материя исчезает. Материализм ложен. Открытие Томпсоном электрона отвергает идею о том, что атом не делим. Прежняя картина мира рушилась. В естествознании наступил методологический кризис. Новые открытия не вписывались в старую картину мира. Перед фил. стала задача уточнения понятия «материя». Это сделал Ленин в работе «Материализм и эмпириализм». Материя - философская категория для обозначения объективной реальности, кот. дана ч-ку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается, нашими ощущениями, существующая независимо от них. В этом определении выделено 2 признака материи: 1) Признание первичности материи по отношении к сознанию (объективность ощущения) 2) Признание принципиальной познаваемости мира. В. И. Ленин определял материю как объективную реальность, существующую вне и независимо от сознания и отображаемую им. |

11. Зародження проблеми свідомості в античності, її подальша трансформація. Самые первые представления о психике и сознании возникли в первобытные времена, тогда же появились представления и о душе. Под душой древние люди понимали совокупность психических процессов: думать, чувствовать, переживать и т. д. Демокрит. Душа есть особого рода огонь и теплота. Душа – материальное образование. Она телесна и отсюда ее другая особенность – она дар природы и возникла под влиянием естественных сил, не нуждающихся в существовании сил, стоящих над ней. Платон.Придерживался противоположной точки зрения. Считал, что души существовали прежде, чем появились в облике человека. Существовали без тел, но имели разумение. Душа существует до человека, вне человека, как особая надприродная сущность. Дуализм. Декарт. Считают, что душа – особая, чуждая материи духовная субстанция. Он считает душу и тело независящими друг от друга началами. Психофизический параллелизм. - разновидность дуализма (Декарт). Природа и дух выступают как два различных начала: основным свойством материи является протяженность, а основным свойством духа – способность мыслить. Отсюда: идея не имеет протяженности, а тело не может мыслить. Идеализм + религия. Продолжают линию первобытного анимизма, то есть одушевление окружающих предметов. Первобытные люди наделяли все уголки добрыми и злыми духами. Пантеизм. - отождествление Бога с природой. Бенедикт Спиноза пытался отождествить материю с мировой духовной субстанцией. Субъективный идеализм. - отождествляет вещи с ощущениями, восприятиями, мыслями. Такое отождествление приводит к выводу, будто ощущения существуют вне мозга человека. Иной позиции придерживался позитивизм. Бертран Рассел пытался отождествить психическое с физическим, а это означает, что материальные предметы превращаются в ощущения и что ощущения выносятся за пределы нервной системы, то есть Рассел сближает материю и дух, т.к. под материей он понимает мысль, а под духом ощущения. Под мозгом он понимает совокупность ощущений и мыслей. Отсюда не мысль в мозгу, а мозг в мыслях. Фохт, Бюхнер. Мысль так выделяется мозгом, как желчь печенью. Диалектический материализм. Сознание – это функция мозга; свойство высокоорганизованной материи и форм отражения действительности. |

|

12.Актуалізація проблеми свідомості у ХХ-ХХІ століттях. О

В диалектико-материалистической философии развивается определение сознания, включающее указание на две его основные функции: отражающую и управляющую. Конкретизируя этот подход, можно предложить следующее определение: сознание – это способность человека отображать материальные объекты в идеальных образах и целенаправленно регулировать свои взаимоотношения с этими объектами. Исходные образы сознания – это именно образы материальных объектов. Сознание – свойство высокоорганизованной материи. Будучи специфическим свойством высокоорганизованной материи, оно имеет в материи свои объективные основания.

П В ходе развития диалектико-материалистической философии и науки идея об отражении как всеобщем свойстве материи получила свое обоснование и конкретизацию.

|

10. Філософські концепції руху, простору і часу.

В В противоположность механической концепции, в которой движение противопоставлялось покою (объект может двигаться или покоиться), а тем самым движение понималось как частное свойство материи, диалектический материализм рассматривает движение (изменение) как способ существования материи, атрибут. Материя не теряет и не приобретает способности к изменению. Объект со стороны явления кроме качественных и количественных характеризуется пространственно-временными моментами. В истории философии и науки продолжительное время ведущей была метафизическая концепция пространства и времени, в которой пространство рассматривалось как некое вместилище материальных тел, а время как некоторая длительность, существующая независимо от материи и пространства. Метафизическая концепция пространства и времени преодолевается в диалектико-материалистической философии и науке XIX-XX вв. Диалектико-материалистическое понимание пространства и времени утверждает их атрибутивный, всеобщий характер. Не существуют материальные объекты без пространственно-временных характеристик. Если движение - способ существования материи, то основными формами движения будут пространство и время. Диалектический материализм определяет пространство и время следующим образом: Пространство - форма бытия материи, которая характеризуется протяженностью, структурностью и взаиморасположением. Время - форма бытия материи, которая характеризуется длительностью, сменой состояний и последовательностью событий. Эти категории имеют общие свойства: объективность; бесконечность. И специфические: пространство: 3-х мерность; обратимость; симметричность и несимметричность; изотропность; время: необратимость; однонаправленность В соответствие с теорией Энштейна, пространство и время не существуют без материи, их метрические свойства создаются распределением и взаимодействием материальных масс, то есть гравитацией. Эта теория подтверждает диалектический принцип единства пространства и времени с движущейся материй. |

8. Життєве коріння й філософський сенс проблеми буття

О Понятие бытие впервые применил античный философ Парменид (5-4 в до н.э.) Состояние – вся совокупность событий, явлений, чувств, замыслов человека, имеющих место в мире в целом. Реальность – вся совокупность состояний в прошлом, настоящем и будущем. Объективная реальность – та реальность, которая существует независимо от человека. Субъективная реальность – реальность, которая существует в сознании человека, внутренний мир человека. Бытие – связь объективной и субъективной реальности, их единство и взаимодействие, связь, охватывающая все состояния действительности в настоящем, прошлом и будущем.(фил. понятие, обозначающее существующий независимо от сознания объективный мир, материю) В центре бытия стоит человек. Деятельность человека в течение тысячелетий приводит к созданию культуры, языка, цивилизации и образует историческую действительность. В самом широком смысле слова Б. есть всеохватывающая реальность, предельно общее понятие о существовании, о сущем вообще. Категория Б. - одна из самых древних философских категорий. Все учения античности содержали ее в качестве центральной. Антитезой Б., или нечто, явл. ничто. Все конкретные формы Б., например, звезды, растения, животные, как бы возникают из небытия и становятся наличным актуальным Б.. Но Б. сущего сколько бы оно ни продолжалось приходит к концу и возвращается в небытие, утрачивая данную форму Б.. Диалектика и заключается в том, что переход в небытие есть уничтожение данного вида Б. и превращение, становление его в иной форме. Возникновение той или иной формы Б. есть результат перехода от одной формы Б. в другую. Бытие-это все, что мы знаем и все, что мы не знаем, т.е все, что есть. Вопр.-ответ: 1Что существует? Мир(вся галактика) 2Где существует? Здесь и везде 3Как долго он существует? Теперь и всегда.(Мир был, есть и будет. Он не преходящ) 4Как долго сущ. Отдельные организмы, чел. и деятельность? Они конечныи преходящи, имеют конечный промежуток бытия. Формы бытия: 1) бытие вещей(тел, процессов):а) б вещей, процессов, состояния природы, т.е. бытие природы как целого(то, что создано независимо от чел. б) б.вещей и процессов, произведенных чел.2) бытие человека а)б. чел. в мире вещей, б) специфически человеческое б (конкретно. Чел. организма); 3) б социального а) индивидуальное, б) бытие общества; 4) бытие духовного (идеального): а) индивидуализированное духовное б) объективированное; 5) бытие Биосферы (земная оболочка, охваченная биологической жизнью). |

илософия

(любовь к

мудрости) – это наука об окружающем

мире в целом и месте человека в нем.

Она формирует общее мировоззрение

человека, и позволяет выработать

целостный взгляд на мир и на место в

нем человека

илософия

(любовь к

мудрости) – это наука об окружающем

мире в целом и месте человека в нем.

Она формирует общее мировоззрение

человека, и позволяет выработать

целостный взгляд на мир и на место в

нем человека ВФ–

вопрос об

отношении сознания к материи, мышления

к бытию.

ВФ–

вопрос об

отношении сознания к материи, мышления

к бытию. дна

из важнейших проблем философской

антропологии – проблема происхождения

сознания. Выявление природы сознания,

решение вопроса о его связи

с материальными явлениями.

дна

из важнейших проблем философской

антропологии – проблема происхождения

сознания. Выявление природы сознания,

решение вопроса о его связи

с материальными явлениями. ри

объяснении происхождения сознания

человека некоторые философы прошлого

предполагали, что сознание как бы

«разлито» по всей природе, что вся

материя «одушевлена». Между сознанием,

присущим всем природным объектам, и

сознанием человека имеется лишь

количественное различие.

Эта концепция ошибочна в целом, но в

ней есть рациональный

момент – о предпосылках нашего

сознания в природе.

ри

объяснении происхождения сознания

человека некоторые философы прошлого

предполагали, что сознание как бы

«разлито» по всей природе, что вся

материя «одушевлена». Между сознанием,

присущим всем природным объектам, и

сознанием человека имеется лишь

количественное различие.

Эта концепция ошибочна в целом, но в

ней есть рациональный

момент – о предпосылках нашего

сознания в природе.

метафизическом материализме движение

понимается как

пространственное

перемещение объекта, и

при этом объект

качественно не изменяется; в

диалектическом материализме движение

понимается

в широком смысле, как

любое изменение объекта. Механическое

движение физическое,

химическое,

биологическое, социальное.

метафизическом материализме движение

понимается как

пространственное

перемещение объекта, и

при этом объект

качественно не изменяется; в

диалектическом материализме движение

понимается

в широком смысле, как

любое изменение объекта. Механическое

движение физическое,

химическое,

биологическое, социальное.

нтология

– учение

о бытии. Проблема бытия – одна из

старейших в философии. Во всех известных

нам развитых философских системах

есть учение о

бытии.

нтология

– учение

о бытии. Проблема бытия – одна из

старейших в философии. Во всех известных

нам развитых философских системах

есть учение о

бытии.