- •1. Омонимы и паронимы в русском языке. Функционально - стилистическое использование омонимии и паронимии.

- •2. Предмет синтакса. Предложение как элемент синтаксиса. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.

- •3. Местоимение. Разряды местоимений. Особенности склонения местоимений.

- •Личные местоимения

- •2) Возвратное местоимение

- •3) Притяжательные местоимения

- •4) Вопросительные местоимения

- •5) Относительные местоимения

- •4. Понятие о морфологии. Грамматическая категория, грамматическая форма, грамматическое значение слова. Категория частей речи в русском языке.

- •5. Понятие о лексикологии. Лексическое значение слова. Основные типы лексических значений. Многозначность слова.

- •6. Простое предложение.

- •1. Простое глагольное сказуемое

- •2. Составное глагольное

- •7. Образование и употребление степеней сравнения имён прилагательных.

- •1.Сравнительная степень

- •2. Превосходная степень

- •8. Виды подчинительных связей в словосочетании

- •Смотрите видео в нашем чате, которое я отправляла!!!

- •9. Синонимы и антонимы в русском языке. Функционально-стилистическое использование синонимами и антонимами.

- •Функция средства связи предложений в тексте.

- •10. Категория наклонения глагола

- •11. Категория лексико-грамматического типа имен существительных. Категория рода. Категория одушевленности/неодушевленности имени существительного

- •12. Слог, его виды. Деление слова на слоги. Слогораздел и правила переноса слова.

- •13. Неморфолгические способы словообразования

- •14. Распростаненные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Дополнение и обстоятельство.

- •15. Сложноподчиненное предложение, его структура и семантическая характеристики. Классификация сложноподчиненных предложений.

- •16. Основа слова. Типы основ. Производная, не производная и производящая основа.

- •1 Слова – 1 основа

- •17. Образование и употребления краткой формы имен прилагательных.

- •18. Словосочетания как единица синтаксиса. Классификация словосочетаний.

- •19. Фонетика как наука. Основные единицы звуковой цепи.

- •20. Морфемика как раздел словообразования. Понятие о морфеме. Корневые и аффиксальные морфемы. Функции морфем

- •Классификация морфем русского языка

- •4. Интерфикс

- •2 1. Наречие и слова категории состояния как части речи

- •2 2. Классификация согласных звуков.

- •23. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.

- •24. Имя числительное как часть речи. Грамматические разряды имён числительных. Количественные и собирательные числительные. Вопрос о порядковых числительных.

- •25. Категория вида глагола.

- •26. Сложносочинённое предложение, его структурная и семантическая характеристики. Классификация сложносочинённых предложений.

- •4. Классификация ссп строится на использовании в них союзов и их значении.

- •27. Классификация гласных звуков

- •28. Лексико-грамматические разряды имен существительных

- •29. Распространённые и не распространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Определение и приложение.

- •30. Особенности русского ударения

- •31. Односоставные предложения. Структурная и семантическая характеристики. Типы односоставных предложений.

- •32. Стилистические различия лексики современного русского литературного языка. Понятие функционального стиля.

- •1. Диалектная лексика

- •2. Лексика профессиональная и терминологическая

- •3. Лексика социально ограниченного употребления (жаргонная)

- •Конец формы33. Причастие как особая глагольная форма. Особенности образования и употребления.

- •1. Причастие как форма смешанного глагольно-именного образования

- •34. Деепричастие как особая форма глагола. Особенности образования и употребления.

- •2. Образование деепричастий

- •35. Категория залога глагола. Понятие переходности/ непереходности.

- •3.Основные залоги и их образование

- •36. Спряжение глаголов

- •37. Однородные члены предложения.

- •38. Лексика русского языка с точки зрения происхождения. Исконно русская и заимствованная лексика.

- •39. Категория времени глагола.

- •40. Лексика ограниченной и неограниченной сферы употребления.

- •4 1. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса. Историзмы и архаизмы в русском языке. Понятие неоголизма.

- •42. Категория лица глагола.

- •43. Склонение имен существительных

- •44. Бессоюзное сложное предложение.

- •45. Категории словоизменительного типа имен существительных. Категория числа. Категория падежа имени существительного.

- •46. Морфологические способы словообразования в русском языке.

6. Простое предложение.

Предложения делятся на простые и сложные. Как простые, так и сложные предложения могут быть распространенными и нераспространенными, т. е. содержать или не содержать кроме главных второстепенные члены (определения, дополнения, обстоятельства и т. п.): Он пришёл очень быстро. и Он пришёл.

Простое предложение

Простое предложение – это синтаксическая единица, образованная одной синтаксической связью между подлежащим и сказуемым или одним главным членом.

Подлежащее и сказуемое в двусоставном предложении

Двусоставным предложением является такое простое предложение, в котором присутствуют как подлежащее - одиночное или со словами, от него зависимыми, так и сказуемое - также одиночное или с попутными словами, от него зависящими.

Например: Всегдашние занятия Троекурова /состав подл./ состояли в разъездах около пространных его владений /состав сказ./.

Подлежащее и сказуемое занимают главные синтаксические позиции в двусоставном предложении, составляют предикативный минимумпредложения. Вокруг них группируются все остальные члены предложения.

Например, предложение «С моря дул влажный холодный ветер.» можно свернуть до минимума–«Дул ветер.», в котором сохранено структурное и семантическое ядро.

Подлежащее– это главный член двусоставного предложения, грамматически независимый, обозначающий предмет мысли или речи, признак которого выражается сказуемым. Подлежащее отвечает на вопросы И.п.: кто? что?

В предложении подлежащее выражается по-разному. (То, о чем говорится в предложении)В роли подлежащего может быть слово или словосочетание.

Сказуемое– это главный член двусоставного предложения, обозначающий действие, производимое подлежащим, или называющий признак, которым обладает подлежащее. Сказуемое зависит от подлежащего и согласуется с ним. Оно отвечает на разные вопросы: что делает предмет? что с ним происходит? какой он? кто он такой? что это такое? каков предмет? Все эти вопросы – разновидности вопроса: что говорится о предмете? Выбор конкретного вопроса зависит от структуры предложения.

Сказуемое содержит важнейшую грамматическую характеристику предложения: его грамматическое значение. (То, что сообщается о подлежащем)

Номинативные подлежащие

Подлежащее, все разнообразные формы которого уподобляются имени существительному вименительном падеже – им свойственны предметное значение и независимая форма. Структурныеразновидности Н.п.: 1) Номинативное подлежащее – отдельное знаменательное слово; 2) Номинативноеподлежащее-словосочетание. Показателем грамматической независимости обеих разновидностейподлежащего является именительный падеж, однако в позиции подлежащего могут находиться единицы, которые невозможно подвести под указанные рубрики:

а) слова, лишенные предметного (и вообще номинативного) значения, которые употребляются в позиции подлежащего в специальных лингвистическихтекстах: А -является союзом;

б) имена в косвенных падежах, занимающие позицию подлежащего влингвистических текстах: Брату -дополнение;

в) фразеологизмы с предметным значением в именительномпадеже – семантические эквиваленты номинатива: Начинался пир горой... (М. Горький);

г) предикативные единицы (предложения), которые занимают позицию подлежа-щего по отношению к сказуемому, в связи с чем их содержание приобретает предметно-номинативный характер, а сами предложения частичносубстантивируются, вследствие чего могут иметь при себе условно согласованное определение: «Один – завсех, и все – за одного!» – было их девизом.

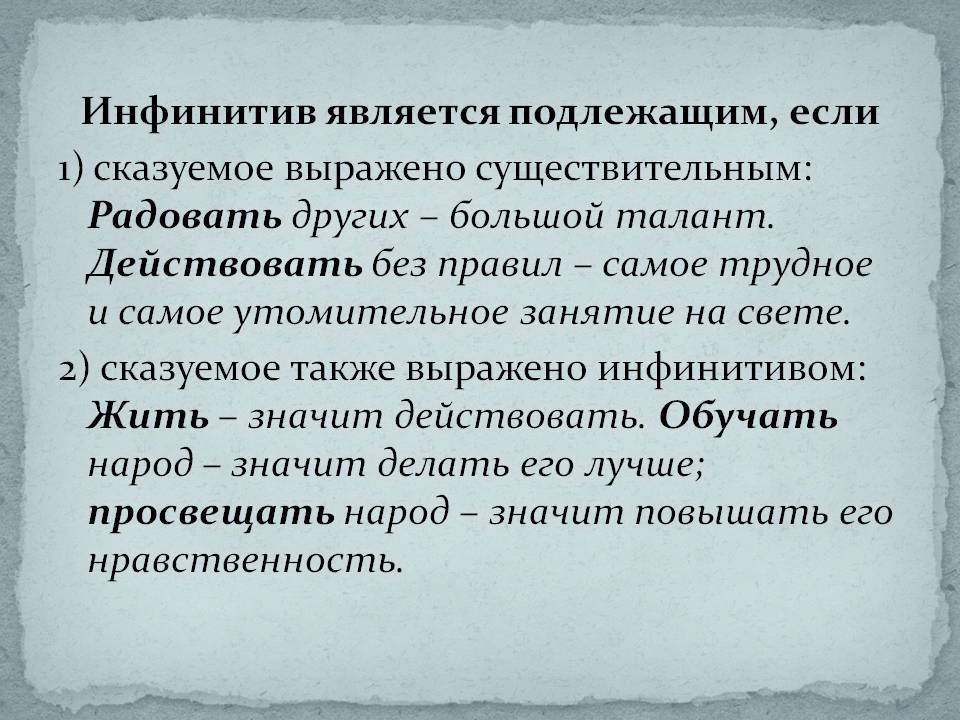

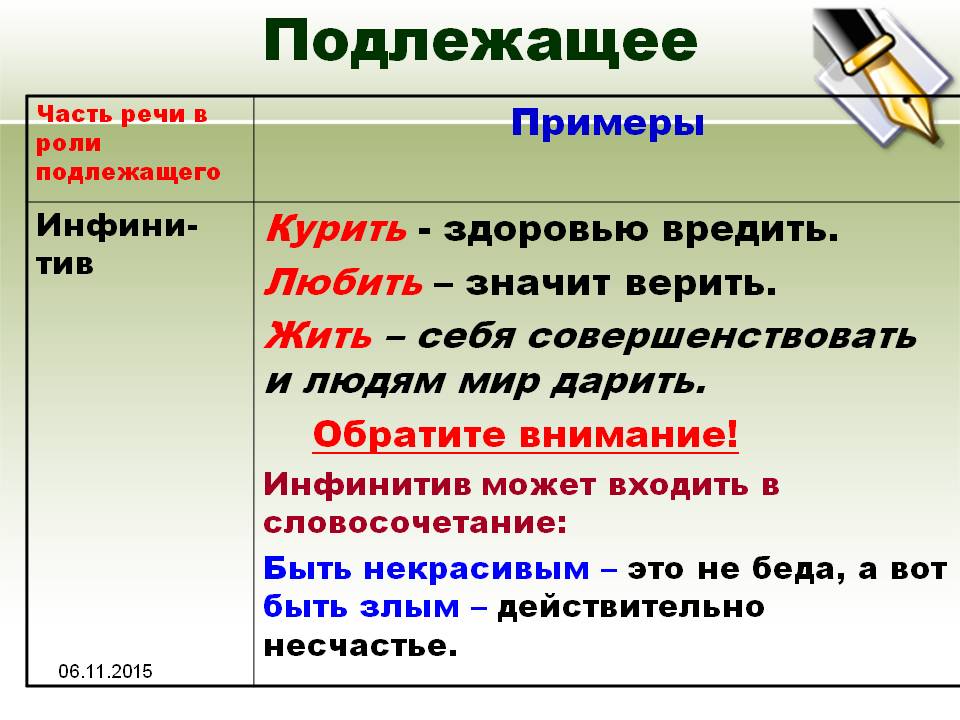

Инфинитивные подлежащие

Разновидность подлежащего, при которой:

1) инфинитив в позиции подлежащего не получает предметного значения, не субстантивируется;

2) при инфинитивном подлежащем не может употребляться глагольное сказуемое, инфинитив в позиции подлежащего не может обозначать деятеля, производителя действия. Инфинитив в функции подлежащего сохраняет значение потенциального действия – вне протекания во времени. Инфинитив обозначает независимый признак (действие), характеристика которого заключена в сказуемом. Грамматическая независимость И.п. опирается на неизменяемость словоформы инфинитива и реализуется в его позиции относительно сказуемого: Добиться счастья - это просто необыкновенное везение.

Типы сказуемого (существует 3 типа!!!)