- •1. Омонимы и паронимы в русском языке. Функционально - стилистическое использование омонимии и паронимии.

- •2. Предмет синтакса. Предложение как элемент синтаксиса. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.

- •3. Местоимение. Разряды местоимений. Особенности склонения местоимений.

- •Личные местоимения

- •2) Возвратное местоимение

- •3) Притяжательные местоимения

- •4) Вопросительные местоимения

- •5) Относительные местоимения

- •4. Понятие о морфологии. Грамматическая категория, грамматическая форма, грамматическое значение слова. Категория частей речи в русском языке.

- •5. Понятие о лексикологии. Лексическое значение слова. Основные типы лексических значений. Многозначность слова.

- •6. Простое предложение.

- •1. Простое глагольное сказуемое

- •2. Составное глагольное

- •7. Образование и употребление степеней сравнения имён прилагательных.

- •1.Сравнительная степень

- •2. Превосходная степень

- •8. Виды подчинительных связей в словосочетании

- •Смотрите видео в нашем чате, которое я отправляла!!!

- •9. Синонимы и антонимы в русском языке. Функционально-стилистическое использование синонимами и антонимами.

- •Функция средства связи предложений в тексте.

- •10. Категория наклонения глагола

- •11. Категория лексико-грамматического типа имен существительных. Категория рода. Категория одушевленности/неодушевленности имени существительного

- •12. Слог, его виды. Деление слова на слоги. Слогораздел и правила переноса слова.

- •13. Неморфолгические способы словообразования

- •14. Распростаненные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Дополнение и обстоятельство.

- •15. Сложноподчиненное предложение, его структура и семантическая характеристики. Классификация сложноподчиненных предложений.

- •16. Основа слова. Типы основ. Производная, не производная и производящая основа.

- •1 Слова – 1 основа

- •17. Образование и употребления краткой формы имен прилагательных.

- •18. Словосочетания как единица синтаксиса. Классификация словосочетаний.

- •19. Фонетика как наука. Основные единицы звуковой цепи.

- •20. Морфемика как раздел словообразования. Понятие о морфеме. Корневые и аффиксальные морфемы. Функции морфем

- •Классификация морфем русского языка

- •4. Интерфикс

- •2 1. Наречие и слова категории состояния как части речи

- •2 2. Классификация согласных звуков.

- •23. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.

- •24. Имя числительное как часть речи. Грамматические разряды имён числительных. Количественные и собирательные числительные. Вопрос о порядковых числительных.

- •25. Категория вида глагола.

- •26. Сложносочинённое предложение, его структурная и семантическая характеристики. Классификация сложносочинённых предложений.

- •4. Классификация ссп строится на использовании в них союзов и их значении.

- •27. Классификация гласных звуков

- •28. Лексико-грамматические разряды имен существительных

- •29. Распространённые и не распространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Определение и приложение.

- •30. Особенности русского ударения

- •31. Односоставные предложения. Структурная и семантическая характеристики. Типы односоставных предложений.

- •32. Стилистические различия лексики современного русского литературного языка. Понятие функционального стиля.

- •1. Диалектная лексика

- •2. Лексика профессиональная и терминологическая

- •3. Лексика социально ограниченного употребления (жаргонная)

- •Конец формы33. Причастие как особая глагольная форма. Особенности образования и употребления.

- •1. Причастие как форма смешанного глагольно-именного образования

- •34. Деепричастие как особая форма глагола. Особенности образования и употребления.

- •2. Образование деепричастий

- •35. Категория залога глагола. Понятие переходности/ непереходности.

- •3.Основные залоги и их образование

- •36. Спряжение глаголов

- •37. Однородные члены предложения.

- •38. Лексика русского языка с точки зрения происхождения. Исконно русская и заимствованная лексика.

- •39. Категория времени глагола.

- •40. Лексика ограниченной и неограниченной сферы употребления.

- •4 1. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса. Историзмы и архаизмы в русском языке. Понятие неоголизма.

- •42. Категория лица глагола.

- •43. Склонение имен существительных

- •44. Бессоюзное сложное предложение.

- •45. Категории словоизменительного типа имен существительных. Категория числа. Категория падежа имени существительного.

- •46. Морфологические способы словообразования в русском языке.

2 1. Наречие и слова категории состояния как части речи

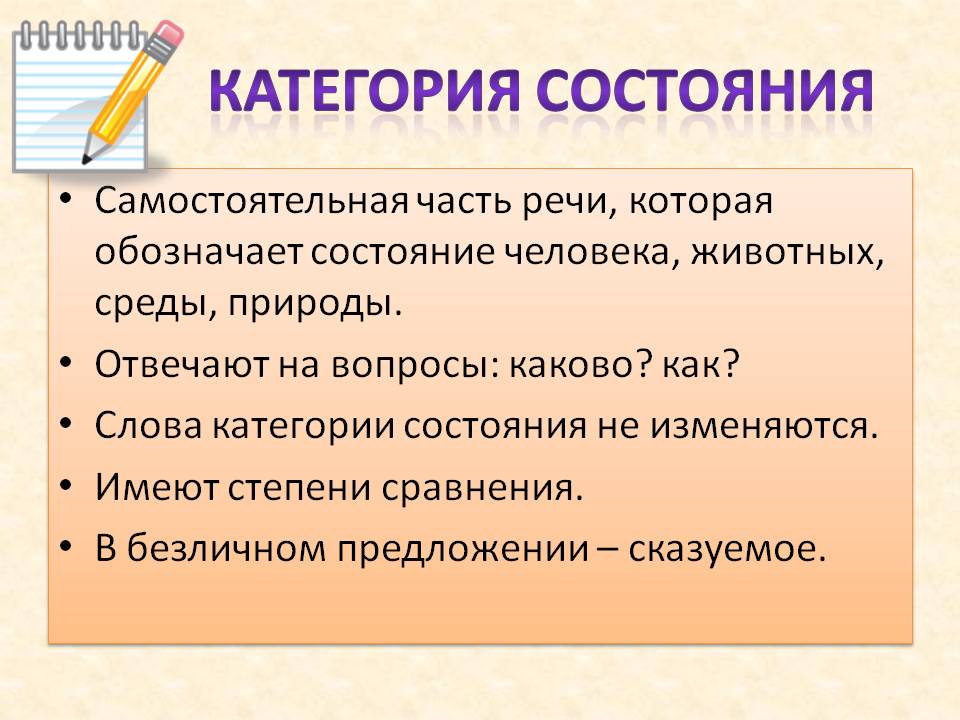

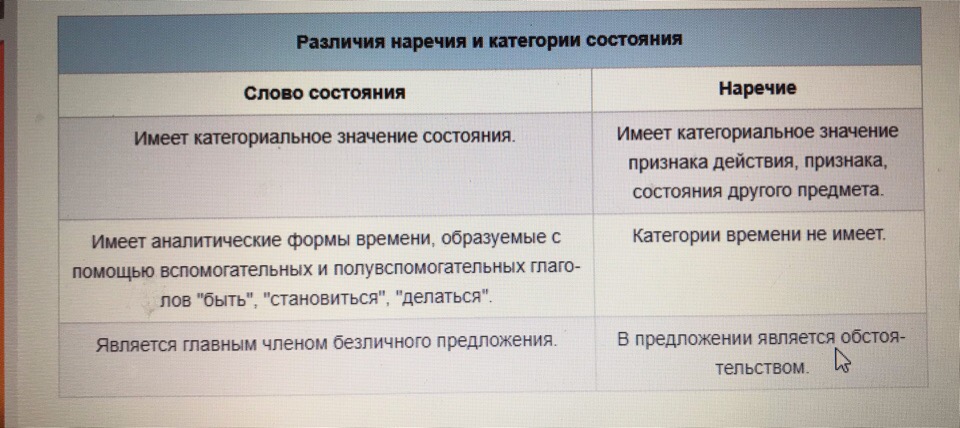

Категория состояния — это самостоятельная часть речи, объединяющая безличные предикаты.

Среди частей речи русского языка выделяют особую часть речи, которая, на первый взгляд, похожа по внешним признакам на наречие с суффиксом -о или краткую форму единственного числа среднего рода прилагательного.

Понаблюдаем, какой частью речи в зависимости от контекста может быть слово «хмуро»:

Из-за густой пелены облаков осеннее небо (каково?) хмуро (хмурый — хмуро, кратк. ф. прилаг.)

Незнакомец взглянул на нас (как?) неприязненно и хмуро (наречие).

Сегодня за окном хмуро и пасмурно (категория состояния).

В последнем предложении слово «хмуро» обозначает состояние природы и является синтаксическим ядром безличного предложения — сказуемым, которое не связано с подлежащим. По этим грамматическим признакам назовем его словом категории состояния.

Слова категории состояния могут обозначать состояние человека и окружающей среды, например:

Мне так сегодня тоскливо.

В небольшом уютном кафе тесно и накурено.

Что же такое категория состояния в русском языке? Суммируя наши наблюдения, дадим следующее определение этой самостоятельной части речи.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Категория состояния — это часть речи, которая обозначает состояние живых существ, природы, окружающей среды и является безличным предикатом в предложении.

Предикат (лат. praedicatum — сказуемое) — это главный член предложения, который употребляется в безличном предложении, не имеющем подлежащего. В данном случае в роли предиката выступают слова категории состояния.

2 2. Классификация согласных звуков.

В основе классификации согласных лежат следующие принципы: место образования (место образования преграды между активным и пассивным органами речи), способ образования (способ преодоления преграды), участие голоса и шума, работа голосовых связок, наличие или отсутствие палатализации, положение небной занавески.

Классификация согласных по месту образования. При классификации согласных по месту образования учитывается работа активных и пассивных органов речи, которые участвуют в их образовании. Главными являются активные органы речи, пассивные органы речи учитываются во вторую очередь. По участию активного органа речи согласные разделяются на губные и язычные.

Губными являются [п], [п’], [б], [б’], [ф], [ф’], [в], [в’], [м], [м’].

По пассивному органу речи губные подразделяются на губно-губные [п], [п’], [б], [б’], [м], [м’] и губно-зубные [ф], [ф’], [в], [в’].

Язычные звуки подразделяются на переднеязычные [т], [т’], [д], [д’], [с], [с’], [з], [з’], [н], [н’], [л], [л’], [р], [р’], [ш], [ж], [ц], [ч’], [ш:’], среднеязычный [j], заднеязычные [г], [г’], [к], [к’], [х], [х’].

По пассивному органу переднеязычные делятся на зубные т], [т’], [д], [д’], [с], [с’], [з], [з’], [н], [н’], [л], [л’], [р], [р’], [ц] и передненебные [ш], [ж], [ч’], [ш:’].

Среднеязычный [j] по пассивному органу является средненебным. Место образования [j] принято называть «полюсом мягкости».

Заднеязычные подразделяются на задненебные [г], [к], [х] и средненебные [г’], [к’], [х’].

Классификация согласных по способу образования. По способу образования согласные делятся на три группы: смычные, щелевые и дрожащие.

При произнесении смычных наблюдается полное смыкание активного и пассивного органов речи, т.е. возникает смычка раскрытии смычки происходит тремя способами:

1) взрывом, мгновенно, внезапно. Согласные данного типа называют смычно-взрывными, мгновенными, внезапными, это звуки [б], [б’], [п], [п’], [д], [д’], [т], [т’], [г], [г’], [к], [к’];

2) органы речи, образующие смычку, плавно отходят друг от друга. При этом воздух постепенно выходит через образовавшуюся щель. Согласные этого типа называются смычно-щелевыми, аффрикатами, слитными. В русском языке два смычно-щелевых звука – [ц], [ч’]. Звук [ц] представляет собой слитное сочетание смычного [т] с щелевым [с], [ч’] – слитное сочетание смычного [т] с щелевым [ш’]. Именно слитный характер звука [ч’] обусловливает вариантные произношения слова что: [што́] и [ч’о́];

3) при преодолении смычки часть воздуха проходит либо по бокам языка, либо через носовую полость. Такие звуки называются смычно-проходными, которые в свою очередь подразделяются носовые [м], [м’], [н], [н’] и боковые [л] и [л’].

Щелевым, или фрикативным (от латинского fricãre – тереть), называют согласный звук, образуемый трением воздуха о сближенные органы речи. К щелевым относятся [в], [в’], [ф], [ф’], [з], [з’], [с], [с’], [ж], [ш], [ш:’], [х], [х’], [j].

При артикуляции дрожащих согласных, или вибрантов (от лат. vibrātio – колебание; качание; дрожание), кончик языка, загнутый кверху и находящийся вблизи переднего неба, под давлением воздушной струи колеблется, то открывая, то прерывая ток воздуха. Это движение напоминает дрожание. В русском языке два дрожащих – [р], [р’].

По участию голоса и шума согласные делятся на сонорные (от латинского sonōrus – звучный) и шумные. Сонорными являются [м], [м’], [н], [н’], [р], [р’] и [j]. К шумным относятся все остальные согласные, которые в свою очередь по работе голосовых связок подразделяются на глухие и звонкие.

Большинство согласных русского языка представлено парами по глухости-звонкости. Непарными по глухости-звонкости являются только глухие [ц], [ч’], [ш:’], [х], [х’] и сонорные.

По наличию или отсутствию палатализации русские согласные делятся на мягкие и твердые.

Большинство согласных русского языка представлено парами по мягкости-твердости. Непарными по мягкости-твердости являются только твердые [ц], [ж], [ш] и только мягкие [ч’], [ш:’]. Звук [j] стоит вне отношений по мягкости-твердости, поскольку поднятие средней спинки языка для него не дополнительная артикуляция, а основная, и его принято называть палатальным.

По положению небной занавески согласные делятся на носовые и ротовые (чистые). При опущенной небной занавеске произносятся носовые [м], [м’], [н], [н’], при поднятой – ротовые.