- •1. История неврологии

- •2. Филогенез и онтогенез нервной системы.

- •3. Функциональные системы мозга.

- •4. Нейрогистология.

- •1. Периферическая нервная система

- •2. Центральная нервная система

- •3. Белое вещество

- •4. Мозжечок

- •5. Полушария большого мозга (функциональная анатомия).

- •6. Ствол мозга (функциональная анатомия).

- •7. Спинной мозг (функциональная анатомия).

- •8. Переферическая нервная система (функциональная анатомия).

- •9. Цереброспинальная жидкость.

- •10. Кровоснабжение спинного и головного мозга.

- •11. Барьеры мозга

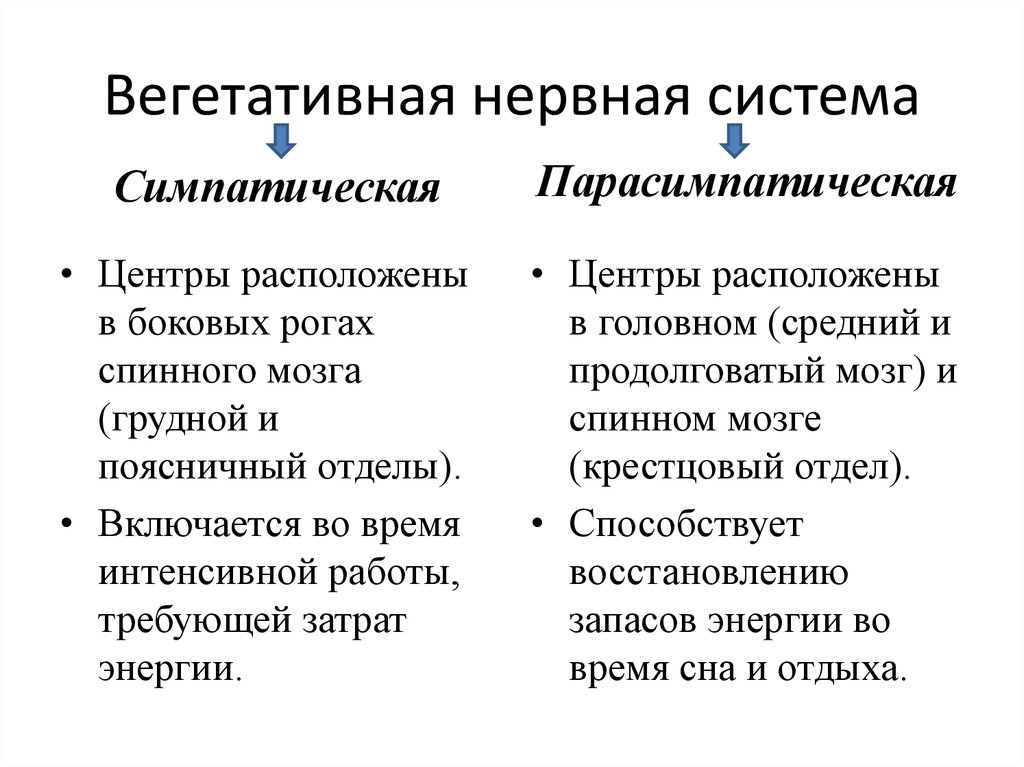

- •12. Вегетативная нерваня система.

- •13. Лимбико- ретикулярный комплекс.

- •14. Чувствительность и её нарушения.

- •15. Движение. Пирамидная система.

- •16. Движение. Экстрапирамидная система

- •23. Высшие психические функции (впф).

- •Понятие высших психических функций (впф).

- •Понятие впф

- •3. Строение и структура впф

- •Отличительные свойства впф

- •4. Возникновение и развитие впф.

- •Возникновение впф

- •24. Параклинические методы исследования.

- •25. Перинатальная патология развития нервной системы.

- •26. Аномалия развития нервной системы.

- •1. Открытую (сообщающуюся);

- •27. Наследственные системные дегенерации нс.

- •1. Заболевания с преимущественным поражением мозжечка и его связей.

- •4. Болезни с преимущественным поражением пирамидных путей.

- •28. Наследственные болезни обмена , протекающие с поражением нс.

- •29. Наследственные болезни соединительной ткани.

- •30. Факоматозы

- •31. Наследственные нейромышечные заболевания.

- •32. Нарушение мозгового кровообращения.

- •33. Инсульт

- •34. Субарахноидальные кровоизлияния и внутричерепные аневризмы

- •1. Субарахноидальное кровоизлияние

- •2. Внутричерепные аневризмы.

- •35. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения.

- •36. Инфекционные заболевания нервной системы

- •37. Энцефалиты

- •38. Менингиты

- •39. Менингоэнцефалиты

- •40. Энцефаломиелиты

- •41. Лептоменингиты (арахноидиты)

- •42. Нейросифилис.

- •43. Нейроревматизм

- •44. Медленые инфекции

- •45. Рассеянный склероз

- •46. Рассеянный энцефаломеилит

- •47. Лейкоэнцефалиты

- •48. Боковой амиотрофический склероз

- •50. Опоясывающий герпес (лишай)

- •51. Черепно-мозговая травма.

- •52. Опухоли головного мозга.

- •53. Опухоли спинного мозга.

- •54. Эпилепсия и эпилептиформные синдромы.

- •55. Заболевания периферической нервной системы.

- •56. Болезни с преимущественным поражением вегетативной нервной системы

- •57. Неврозы и неврозоподобные состояния.

- •1. Неврастения (астенический невроз)

- •2. Истерический невроз

- •3. Невроз навязчивых состояний

- •58. Поражение нервной системы при отравлении этиловым спиртом.

- •59.Поражения нервной системы при отравлении спиртами, наркотиками, угарным газом, ртутью и др. Токсическими веществами.

- •60.Травмы периферической нервной системы.

11. Барьеры мозга

Для нормального функционирования центральной нервной системы необходимо, чтобы вещество головного и спинного мозга было изолировано от внешних физических воздействий двумя слоями плотных мозговых оболочек и костным панцирем — черепной коробкой и позвоночником.

Для предупреждения внутренних «атак» различными раздражителями (инфекциями, токсическими веществами и др.) центральная нервная система защищена специальными преградами — мозговыми барьерами.

Основными физиологическими функциями мозговых барьеров являются:

1. Избранная проницаемость для одних веществ и непроницаемость для других.

2. Защита головного и спинного мозга от различных токсинов, циркулирующих в крови.

3. Препятствие для проникновения в кровь нейропептидов и активных соединений из центральной нервной системы, ликвора и межклеточной жидкости.

Барьеры мозга пропускают в него лишь то, что является необходимым компонентом для его физиологической деятельности. Это прежде всего вода, мочевина, газы, глюкоза, фруктоза, аминокислоты, жирорастворимые вещества, белки крови и ликвора, нейропептиды и отдельные (тимозиноподобные) гормоны, нейромедиаторы, медиаторы клеточного и гуморального иммунитета.

Характерно, что отдельные структуры головного мозга самостоятельно выделяют нейрогормоны и медиаторы, которые, в свою очередь, оказывают, помимо саморегулирующего действия, положительное влияние на функцию других органов и иммунную систему организма. К примеру: нейропептиды и тимозиноподобные гормоны синтезируются в гипоталамусе, гипофизе, эпифизе и нейроэндокринных железах, располагающихся в виде кольца вокруг третьего желудочка мозга (третий нейроэндокринный отдел центральной нервной системы), а также в ликворе, который является к тому же средством транспортировки этих веществ.

По функциональным особенностям мозговые барьеры разделяются на две группы:

1. Неспецифические барьеры мозга:

гематоэнцефалический;

ликвороэнцефалический.

2. Специфический барьер мозга:

иммунный.

12. Вегетативная нерваня система.

Вегетативная

нервная система – это часть нервной

системы, которая иннервирует внутренние

органы и кровеносные сосуды, то есть

органы, в которых имеются гладкомышечные

элементы и железистый эпителий. Состояние

вегетативной нервной системы прямо

влияет на обмен веществ в органах.

Вегетативная

нервная система – это часть нервной

системы, которая иннервирует внутренние

органы и кровеносные сосуды, то есть

органы, в которых имеются гладкомышечные

элементы и железистый эпителий. Состояние

вегетативной нервной системы прямо

влияет на обмен веществ в органах.

13. Лимбико- ретикулярный комплекс.

Топически вегетативную нервную систему делят на сегментарный аппарат (спинной мозг, узлы вегетативных сплетений, симпатический ствол) и надсегментарный - лимбико-ретикулярный комплекс, гипоталамус.

миндалевидный комплекс, гиппокамп, медио-базальная кора височной доли, входящие в лимбическую систему. Последняя определяется как «эмоциональный мозг» и как «висцеральный мозг». В целом все указанные образования составляют лимбико-ретикулярный комплекс.

Функции лимбической системы 1. осуществляет эмоциональные реакции 2. воспринимает афферентные импульсы от внутренних органов и опосредованно регулирует их функции 3. является субстратом памяти 4. обеспечивает мотивацию к жажде, голоду, половому влечению 5. регулирует сон и бодрствование

В структурах лимбико-ретикулярного комплекса происходит конвергенция чувствительной импульсации, возникающей в интеро- и экстерорецепторах, включая рецепторные поля органов чувств. На этой основе в лимбико-рети-кулярном комплексе происходит первичный синтез информации о состоянии внутренней среды организма, а также о воздействующих на организм факторах внешней среды, и формируются элементарные потребности, биологические мотивации и сопутствующие им эмоции.

Лимбико-ретикулярный комплекс определяет состояние эмоциональной сферы, участвует в регуляции вегетативно-висцеральных соотношений, направленных на поддержание относительного постоянства внутренней среды (гомеостаза), а также энергетическое обеспечение и корреляцию двигательных актов. От его состояния зависит уровень сознания, возможность автоматизированных движений, активность двигательных и психических функций, речи, внимание, способность к ориентировке, память, смена бодрствования и сна.

Поражение структур лимбико-ретикулярного комплекса может сопровождаться разнообразной клинической симптоматикой:

выраженными изменениями в эмоциональной сфере перманентного и пароксизмального характера, анорексией или булимией, сексуальными расстройствами, нарушением памяти, в частности признаками синдрома Корсакова, при котором больной теряет способность к запоминанию текущих событий (текущие события удерживает в памяти не более 2 мин), вегетативно-эндокринными расстройствами, нарушениями сна, психосенсорными расстройствами в виде иллюзий и галлюцинаций, изменениями сознания, клиническими проявлениями акинетического мутизма, эпилептическими припадками.