Кузнецов А.Е., Градова Н.Б., Лушников С.В. и др. Прикладная экобиотехнология. Учебное пособие. В 2-х томах

.pdfВосстановление озерных экосистем |

81 |

твора в озерной воде. Большие дозы извести вносят частями поэтапно. В зависимости от времени водообмена и количества CaCO3 на дне озера может потребоваться повторная обработка озера через каждые 3–5 лет.

Известкование озер путем прямого внесения извести эффективно лишь при времени водообмена озера, превышающем 2 года. Увеличение продолжительности водообмена с 0,5 до 3 лет или рН воды от 4,0 до 6,0 ведет к уменьшению дозы извести в три раза. Прямое известкование не дает положительного эффекта для водоемов со скоростью водообмена 2 раза в год и чаще. В этом случае необходимо известковать водосборный бассейн.

6.2.5.Устранение теплового загрязнения

Теплая вода, сбрасываемая с крупных предприятий: ТЭС, ТЭЦ, АЭС и других, поступает в озера-охладители, которые могут одновременно использоваться и для разведения рыбы. В таких водоемах велико испарение воды, которое ведет к уменьшению их водообмена и в связи с этим – к увеличению способности озера удерживать взвеси, биогенные и другие химические вещества, возрастанию минерализации. Умеренный подогрев способствует развитию фитопланктона, особенно в зимне-весенний период, зарастанию водоема высшей водной растительностью, накоплению органического вещества в водоеме. В подогретых водах интенсивно развивается моллюск дрейссена, который, с одной стороны, играет важную роль в самоочищении водоемаохладителя, а с другой – вызывает проблему обрастания дрейссеной гидротехнических сооружений, водоводов, затраты средств на их периодическую очистку от моллюска.

Для снижения температуры воды в озеро-охладитель может подаваться холодная вода из другого источника. Также практикуются забор холодной воды из гиполимниона, сброс подогретой воды после охладительных систем в эпилимнион данного или другого водоема, сброс подогретой воды с большой высоты для увеличения переноса тепла в атмосферу. Два последних способа могут использоваться как дополнительные в наиболее жаркое время года, чтобы не допустить перегрева воды в озере-охладителе.

На многих предприятиях с оборотным водоснабжением используются башни-градирни, на которых вода охлаждается при распылении и испарении. Потери воды в башне-градирне и возрастание минерализации воды компенсируются добавлением ее из другого источника. Биообрастание поверхности теплообменников и градирен водорослями, нитчатыми и железобактериями, другими организмами снижает теплоотдачу, ведет к излишнему расходу охлаждающей воды. Для борьбы с биообрастаниями используют прокачку горячей воды, стерилизацию нагреванием, периодическое хлорирование и озонирование, биоциды, альгициды и другие технические и химические средства (см. разд. 9.3).

82 |

Глава 6 |

6.2.6. Восстановление обмелевших и ранее спущенных озер

Заиление и зарастание приводят к обмелению озера, изменению морфологического профиля его ложа. Искусственно спущенные озера представляют собой свободную, не заполненную водой емкость. В обоих случаях перед подъемом уровня воды в озере проводят подготовительные мероприятия: подготовку ложа и прилегающей территории к затоплению, осуществление мер, направленных на снижение наносо- и фосфороудерживающей способности озера.

Подготовка заросшего ложа водоема включает удаление макрофитов и их корней из заросшего ложа, части донных отложений при необходимости углубления озера. С этой целью могут быть использованы землеройные машины или применено подводное драгирование отложений с разрушением корней. С прилегающей территории убирают древесно-кустарниковую растительность, снимают плодородный слой почвы и торфа, чтобы уменьшить поступление в озеро продуктов смыва, биогенных и загрязняющих веществ, проводят берегоукрепительные работы. При подъеме уровня воды возможно всплывание сплавин, торфяников, которые должны быть удалены из озера. Подъем уровня воды осуществляется плотиной, построенной на вытекающем из озера водотоке и снабженной рыбопроходом.

Затопленная высшая водная растительность восстанавливается стихийно или путем ее искусственного вселения в водоем. Часть гидробионтов будет внесена в водоем с водой притоков, птицами. При необходимости некоторые гидробионты могут быть вселены в озеро из соседних водоемов. В восстанавливаемом озере площадь зарастания макрофитами не должна превышать 25%.

Внутригодовое изменение уровня воды в восстановленном проточном водоеме важно поддерживать близким к естественному, чтобы обеспечить промывку водоема от накопившегося органического вещества и остатков жизнедеятельности гидробионтов во время весеннего половодья, дождевых паводков.

6.2.7. Снижение негативного влияния рекреации

Озера, используемые для рекреации, должны иметь достаточную глубину, относительно чистые донные отложения, воду хорошего качества, сравнительно небольшую площадь зарастания макрофитами. Скопление отдыхающих приводит к уплотнению почвенного покрова в береговой зоне, образованию тропинок, увеличению склонового стока, эрозионных процессов, выносу в озера взвешенных, биогенных и загрязняющих веществ, мусора. В результате озера со временем теряют рекреационные качества (заиляются, зарастают макрофитами, цветут и т. д.), восстановление которых требует осуществления определенных мероприятий.

Процесс загрязнения озер при рекреации в значительной степени неуправляем, так как загрязнения, поступающие в озеро, не поддаются обработке на очистных сооружениях.

Восстановление озерных экосистем |

83 |

Для упорядочивания рекреационного использования озер важно соблюдать допустимую рекреационную нагрузку, при которой озерная экосистема в целом не теряет способности к восстановлению при уменьшении нагрузки и к началу следующего рекреационного сезона в основном возвращается к первоначальному состоянию. Нагрузка обычно измеряется количеством человек (или лодок) на единицу площади (акватории или территории). Рекреационные нагрузки определяются конкретно для каждого водного объекта, его отдельных участков и зависят от нахождения водоема в той или иной природной зоне, степени и характера хозяйственного освоения прилегающей территории.

6.3.Содержание практических работ при восстановлении озерных экосистем

Восстановление водных объектов предусматривает выполнение комплекса организационных, инженерно-мелиоративных и природоохранных мероприятий (рис. 6.2).

Восстановление озерной экосистемы начинают с обустройства водосбора, а затем проводят очистку водного объекта с последующим обустройством прибрежных и пойменных территорий.

На стадии предпроектных работ выполняют водоохранное районирование водного бассейна, в ходе которого выделяют особо охраняемые и природнохозяйственные зоны, а также зоны, где сосредоточены производства с повышенной опасностью загрязнения.

Мониторинг озера и его водосбора, выполняемый в предпроектный период на протяжении не менее 2–3 лет, обеспечивает проект необходимыми данными о текущем состоянии водоема, о внутриэкосистемных связях, об озерах-аналогах. Он включает исследования водного баланса водоема, баланса общего фосфора, донных отложений, термического и гидродинамического, гидрохимического и гидробиологического режимов озера, изучение ландшафтной структуры водосборного бассейна, источников загрязнения и заиления. Для сбора необходимых сведений организуют пункты наблюдений.

Используются сведения о динамике зарастания озера высшей водной растительностью, продолжительности периода цветения воды, колебании уровня воды, ледовом покрове, рыбных запасах, заморах рыбы, сбросах сточных вод, сведения о других озерах того же природного района, подверженных и не подверженных антропогенному воздействию и служащих ориентиром при восстановлении озерных экосистем.

Водный баланс отражает соотношение приходной и расходной частей, учитываемых за определенный промежуток времени. Воднобалансовые исследования включают наблюдения над уровнем воды озера, поверхностным притоком и стоком из озера, грунтовыми водами, атмосферными осадками, испарением с его поверхности, забором воды на хозяйственные нужды. В приходной части превалируют поступление речной воды и атмосферные осадки. Расходование осуществляется в основном за счет речного стока из озера и испарения – в про-

84 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Глава 6 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 6.2. Комплексная схема мероприятий и работ, выполняемых при восстановлении водных объектов (по В. И. Сметанину, 2003, с изменениями)

точных озерах и за счет испарения – в бессточных. На основе воднобалансовых исследований определяется водообмен озера (отношение объема стока из озера к объему водной массы).

Из исследований баланса общего фосфора по разности между приходной частью баланса Робщ. и выносом его из озера определяют фосфороудерживающую способность водоема и текущее состояние трофического статуса водоема. Выявляются наиболее важные источники фосфора и первоочередные водоохранные мероприятия.

Изучение донных отложений озера включает определение мощности слоя, его физико-механического состава (песок, ил, глина и т. д.), донного профиля содержания биогенных и загрязняющих веществ в связи с возможным изъятием загрязненных отложений из озера. При этом выявляются наличие обрастания

Восстановление озерных экосистем |

85 |

грунта, выделение донных газов (метана, сероводорода), отбираются драгированные пробы для определения состава донной фауны, численности специфических организмов – индикаторов загрязнения водоема. По итогам биологического обследования могут быть сделаны предварительные выводы о состоянии водоема: его трофности и сапробности.

По результатам исследований и с учетом стоимости дноуглубительных работ выбирают способы удаления и использования отложений, места их складирования. Важно не допустить изъятия осадков до минерального ложа, чтобы предотвратить фильтрацию воды из озера. Кроме того, вскрытие торфяного слоя, залегающего в основании осадочной толщи, может привести к развитию процессов закисления и оказать отрицательное влияние на формирование качества воды.

Термический режим водоема и температура воды зависят от величины составляющих теплового баланса, величины теплозапаса водоема. Тепло в водоем поступает с солнечной радиацией, с теплом из атмосферы, от донных грунтов, с речным стоком и подземными водами, при конденсации водяного пара и при льдообразовании. Тепло отводится с излучением, передается в атмосферу,

вгрунт, тратится на испарение воды и таяние льда, частично уносится водами рек, вытекающими из озера (для сточных озер), и с подземным оттоком. Наибольший вклад в приходную часть теплового баланса несет прямая и рассеянная солнечная радиация, а в его расходную часть – потери тепла при испарении.

По результатам гидродинамических исследований выявляют условия стокового и ветрового перемешивания воды в озере, насыщения водной массы кислородом. Озеро, имеющее большую площадь зеркала и малую глубину, будет легче перемешиваться ветром. В таком озере кислород атмосферы проникает на большую глубину, чем в озере того же объема, но более глубоком и соответственно имеющем меньшую площадь.

Входе гидрохимических исследований определяют температуру, рН в поверхностном и придонном горизонтах, мутность, прозрачность воды, электропроводность, общую минерализацию, минеральный состав озерной воды, содержание растворенного кислорода, взвесей, биогенных элементов, органического вещества, загрязняющих веществ, сероводорода.

Гидробиологические исследования целесообразно проводить в летний период, когда фауна и флора водоемов развиты наиболее полно и процессы жизнедеятельности организмов протекают более интенсивно. Эти исследования ведутся с целью выявления связи между биотическими и абиотическими компонентами озерной экосистемы, а также условий сбалансированности экосистемы озера. Они включают общий визуальный обзор водоема или его части, проведение исследований непосредственно на водоеме и отбор проб для последующего лабораторного анализа.

При визуальном осмотре обращают внимание на цвет и прозрачность воды, на наличие цветения воды и его интенсивность, на прибрежные скопления разлагающихся водорослей, распределение и состав зарослей полупогруженных и погруженных водных растений, обрастание прибрежных камней, причалов, плавающих предметов, свай и водной растительности, на развитие плейстона,

вчастности, ряски.

86 |

Глава 6 |

Отбор проб и их анализ с применением оборудования требуют определенной квалификации и возможности своевременной обработки запланированного количества проб.

По результатам визуального осмотра, полевых исследований и анализа отобранных проб определяются биомасса бактерио-, фито- и зоопланктона, фито- и зообентоса, макрофитов, площадь зарастания последних, соотношение продукционных и деструкционных процессов, изучаются структурные и функциональные изменения планктонных и бентосных сообществ, выявляются организмыбиоиндикаторы трофического статуса и антропогенного загрязнения водоема. При необходимости исследуются плейстон (на крупных озерах) и перифитон (в основном на реках), учитываются сезонные изменения видового состава, численности и биомассы компонентов биоценозов. Например, весной наблюдается массовое развитие диатомовых водорослей. С течением времени диатомеи постепенно отмирают или выедаются растительноядным зоопланктоном. Летом их сменяют зеленые водоросли, затем цианобактерии, из которых в первую очередь развивается анабена (Anabаепа flosaquae). Ближе к осени, с понижением температуры, в водоеме вновь наступает господство диатомей. Зимой, под ледовым и снеговым покровами в составе сообществ микроводорослей присутствуют лишь теневыносливые виды, преимущественно диатомовые и зеленые.

При определении объема работ исходят из общих целей и задач исследования, назначения конкретного водоема, а также возможностей отбора и обработки проб. В одних условиях исследование фитопланктона может иметь определяющее значение, в других – уделяют особое внимание фито- и зообентосу.

Анализ и обобщение многолетних данных и оперативной информации позволяют прогнозировать качество воды, осуществлять моделирование процессов в водных объектах, выдавать рекомендации по расходу попусков с водохранилищ при ухудшении качества воды в процессе водоподачи.

Математические модели, привлекаемые для прогнозирования изменений, могут включать большое количество исходных данных (до 40 и более переменных) с временным интервалом, необходимым для моделирования, что на практике обеспечить сложно. Поэтому чаще всего используются эмпирические зависимости между биотическими и абиотическими элементами экосистемы, например, между трофическим статусом озера, его средней глубиной и величиной биогенной (фосфорной) нагрузки на озеро. Результаты моделирования учитываются при разработке экологического прогноза и экологического проекта, выборе восстановительных мероприятий, дающих наибольший эффект.

Экологический прогноз развития экосистемы озера разрабатывается на ближайшие 3–5 лет для варианта сохранения антропогенного воздействия на озеро и вариантов осуществления восстановительных мероприятий. Экологический прогноз является составной частью экологического проекта восстановления экосистемы озера. Экологический проект включает восстановительные мероприятия, отобранные при разработке экологического прогноза, и рекомендации по их осуществлению.

Выбор методов восстановления озерных экосистем основан на оценке их эколого-экономической эффективности, прогнозном уменьшении содержания

Восстановление озерных экосистем |

87 |

биогенных или загрязняющих веществ в воде притоков, в озерной воде по сравнению с их значениями до реализации восстановительных мероприятий.

Инженерно-мелиоративные и природоохранные мероприятия (см. разд. 6.2) создают в водных объектах условия, обеспечивающие эффективное функционирование различных очищающих процессов в водной среде. При использовании естественных экосистем для замедления эрозионных процессов и снижения поступления загрязнений важно обеспечить минимальное разрушение самих этих экосистем.

Контролем осуществления восстановительных мероприятий на водосборном бассейне является снижение поступления в озеро биогенных и загрязняющих веществ до проектного их значения, увеличение прозрачности воды до значений в ненарушенных водоемах, изменение соотношений между биомассами отдельных групп гидробионтов, продукционных и деструкционных процессов в сторону значений, характерных для неэвтрофицированных и незагрязненных водоемов.

Глава 7

ОЧИСТКА ЗАГРЯЗНЕННЫХ СРЕД ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

7.1.Состав нефти и нефтепродуктов

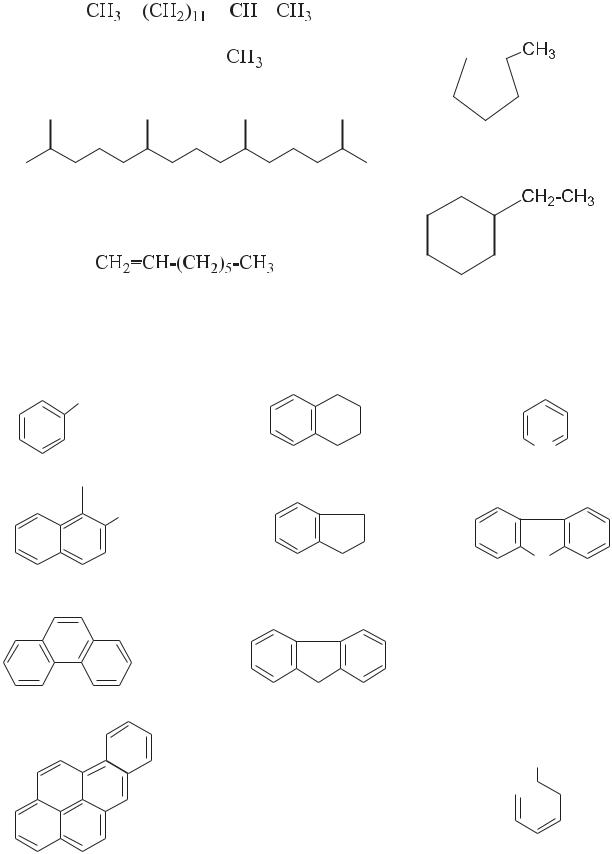

Нефть и продукты ее переработки представляют собой сложную смесь углеводородов различного строения и высокомолекулярных смолисто-асфальтеновых веществ, соотношение которых варьирует в нефти различных месторождений, разных пластов и залежей. Нефть, получаемую непосредственно из скважин, называют сырой нефтью. В среднем сырая нефть содержит 82–85% углерода, 10–14% водорода, 0,01–7,0% серы, 0,02–2,0% азота и 0,1–1,0% кислорода.

Различают легкую (плотность 0,65–0,87 г/см3), среднюю (0,87–0,91 г/ см3) и тяжелую (0,91–1,05 г/см3) нефть, что определяется ее компонентным составом. В общемировой добыче нефти доля легкой нефти составляет около 60%, средней – около 28%, тяжелой – 12%. По содержанию серы как наиболее неблагоприятному компоненту, осложняющему добычу и переработку, нефть может быть малосернистой (до 0,5% S), сернистой (0,5–2,0% S) и высокосернистой (свыше 2% S). Доля сернистых и высокосернистых нефтей России в общем балансе составляет 2/3.

В зависимости от температуры застывания масляной фракции различают нефти: застывающие при температуре ниже –16 оС, при –16 оС – +20 оС, выше 20 оС. По содержанию парафинов: малопарафинистые (не более 1,5% парафинов), парафинистые (1,5–6,0% парафинов) и высокопарафинистые (более 6,0% парафинов). При транспортировании высокопарафинистых нефтей по трубопроводам парафины часто откладываются на их стенках, а также на деталях оборудования, на участках с локальным понижением температуры. Это приводит к уменьшению эффективного сечения труб и оборудования, необходимости повышения давления в насосах для поддержания расхода перекачиваемой нефти, снижению производительности всей системы транспортирования. Ниже представлены некоторые группы углеводородов, входящих в состав нефти.

Алканы |

|

Циклоалканы |

||

|

|

|

|

|

Гексадекан

Циклогексан

90 |

Глава 7 |

Метановые фракции, состоящие из углеводородов с длиной цепи 5–35 атомов углерода, представлены н-алканами и изоалканами в соотношении примерно 3 : 1. Общее содержание их выше в нефти с меньшей плотностью и составляет для разных нефтей 15–55%. Алканы с числом углеродных атомов 5–11 входят в состав легкой фракции (точка кипения 200 °С). Содержание н-алканов в этой фракции 50–70%. Углеводороды легкой фракции летучи и обладают большей растворимостью в воде по сравнению с углеводородами средней и тяжелой фракций нефти.

Фракция метановых углеводородов, кипящая при температуре выше 200 °С, практически нерастворима в воде. Повышенное содержание твердых метановых углеводородов (парафина) с длиной цепи 22–35 атомов углерода обусловливает высокую температуру застывания (+18 оС и выше) нефти, лишая нефть подвижности.

Разветвленные алканы и изопреновые производные 2,6,10,14-тет- раметилпентадекан (пристан) и 2,6,10,14-тетраметилгексадекан (фитан) применяют как маркерные соединения при анализе сырой нефти. Общее содержание их в нефти 0,2–3,0%.

Непредельные углеводороды алкены (олефины), содержащие двойную связь –С=С–, редко встречаются в сырой нефти, но образуются при крекинге нефти, используемом для получения некоторых нефтепродуктов.

На долю нафтенов приходится 30–55% углеводородов нефти. Из них в наибольших количествах присутствуют метилциклогексан, циклогексан, метилциклопентан.

Ароматические углеводороды и соединения, содержащие как ароматические, так и циклоалифатические кольца, – наиболее водорастворимые и токсичные компоненты нефти. Содержание их в сырых нефтях составляет 5–55%. Богаты ароматическими соединениями тяжелые нефти, в частности уральские.

Смолы и асфальтены (чаще употребляемое название «смолы асфальтенов») относятся к высокомолекулярным соединениям сложной структуры, в которых различные гетероциклические, ароматические и алифатические углеводородные группы связаны между собой мостиками, содержащими метиленовые группы и гетероатомы –S, –O, –N в функциональных группах: карбонильной, карбоксильной, аминной и меркаптогруппе. Смолы – вязкие, мазеподобные вещества; асфальтены – твердые вещества, не растворимые в низкомолекулярных углеводородах. Молекулярная масса смол 500–1200, асфальтенов – 1200–2000. По содержанию смол и асфальтенов нефти подразделяются на малосмолистые (1–10% смол и асфальтенов), смолистые (10–20%), высокосмолистые (20–40%). Доля асфальтенов в смолисто-асфальтеновых веществах: в малосмолистой нефти 7–10%, в смолистой нефти 15–26%, в высокосмолистой 17–40%. Смолистые вещества активно присоединяют кислород. На воздухе смолистая нефть быстро густеет, теряя подвижность.

В качестве примесей в сырой нефти содержатся растворенные газы, взвешенные частицы горных пород, вода, соединения азота, серы, кислорода (NSO-соединения), пигменты (производные хлорофилла), соли и микроэлементы, включая тяжелые металлы (Pb, Hg, Cd, V, Ni, Fe), а также Br, J, Cl. Газы, в состав которых входят углеводороды C1–C4 в количестве от десятых долей процента

OH

OH