Кузнецов А.Е., Градова Н.Б., Лушников С.В. и др. Прикладная экобиотехнология. Учебное пособие. В 2-х томах

.pdf

512 |

Глава 4 |

Рис. 4.12. Промывка участка при загрязнении ниже уровня грунтовых вод

Таблица 4.4.

Пригодность почв для обезвреживания промывкой и другими методами конвективного транспорта (по A. Otten et al., 1997)

Тип почвы |

Пригодность для кон- |

Значение константы kw |

|

вективного транспорта |

(м/сут) для воды1 |

Гравий, галька |

пригодны |

>100 |

Крупнозернистый песок |

то же |

10–100 |

Песок со средним размером зерен |

то же |

5–10 |

Тонкозернистый песок |

умеренно пригодны |

0,1–5 |

Илистый песок |

не пригодны |

<0,1 |

Глины |

то же |

<0,1 |

Торф |

то же |

<0,1 |

1 Примечание: kw – коэффициент проницаемости для воды в уравнении движения грунтовых вод в соответствии с законом Дарси:

v |

= – k |

· |

$Ph |

= – k |

· |

$H |

|

$х |

$х |

||||||

w |

w |

|

w |

|

где vw – скорость движения грунтовых вод через пористую среду, $Ph/$x – градиент давления в направлении x, $H/$x – гидравлический градиент в направлении x.

Вымывание загрязнений можно ускорить, промывая почву дополнительными количествами воды. Однако обычно скорость течения грунтовых вод не лимитирует извлечение загрязнений из почвенных частиц, поэтому чаще всего интенсивная прокачка насосом грунтовой воды не приводит к повышению скорости ремедиации. В этом случае можно использовать прерывистую прокачку, приводящую к уменьшению массы извлекаемой воды. Помимо умень-

Биоремедиация почв |

513 |

Рис. 4.13. Вариант технологии «сурфактант усиленной ремедиации» для очистки от органического загрязнения с плотностью выше плотности воды (по EPA Site program case studies, 2000)

шения расхода воды преимущество прерывистой прокачки может заключаться и в возможности использования одного комплекта оборудования для нескольких близко расположенных контаминированных зон.

Для повышения эффективности данного способа при извлечении малорастворимых веществ в прокачиваемую воду добавляются вещества, облегчающие растворение и вымывание загрязнений: смешиваемые с водой органические спирты, поверхностно-активные вещества, комплексообразователи, кислоты.

При очистке от загрязнений гидрофобной природы (углеводородов нефти, ПАУ, ПХБ и др.) наиболее часто используют добавки ПАВ и соответствующую технологию «сурфактант усиленной ремедиации» (рис. 4.13). Так, добавление некоторых ПАВ в количестве 10 г/л повышает биодоступность ПАУ в 250 раз. Как правило, используют неионогенные (оксиэтилированные спирты, оксиэтилированные фенолы) и анионогенные (алкилсульфаты, алкилсульфонаты) ПАВ. Катионогенные ПАВ наиболее токсичны и наименее биологически разлагаемы из всех ПАВ. Кроме того, они способствуют диспергированию и нарушению механической структуры почвы, образуют комплексы с почвенными минеральными веществами, поэтому не подходят для очистки. Для придания растворам с ПАВ необходимых свойств могут добавляться соли и спирты.

При использовании сурфактантов важно учитывать такие их свойства, как способность эффективно мобилизовать загрязнения, влияние на проницаемость почвы, сорбция сурфактанта почвенными частицами. Действие раство-

514 |

Глава 4 |

ров сурфактантов, мобилизующих загрязнения, обусловлено уменьшением капиллярных сил и межфазного натяжения, что способствует миграции загрязнения в жидкой фазе через водный горизонт и снижению остаточных концентраций его в пористой среде. Этот процесс происходит при концентрации ПАВ ниже и выше критической концентрации мицеллообразования. (ККМ). С другой стороны, внесение ПАВ в загрязненную почву часто приводит к солюбилизации загрязнений, сопровождаемой разрушением агрегатов, десорбции загрязнений с твердых поверхностей, их диспергированию, растворению, эмульгированию. Видимая растворимость гидрофобных соединений повышается до нескольких десятков раз в зависимости от вещества, в частности, растворимость ПАУ увеличивается в 30–60 раз. Относительное увеличение растворимости тем выше, чем ниже растворимость без добавок ПАВ.

Если плотность гидрофобного загрязнения превышает плотность воды, уменьшение межфазного натяжения между водой и загрязнением и повышение растворимости могут увеличить скорость миграции загрязнения вниз пласта, что затруднит очистку. В таком случае могут использоваться микроэмульсии с плотностью ниже, чем у воды.

Использование некоторых сурфактантов приводит к эффекту закупоривания, снижающего инфильтрацию в обводненном горизонте, что также надо учитывать в технологии «сурфактант усиленной ремедиации».

Недостаток применения ПАВ – вторичное загрязнение окружающей среды при их внесении. Для удаления сурфактантов из почвы можно использовать ее промывку. Дренируемые воды с ПАВ и загрязнениями очищают разработанными методами очистки, что требует дополнительно больших затрат. Использование биодеградируемых сурфактантов позволяет избежать этих проблем.

Для удаления органических загрязнений используются также методы от-

дувки воздухом или паром (вентилирование, барботирование), откачки жидкой фазы под вакуумом, откачки газовой среды под вакуумом (вакуумной дегазации), направленной циркуляции, основанные на развитии техники конвективного транспорта.

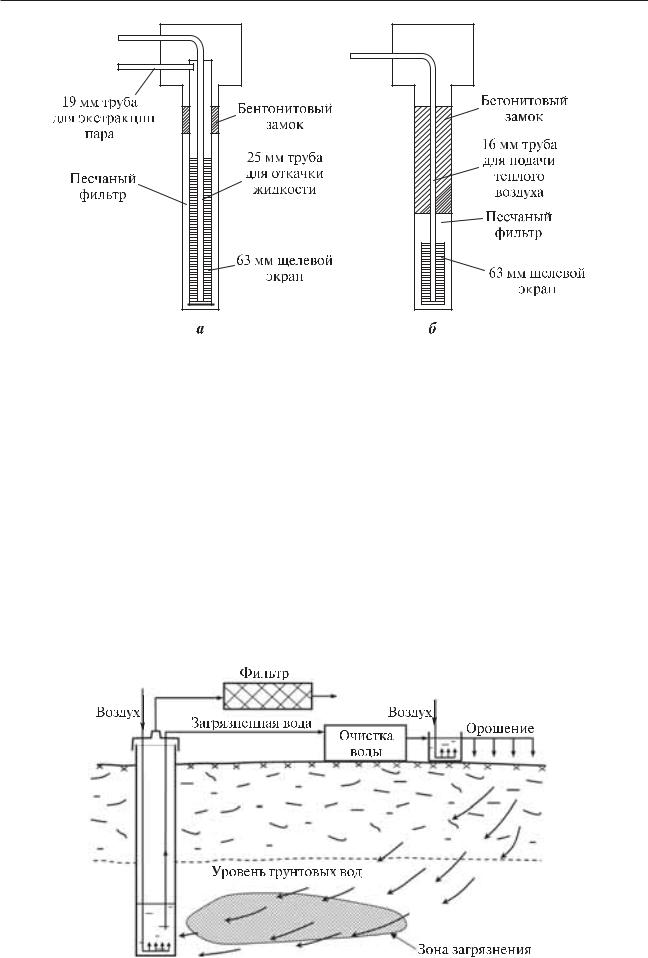

При экстракции почвенных газов методами вентилирования (venting) или вакуумной дегазации воздух нагнетается и/или откачивается выше уровня грунтовых вод (в вадозной зоне) с помощью помп или воздуходувок через вертикальные или горизонтальные экстракционные и инжекционные скважины, шахтные колодцы или коллекторы (рис. 4.14). Возникает циркуляция воздуха под землей, которая приводит к отдувке летучих соединений. Отработанный воздух может дополнительно очищаться на фильтрах, каталитических окислителях или биофильтрах. Метод используется, если загрязнение находится выше уровня грунтовых вод и летуче, а вадозная зона достаточно проницаема для обеспечения обмена воздуха по крайней мере в течение каждых 24 ч.

При барботировании (sparging) на загрязненном участке сооружаются шахтные колодцы (или скважины) на разных уровнях. В менее глубокие скважины, колодцы нагнетаются грунтовые воды, откачиваемые из более глубоких. Воздух нагнетается в подпочвенные слои через колодцы или ин-

516 |

Глава 4 |

Рис. 4.16. Принцип метода с откачкой жидкой фазы под вакуумом

В методе откачки жидкой фазы под вакуумом (slurping) загрязнения удаляются одновременно в виде жидкой фазы с грунтовыми водами и паров с почвенным воздухом под действием вакуума, создаваемого в откачивающих скважинах (рис. 4.16). Применение вакуума также способствует поступлению воздуха в подпочву (который может быть инжектирован путем вентилирования и/или просачивается через поверхность), что способствует более интенсивному извлечению загрязнений из вадозной зоны.

Экстрагированные грунтовые воды и пары почвенного воздуха обрабатываются отдельно в коллекторе для улавливания водяного тумана, разделяющем газ и жидкость, и на сепараторе, разделяющем извлеченную жидкую фазу на воду и фазу загрязнения. Это позволяет извлечь из экстрагированного потока и в дальнейшем утилизировать основную массу загрязнения. После удаления загрязнения грунтовая вода возвращается на орошение, а воздух стравливается в атмосферу. Данный метод позволяет извлекать загрязнения без экстракции грунтовых вод, что уменьшает объемы воды, требующей очистки, а также извлекать загрязнения с глубины до 16 м. Колодцы или откачивающие скважины могут быть установлены ниже зеркала грунтовых вод и после удаления жидкой фазы загрязнения могут использоваться как система вентилирования для завершения ремедиации вадозной зоны при оптимальных значениях потока воздуха.

Предложено несколько путей интенсификации процесса отдувки загрязнений. По одному из вариантов нагнетание и откачку воздуха осуществляют через одну и ту же скважину специальной конструкции (рис. 4.17). Ремедиационная скважина имеет верхний и нижний воздухопроницаемые слои гравия, каждый из которых отдельно связывается с одним и тем же вентилятором, расположен-

Биоремедиация почв |

517 |

Рис. 4.17. Схема системы вентилирования с нагнетанием и откачкой воздуха че- |

|

рез одну и ту же скважину (по M. R. Sick et al., 1996) |

|

ным на поверхности земли. Это позволяет извлекать воздух через каждый из слоев отдельно или из обоих одновременно. Воздух, извлеченный через один слой, после очистки на фильтре с активным углем или каталитическим окислителем реинжектируется под поверхность через другой слой. В результате возникает вертикальная циркуляция воздуха вблизи скважины.

Если нижний уровень скважины находится в насыщенной водой зоне, то воздух откачивается через нижний слой. Он поднимается в виде пузырьков вдоль скважины и вызывает направленную циркуляцию грунтовой воды (в результате эффекта аэрлифта) вокруг скважины, способствующую миграции загрязнений в зону отдувки. Скорость отдувки при этом повышается в 2–3 раза по сравнению с методом экстракции паров через скважины без создания направленной циркуляции. Нагнетание и откачка воздуха поочередно через верхний и нижний сегменты скважины позволяют более равномерно очищать все слои вадозной зоны.

4.3.2.3. Термообработка

Наибольшее распространение для интенсификации in situ методов ремедиации почвы получили термические методы нагрева подпочвенной среды.

В зоне насыщения (во фреатической зоне ниже уровня грунтовых вод) температуру подпочвенной среды можно повысить, нагнетая горячую воду.

518 |

Глава 4 |

Нагретый воздух подают, если загрязнение находится и выше уровня грунтовых вод, и ниже его.

При ремедиации водоненасыщенных зон скорость и качество in situ очистки почв можно повысить нагнетанием водяного пара или смеси пар/воздух с одновременной экстракцией почвенных паров. Эффективность обработки почвы при повышенной температуре (60–80 °С) влажным воздухом для удаления загрязнений намного выше, чем при обработке сухим горячим воздухом (при температурах более 100 °С).

При нагнетании смеси пара и воздуха загрязнения транспортируются с потоком газа к тепловому фронту. Пространственно растянутый тепловой фронт и одновременная экстракция паров способствуют удалению загрязнения из зоны теплового фронта. Загрязнения удаляются преимущественно с газовой фазой, в то время как при экстракции паром – в виде свободной жидкой фазы, дренируемой в экстракционную скважину, либо конденсируемой в ней.

Типичная система отдувки с паром состоит из нагнетательных скважин для подачи пара и скважин (колодцев) для извлечения отдуваемых паров и конденсата (рис. 4.18). При средней скорости подачи пара через скважину 90 кг/ч радиус продвижения фронта пара составляет 10 м. Отдуваемые пары должны подаваться на дополнительную систему сепарирования конденсата и газов и их очистки. Конденсат также очищается от загрязнений. Жидкость из колодцев откачивается погружными насосами, проходит через теплообменник и течет в сепаратор, где также происходит отделение неводной фазы от воды. Система оборудуется мониторинговыми скважинами с датчиками контроля температуры. Конденсация пленки влаги на частицах почвы создает дополнительный диффузионный барьер и заметно уменьшает скорость удаления адсорбированных загрязнений. Чтобы избежать конденсации влаги или высушивания почвы, важно контролировать поток и соотношение воздух/пар, подаваемых в почву. Для избежания конденсации в почву дополнительно подают горячий воздух. Этим предотвращается и обратная миграция загрязнений на фронте конденсации пара, направленная вниз к насыщенной зоне. Метод с нагнетанием и откачкой паров обеспечивает очистку контаминированной зоны в течение от нескольких месяцев до нескольких лет.

Извлечение почвенных паров можно ускорить высокотемпературным нагревом прилегающих зон (100 °С и выше). Для этого используют электрический

(шестифазный, джоулевый) нагрев, термические нагревательные элементы, радиочастотный нагрев. Эти методы применимы для извлечения загрязнений с низким давлением паров, в низкопроницаемых почвах и если требуются короткие сроки ремедиации.

В методе шестифазного нагрева насыщенная зона нагревается до температуры кипения воды. Используется гексагональная компоновка шести электродов, введенных в подповерхностную зону и заякоренных в водоносном слое. Напряжение подводится к каждому электроду для облегчения нагрева подповерхностного материала. В результате нагрева подвижность загрязнений повышается, содержание водяного пара и паров летучих органических веществ в вадозной

Биоремедиация почв |

519 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 4.18. Схема системы экстракции паром на загрязненном участке (по H.-P. Koschitzky et al., 2000)

зоне увеличивается, что облегчает извлечение их с промывной водой или почвенными парами через скважины. При этом экстракция с почвенными парами из вадозной зоны более эффективна. Загрязнения с точкой кипения ниже воды (например, ТХЭ) испаряются и улетучиваются вместе с водяным паром. Соединения с точкой кипения выше точки кипения воды (например, ПХЭ) удаляются

врезультате отгонки с паром.

Втехнологии динамической подземной отдувки – гидролитического пиролитического окисления одновременно используют электричество и пар для нагрева подповерхности, подают воздух для предотвращения конденсации пара в загрязненной зоне и кислород для деструкции загрязнений (рис. 4.19). Загрязнения улетучиваются и удаляются вместе с почвенным паром или разлагаются на месте в процессе гидролитического пиролитического окисления. В этом методе обработка возможна выше и ниже уровня грунтовых вод без ограничения глубиной. Для очистки более глубоких зон пар инжектируют под большим давлением. При этом чем больше давление пара, тем быстрее удаляется загрязнение. Пар подают по периферии контаминированного участка для нагрева проницаемых подповерхностных зон. С отработанным паром отдуваются загрязнения, связанные с почвой и растворенные в пределах грунтовых вод. Электроды используются для нагрева менее проницаемых слоев глин для испарения загрязнений и введения их в паровую зону. Неразложившиеся загрязнения, захваченные с паровой фазой, обрабатываются на поверхности. Продвижение фронта пара отслеживается ежесуточно путем измерения электрического сопротивления и температуры в различных точках загрязненной зоны.

520 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Глава 4 |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 4.19. Схема паровой инжекции (по EPA Site program case studies, 2000)

Введение пара с кислородом вызывает окисление органических соединений. При температурах, превышающих 80 °С, скорость окисления может быть очень высока. Например, ТХЭ может быть окислен до H2O, CO2 и хлорид-ионов за неделю. По завершении инжекции пара органическое загрязнение после конденсации пара возвращается в нагретую зону. Окисление загрязнений будет продолжаться в грунтовых водах.

Одно из преимуществ использования электрического нагрева – предпочтительный разогрев высокоэлектропроводных низкопроницаемых глин по сравнению с песками с низкой электропроводностью. При этом потери тепла в более проницаемых горизонтах меньше по сравнению с паровой инжекцией, инжекцией горячей воды и горячего воздуха, которые нагревают слои глины за счет передачи тепла из нагретых проницаемых зон.

Применение джоулевого нагрева сильно зависит от влажности почвы и ее проводимости. При низком содержании влаги сопротивление почвы высокое и нагрев неэффективен, возрастает опасность перегрева электродов. Испарение воды при нагреве снижает влажность почвы, поэтому во время нагрева периодически почву нужно увлажнять чистой водой.

Радиочастотный (микроволновой) нагрев позволяет достичь температур до 250 °С. В основе его работы лежит нагрев почвы в результате так называемых диэлектрических потерь, наблюдаемых при быстром изменении ориентации диполей молекул при взаимодействии с радиоволнами на микроскопическом уровне. Система радиочастотного нагрева может быть сравнена с микроволновой печью, в которой нагреваемый материал помещается между пластинами конденсатора. В установках для ремедиации пластины конденсатора могут заменяться на электроды, которые в виде прутьев вставляются в скважины. Они