Кузнецов А.Е., Градова Н.Б., Лушников С.В. и др. Прикладная экобиотехнология. Учебное пособие. В 2-х томах

.pdfПереработка органических отходов |

411 |

Из структуры затрат (см. табл. 3.23) следует, что из трех вариантов получения жидкого биотоплива (этанола из зерна, из гидролизатов древесины и н-бутано- ла) наиболее чувствительным к колебаниям цен на сырье является производство н-бутанола, наименее чувствительным – производство биоэтанола из гидролизатов древесины.

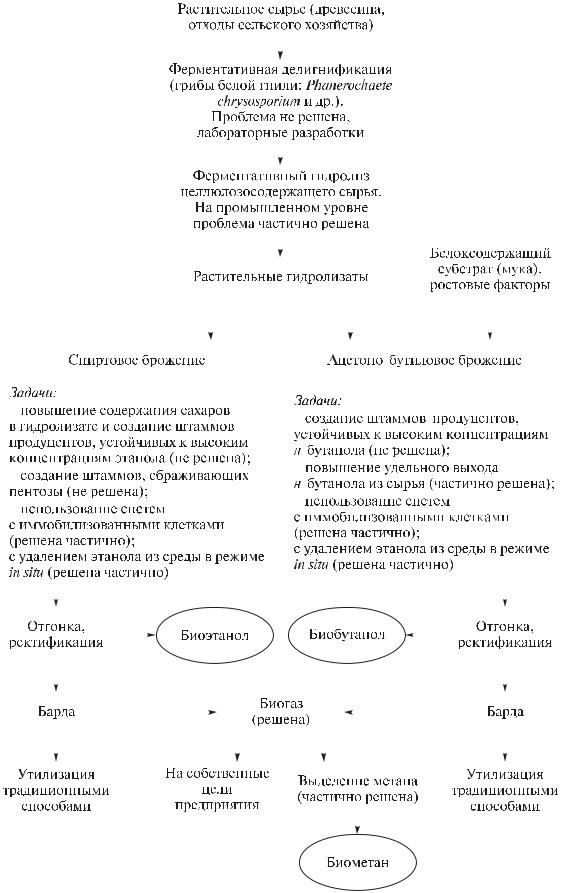

Высокотехнологичным и высокоэффективным производство жидкого биотоплива может стать в случае реализации ряда новшеств и передовых решений. Вариант такого производства представлен на рис. 3.31. В нем используется делигнифицированное растительное сырье, ферментативный гидролиз с получением гидролизатов с высоким содержанием сбраживаемых сахаров, высокопродуктивные штаммы микроорганизмов и биореакторы, обеспечивающие высокую степень конверсии углеводов в этанол или бутанол, энергосберегающие системы обезвоживания биотоплива. Барда как отход производства используется для выработки биогаза или утилизируется на кормовые цели.

Использование биогаза как автомобильного топлива возможно, но для этого необходимы рациональные технологии удаления из биогаза CO2 и примесных газов, в частности сероводорода. Наиболее перспективным вариантом фракционирования биогаза на CH4 и CO2 считается мембранное сепарирование

сиспользованием селективных газопроницаемых мембран и/или жидкостной экстракции. Один из вариантов такого процесса разработан в Институте нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН. В его основе лежит селективное

извлечение CO2 через мембрану с одновременной жидкостной экстракцией. CO2 поглощается жидким абсорбентом, который затем регенерируется путем мембранной эвапорации с отдувкой CO2 потоком воздуха на противоположной стороне мембраны.

Несмотря на дешевый источник происхождения (отходы), биогаз как ресурс для получения автомобильного биотоплива пока еще не может конкурировать

сприродным газом.

3.2.7. Биоудобрения и биоинтенсивное земледелие

В России накоплен значительный опыт переработки различных крупнотоннажных отходов в удобрения, производится большое количество малообъемных коммерческих видов органических и органо-минеральных удобрений, потенциальный потребительский рынок которых в 2007 г. оценивался в объеме 2,5– 3,0 млн т. В 2007 г. в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации», было зарегистрировано более тысячи видов органических и органо-минеральных удобрений, удобрений на основе торфа, гуминовых кислот и почвенных (питательных) грунтов для коммерческого использования в земледелии, плодоводстве и овощеводстве, ландшафтном озеленении, зеленом строительстве. Многие отходы сельского хозяйства, навоз, помет, осадки сточных вод, барду спиртового производства вносят в нативном, непереработанном виде. Экономическая эффективность их использования изменяется в широких пределах и определяется

Переработка органических отходов |

413 |

дозой внесения удобрений, их составом, транспортными расходами и полученной прибавкой урожая. Положительный эффект дает внесение соломы злаковых культур, сидерата бобовых культур. Неэффективно внесение в почву чистого торфа. Транспортные расходы резко возрастают при увеличении влажности удобрений выше 60% и радиуса перевозки. Поэтому часть удобрений (птичий помет, барду) термически высушивают (см. разд. 3.1) и вносят в сухом виде. Другие органические и органоминеральные удобрения, более сбалансированные по составу питательных веществ, получают смешиванием с различными отходами, минеральными и органическими добавками, наполнителями.

Современные биотехнологические подходы, усовершенствованные методы компостирования и вермикомпостирования, аэробной стабилизации и ферментации, анаэробного сбраживания и метаногенерации позволяют перерабатывать различные органические отходы в органоминеральные удобрения, удобрительная ценность которых выше, чем исходного материала. Стимулируя жизнедеятельность микрофлоры биоудобрений или добавляя в них регуляторы роста растений и микроорганизмы с ценными для растений свойствами, можно повысить не только плодородие почв, но и устойчивость растений к заболеваниям и сельскохозяйственным вредителям, уменьшить содержание вредных веществ (нитратов, тяжелых металлов и др.) в растительном материале.

Переработку твердых отходов в биоудобрения проводят методами компостирования и вермикомпостирования, твердофазной аэробной ферментации. Удобрения из отходов с невысоким содержанием твердой фазы получают с использованием аэробной стабилизации (жидкого компостирования), метаногенерации, глубинной жидкофазной аэробной ферментации, ускоренной аэробной ферментации с внесением микробных культур. При анаэробной обработке выход удобрений существенно ниже, чем при аэробной; связанные азот и фосфор переходят в водорастворимые аммонийные ионы и фосфаты, наблюдается выделение аммиака, поэтому потери питательных веществ, содержащихся в исходном материале, выше. Однако удобрения, полученные на основе ила метантенков, содержат мало патогенной микрофлоры и много различных биостимуляторов, способствующих получению высоких урожаев.

Навоз животноводческих комплексов, помет от птицеводческих предприятий, биомассу микроорганизмов, активный ил очистных сооружений, содержащие высокие количества азота, целесообразно перерабатывать вместе с отходами, обедненными азотом, например послеспиртовой бардой, целлюлозосодержащими материалами. Для получения продукта с оптимальным балансом питательных веществ и потребительскими свойствами в перерабатываемую массу могут вносить минеральные удобрения, различные наполнители (торф и др.).

Используемая технология должна быть малозатратна, обеспечивать эффективное усвоение биогенных веществ, сохранность свойств продукта при длительном хранении, сыпучесть и неслеживаемость продукта (для удобрений в твердой форме), возможность внесения продукта переработки отходов в любые сроки вегетации и в достаточно большом количестве.

Для обеспечения необходимых качеств и удобства применения технология получения твердой товарной формы биоудобрений может включать стадии обе-

414 Глава 3

звоживания, сушки и грануляции. Для обезвоживания (см. разд. 1.8) обычно используют шнековые центрифуги и барабанные вакуум-фильтры, для сушки и грануляции – ленточные и барабанные сушилки и грануляторы, сушилки в кипящем слое, экструдеры.

Пример биоудобрения, получаемого с использованием современных биотехнологических методов, – удобрение «Бамил». Его производят из стоков свинооткормочных комплексов по технологии, разработанной во Всероссийском НИИ сельскохозяйственной микробиологии. Стоки подвергают аэробной ферментации в аэротенках с использованием ассоциации микроорганизмов (бактерий рр. Rhodococcus, Arthrobacter, Aureobacterium, Mycobacterium, Alcaligenes, Pseudomonas), которые стимулируют рост и развитие растений, обладают антагонистической активностью к некоторым почвенным фитопатогенам. Полученную биомассу микроорганизмов обезвоживают центрифугированием, гранулируют и сушат. От традиционных органических удобрений «Бамил» отличается высоким содержанием азота – 5%, фосфора – 2%, калия – 0,5% и физиологически активных веществ, длительным последействием (2–3 года), экологической безвредностью по содержанию нитратов, тяжелых металлов. Норма внесения 1 т/га. Цена реализации биоудобрений типа «Бамил» 300–350 долл. за 1 т.

Аналогичные технологии разработаны для аэробной и анаэробной переработки помета (гранулированные удобрения «Омуг» и «Экуд»).

Не все отходы могут быть переработаны в биоудобрения, удовлетворяющие санитарным, гигиеническим и экологическим требованиям. Так, осадки очистных сооружений могут содержать повышенные количества тяжелых металлов (свинца, хрома, цинка до 10 г/кг сухой массы, табл. 3.26), полициклических ароматических углеводородов, хлорорганических соединений и других токсикантов, патогенных микроорганизмов, яиц гельминтов. Микроэлементы, содержащиеся в осадках в повышенных концентрациях, также могут оказывать неблагоприятное воздействие на рост и качество растений. В этом случае необходимы особый контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения. Продукты должны тщательно проверяться на фитотоксичность (снижение качества и количества урожая), зоотоксичность (накопление загрязнений в растениях до уровня, делающего их токсичными к моменту потребления), наличие возбудителей различных заболеваний.

В ряде стран разработаны эколого-санитарные условия использования получаемых из отходов удобрений, регламентирующие содержание вредных веществ в удобрениях, сферы применения, дозы и условия внесения их на сельскохозяйственные поля. Они наиболее жесткие для осадков сточных вод, вносимых на поля. В Швеции, например, доза внесения осадка в почву не должна превышать 5 т/га по сухому веществу при периодичности внесения осадка 1 раз в 5 лет, в ФРГ и Великобритании – 1 раз в 3 года. В ФРГ при таком регламенте ПДК в почве будет достигнута через 210 лет сельскохозяйственного использования при утилизации на полях 80% получаемых в стране осадков сточных вод.

Переработка органических отходов |

415 |

Таблица 3.26.

Содержание тяжелых металлов в сухом иле очистных сооружений, мг/кг

Металл |

Содержание |

ПДК, стандарт |

ПДК |

Стандарт Швеции при |

||||

|

в иле стан- |

России, ГОСТ |

|

|

использовании ила |

|||

|

ций аэрации, |

17.4.3.07-2001 |

|

|

в качестве удобрения |

|||

|

Москва, |

осадки I |

осадки II |

в иле |

в поч- |

нормальное |

недопус- |

|

|

С.-Петербург |

|||||||

|

группы |

a |

группы |

|

вах |

|

тимое |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pb |

550–1000 |

250 |

|

500 |

750 |

32 |

100–300 |

>1000 |

Cu |

700–1500 |

750 |

|

1500 |

1000 |

3 |

500–1500 |

>3000 |

Ni |

250–400 |

200 |

|

400 |

300 |

4 |

25–100 |

>500 |

Zn |

3000–5000 |

1750 |

|

3500 |

1500 |

23 |

1000–3000 |

>10000 |

Cr |

1000–1800 |

500 |

|

1000 |

750 |

100в |

50–200 |

>1000 |

Cd |

10–70 |

15 |

|

30 |

20 |

3в |

5–15 |

>25 |

Hg |

0,5–15 |

7,5 |

|

15 |

16 |

2,1 |

4–8 |

>25 |

As |

|

10 |

|

20 |

10б |

|

|

|

ЦЭг |

|

|

|

|

4000 |

|

|

|

аВ России по содержанию ТМ осадки делятся на две группы: I группа – более чистые осадки; II группа – осадки с содержанием ТМ в 2 раза больше, чем принятое для I группы. При содержании любого из нормируемых элементов выше, чем указано в группе I, осадок относится ко II группе.

б ПДК Нидерландов. в ПДК ФРГ.

г ЦЭ — Цинковый эквивалент.

Наиболее строгие ограничения по содержанию токсичных веществ применяются для удобрений, вносимых на сельскохозяйственные поля под продовольственные культуры. Основной контроль рекомендуется осуществлять по концентрации кадмия: содержание его не должно превышать 30 мг/кг сухого вещества осадка. Внесение в почву должно осуществляться разбрасывателями, обеспечивающими равномерное его распределение по удобряемой площади. При внесении осадков с низким значением рН на почвы с рН > 5,5 они предварительно известкуются.

Подбор выращиваемых культур, состава перерабатываемых отходов и различных добавок и учет характера почв, содержания в них гумуса, доступного азота и фосфора, их гранулометрического состава, рН, скорости минерализации осадка позволяют уменьшить накопление вредных веществ в растениях. Допустимая доза внесения осадка ниже на почвах с низкой катионообменной емкостью, слабогумусированных, песчаных, закисленных и возрастает на почвах с более высоким содержанием гумуса, с высокой катионообменной емкостью, на глинистых, нейтральных и слабощелочных.

В некоторых странах для определения допустимых норм содержания тяжелых металлов в почве используется показатель – цинковый эквивалент (ЦЭ):

ЦЭ = Zn + 2Cu + 8Ni (сравнительная токсичность Zn, Cu, Ni 1 : 2 : 8).

416 |

Глава 3 |

Допустимое количество вносимых удобрений М, содержащих тяжелые металлы:

M = |

A − B |

|

1000 |

(3.20) |

C |

D |

|||

|

|

|

|

где A – допустимый предел вносимого количества металла в верхнем слое почвы глубиной 0,2 м (табл. 3.27), B – фоновое количество данного элемента в верхнем слое почвы глубиной 0,2 м, кг/га, C – общая концентрация металла во вносимых удобрениях, г/т СВ, D – период ассимиляции тяжелых металлов, принимают 30 лет в активном слое почвы глубиной 0,2 м.

Таблица 3.27.

Допустимое количество удобрений, вносимых в почву при определенном содержании тяжелых металлов в удобрении (для Великобритании)

Металл |

A, кг/га |

C, г/т |

B, кг/га |

М, допустимое количество удобрений, |

|

|

|

|

вносимых в почву, т/(га·год) |

|

|

|

|

|

Zn |

560 |

1650 |

40 |

10,5 |

Cd |

5 |

34 |

1 |

3,9 |

Pb |

300 |

150 |

30 |

60 |

Cu |

280 |

400 |

15 |

22,1 |

Ni |

70 |

30 |

10 |

66,7 |

ЦЭ |

560 |

2690 |

150 |

5,1 |

|

|

|

|

|

В России разработаны «Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений» (ГОСТ 17.4.3.07-2001 и СанПиН 2.1.7.573-96). Они включают: а) агрохимические показатели осадков; б) допустимое валовое содержание тяжелых металлов и мышьяка в осадках I и II групп; в) санитарно-паразитологические показатели осадков I и II групп (допустимое содержание бактерий кишечной группы соответственно 100 и 1000 кл./г осадка фактической влажности, отсутствие в осадках обеих групп патогенных микроорганизмов, жизнеспособных яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших). По нормативным показателям ведется расчет доз осадков на сельскохозяйственных территориях. При расчете дозы осадков принимаются во внимание данные экологического контроля: содержание тяжелых металлов (свинца, кадмия, меди, никеля, ртути, цинка) в почве и осадках, общего азота, подвижного фосфора, калия, количество бактерий группы кишечной палочки, рН почвы и осадков. Анализируется содержание загрязнений в полученной сельскохозяйственной продукции.

Осадки I группы разрешено использовать для всех видов сельскохозяйственных культур, кроме овощных, грибов, зеленных и земляники, которые аккумулируют загрязнения в большем количестве, чем другие культуры. Осадки II группы можно использовать с некоторыми ограничениями при выращивании технических культур, производстве семенного зерна и семенных трав, культур

Переработка органических отходов |

417 |

картофеля, фуражного зерна для переработки в технически полезные продукты,

восновном спирт. На пахотных почвах среднего и тяжелого механического состава осадки вносятся в количестве не более 10 т сухой массы осадков или компостов на их основе в течение 5 лет. На легких песчаных и супесчаных почвах норма внесения осадков до 7 т/га, а периодичность внесения составляет 3 года. Осадки I и II групп без ограничения используются в городском озеленении, для устройства газонов и откосов дорог, в лесоводстве и лесопарковом хозяйстве, при рекультивации техногенно нарушенных территорий и на полигонах твердых бытовых отходов. При рекультивации территории разовая доза внесения осадков значительно выше тех доз, которые используются в агроценозе.

Для получения удобрений в случае высокого содержания вредных веществ

вотходах последние необходимо обеззараживать и обезвреживать, извлекать из них загрязнения.

Удобрения, получаемые переработкой навоза, помета, осадков сточных вод, часто содержат повышенное количество условно патогенных организмов: энтеробактерии, анаэробные клостридии, сальмонеллы, клебсиеллы, микобактерии, яйца гельминтов, другие паразиты.

Традиционным приемом обезвреживания таких отходов, как осадки очистных сооружений, является выдерживание их на открытых иловых площадках, картах или лагунах в течение длительного времени: в зависимости от климатических условий от 1 года до 3 и более лет. Однако в связи с дефицитом свободных территорий этот прием для складирования и обезвреживания осадков все меньше используется.

Более интенсивные методы переработки отходов в удобрения, такие как компостирование, анаэробное сбраживание в термофильных условиях, аэробная стабилизация с предварительным прогревом, обеспечивают гибель патогенных микроорганизмов, яиц гельминтов и практически полное обеззараживание отходов. Из других методов обеззараживания могут применяться термические (прогрев и пастеризация, сушка), термомеханические, химические (известкование, обработка другими химическими веществами), а также различные физические воздействия (радиация, токи высокой частоты, инфракрасное и ультрафиолетовое облучение).

Втермических методах, в частности при обеззараживании активного ила очистныхсооружений,используютсяконтактныеаппаратыспогружнымигорелками, с подачей острого пара или теплообменники и реакторы-пастеризаторы, обеспечивающие прогрев всей массы ила до температуры не менее 60 °С. Используются и более жесткие условия – при повышенном давлении и температуре до 200 °С. Обработка при более высокой температуре позволяет уничтожить не только яйца гельминтов и патогенные микроорганизмы, но и вирусы. Обеззараживание пастеризацией осадков очистных сооружений, предназначенных для использования в качестве удобрений, проводится при 65–70 °С и выдерживании 20–30 мин. Более высокий эффект пастеризации достигается при нагревании осадка до 80–90 °С с последующим выдерживанием в течение 5 мин.

Термические методы обеззараживания требуют высоких затрат энергии, что является их недостатком. Величины потребляемой энергии при пастеризации

418 |

Глава 3 |

Таблица 3.28.

Потребляемая энергия при различных вариантах пастеризации осадков очистных сооружений

Тип процесса |

Загрузка, |

Потребляемая энергия |

|

|

м3/сут |

|

|

|

|

Тепловая, |

Электрическая, |

|

|

МДж/м3 |

кВт/м3 |

Периодический |

|

134–160 |

2,4–5,4 |

--»-- |

30–40 |

105–147 |

6,5–9,0 |

--»-- |

3–20 |

120–160 |

2,4–64,0 |

Полунепрерывный |

4–9 |

– |

1,4–1,8 |

Непрерывный |

4 |

130 |

3,6 |

|

|

|

|

осадков приведены в табл. 3.28. После пастеризации возможен повторный рост энтеробактерий, поэтому требуется дополнительная обработка осадков, например, анаэробным сбраживанием.

Более устойчивую эффективность обеззараживания обеспечивает термическая сушка механически обезвоженных осадков. Для обезвреживания и одновременной сушки активного ила могут применяться распылительные сушилки и сушилки-грануляторы, каталитические генераторы тепла с мягким режимом сушки, предотвращающим спекание органических веществ, радиационный метод с источниками инфракрасного излучения.

Хранение термически высушенного осадка рекомендуется проводить в штабелях (буртах) массой не менее 100 т, укрытых полиэтиленовой пленкой или торфом, соломой, почвой (слоем 15–20 см).

При термомеханическом обеззараживании осадки механически обезвоживаются, интенсивно перемешиваются в лопастных смесителях при повышении температуры, термостабилизируются при 60–70 °С и гомогенизируются.

Химическая обработка окислителями – хлором, озоном, пероксидом водорода позволяет эффективно дезинфицировать и дезодорировать жидкие или обезвоженные отходы. Эффективна обработка негашеной известью, обеспечивающая гибель яиц гельминтов в результате повышения pH до 11–12 и температуры до 60 °С в процессе гашения. Доза извести зависит от влажности обеззараживаемой массы. Для уменьшения расхода извести проводят предварительное сгущение и обезвоживание жидких отходов. При влажности обезвоженного на фильтр-прессах сырого осадка сточных вод 70–85% вносят в среднем 15–20% извести (в виде молотого СаО). Время экспозиции для обеззараживания от вирусов и бактерий составляет от 2 часов до суток и более. Применение извести позволяет использовать ее двойное действие – как обеззараживающего средства, и одновременно почвенного мелиоранта, что приводит к снижению эксплуатационных затрат на обработку отхода, подготовку его к утилизации в качестве удобрения и депонированию в почве. Внесенная известь предотвращает реактивацию санитарно-показательных микроорганизмов и поддерживает стабильность отходов при хранении, повышает pH отходов и почвы, связывает тяжелые металлы и переводит их в нерастворимую форму, что снижает риск кон-

Переработка органических отходов |

419 |

таминации окружающей среды этими химическими элементами. Реагентные осадки сточных вод, которые прошли предварительную обработку известью, не загнивают, лишены неприятных запахов, удобны для транспортировки, хранения и внесения в почву. Вносятся они прежде всего под озимые культуры, а также технические (кроме льна и картофеля), которые потребляют много кальция.

Возможна обработка такими дезинфицирующими средствами, как аммиак (аммиачная вода), формальдегид, масляный альдегид, и пестицидами, которые самостоятельно применяются либо для удобрения почвы, либо для уничтожения вредных почвенных микроорганизмов или сорняков.

При обеззараживании осадка с очистных сооружений аммиачной водой он предварительно обезвоживается на центрифугах, затем перемешивается с аммиачной водой в смесителях непрерывного действия, добавляемой в количестве 5–12% от массы обезвоженного осадка (в зависимости от содержания NН3 в аммиачной воде). Обработанный осадок выгружается в закрытые контейнеры. Температура реагентной смеси поддерживается на уровне 16–22 °С. Время, необходимое для обеззараживания осадка, составляет 15 сут. Обработка жидким аммиаком позволяет обрабатывать осадок прямо на иловых площадках без предварительного обезвоживания. Пригоден для обработки осадок с влажностью 80–82%. Жидкий аммиак в количестве 4% от массы осадка вносится в слой осадка с помощью тракторного агрегата на глубину 20–24 см. Время, необходимое для обеззараживания осадка, составляет 10 сут.

Другие дезинфицирующие средства (хлорная известь, спирт, хлороформ, эфир, фенол и др.) применяются редко и при обработке небольшого количества отходов, поскольку их применение связано с большими затратами. Из пестицидов для обеззараживания наиболее эффективны фосфорорганические препараты, примером которых является российский препарат «Тиазон», действующий против микроскопических грибов, насекомых и нематод.

Отдельная самостоятельная проблема – уменьшение содержания тяжелых металлов и других загрязнений в используемых отходах. В настоящее время известно много достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения вредных примесей из отходов.

Удаление тяжелых металлов возможно с помощью подкисления обрабатываемого материала (или щелочной и кислотной обработкой). Скорость растворения и эффективность удаления металлов возрастают с увеличением времени подкисления, соотношения жидкой и твердой фаз, уменьшением рН среды. Металлы дальше можно ресорбировать на специальных биополимерах, а из них уже извлекать металл.

Тяжелые металлы могут быть извлечены из загрязненной массы биовыщелачиванием с помощью тиобактерий и железобактерий (см. разд. 3.1, рис. 3.1). При этом токсичные компоненты переводятся в растворенное состояние, вымываются и затем удаляются из раствора осаждением. Полученный осадок тяжелых металлов может использоваться как товарный продукт для дальнейшей металлургической переработки.

Несмотря на большое число методов и технологий, предложенных для извлечения загрязнений, все они ведут к существенному удорожанию удобрений,

420 |

Глава 3 |

получаемых из отходов, и часто сопровождаются образованием вторичных отходов и загрязнений, например в виде шламов сернокислотной обработки, поэтому на практике предпочитают отходы с высоким содержанием загрязнений захоранивать или сжигать.

Применение биоудобрений из отходов, удовлетворяющих санитарно-ги- гиеническим и экологическим требованиям, является составным элементом агротехнологий биологического и биоинтенсивного земледелия, адаптивного земледелия, интегрированной системы защиты растений. Они относятся к более экологически чистым технологиям выращивания сельскохозяйственных культур и позволяют поддерживать постоянное плодородие почв, их структуру и устойчивость к эрозии. Продукция, выращенная с использованием таких технологий, более высокого качества и стоит в несколько раз дороже, чем полученная с внесением в почвы навоза, минеральных удобрений или пестицидов. Эффективны биоудобрения и при ремедиации и рекультивации техногенно нарушенных земель, возврате их в хозяйственное пользование.

Широко используемые интенсивные технологии земледелия с внесением минеральных удобрений и химических пестицидов, развитой системой мелиорации резко повышают урожайность растений и пока еще более дешевые по сравнению с биологическим земледелием, но одновременно они сопровождаются повышенными энергозатратами (соотношение энергозатрат на получение продукции и энергии, заключенной в ней, в среднем составляет 7 : 1), приводят к ускоренному потреблению природных ресурсов агроэкосистем, обеднению почвенной биоты, эрозии почв, эвтрофикации поверхностных водоемов, химическому загрязнению биопродукции нитратами, пестицидами и т. д.

Технология биологического земледелия рассматривается как возможность достижения безотходности, экологической чистоты при сохранении рентабельности растениеводства и животноводства и в настоящее время широко практикуется во многих аграрно- и индустриально развитых странах. Биологическая система земледелия предполагает:

минимальную механическую обработку почвы (например, использование плоскорезной вспашки вместо отвальной) и другие агроприемы, нацеленные на сохранение нормальной структуры почвы в условиях более интенсивного круговорота веществ;

отказ от минеральных удобрений, химических средств защиты растений, гормонов, генетически модифицированных организмов; широкое использование биоудобрений, зеленых удобрений (сидератов), биопрепаратов азотфиксаторов, микроорганизмов, улучшающих доступ фосфора к растениям, и других полезных микроорганизмов, биологических средств защиты растений;

рациональный севооборот с возделыванием зернобобовых культур; внедрение поликультур – выращивание нескольких культур одновременно на одном участке таким образом, чтобы сбор урожая одной из них и посев другой шли одновременно, не оставляя почву обнаженной; активную борьбу с эрозией почв, полезащитное лесоразведение, снегозадержание, использование мульчированных отходов для сохранения