- •Трубчатые печи (конструкции, выбор, технологический расчет)

- •Трубчатые печи (конструкции, выбор, технологический расчет)

- •Основные обозначения

- •1 Назначение трубчатых печей

- •2 Классификация трубчатых печей

- •2.1 Основы классификации трубчатых печей

- •2.2 Печи конвективного типа

- •2.3 Печи радиантно-конвективного типа

- •2.4 Печи радиантного типа

- •3 Условное обозначение трубчатых печей

- •Условное обозначение типовых трубчатых печей приведено в

- •4 Элементы конструкций трубчатых печей

- •4.1 Змеевик трубчатых печей

- •4.2 Топливно-сжигающие устройства трубчатых печей

- •4.3 Гарнитура трубчатых печей

- •4.4 Каркасы и обмуровка трубчатых печей

- •5 Фундаменты печей

- •6 Газоходы

- •7 Дымовые шиберы

- •8 Дымовые трубы

- •9 Основные показатели работы трубчатых печей

- •10 Процесс горения топлива

- •11 Лучистый теплообмен в радиантной камере

- •Теперь уравнение (11.10) можно представить в виде

- •12 Технологический расчет нагревательной печи пламенного горения

- •12.1 Теплопроизводительность печи (полезная тепловая мощность)

- •12.2 Расчет процесса горения

- •12.3 Коэффициент полезного действия печи и топки. Расход топлива

- •12.4 Выбор конструкции печи, размеров труб и ретурбендов

- •12.5 Расчет радиантной камеры

- •12.6 Расчет конвективной камеры

- •12.7 Гидравлический расчет змеевика

- •12.8 Расчет газоходов

- •12.9 Газовое сопротивление и тяга в трубчатой печи

- •Приложение а Рисунки и таблицы

- •Приложение б Типы и техническая характеристика трубчатых печей

- •1 Печи типа гс1

- •2 Печь типа гн2

- •3 Печи типа а2б2 Печь – узкокамерная с верхним отводом дымовых газов, центральным, горизонтальным экраном и излучающими стенами из беспламенных панельных горелок.

- •4 Печи типа а2в2

- •5 Печи типа вс

- •6 Печи типа сс

- •7 Печи типа цс1 и цс΄1

- •Печь типа цс΄1 отличается от печи типа цс1 тем, что горелка установлена не в центре, а смещена в сторону входа продукта.

- •8 Печи типа цд4

- •9 Печи типа кс1 и кс΄1

- •10 Печи типа кд4

- •Содержание

12.5 Расчет радиантной камеры

12.5.1 Задаются теплонапряжением поверхности нагрева радиантных труб

( qp = 35…58 кВт/м2) [3, с. 359] и ориентировочно принимают температуру дымовых газов на перевале (Тп = 975…1125К) [3, с. 359].

12.5.2 Средняя теплоемкость продуктов сгорания 1 кг топлива (кДж/(кгград)) при Тр

![]()

, (12.27)

где

![]() удельная

теплоемкость газов на перевале при Тп,

кДж/(кмольград).

удельная

теплоемкость газов на перевале при Тп,

кДж/(кмольград).

12.5.3 Количество тепла, передаваемое сырью в радиантной (Qp) и конвективной (Qк) камерах, кВт

![]() (12.28)

(12.28)

Qк = Qп – Qp . (12.29)

12.5.4 Температуру сырья на входе в радиантную камеру определяют по величине удельной энтальпии жидкости на выходе из камеры конвекции, т.е. на входе в радиантную камеру

![]()

. (12.30)

По таблице А1.1 приложения А находят температуру сырья на входе в радиантную камеру Тр .

12.5.5 Температура наружной поверхности радиантных труб θ принимается на 30…40 градусов выше средней температуры сырья в камере радиации

![]()

, (12.31)

где Тк – температура сырья на выходе из печи, К.

12.5.6 Теоретическая максимальная температура горения

![]()

, (12.32)

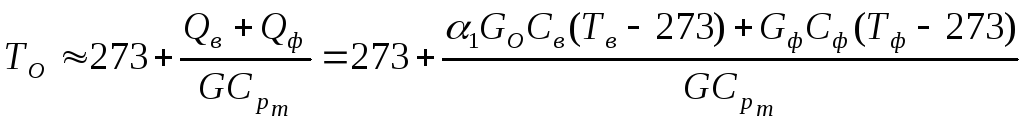

где То – приведенная температура исходной системы, определяемая с учетом тепла, вносимого воздухом и водяным паром на распыливание топлива по выражению

. (12.33)

12.5.7 По известным величинам Тmax , Тп и θ с использованием данных, приведенных в таблице 12.3 и на рисунках А1.4, А1.5 приложения А определяется значение параметра qS.

Если расчетное значение температуры экрана θ не совпадает со значениями, по которым построены графические зависимости, необходимо определить qS для всех трех значений θ (473, 673 и 873 К) и построить вспомогательную кривую зависимости qs от θ. Полученная кривая позволяет определить значение qS для данной температуры поверхности радиантных труб.

Таблица 12.3 – Зависимость температуры газов на перевале Тп от максимальной температуры горения Тmax, параметра qs = Q/Hs и температуры θ

|

Та, К |

Значение Тmax при различных значениях qs, Вт/м2 и θ, К |

|||||||||||

|

58 150 Вт/м2 |

116 300 Вт/м2 |

232 600 Вт/м2 |

348 900 Вт/м2 |

|||||||||

|

473 К |

673 К |

873 К |

473К |

673 К |

873 К |

473 К |

673 К |

873 К |

473 К |

673 К |

873 К |

|

|

1073 1273 1573 1673 1873 2073 2273 2673 |

753 793 823 833 853 863 873 893 |

823 853 873 893 913 923 933 953 |

933 963 993 998 1003 1013 1023 1043 |

833 893 933 953 988 1003 1013 1033 |

873 933 973 1003 1033 1043 1053 1083 |

953 1013 1053 1073 1093 1103 1123 1143 |

913 993 1043 1093 1133 1153 1183 1213 |

943 1023 1083 1123 1153 1173 1193 1233 |

993 1083 1133 1163 1193 1223 1263 1283 |

943 1063 1133 1173 1213 1243 1283 1333 |

973 1093 1153 1193 1233 1263 1293 1343 |

1013 1133 1193 1233 1273 1303 1343 1373 |

12.5.8 По известному количеству тепла, внесенного в печь

![]() (12.34)

(12.34)

определяют величину эквивалентной абсолютно черной поверхности Нs

![]()

. (12.35)

12.5.9 Выбирают конструкцию печи и степень экранирования ψ

![]()

, (12.36)

где Нл – эффективная лучевоспринимающая поверхность, м2;

F – неэкранированная, т.е. не занятая радиантными трубами, поверхность кладки, м2.

Приняв числовое значение степени экранирования в диапазоне = 0,3…0,8 (0,35…0,50) [3, с. 366] по таблице 12.4 или рисунку 12.1 в зависимости от коэффициента избытка воздуха α1 находят отношение Hs/Hл и определяют величину эффективной лучевоспринимающей поверхности

![]()

. (12.37)

Таблица 12.4 – Зависимость отношения Hs/Hл от степени экранирования ψ и коэффициента избытка воздуха α

|

α |

Hs/Hл при различных значениях ψ

|

|||||||

|

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0,7 |

0,8 |

1,0 |

|

|

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,5 |

0,98 0,97 0,95 0,94 0,92 0,91 0,89 0,88 0,86 0,85 0,83 0,78 |

0,92 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,78 0,77 0,75 0,73 0,67 |

0,84 0,81 0,78 0,76 0,74 0,72 0,70 0,68 0,66 0,64 0,63 0,56 |

0,80 0,77 0,74 0,72 0,68 0,66 0,65 0,63 0,61 0,58 0,57 0,50 |

0,77 0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 0,53 0,46 |

0,73 0,70 0,67 0,65 0,62 0,58 0,57 0,55 0,53 0,51 0,49 0,42 |

0,70 0,67 0,63 0,62 0,58 0,55 0,53 0,51 0,49 0,47 0,46 0,38 |

0,65 0,62 0,58 0,55 0,52 0,50 0,47 0,45 0,43 0,42 0,40 0,33 |

Рисунок 12.1 – Зависимость отношения Hs/Hл от степени экранирования топки

12.5.10 Принимают расстояние между осями труб S и число рядов труб в экране в зависимости от принятых значений по графику (рисунок А1.6 приложения А) определяют фактор формы К. При S/dн = 2 для однорядного экрана К = 0,88, для двухрядного экрана К = 0,98 ( для первого ряда К = 0,68, для второго К = 0,30). По величине К определяют площадь заэкранированной поверхности кладки Н (м2)

![]()

![]()

т.е. . (12.38)

С другой стороны, площадь заэкранированной поверхности кладки можно определить по уравнениям

- для однорядного экрана

![]() ; (12.39)

; (12.39)

- для двухрядного экрана

![]()

, (12.40)

где n – общее число труб радиантной камеры;

l – полезная длина трубы, м. (см. пункт 12.4, формула 12.26)

Решая совместно уравнения 12.38 и 12.39 либо 12.40, определяют число радиантных труб и их поверхность

![]() ,

м

,

м![]() . (12.41)

. (12.41)

12.5.11 В зависимости от выбранной конструкции печи решается вопрос о размещении радиантных труб. Например, в печи с наклонным сводом радиантные трубы располагают на поде и своде печи. Определяют геометрические размеры печи расчетным путем (зная число труб на соответствующей стороне печи и их размеры), либо конструктивно. Принимают число труб в ряду и расстояние между осями труб (S1) в камере конвекции (рисунок 12.2).

Рисунок 12.2 – Эскиз печи с наклонным сводом

12.5.12 Вычисляют общую поверхность кладки печи с учетом торцевых стен F и фактически заэкранированную поверхность H

![]() ,

м

,

м![]() (12.42)

(12.42)

![]() ,

м

,

м![]() . (12.43)

. (12.43)

12.5.13 Уточняют величину эффектной лучевоспринимающей поверхности

![]() (12.44)

(12.44)

и степень экранирования

![]() . (12.45)

. (12.45)

Если полученное значение значительно (более 5 %) расходится с ранее принятой степени экранирования (пункт 12.5.9), то определяют новое значение отношения НS/НЛ, а также НS и и повторяют расчет.

12.5.14 Для расчета прямой отдачи тепла в топке определяют

-

температурную поправку на теплопередачу

в топке

![]() ,

которая характеризует разность

теплоотдачи конвекцией и обратного

излучения поверхности радиантных труб

,

которая характеризует разность

теплоотдачи конвекцией и обратного

излучения поверхности радиантных труб

, (12.46)

, (12.46)

где Сs – постоянная излучения абсолютного черного тела (Сs=5,67Вт/м2К4);

![]() к

– коэффициент теплоотдачи конвекцией

от дымовых газов к экранным трубам,

Вт/(м2град)

к

– коэффициент теплоотдачи конвекцией

от дымовых газов к экранным трубам,

Вт/(м2град)

![]() . (12.47)

. (12.47)

Для

ускорения расчета величины

![]() к

можно воспользоваться данными таблицы

12.3.

к

можно воспользоваться данными таблицы

12.3.

Таблица

12.3 – Значения величины

![]() к

к

|

Тn

-

|

|

Тn

-

|

|

|

100 200 300 400 500 |

6,63 7,91 8,61 9,30 9,89 |

600 700 800 900 1000 |

10,47 10,82 11,05 11,40 11,75 |

- аргумент излучения

![]()

![]() , (12.48)

, (12.48)

-

характеристику излучения

![]() из уравнения

из уравнения

![]() . (12.49)

. (12.49)

Характеристика излучения может быть найдена в зависимости от аргумента по таблице 12.4, либо по рисунку А1.3 приложения А;

Таблица

12.4–Зависимость характеристики излучения

![]() от аргумента излучения х

от аргумента излучения х

|

Аргумент излучения

х |

Характеристика

излучения

|

Аргумент излучения

х |

Характеристика

излучения

|

Аргумент излучения

х |

Характеристика

излучения

|

Аргумент излучения

х |

Характеристика

излучения

|

|

0 0,15 0,20 0,40 0,49 0,60 0,80 1,00 |

1,00 0,90 0,88 0,82 0,80 0,78 0,75 0,72 |

1,25 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 |

0,70 0,65 0,60 0,57 0,55 0,53 0,51 |

8,00 9,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 |

0,50 0,49 0,48 0,46 0,44 0,43 0,42 0,41 |

23,44 30,00 50,00 70,00 90,00 110,00

|

0,40 0,38 0,34 0,32 0,30 0,29 |

- температуру дымовых газов на перевале

![]() . (12.50)

. (12.50)

Температура на перевале может быть также найдена по таблице 12.5.

Таблица

12.5 – Температура дымовых газов

![]()

|

|

Значение

|

|||||||

|

|

800 |

1000 |

1200 |

1400 |

1600 |

1800 |

2000 |

2200 |

|

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 |

833 748 703 678

|

923 823 758 723 693 |

998 873 813 773 738 |

1053 933 858 813 773 |

1108 963 893 843 803 |

1153 1008 938 888 848 |

1213 1048 963 908 873 |

1248 1083 998 943 898 |

Если

полученное по формуле (12.50) значение

температуры

![]() более чем на 5% отличается от принятого

в начале расчета, то задаются новым

значением

более чем на 5% отличается от принятого

в начале расчета, то задаются новым

значением

![]() и расчет повторяют. При этом, если

значение температуры на перевале

превышает допустимое, то увеличивают

поверхность нагрева радиантной камеры;

и расчет повторяют. При этом, если

значение температуры на перевале

превышает допустимое, то увеличивают

поверхность нагрева радиантной камеры;

-

коэффициент прямой отдачи

![]()

![]() . (12.51)

. (12.51)

12.5.15 Уточняют количество тепла, передаваемое сырью в радиантной камере, кВт

![]() . (12.52)

. (12.52)

12.5.16 Проверяют теплонапряжение радиантных труб

![]() ,

кВт/м2. (12.53)

,

кВт/м2. (12.53)

Если

полученное по выражению (12.53) значение

![]() допустимо

для данного технологического процесса,

то расчет считается законченным. Если

значение

допустимо

для данного технологического процесса,

то расчет считается законченным. Если

значение

![]() выходит из диапазона рекомендуемых

значений (пункт 12.5.1 расчета), то необходимо

изменить температуру Тn

, имея в виду, что при увеличении

температуры дымовых газов на перевале

повышается теплонапряжение радиантных

труб и уменьшается поверхность и

наоборот.

выходит из диапазона рекомендуемых

значений (пункт 12.5.1 расчета), то необходимо

изменить температуру Тn

, имея в виду, что при увеличении

температуры дымовых газов на перевале

повышается теплонапряжение радиантных

труб и уменьшается поверхность и

наоборот.

Тепловой расчет радиантной камеры можно выполнить аналитически, решая совместно уравнения теплового баланса и теплопередачи в топке, полагая, что радиантные трубы воспринимают лучистое тепло () и небольшое количество тепла, передаваемое конвекцией Q, т.е.

QP=QPЛ+QPK . (12.54)

Для расчета лучистого теплообмена в радиантной камере наиболее часто применяется метод профессора Н.И.Белоконя.

Алгоритм расчета

1 Задаются теплонапряжением поверхности нагрева радинтных труб qp и температурой дымовых газов на перевале Тn (пункт 12.5.1).

2 Определяется количество тепла, передаваемого сырью в радиантной камере QР (уравнение 12.28).

3 Определяется поверхность радиантных труб

![]()

![]() ,

м2

. (12.55)

,

м2

. (12.55)

4 Определяется заэкранированная поверхность кладки Н при расстоянии между осями труб S=2dН

– для двухрядного экрана

![]() ; (12.56)

; (12.56)

– для одноряного

![]() , (12.57)

, (12.57)

где π=3,14.

5 Эффективная лучевоспринимающая поверхность НЛ

Нл=КН , (12.58)

где К-фактор формы экрана (для однорядного экрана К=0,88, для двухрядного К=0,98) (пункт 12.5.10).

6 Определяется число труб радиантной камеры

![]() (12.59)

(12.59)

и осуществляют конструирование печи, т.е. определяют основные геометрические размеры топки и ширину конвекционной камеры (пункт 12.5.11).

7 Вычисляют общую поверхность кладки ΣF и неэкранированную поверхность по уравнению

F=ΣF-HЛ, м2 . (12.60)

8 Определяется числовое значение углового коэффициента взаимного излучения экрана и кладки ρFH по формулам

–

при

![]() ≤2

≤2 ![]() (12.61)

(12.61)

–

при

![]() >2,5

>2,5 ![]() . (12.62)

. (12.62)

9 Определяется значение вспомогательной функции γ

, (12.63)

, (12.63)

где Н-степень черноты поверхности экрана. Н=0,9…0,95;

V-степень черноты топочной среды. Значение V можно принять (V=0,3…0,35) либо рассчитать в зависимости от коэффициента избытка воздуха α1, по уравнению

![]() . (12.64)

. (12.64)

10 Эквивалентная абсолютно черная поверхность рассчитывается по формуле

![]() ,

м2

, (12.65)

,

м2

, (12.65)

где F-степень черноты поверхности кладки. F =0,85…0,90;

ξ(Т)-величина, зависящая от распределения температур в топке, в среднем равная 0,85.

11 По уравнению (12.31) определяется температура наружной поверхности радиантных труб θ и коэффициент теплоотдачи конвекцией от дымовых газов к экранным трубам αк (уравнение 12.47).

12 Определяется температурная поправка ∆θ (по уравнению 12.46).

13 По уравнению (12.48) определяется аргумент излучения х.

14 Аналитически (уравнение 12.49) либо графически определяется числовое значение характеристики излучения βS.

15 По уравнению (12.50) рассчитывается температура дымовых газов на перевале Тn, коэффициент прямой отдачи μ (уравнение 12.51), величина QР (уравнение 12.52) и уточняют теплонапряжение радиантных труб qp. Полученные значения анализируют и делается вывод либо о завершении расчета, либо о необходимости принять другие значения Тn и qp и расчет повторить.