Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Кафедра промышленной безопасности и охраны труда

Отчет

по лабораторной работе №4

«ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»

Вариант 6

Выполнил:

студент гр. БТПп-16-01 Д.А. Корнаухова

Проверил:

доцент, к.х.н. И.Р. Киреев

Уфа 2020

Цель работы: Произвести определение параметров микроклимата в помещении лаборатории: измерить температуру, определить влажность, барометрическое давление, скорость движения воздуха и результаты измерений свести в табл. 1

Таблица 1

|

№ п/п |

Дата измерения |

Тип психрометра |

Показания термометра, |

Абсолютная влажность А, кПа |

Относительная влажность |

||||

|

|

|

|

сухого |

влажного |

|

По расчету |

По таблице |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Теоретическая часть.

Микроклимат производственных помещений - климат внутренней среды этих помещений, который определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температуры окружающих поверхностей.

Микроклимат можно классифицировать следующим образом:

а) комфортный;

б) с повышенной влажностью при нормальной и низкой температуре воздуха, при высокой температуре воздуха;

в) переменный;

г) нагревающий с преобладанием радиационной теплоты и с преобладанием конвекционной теплоты;

д) охлаждающий с субнормальными температурами воздуха (-10°С - +10°С) с низкими температурами воздуха (ниже -10 С).

Воздушная среда - газообразная оболочка, окружающая земной шар, необходимое условие поддержания жизни на Земле.

В процессе развития человеческого организма между и воздушной средой создаются тесные взаимодействия, нарушение которых может привести к неблагоприятным изменениям в организме. Резкие изменения физических и химических свойств воздушной среды, загрязнение токсичными веществами и патогенными микробами могут способствовать развитию в организме изменений, приводящих к нарушению здоровья и снижению работоспособности. И поэтому для того что бы повысить трудоспособность человека нужно создать оптимальную микроклиматическую зону на рабочем месте.

Приборы для измерения

Психрометр аспирационный

Он предназначен для измерения температуры и влажности воздуха в экспедиционных условиях, а также в промышленных помещениях. Пределы измерений относительной влажности (при температуре воздуха от -10 до +30 °С) 3-100%, пределы измерений температуры воздуха от -25 до +50 °С (рис. 4.5).

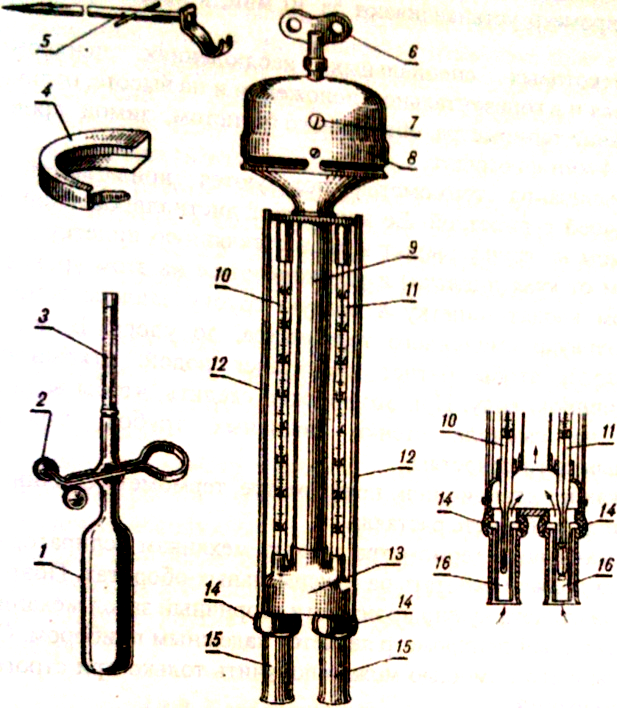

Рисунок 1- Аспирационный психрометр: 1- резиновая груша; 2 - зажим; 3 - пипетка; 4 - ветровая защита; 5 - крюк-подвес; 6 - заводной ключ; 7 - окошечко; 8 - головка аспиратора; 9 - трубка: 10 и 11 - сухой и смоченный термометры: 12 - защитные планки; 13 - тройник; 14 - изоляционные втулки; 15 и 16 - защитные трубки

Прибор имеет два одинаковых ртутных термометра 10 и 11, закрепленных в специальной оправе, состоящей из трубки 9 с тройником 13 и планочных защит 12. К тройнику 13 с помощью пластмассовых втулок 14 прикреплены по две трубки 15 (для радиационной защиты и вентиляции резервуаров термометров). Верхний конец трубки 9 соединен с головкой аспиратора 8. Головка состоит из заводного механизма и вентилятора, закрытых кожухом. Пружина заводного механизма заводится ключом 6 (сверху).

Наряду с аспирационным психрометром с пружинным заводным механизмом вентилятора применяется аспирационный психрометр М-34, в котором заводной механизм заменён электродвигателем. Питание этого психрометра осуществляется от сети.

Измерения по аспирационному психрометру. Аспирационный психрометр устанавливается на столбе с помощью специального крюка таким образом, чтобы резервуары термометров находились на высоте 2 м. Зимой психрометр устанавливают за 30 мин, а летом за 15 мин до начала измерений.

При некоторых специальных наблюдениях психрометр может устанавливаться и в горизонтальном положении и на высоте, отличной от 2 м.

Смачивание термометра, обвязанного батистом, зимой производят за 30 мин, летом за 4 мин до отсчета.

Для смачивания термометра пользуются прилагаемой к прибору резиновой грушей с пипеткой. Ее наполняют дистиллированной водой, затем легким нажимом на грушу вводят воду в стеклянную пипетку до отмеченной риски (на 1 см от края пипетки) и удерживают ее на этом уровне с помощью зажима. Потом вводят пипетку в правую трубку защиты термометров, где находится резервуар смоченного термометра, до упора. Выждав несколько секунд для того, чтобы батист пропитался водой, открывают зажим и отсасывают лишнюю воду. При этом нужно следить, чтобы вода из груши не вылилась и не смочила стенки защитных трубок; это приведет к дополнительным погрешностям.

Зимой, как и в станционном психрометре, термометр смачивают для того, чтобы корка льда на батисте растаяла.

После смачивания термометра заводят механизм аспиратора, который в момент отсчета должен работать на максимальных оборотах. Поэтому зимой за 4 мин до начала отсчета нужно произвести вторичный завод механизма.

Аспирационный психрометр является надежным прибором. Однако хорошие результаты с его помощью можно получить только при строгом соблюдении правил измерений.

При производстве отсчетов сначала следует быстро отсчитать десятые доли градуса по сухому и смоченному термометрам, записать результаты и только после этого уже отсчитать и записать целые градусы. При этом необходимо строго следить, чтобы во время отсчетов ветер дул по направлению от прибора к наблюдателю.

Зимой при отрицательных температурах после отсчета необходимо убедиться в том, что находится на батисте, термометра - лед или вода (как и для станционного психрометра).

При вычислении влажности по аспирационному психрометру скорость обтекания воздуха около приемников термометров принимается равной 2 м/с, поэтому необходимо, чтобы скорость аспирации у резервуаров термометров была действительно близка к 2 м/с. Поверка скорости аспирации производится при выпуске психрометра. Однако со временем она может изменяться. Поэтому не реже одного раза в месяц ее следует проверять. Это производится следующим образом. Сначала полностью заводят пружину. Затем устанавливают психрометр в вертикальном положении и наблюдают в окошечко появление метки на барабане. Когда метка на барабане совпадет с вертикальной риской на окошечке, отмечают время; после их вторичного совпадения определяют с точностью до одной секунды время одного оборота барабана и сравнивают его со временем, указанным в поверочном свидетельстве. Если оно отличается не больше, чем на 5 с, то скорость вращения барабана можно считать достаточной.

Для правильной работы аспирационного психрометра необходимо следить за чистотой батиста и своевременно его менять. Повязка батиста на термометр производится так же, как и для станционного психрометра для зимнего времени, т. е. батист подрезается непосредственно под резервуаром термометра. В целях предохранения покрытий оправы прибора от порчи рекомендуется психрометр всегда держать в футляре, предохранять от запотевания, механических повреждений. После наблюдений прибор следует протереть чистой салфеткой.

Аспирационный психрометр является самым надежным прибором для определения температуры и влажности воздуха при положительной температуре. Его можно использовать и при отрицательной температуре, но не ниже -15 °С, поскольку при более низкой температуре разность (t-t1) становится меньше 1 °С, что приводит к большим погрешностям измерения (более 10%).В этих случаях используют другие приборы.

Анемометры

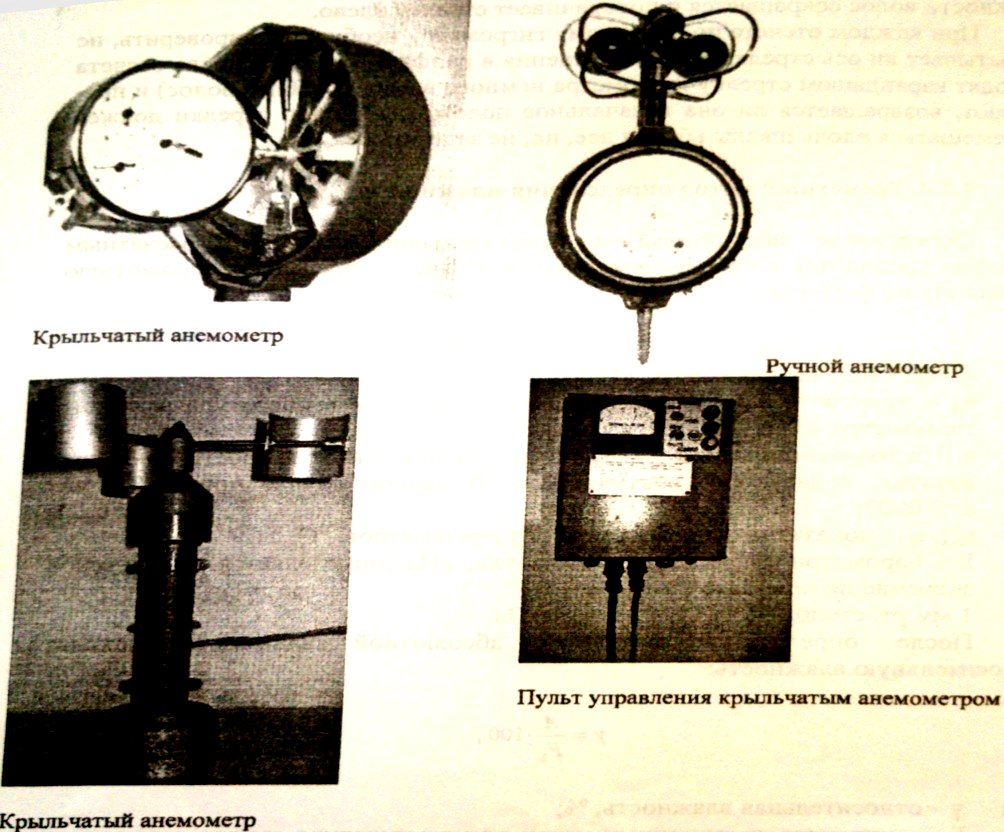

Для измерения скорости движения воздуха используют анемометры. Применяются крыльчатые и чашечные анемометры.

Для измерения больших скоростей до 30 м/с применяют чашечные анемометры, а для скоростей от 0,5 до 10 м/с - крыльчатые (рисунок 2).

Рисунок 2 – Анемометры

Крыльчатый анемометр состоит из крыльчатки, приводимой во вращательное движение потоком воздуха, счетчика числа оборотов и ручки. Счетчик имеет большую стрелку, отсчитывающую единицы и десятки, и две малые стрелки для отсчета сотен и тысяч оборотов. Включение и выключение счетного механизма производится с помощью арретира. Крыльчатка защищена от механических повреждений металлической обоймой (диффузором).

Перед измерением скорости ветра записывают показания по трем шкалам. В измеряемом воздушном потоке анемометр устанавливают вертикально и через 10-15 секунд одновременно включают арретиром механизм анемометра и секундомер. Экспонирование анемометра в воздушном потоке производят в течение одной или двух минут. По истечении этого времени механизм и секундомер выключают и записывают показания по шкалам анемометра и время экспозиции в секундах. Разность между конечным и начальным отсчетом делят на время экспозиции и определяют число делений шкалы, приходящихся на одну секунду.

Скорость ветра определяется по градировочному графику, приложенному к анемометру. На вертикальной оси графика находят число делений шкалы, приходящихся на одну секунду. От этой точки проводится горизонтальная линия до пересечения с прямой графика, а из точки пересечения проводится вертикальная линия до пересечения с горизонтальной осью. Точка пересечения вертикали с горизонтальной осью графика дает искомую скорость воздушного потока в м/с.

Анемометры обладают очень большой инерцией: они начинают работать при движении воздуха не менее 0,5 м/с, так как давление, создаваемое токами воздуха меньшей скорости, не может преодолеть сопротивление оси колеса или чашечек. Поэтому для определения малых скоростей движения воздуха применяются дифференциальные анемометры, термоанемометры, кататермометры и другие приборы.

Стеклянно - жидкостные термометры

Для измерения температуры в качестве термометрических жидкостей в термометрах применяют ртуть, спирт, толуол.

При измерении температуры жидкостным термометром производится наблюдение видимого изменения положения мениска жидкости в капилляре термометра, который соединен с резервуаром. При изменении температуры изменяется объём жидкости. Но с изменением температуры термометра изменяется и объём резервуара термометра. Эти изменения действуют противоположно друг другу. При повышении температуры объём жидкости в резервуаре увеличивается и уровень её в капилляре повышается, но расширение самого резервуара несколько уменьшает увеличение объёма жидкости.

Термометр принимает температуру среды не мгновенно, он обладает некоторой инерционностью. Скорость восприятия термометром температуры среды выражается коэффициентом инерции. Коэффициент инерции термометра есть время, за которое первоначальная разность температур среды и термометра уменьшается в е раз (е = 2.718 - основание натурального логарифма). Коэффициент инерции уменьшается с увеличением скорости вентиляции термометра.

Возможная точность отсчета по шкале термометра определяется его чувствительностью к изменению температуры среды. Чем больше чувствительность термометра, тем больше точность отсчета по шкале. Характеристикой чувствительности является длина (в мм) одного градуса шкалы.

Термометр максимальный устроен таким образом, что он сохраняет показания, соответствующие максимальной температуре за время, прошедшее после предыдущего наблюдения.

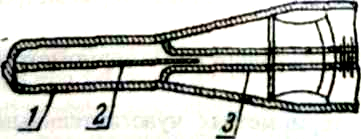

Максимальные показания термометра сохраняются благодаря специальному приспособлению (см. рисунок 3). Оно состоит из стеклянного штифта, припаянного ко дну внутри резервуара термометра. Верхний конец штифта входит в капилляр, оставляя в нем узкое (кольцеобразное) отверстие.

Рисунок 3 – Приспособление для сохранения максимальных показаний термометра: 1 - резервуар; 2 - штифт, 3 – капилляр

Когда температура начинает повышаться, ртуть, находящаяся в резервуаре, расширяется и, несмотря на большое трение в месте сужения, проталкивается между стенками капилляра и стеклянным штифтом. При понижении температуры (и уменьшении вследствие этого объема ртути) ртуть не пройдет назад в резервуар, так как единственной силой, стремящейся вернуть ртуть в резервуар, является сила сцепления ртути, но она недостаточна для преодоления силы трения, возникающей при прохождении ртутью места сужения. В этом месте столбик ртути разорвется, а часть ртути, находившаяся в капилляре до начала падения температуры, останется в нем (на той же высоте).

Рисунок 5 – барометр-анероид.

На рисунке представлен обычный бытовой барометр. Такие барометры называют анероидами, что в переводе с греческого означает «безводный». Барометр-анероид — один из основных приборов, используемый метерологами для составления прогнозов погоды на ближайшие дни, так как её изменение зависит от изменения атмосферного давления. Устройство анероида довольно простое: закрепленная приемная часть, которая посредством пружин и системы рычагов соединена со стрелкой и шкала.

Приёмной частью анероида служит круглая металлическая гофрированная (гофрированная означает ребристая) коробка, внутри которой создано сильное разрежение. При повышении атмосферного давления коробка сжимается и тянет прикрепленную к ней пружину; при понижении давления верхнее основание коробки поднимается и пружина разгибается. Перемещение конца пружины через систему рычагов передаётся на стрелку, перемещающуюся по шкале.

К сожалению, на барометры оказывает сильное влияние температура окружающей среды и с течением времени изменение упругости пружин. Из-за этого на современных барометрах-анероидах можно встретить дугообразный термометр (компенсатор), который служит для внесения поправки в показания анероида на температуру. Для получения истинного значения давления показания анероида нуждаются в поправках, которые определяются сравнением с ртутным барометром.

Экспериментальная часть.

|

№ п/п |

Дата измерения |

Температура, °С |

Атмосферное давление, Р |

Определение влажности |

|||||

|

Тип психрометра |

Показания термометра, |

Абсолютная влажность А, кПа |

Относительная влажность |

||||||

|

|

|

|

|

|

сухого |

влажного |

|

По расчету |

По таблице |

|

1 |

4.04.2018 |

22,5 |

104,2 |

|

25,7 |

21,8 |

2,666 |

95,38 |

96 |

А=F1-α*(tсух-tвлаж)*Р,

где А - абсолютная влажность, кПа;

F1 - упругость насыщенных водяных паров при температуре влажного термометра, к Па (по приложению);

α - психрометрический коэффициент, зависящий от скорости движения воздуха, подаваемого вентилятором. В данном случае при V=32 м/с α =0,0097;

tсух,tвлаж - показания сухого и влажного термометров, °С;

Р - барометрическое давление воздуха, кПа (определяется фактическое значение по прибору): 1 мм рт. столба ≈133,3 Па ≈ 0,133 к Па.

А = 2,670-0,0097*(25,7-21,8)*0,1042=2,666

После

определения величины абсолютной

влажности находят относительную

влажность:

где γ – относительная влажность, %;

F2 – упругость насыщенных паров при температуре сухого термометра, кПа (по приложению 5).

Относительную влажность также определяют, пользуясь таблицей в приложении 6.

γ = (2,666/2,795)*100%=95,38%

Вывод: в ходе проведенной лабораторной работы определили параметры микроклимата в помещении лаборатории: температуру, влажность, барометрическое давление, скорость движения воздуха. Температура помещения соответствует норме, атмосферное давление выше нормы, относительная влажность воздуха выше нормы (95,38%). Для того что бы микроклимат помещения сделать более комфортным, нужно предпринять следующие меры: использовать системы местного кондиционирования, компенсация неблагоприятного воздействия одного параметра микроклимата изменением другого, сокращение рабочего дня.

2.2 Оценить микроклимат производственной среды, исходя из варианта задания (Таблица 2). Предложить мероприятия, способствующие улучшению метеорологических условий в производственных помещениях.

Таблица 2 - Варианты заданий

|

Вариант |

Исходные данные |

||||||

|

Категория работ |

Период года |

Температура воздуха, °С |

Температура поверхностей, °С |

Относительная влажность воздуха, % |

Скорость движения воздуха, м/с |

Примечание |

|

|

6 |

а |

теплый |

14 |

22 |

10 |

0,45 |

|

К категории легких работ (категория Iа ) относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой, но не требующие систематического напряжения или поднятия тяжести. Энергозатраты при этом составляют до 630 кДж/час. Такие работы имеют место в швейном производстве, точном приборостроении и т.п.

Человек часто подвергается воздействию низких температур в условиях Крайнего Севера или в особых производственных помещениях. Понижение температуры и ослаблению тактильной чувствительности кожи становятся наиболее чувствительной реакцией организма на изменение теплового состояния при охлаждении. При этом происходит изменение функционального состояния центральной нервной системы, что проявляется в своеобразном наркотическом действии холода, ведущем к ослаблению мышечной деятельности, резкому снижению реакции на болевые раздражения, адинамии и сонливости.

Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха

ниже допустимых величин (Сан ПиН 2.2.4.548-96)

|

Температура воздуха на рабочем месте, ˚С |

Время пребывания, при категориях работ, ч, не более |

|

Ia |

|

|

14 |

2 |

Влажность воздуха имеет большое значение, поскольку влияет на теплообмен организма с окружающей средой. Чрезмерно сухой воздух при низкой относительной влажности ( менее 20%) иссушает слизистую оболочку носа, глотки и рта. На слизистых оболочках образуются трещины, которые легко инфицируются, что способствует развития воспалительных явлений.

Вывод: температура и влажность воздуха, скорость движения воздуха в помещении (лаборатории исследования) согласно (СанПин 2.2.4.548-96) не соответствуют допустимым нормам и не подходят для проведения легких работ. Требованиям оптимальных условий данное помещение не удовлетворяет. Поэтому, необходимо в помещение поставить подогревательные устройства воздуха, использовать воздушное душирование, увлажнители воздуха, закрыть окна и двери во избежание сквозняков. Также можно использовать сокращение рабочего дня, помещения для отдыха и обогревания, регламентация времени работы, в частности перерывы в работе, увеличение продолжительности отпуска, уменьшение стажа работы и в др.