- •Глава 6. Теория производства

- •Факторы производства

- •Производственная функция

- •Изокванта. Эффект масштаба

- •4. Изокоста

- •Равновесие производителя

- •Основные понятия

- •Глава 7. Производство и теория издержек

- •Понятие издержек. Бухгалтерские и экономические издержки

- •Внешние (явные) – денежные платежи собственникам

- •Издержки фирмы в краткосрочном периоде

- •Издержки фирмы в долгосрочном периоде

- •Основные понятия

Глава 6. Теория производства

Факторы производства

Производство благ и услуг – сложный процесс. Каждый понимает, что производство на пустом месте невозможно. Для того, чтобы произвести мебель, продукты питания, одежду и другие товары, надо иметь материалы, оборудование, помещение, землю, работников и специалистов, которые организуют производство. Блага, которые необходимы для организации процесса производства, называются факторами производства.

К факторам производства традиционно относятся капитал, земля, труд. Капитал в вещественной форме – это средства производства, которые принадлежат предпринимателю. Земля является обязательным компонентом процесса производства. Любое производственное здание, сооружение, цех располагаются на земле. Большую роль земля играет в сельском хозяйстве. Земля также включает в себя естественные ресурсы и сырье. Труд – это элемент производства, который соединяет сырье, материалы, оборудование в единый производственный процесс. Без использования труда создание новых благ и услуг было бы невозможно. В 70-е годы XIX столетия Альфредом Маршаллом был выделен четвертый фактор производства – организация. Позднее Й.Шумпетером этот фактор был назван предпринимательством. Таким образом, производство представляет собой процесс соединения таких факторов, как капитал, труд, земля и предпринимательство с целью получения новых благ и услуг, которые необходимы потребителю.

Предприятие – основное организационное звено экономики страны. Главной целью деятельности любого предприятия является получение максимальной прибыли при минимуме затрат. Условиями достижения этой цели могут быть: максимизация валового дохода, объемов продаж, захват большей доли рынка данного вида продукции.

Каждое предприятие постоянно решает три вопроса:

что производить (продукция, работы, услуги и их объемы);

как производить (технология, факторы производства);

для кого производить (рынки, потребители, цены).

При решении конкретного вопроса (например, чтобы захватить новый сегмент рынка, производитель продукции может временно снижать цены своего товара) предприятие руководствуется мотивами тактического характера. При этом большую роль играет определение временного интервала, в течение которого решается вопрос. Для предприятия выделяют следующие временные интервалы:

мгновенный – промежуток времени, в течение которого предприниматель может отреагировать на изменение рыночных условий только изменением уровня цен;

краткосрочный – изменение объема производства возможно за счет использования дополнительных факторов производства переменного характера (рабочей силы, сырья и материалов) при неизменном объеме использования других факторов (производственные мощности, капитальные сооружения и проч.).

долгосрочный – изменение объема производства возможно за счет использования всего комплекса факторов производства (производственные мощности, капитальные сооружения и проч.). В этом периоде все факторы переменные.

Производственная функция

Для организации производственного процесса необходимые факторы производства должны присутствовать в определенном количестве.

Производственной функцией называется зависимость максимального объема производимого продукта от затрат используемых факторов:

Q = f (K, L, M),

где Q – максимальный объем продукта, который возможно произвести при заданной технологии и определенных факторах производства;

К – затраты капитала; L – затраты труда; М – затраты сырья, материалов.

Для анализа и прогнозирования объема производства чаще всего используется производственная функция, называемая функцией Кобба–Дугласа:

Q = k·KL·M,

где Q – максимальный объем продукта при заданных факторах производства;

K, L, M – соответственно затраты капитала, труда, материалов;

k – коэффициент пропорциональности (или масштабности);

, , – коэффициенты эластичности объема производства соответственно по капиталу, труду и материалам (коэффициент прироста Q, приходящийся на 1 % прироста соответствующего фактора).

Несмотря на то, что производственные функции различны для разных видов производств, все они имеют общие свойства.

Факторы производства являются взаимодополняющими. Это означает, что данный процесс производства возможен только при наборе определенных факторов. Кроме того, возможна и определенная взаимозаменяемость этих факторов, если нет сокращения объема производства. Это не значит, что полностью можно исключить какой-либо фактор из производственного процесса. Всегда необходимы земля, оборудование и труд работников.

Различные комбинации факторов производства дают разные объемы производимой продукции. В краткосрочном временном интервале существует предел роста объема производства при увеличении переменного фактора (например, труда), если остальные (например, капитал) остаются постоянными (в то же время). Это свойство получило название закона убывающей предельной отдачи. Этот закон характерен для производственной функции с одним переменным фактором:

Q = f(X, Y),

где Y – величина постоянного фактора; X – величина переменного фактора.

Способ производства А считается более эффективным по сравнению со способом В, если он предполагает использование одного ресурса в меньшем, а всех остальных – не в большем количестве, чем способ В. Технически неэффективные способы не используются рациональными производителями.

Если способ А предполагает использование одних ресурсов в большем, а других – в меньшем количестве, чем способ В, эти способы несравнимы по их технической эффективности. В этом случае оба способа считаются технически эффективными и включаются в производственную функцию. Какой из них выбрать – зависит от соотношения цен применяемых ресурсов.

При изменении количества или сочетаний факторов производства меняется и объем выпуска продукции. Показателями результативности производства являются общий продукт (TP), средний продукт (AP), предельный продукт (MP).

Общий продукт – это общее количество произведенного продукта. Общий продукт изменяется по мере увеличения использования переменного фактора (Х).

Средний продукт – это отношение общего продукта к количеству использованного в производстве переменного фактора:

![]() .

.

Предельный продукт – это прирост выпуска продукции при использовании дополнительной единицы переменного ресурса:

![]() .

.

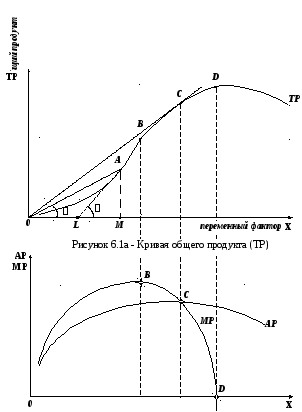

Дадим графическую интерпретацию функции с одним переменным фактором (рис. 6.1а.). На графике изображена кривая общего продукта ТР, который изменяется в зависимости от величины переменного фактора Х.

На кривой ТР отмечены три точки: В – точка перегиба, С – точка, которая принадлежит касательной, совпадающей с линией, соединяющей данную точку с началом координат, D – точка максимального значения ТР. Точка А движется по кривой ТР. Соединив точку А с началом координат, получим линию ОА. Опустив перпендикуляр из точки А на ось абсцисс, получим треугольник ОАМ, где tg есть отношение стороны АМ к стороне ОМ, т.е. выражение среднего продукта:

![]() .

.

Проведя через точку А касательную, получим угол , тангенс которого будет выражать предельный продукт МР, так как это есть приращение общего продукта при бесконечно малом приращении переменного фактора:

![]() .

.

При сравнении двух треугольников LАМ и ОАМ видно, что до определенного момента tg по величине больше tg , следовательно, предельный продукт (МР) больше среднего продукта (АР). Когда точка А совпадет с точкой В, tg принимает максимальное значение, следовательно предельный продукт (МР) достигает наибольшей величины. Когда точка А совпадает с точкой С, значения среднего и предельного продукта равны. При дальнейшем увеличении фактора Х tg будет уменьшаться и при совпадении точки А с точкой D примет значение, равное 0. Далее общий продукт будет уменьшаться, а предельный продукт примет отрицательное значение. Наглядно это видно из нижней части графика 6.1б.). Предельный продукт (МР), достигнув максимального значения в точке В, постепенно начинает убывать и в точке С пересечется с графиком среднего продукта (АР), который в этой точке принимает максимальное значение. Далее видно, что убывает и предельный продукт, и средний, но предельный продукт более быстрыми темпами. В точке максимума общего продукта МР равен 0.

Из приведенного анализа можно сделать вывод, что наиболее эффективное использование переменного фактора (Х) происходит на отрезке от точки В до точки С. Здесь предельный продукт (МР), достигнув своего максимального значения, начинает убывать, а средний продукт (АР) еще возрастает. Именно на этом отрезке на каждую дополнительную единицу затраченного переменного фактора производитель получает наибольший прирост общего продукта.

После того, как средний продукт достигает своего максимального значения, эффективность увеличения переменного фактора в производстве снижается. Участок кривой общего продукта (ТР) после точки С показывает более низкую эффективность использования переменного фактора.

Р исунок

6.1б - Кривая среднего продукта (АР) и

предельного продукта (МР)

исунок

6.1б - Кривая среднего продукта (АР) и

предельного продукта (МР)