- •1 Общие положения

- •1.1 Технологическая схема выпарной установки

- •1.2 Выбор выпарных аппаратов

- •1.3. Задание на расчет выпарной установки

- •2 Определение поверхности теплопередачи выпарныхаппаратов

- •2.1 Расчёт концентраций выпариваемого раствора

- •2.2 Определение температур кипения раствора

- •2.2.1 Определение температурных потерь

- •2.3 Расчёт полезной разности температур

- •2.4 Определение тепловых нагрузок

- •2.5 Выбор конструкционного материала

- •2.6 Расчет коэффициентов теплопередачи

- •2.7. Распределение полезной разности температур

- •2.8 Определение толщины тепловой изоляции

- •3 Расчет вспомогательного оборудования

- •3.2 Расчёт производительности вакуум – насоса

- •3.3 Определение поверхности теплопередачи подогревателя

- •3.4 Расчёт центробежного насоса

- •3.5 Расчёт объёма и размеров емкостей

- •3.6 Определение диаметра штуцеров

- •3.7 Подбор конденсатоотводчиков

- •Список источников информации

- •Приложения

2.6 Расчет коэффициентов теплопередачи

Коэффициент теплопередачи рассчитываем, исходя из того, что при установившемся процессе передачи тепла справедливо равенство:

![]() (2.13)

(2.13)

Коэффициент теплопередачи К в [Вт/(м2 К)] можно рассчитать по уравнению:

![]() ,

(2.14)

,

(2.14)

где q –

удельная тепловая нагрузка, Вт/м2;

q =

Q/F;

![]() и

и![]() –

коэффициенты теплоотдачи от

конденсирующегося пара к стенке и от

стенки к кипящему раствору соответственно,

Вт/(м2∙К);

–

коэффициенты теплоотдачи от

конденсирующегося пара к стенке и от

стенки к кипящему раствору соответственно,

Вт/(м2∙К);

![]() –

сумма термических сопротивлений стенки

загрязнений и накипи, (м2∙К/Вт);

–

сумма термических сопротивлений стенки

загрязнений и накипи, (м2∙К/Вт);

![]() –

разность температур между греющим паром

и стенкой со стороны пара в первом

корпусе, ºС;

–

разность температур между греющим паром

и стенкой со стороны пара в первом

корпусе, ºС;![]() – перепад температур на стенке, ºС;

– перепад температур на стенке, ºС;![]() –

разность между температурой стенки со

стороны раствора и температурой кипения

раствора, °С.

–

разность между температурой стенки со

стороны раствора и температурой кипения

раствора, °С.

Порядок расчета

коэффициента теплопередачи следующий.

Задаемся величиной

![]() ;

рассчитываем по приведенным ниже

уравнениям коэффициенты теплоотдачи

;

рассчитываем по приведенным ниже

уравнениям коэффициенты теплоотдачи![]() и тепловые потоки

и тепловые потоки![]() .

Сравниваем величину тепловых потоков

.

Сравниваем величину тепловых потоков![]() .

Если

.

Если![]() ,

то задаемся другим значением

,

то задаемся другим значением![]() и снова рассчитываем

и снова рассчитываем![]() по тем же формулам. Как правило, снова

по тем же формулам. Как правило, снова![]() ,

поэтому истинное значение теплового

потокаq

и разность температур

,

поэтому истинное значение теплового

потокаq

и разность температур

![]() определяем графически. Для этого строим

график зависимости

определяем графически. Для этого строим

график зависимости![]() и соединяем точки

и соединяем точки![]() ,

,![]() прямыми линиями (рис. 2.1). Точка пересечения

этих линий и определяет истинную величинуq

и

прямыми линиями (рис. 2.1). Точка пересечения

этих линий и определяет истинную величинуq

и

![]() .

Затем определяют значения

.

Затем определяют значения![]() и

и![]() и рассчитывают коэффициент теплопередачиK.

и рассчитывают коэффициент теплопередачиK.

Коэффициент

теплоотдачи

![]() рассчитываем по уравнению:

рассчитываем по уравнению:

,

(2.15)

,

(2.15)

где

![]() –

теплота конденсации греющего пара,

Дж/кг;

–

теплота конденсации греющего пара,

Дж/кг;![]() –

разность температур конденсата пара и

стенки, ºС;

–

разность температур конденсата пара и

стенки, ºС;![]() –

соответственно плотность, кг/м3,

теплопроводность

Вт/(м∙К)

и вязкость

конденсата, Па∙с, при средней температуре

плёнки:

–

соответственно плотность, кг/м3,

теплопроводность

Вт/(м∙К)

и вязкость

конденсата, Па∙с, при средней температуре

плёнки:

Первоначально

принимаем

![]()

![]() ºС.

ºС.

Значения физических величин конденсата берём при tпл = 142,85 ºС.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Коэффициент

теплоотдачи от стенки к кипящему раствору

![]() в условиях его естественной циркуляции

для пузырькового режима в вертикальных

трубах равен:

в условиях его естественной циркуляции

для пузырькового режима в вертикальных

трубах равен:

![]() ,

(2.16)

,

(2.16)

где

![]() –

плотность греющего пара в первом корпусе,

–

плотность греющего пара в первом корпусе,![]()

![]() –

плотность пара при атмосферном давлении;

–

плотность пара при атмосферном давлении;![]() –

соответственно, теплопроводность,

поверхностное натяжение, теплоемкость

и вязкость раствора в первом корпусе.

–

соответственно, теплопроводность,

поверхностное натяжение, теплоемкость

и вязкость раствора в первом корпусе.

![]()

![]()

Значения величин, характеризующих свойства растворов NaCl, представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Физические свойства растворов NaCl

|

Параметр |

Корпус | ||

|

1 |

2 |

3 | |

|

Плотность

раствора,

|

993,3 |

1008,6 |

1056,7 |

|

Вязкость

раствора,

|

0,35 |

0,37 |

0,43 |

|

Теплопроводность

раствора, |

0,594 |

0,592 |

0,585 |

|

Поверхностное

натяжение,

|

73,97 |

74,97 |

77,69 |

|

Теплоёмкость

раствора,

|

4030 |

3980 |

3890 |

Проверим правильность первого приближения по равенству удельных тепловых нагрузок:

![]()

![]()

Как видим

![]()

Для второго

приближения примем

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Очевидно, что

![]()

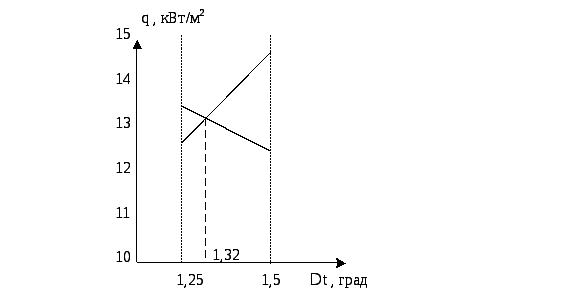

Для определения

![]() строим графическую зависимость тепловой

нагрузкиq

от разности температур между паром и

стенкой (см. рис. 2.1) и определяем

строим графическую зависимость тепловой

нагрузкиq

от разности температур между паром и

стенкой (см. рис. 2.1) и определяем

![]() =

1,32 ºС.

=

1,32 ºС.

Рис. 2.1 –

Зависимость удельной тепловой нагрузки

q

от разности температур

![]()

Проверка:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Как видим

![]()

Рассчитываем коэффициент теплопередачи К1 в первом корпусе:

![]()

Коэффициенты теплопередачи для второго корпуса К2 и третьего К3 можно рассчитывать так же, как и коэффициент К1 или с воспользоваться соотношением коэффициентов, полученных из практики ведения процессов выпаривания. Эти соотношения варьируются в широких пределах:

К1 : К2 : К3 = 1:(0,85÷0,5):(0,7÷0,3)

Для растворов щелочей и нитратов соотношение коэффициентов теплопередачи принимают по нижним пределам, а для растворов солей – по верхним.

Для раствора NaCl примем следующее соотношение:

К1 : К2 : К3 = 1:0,85:0,7

Тогда

![]()

![]()

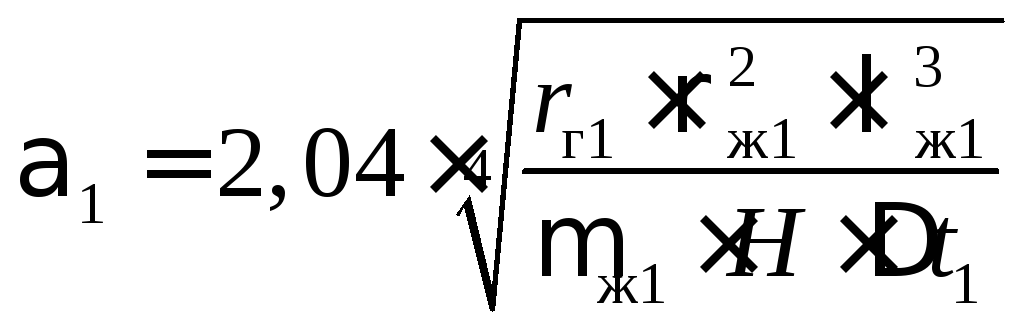

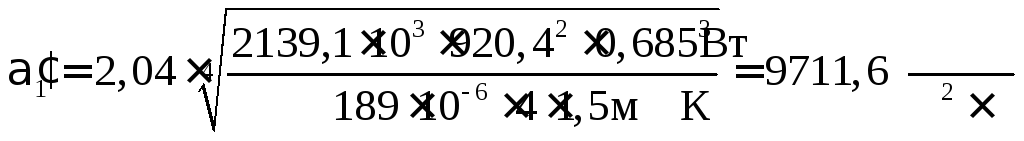

При кипении раствора в пленочных выпарных аппаратах коэффициент теплоотдачи рекомендуется определять по уравнению

![]() ,

(2.17)

,

(2.17)

где с –

коэффициент;

![]() –

теплопроводность кипящего раствора,

Вт/м∙К;

–

теплопроводность кипящего раствора,

Вт/м∙К;![]() –

толщина пленки (м), определяемая по

уравнению

–

толщина пленки (м), определяемая по

уравнению

![]() ,

(2.18)

,

(2.18)

где

![]() –

кинематическая вязкость раствора, м2/с;

–

кинематическая вязкость раствора, м2/с;

![]() –

критерийRe

для пленки жидкости;

–

критерийRe

для пленки жидкости;

![]() –

линейная плотность орошения, кг/(м∙с);

–

линейная плотность орошения, кг/(м∙с);![]() –

расход раствора, поступающего вi-й

корпус, кг/с;

–

расход раствора, поступающего вi-й

корпус, кг/с;

![]() –

смоченный периметр, м;

–

смоченный периметр, м;![]() –

вязкость кипящего раствора, Па∙с;q –

удельная тепловая нагрузка, которую в

расчете принимают равной

–

вязкость кипящего раствора, Па∙с;q –

удельная тепловая нагрузка, которую в

расчете принимают равной

![]() ,

Вт/м2.

,

Вт/м2.

Значения коэффициента с и показателей степеней в уравнении (2.17):

при q < 20000 Вт/м2: с = 163,1; n = –0,264; m = 0,685;

при q > 20000 Вт/м2: с = 2,6; n = 0,203; m = 0,322;

В аппаратах с вынесенной зоной кипения, а также в аппаратах с принудительной циркуляцией обеспечиваются высокие скорости движения раствора в трубках греющей камеры и вследствие этого – устойчивый турбулентный режим течения. Принимая во внимание, что разность температур теплоносителей (греющего пара и кипящего раствора) в выпарном аппарате невелика, для для расчета коэффициентов теплоотдачи со стороны жидкости можно использовать эмпирическое уравнение:

![]() (2.19)

(2.19)

Физические свойства растворов, входящие в критерии подобия, находят при средней температуре потока, равной

![]() (2.20)

(2.20)