- •1. Общие структурные особенности аминокислот, входящих в состав белков

- •2. Классификация аминокислот по химическому строению радикалов

- •3. Классификация аминокислот по растворимости их радикалов в воде

- •4. Изменение суммарного заряда аминокислот в зависимости от рН среды

- •5. Модифицированные аминокислоты, присутствующие в белках

- •Модифицированные аминокислоты, найденные в составе белков

- •6. Химические реакции, используемые для обнаружения аминокислот

5. Модифицированные аминокислоты, присутствующие в белках

Непосредственно в синтезе белков организма человека принимают участие только 20 перечисленных аминокислот. Однако в некоторых белках имеются нестандартные модифицированные аминокислоты - производные одной из этих 20 аминокислот. Например, в молекуле коллагена (фибриллярного белка межклеточного матрикса) присутствуют гидроксипроизводные лизина и пролина - 5-гидроксилизин и 4-гидроксипролин.

Модификации аминокислотных остатков осуществляются уже в составе белков, т.е. только

Модифицированные аминокислоты, найденные в составе белков

после окончания их синтеза. Введение дополнительных функциональных групп в структуру аминокислот придаёт белкам свойства,

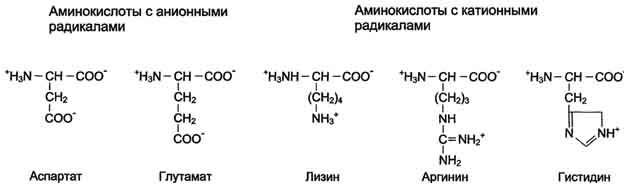

Схема. Структура полярных заряженных аминокислот в диссоциированной форме

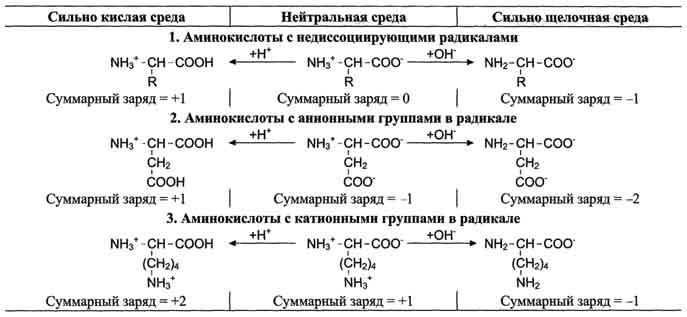

Таблица 1-3. Изменение суммарного заряда аминокислот в зависимости от рН среды

необходимые для выполнения ими специфических функций. Так, ?-карбоксиглутаминовая кислота входит в состав белков, участвующих в свёртывании крови, и две близко лежащие карбоксильные группы в их структуре необходимы для связывания белковых факторов с ионами Са2+. Нарушение карбоксилирования глутамата приводит к снижению свёртываемости крови.

Значение гидроксильных групп в составе лизина и пролина описано в разделе 15.

6. Химические реакции, используемые для обнаружения аминокислот

Способность аминокислот вступать в те или иные химические реакции определяется наличием в их составе функциональных групп. Так как все аминокислоты, входящие в состав белков, содержат у ?-углеродного атома амино- и карбоксильную группы, они могут вступать в характерные для всех аминокислот химические реакции. Наличие каких-либо функциональных групп в радикалах индивидуальных аминокислот определяет их способность вступать в специфичные для данных аминокислот реакции.

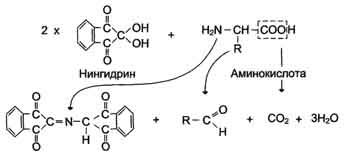

Нингидриновая реакция на ?-аминокислоты

Для обнаружения и количественного определения аминокислот, находящихся в растворе, можно использовать нингидриновую реакцию.

Эта реакция основана на том, что бесцветный нингидрин, реагируя с аминокислотой, конденсируется в виде димера через атом азота, отщепляемый от ?-аминогруппы аминокислоты. В результате образуется пигмент красно-фиолетового цвета. Одновременно происходит декарбоксилирование аминокислоты, что приводит к образованию СО2 и соответствующего альдегида. Нингидриновую реакцию широко используют при изучении первичной структуры белков (см. схему ниже).

Так как интенсивность окраски пропорциональна количеству аминокислот в растворе, её используют для измерения концентрации ?-аминокислот.

Нингидриновая реакция, используемая для определения ?-аминокислот

Специфические реакции на отдельные аминокислоты

Качественное и количественное определение отдельных аминокислот возможно благодаря наличию в их радикалах особенных функциональных групп.

Аргинин определяют с помощью качественной реакции на гуанидиновую группу (реакция Сакагучи), а цистеин выявляют реакцией Фоля, специфичной на SH-группу данной аминокислоты. Наличие ароматических аминокислот в растворе определяют ксантопротеиновой реакцией (реакция нитрования), а наличие гидроксильной группы в ароматическом кольце тирозина - с помощью реакции Миллона.

Физические свойства

По физическим свойствам аминокислоты резко отличаются от соответствующих кислот и оснований. Все они кристаллические вещества, лучше растворяются в воде, чем в органических растворителях, имеют достаточно высокие температуры плавления; многие из них имеют сладкий вкус. Эти свойства отчётливо указывают на солеобразный характер этих соединений. Особенности физических и химических свойств аминокислот обусловлены их строением — присутствием одновременно двух противоположных по свойствам функциональных групп: кислотной и основной. α-Аминокислоты являются амфотерными электролитами.

Общие химические свойства

Все аминокислоты-амфотерные соединения, они могут проявлять как кислотные свойства, обусловленные наличием в их молекулах карбоксильной группы —COOH, так и основныесвойства, обусловленные аминогруппой —NH2. Аминокислоты взаимодействуют с кислотами и щелочами:

NH2 —CH2 —COOH + HCl → HCl • NH2 —CH2 —COOH (хлороводородная соль глицина)

NH2 —CH2 —COOH + NaOH → H2O + NH2 —CH2 —COONa (натриевая соль глицина)

Растворы аминокислот в воде благодаря этому обладают свойствами буферных растворов, то есть находятся в состоянии внутренних солей.

NH2 —CH2COOH ![]() N+H3 —CH2COO-

N+H3 —CH2COO-

Аминокислоты обычно могут вступать во все реакции, характерные для карбоновых кислот и аминов.

Этерификация:

NH2 —CH2 —COOH + CH3OH → H2O + NH2 —CH2 —COOCH3 (метиловый эфир глицина)

Важной особенностью аминокислот является их способность к поликонденсации, приводящей к образованию полиамидов, в том числе пептидов, белков, нейлона, капрона.

Реакция образования пептидов:

HOOC —CH2 —NH —H + HOOC —CH2 —NH2 → HOOC —CH2 —NH —CO —CH2 —NH2 + H2O

Изоэлектрической точкой аминокислоты называют значение pH, при котором максимальная доля молекул аминокислоты обладает нулевым зарядом. При таком pH аминокислота наименее подвижна в электрическом поле, и данное свойство можно использовать для разделения аминокислот, а также белков и пептидов.

Цвиттер-ионом называют молекулу аминокислоты, в которой аминогруппа представлена в виде -NH3+, а карбоксигруппа — в виде -COO−. Такая молекула обладает значительным дипольным моментом при нулевом суммарном заряде. Именно из таких молекул построены кристаллы большинства аминокислот.

Некоторые аминокислоты имеют несколько аминогрупп и карбоксильных групп. Для этих аминокислот трудно говорить о каком-то конкретном цвиттер-ионе.

Получение

Большинство аминокислот можно получить в ходе гидролиза белков или как результат химических реакций:

CH3COOH + Cl2 + (катализатор) → CH2ClCOOH + HCl; CH2ClCOOH + 2NH3 → NH2 —CH2COOH + NH4Cl