FTF 5 semestr.PROHOROV / Лекции / лекции_7-детекторы

.pdfIV. ДЕТЕКТОРЫ ЧАСТИЦ

Информативность любого субатомного опыта напрямую определяется возможностями тех детекторов, которые в нем используются. История ядерной физики и физики частиц это, по существу, история создания все новых методов регистрации частиц и совершенствования старых. Создание новых методов детектирования частиц неоднократно отмечалось Нобелевскими премиями. В настоящее время в арсенале физиков имеется большое число отдельных детекторов и установок, являющихся комбинацией различных детекторов. Они представляют собой образцы современных технических возможностей и, подчас, самыми совершенными устройствами, которые созданы человеком.

Детекторы служат как для регистрации частиц, так и для определения их энергии, импульса, траектории движения частицы и других характеристик. Для регистрации частиц часто используют детекторы, которые максимально чувствительны к регистрации определенной частицы и не чувствуют большой фон создаваемый другими частицами.

Часто в экспериментах приходится выделять «нужные» события на гигантском фоне «посторонних» событий, которых может быть в миллиарды раз больше. Для этого используют различные комбинации счетчиков и методов регистрации, применяют схемы совпадений или антисовпадений между событиями, зарегистрированными различными детекторами, отбор событий по амплитуде и форме сигналов и т.д. Часто используется селекция частиц по времени пролета ими определенного расстояния между детекторами, магнитный анализ и другие методы, которые позволяют надежно выделить различные частицы.

Число детекторов различного типа велико и нет возможности детально их описать. Поэтому дадим лишь беглый и краткий обзор используемых детекторов с упором на принципы их действия и характеристики. Мы почти не будем касаться технических подробностей, хотя они зачастую представляют не меньший интерес и определяют возможности детектора. Мы также не будем описывать электронику, обрабатывающую сигналы, поступающие с детектора, и особенности использования ЭВМ в этом процессе.

Один из наиболее общих принципов регистрации частицы состоит в следующем. Заряженная частица, двигаясь в нейтральной среде детектора (газ, жидкость, твердое тело, аморфное или кристаллическое), вызывает за счет электромагнитных взаимодействий ионизацию и возбуждение атомов среды. Таким образом, вдоль пути движения частицы появляются свободные заряды (электроны и ионы) и возбужденные атомы. Если среда находится в электрическом поле, то в ней возникает электрический ток, кото-

1

рый фиксируется в виде короткого электрического импульса (условно детекторы, использующие этот принцип, будем называть ионизационными).

При возвращении возбужденных атомов в основное (невозбужденное) состояние излучаются фотоны, которые могут быть зарегистрированы в виде оптической вспышки в видимой или ультрафиолетовой области. Этот принцип используется в сцинтилляционных детекторах.

При определенных условиях траекторию пролетающей заряженной частицы, можно сделать видимой. Это осуществляется в так называемых трековых детекторах.

Нейтральные частицы (такие как нейтрон или -гиперон) непосредственно не вызывают ионизацию и возбуждение атомов среды. Однако они могут быть зарегистрированы в результате появления вторичных заряженных частиц, возникших либо в реакциях этих нейтральных частиц с ядрами среды, либо в результате распада этих частиц. Гамма-кванты также регистрируются по вторичным заряженным частицам – электронам и позитронам, возникающим в среде вследствие фотоэффекта, Комптон-эффекта и рождения электрон-позитронных пар.

Нейтрино, возникшее в результате реакции, в силу исключительно малого сечения взаимодействия со средой ( 10–20 барн) в большинстве случаев вообще не регистрируется детектором. Тем не менее, факт его появления может быть установлен. Дело в том, что ускользнувшее от непосредственного наблюдения нейтрино уносит с собой определенную энергию, импульс, спин, лептонный заряд. Недостачу обнаруживают, регистрируя все остальные частицы и применяя к ним законы сохранения энергии, импульса, момента количества движения, электрического заряда, лептонного заряда и др. Такой анализ позволяет не только убедиться, в том нейтрино действительно было, но и установить его энергию и направление вылета из точки реакции.

Быстрораспадающиеся частицы детектор «не успевает» зафиксировать. В этом случае они регистрируются по продуктам распада.

Общие требования к детектирующей аппаратуре сводятся к определению типа частицы (идентификации) и ее кинематических характеристик (энергии, импульса и др.). Часто тип частицы известен заранее и задача упрощается. Во многих экспериментах, особенно в физике высоких энергий, используются крупногабаритные и сложные комплексы, состоящие из большого числа детекторов различного типа. Такие комплексы, фиксируя практически все частицы, возникающие в эксперименте, дают достаточно полное представление об изучаемом явлении.

Основными характеристиками детектора являются – эффективность (вероятность регистрации частицы при попадании ее в детектор), временнóе разрешение (минимальное время, в течение которого детектор

2

фиксирует две частицы как отдельные) и мертвое время или время восстановления (время, в течение которого детектор после регистрации частицы либо вообще теряет способность к регистрации следующей частицы, либо существенно ухудшает свои характеристики). Если детектор определяет энергию частицы и (или) ее координаты, то он характеризуется также энергетическим разрешением (точностью определения энергии частицы) и пространственным разрешением (точностью определения координаты частицы).

1. Сцинтилляционный детектор

Первый сцинтилляционный детектор, названный спинтарископом, представлял собой экран, покрытый слоем ZnS. Вспышки, возникавшие при попадании в него заряженных частиц, фиксировались с помощью микроскопа. Именно с таким детектором Гейгер и Марсден в 1909 г. провели опыт по рассеянию альфа-частиц атомами золота, приведший к открытию атомного ядра. Начиная с 1944 г. световые вспышки от сцинтиллятора регистрируют фотоэлектронными умножителями (ФЭУ). Позже для этих целей стали использовать также светодиоды.

Сцинтиллятор может быть органическим (кристаллы, пластики или жидкости) или неорганическим (кристаллы или стекла). Используются также газообразные сцинтилляторы. В качестве органических сцинтилляторов часто используются антрацен (C14H10), стильбен (C14H12), нафталин (C10H8). Жидкие сцинтилляторы обычно известны под фирменными именами (например NE213). Пластиковые и жидкие сцинтилляторы представляют из себя растворы органических флуоресцирующих веществ в прозрачном растворителе. Например, твердый раствор антрацена в полистироле или жидкий раствор р-терфенила в ксилоле. Концентрация флуоресцирующего вещества обычно мала и регистрируемая частица возбуждает в основном молекулы растворителя. В дальнейшем энергия возбуждения передается молекулам флуоресцирующего вещества. В качестве неорганических кристаллических сцинилляторов используются ZnS, NaI(Tl), CsI, Bi4Ge3O12 (BGO) и др. В качестве газовых и жидких сциниллятов используют инертные газы (Xe, Kr, Ar, He) и N.

Так как в органических сцинтилляторах возбуждаются молекулярные уровни, которые излучают в ультрафиолетовой области для согласования со спектральной чувствительностью регистрирующих свет устройств (ФЭУ и фотодиодов) используются светопреобразователи, которые поглощают ультрафиолетовое излучение и переизлучают видимый свет в области

400 нм.

Световой выход – доля энергии регистрируемой частицы конверти-

3

руемая в энергию световой вспышки. Световой выход антрацена 0.05 или 1 фотон на 50 эВ для частиц высокой энергии. У NaI световой выход 0.1 или 1 фотона на 25 эВ. Принято световой выход данного сцинтиллятора сравнивать со световым выходом антрацена, который используется как стандарт. Типичные световые выходы пластиковых сцинтилляторов 50– 60%.

Интенсивность световой вспышки пропорциональна энергии, потерянной частицей, поэтому сцинтилляционный детектор может использоваться в качестве спектрометра, т.е. прибора, определяющего энергию частицы.

С помощью сцинтилляционных счетчиков, присоединенных к амплитудным анализаторам, можно изучать спектры электронов и -лучей. Несколько хуже обстоит дело с изучением спектров тяжелых заряженных частиц ( -частицы и др.), создающих в сцинтилляторе большую удельную ионизацию. В этих случаях пропорциональность интенсивности вспышки потерянной энергии наблюдается не при всяких энергиях частиц и проявляется только при значениях энергии, больших некоторой величины. Нелинейная связь амплитуд импульсов с энергией частицы различна для различных фосфоров и для различных типов частиц.

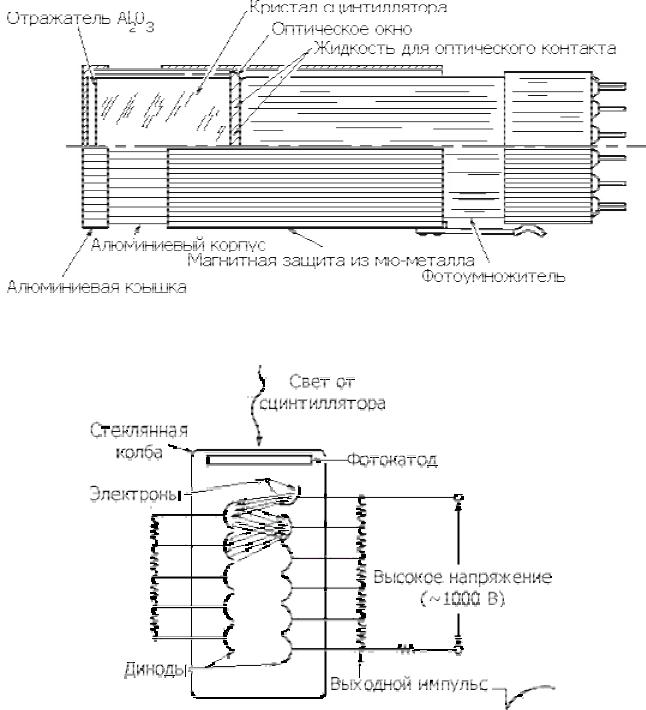

Фотоны, возникшие в сцинтилляторе под действием заряженной частицы, по светопроводу достигают ФЭУ и через его стеклянную стенку попадают на фотокатод. ФЭУ представляет собой баллон, внутри которого в вакууме располагается фотокатод и система последовательных динодов, находящихся под положительным увеличивающемся от динода к диноду электрическим потенциалом. В результате фотоэффекта из фотокатода вылетают электроны, которые затем, ускоряясь в электрическом полем, направляются на систему динодов, где за счет вторичной (ударной) электронной эмиссии образуют нарастающую от динода к диноду электронную лавину, поступающую на анод. Обычно коэффициент усиления ФЭУ (число электронов, достигших анода при выбивании из фотокатода одного электрона) составляет 105–106, но может достигать и 109, что позволяет получить на выходе ФЭУ легко регистрируемый электрический импульс. Временнoе разрешение ФЭУ составляет 10–8–10–9 с.

Энергетическое разрешение сцинтилляционных детекторов Е/Е обычно не лучше нескольких процентов. Временнoе разрешение определяется главным образом длительностью световой вспышки (временем высвечивания люминофора) и меняется в пределах 10–6–10–9 с.

Большие объемы сцинтилляторов позволяют создавать детекторы очень высокой эффективности, для регистрации частиц с малым сечением взаимодействия с веществом.

4

Рис. 1. Сцинтиллятор и ФЭУ

Рис. 2. Устройство ФЭУ

2. Черенковский детектор

Принцип работы этого детектора основан на регистрации излучения, открытого П.А.Черенковым в 1934 г. и возникающего при движении заряженной частицы в прозрачной среде со скоростью v, большей скорости света u в этой среде. Поскольку u = c/n , где c – скорость света в вакууме, а n – показатель преломления среды, то условие возникновения черенковского излучения имеет вид v > c/n.

Черенковское свечение является когерентным излучением диполей,

5

образующихся в результате поляризации среды пролетающей заряженной частицей, и возникает при возвращении этих диполей (поляризованных атомов) в исходное неполяризованное состояние. Если частица двигается медленно, то диполи успевают поворачиваться в ее направлении. Поляризация среды при этом симметрична относительно координаты частицы. И излучения отдельных диполей при возвращении в исходное состояние гасят друг друга. При движении частицы со «сверхсветовой» скоростью за счет запаздывающей реакции диполей они преимущественно ориентируются в направлении движения частицы. Итоговая поляризация оказывается несимметричной относительно местоположения частицы и излучение диполей нескомпенсированным.

Фотоны черенковского излучения испускаются под углом к направлению движения частицы, причем величина этого угла определяется соотношением

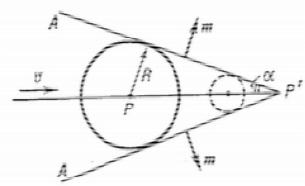

cos = 1/ n, |

(1) |

где = v/c. Это соотношение легко понять на основе принципа Гюйгенса (см. рис. 1). Действительно, огибающая световых волн для частицы, двигающейся со скоростью v > u, представляет собой конус, вершина которого совпадает с положением частицы в данный момент (точка Р' на рисунке), а нормали m к образующим конуса показывают направление распространения черенковского света. На рис. 1 показано, как частица, проходившая в момент времени t через точку Р, породила сферическую электромагнитную волну, которая за время распространилась от точки Р на расстояние R = u = c /n. За то же время частица, двигающаяся со скоростью v > u прошла путь v > R и оказалась в точке Р'. Волна от точки Р' еще не успела распространиться в веществе. Конус AP'A – граница области, занятой черенковской электромагнитной волной (ее фронт) к моменту t + . Угол – это угол между перпендикуляром, опущенным из точки Р на образующую конуса АР', и линией движения частицы (прямой РР'). Очевидно, косинус этого угла равен отношению длин отрезков R и РР', т.е. cos = u/v = 1/ n.

Рис. 1. Геометрия черенковского излучения. Угол = 90 –

6

Энергия частицы, конвертируемая в черенковское излучение, мала по сравнению с ее ионизационными потерями. Число фотонов, излучаемых на 1 см пути, в зависимости от среды (радиатора) колеблется от нескольких единиц до нескольких сот. Это излучение можно наблюдать визуально и регистрировать с помощью фотопленки или ФЭУ. На цветной фотопленке, расположенной перпендикулярно направлению движения частицы, излучение, выходящее из радиатора, имеет вид кольца сине-фиолетового цвета.

Зависимость угла излучения от (1) позволяет, определяя этот угол, найти скорость и энергию частицы. С помощью черенковского детектора можно регистрировать частицы с энергиями вплоть до 100 ГэВ.

Черенковский счетчик позволяет эффективно выделять высокоэнергичные релятивистские частицы на уровне большого фона малоэнергичных частиц.

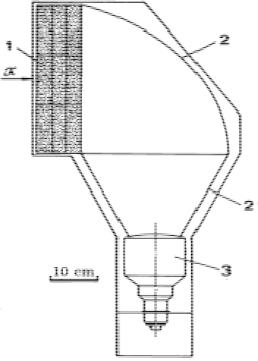

Черенковский детектор (см. рис. 2) состоит из радиатора (он может быть твердым, жидким или газообразным), оптической системы, обеспечивающей сбор и «доставку» черенковских фотонов к фотокатоду ФЭУ (светопровода) и самого ФЭУ (или нескольких ФЭУ). Разрешающее время черенковских счетчиков не превосходит 10–9 с.

Рис. 2. Устройство черенковского детектора: – регистрируемая частица, 1 – радиатор, 2 – светопровод, 3 – ФЭУ

3. Детектор переходного излучения

Этот детектор регистрирует заряженные частицы большой энергии по, так называемому, переходному излучению, испускаемому ими при пересе-

7

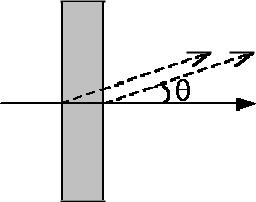

чении (переходе) границы раздела сред с различными диэлектрическими проницаемостями (т.е. здесь излучает сама частица, а не среда).

Интенсивность переходного излучения пропорциональна квадрату заряда частицы и (при больших энергиях) ее релятивистскому фактору= [1 – (v/c)2]–1/2, т.е. интенсивность переходного излучения высокоэнергичной частицы пропорциональна ее энергии Е = mc2 . Основная часть переходного излучения расположена в рентгеновском диапазоне частот. Излучение сосредоточено внутри конуса с углом = 1/ относительно направления движения частицы. Эти свойства переходного излучения позволяют использовать его для определения массы и заряда частиц при очень больших энергиях (>100 ГэВ), когда другие методы неприменимы или недостаточно эффективны. При одной и той же энергии легкие частицы, у которых релятивистский фактор велик, производят гораздо более интенсивное переходное излучение, чем тяжелые, имеющие относительно малый релятивистский фактор. Большая разница в массах позволяет, например, различать электроны от пионов в диапазоне энергий от 0.5 ГэВ до 200 ГэВ.

Так как вероятность испускания фотона переходного излучения при однократном пересечении границы сред мала ( 1/100), то используют слоистые или пористые радиаторы с низким атомным номером и большим числом границ раздела (до нескольких сот). Для регистрации переходного излучения чаще всего используют пропорциональные и дрейфовые камеры, а также сцинтилляционные и полупроводниковые детекторы. Идентификация частиц основана на различии в ионизации, которую производят например в пропорциональной камере первичный адрон и суммарной ионизацией производимой переходным излучением и первичным электроном.

Рис. 3. Переходное излучение, возникающее при пересечении частицей границы раздела двух сред. (Величина угла на рисунке

сильно преувеличена.)

8

4. Детекторы ионизационного типа

К рабочей среде этих детекторов прикладывается электрическое поле. При ионизации среды заряженной частицей возникает кратковременный электрический ток, регистрируемый соответствующей электроникой. Сама детектирующая среда может быть газообразной, жидкой или твердой.

Наиболее обширную группу детекторов этого типа образуют газонаполненные детекторы. Простейшим из них является ионизационная камера. Она представляет собой систему двух электродов в объеме, заполненном инертным газом (чаще всего аргоном и неоном). Если частица полностью останавливается в объеме камеры, то по величине собранного заряда (количеству электронов, пришедших на анод) легко определить энергию частицы.

Недостатком ионизационной камеры являются очень низкие токи. Этот недостаток ионизационной камеры преодолевается в ионизационных детекторах с газовым усилением. Газовое усиление это увеличение количества свободных зарядов в объеме детектора за счет того, что первичные электроны на своем пути к аноду в больших электрических полях приобретают энергию достаточную для ударной ионизации нейтральных атомов рабочей среды детектора. Такой режим работы отвечает пропорциональному счетчику (камере). Пропорциональный счетчик способен выполнять функции спектрометра, как и ионизационная камера. Если еще больше увеличить разность потенциалов между анодом и катодом и довести коэффициент газового усиления до 104–105, то начинает нарушаться пропорциональность между потерянной частицей в детекторе энергией и величиной импульса тока. Прибор переходит в режим ограниченной пропорциональности и уже не может быть использован как спектрометр, а лишь как счетчик частиц.

При дальнейшем увеличении напряженности электрического поля (и газового усиления) счетчик переходит в такой режим работы, когда достаточно появления в его объеме одного электрона, чтобы он запустил столь мощный лавинообразный процесс, который способен ионизовать всю область вблизи нити-анода. При этом импульс тока достигает предельного значения (насыщается) и не зависит от первичной ионизации. Счетчик, работающий подобным образом, называется счетчиком Гейгера–Мюллера.

Если разность потенциалов между анодом и катодом в газонаполненном счетчике превысит некоторое критическое значение, то появление в его объеме свободных носителей зарядов вызовет искровой пробой (разряд). При этом амплитуда электрического сигнала с такого счетчика (называемого искровым) может достигать сотен вольт.

Газонаполненные детекторы имеют два недостатка. Во-первых, плот-

9

ность газа низка и энергия, теряемая частицей в объеме детектора мала, что не позволяет эффективно регистрировать высокоэнергичные и слабоионизующие частицы. Во-вторых, энергия, необходимая для рождения пары электрон-ион в газе велика (30–40 эВ), что увеличивает относительные флуктуации числа зарядов и ухудшает энергетическое разрешение.

5. Газонаполненные детекторы

Газонаполненные детекторы (счетчики) благодаря хорошей чувствительности к излучениям разных видов, относительной простоте и дешевизне являются широко распространенными приборами регистрации излучений. Такой детектор представляет собой наполненную газом оболочку, в объем которой введены два или три электрода.

В газонаполненных детекторах для регистрации частиц используется ионизация газа. Под действием приложенного напряжения образовавшиеся в результате электроны (ионы) собираются на электродах.

На рис. 4 показаны зависимости количества регистрируемых элек- трон-ионных пар от приложенного напряжения для альфа- и бета-частиц. Кривая для альфа-частиц лежит выше кривой для бета-частиц, т.к. альфачастицы создают большую начальную ионизацию, чем бета-частицы. Аль- фа-частицы образуют больше электрон-ионных пар, так как имеют намного большую массу, чем бета-частицы. Каждую кривую можно разделить на характерные области. В области I происходят два конкурирующих процесса: собирание зарядов на электродах и рекомбинация ионов в газовом объеме. При увеличении поля скорость ионов увеличивается, что уменьшает вероятность рекомбинации, растет количество собранных зарядов и, соответственно, амплитуда сигналов. Эта область называется областью рекомбинации и для детектирования не используется.

При дальнейшем увеличении напряжения амплитуда сигнала достигает насыщения и практически перестает расти с ростом приложенного напряжения. На участке II практически все заряды, образованные в детекторе, собираются на электродах. Этот участок кривой называют областью насыщения. Именно в этой области работают ионизационные камеры.

По мере дальнейшего повышения напряжения детектор начинает работать в пропорциональной области (III). Электроны, образованные в результате первичной ионизации, приобретают достаточную энергию, чтобы в свою очередь вызвать ионизация атомов или молекул газа. Происходит так называемое газовое усиление. Коэффициент газового усиления варьируется от 103 до 104. Область называется пропорциональной, т.к. коэффициент газового усиления пропорционален приложенному напряжению. Это область работы пропорциональных счетчиков (камер).

10