FTF 5 semestr.PROHOROV / Лекции / лекции_4-частицы

.pdfII. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ

1. Элементарные частицы и античастицы

Рассматривая радиоактивный распад и ядерные реакции, мы уже упоминали об элементарных частицах: протонах и нейтронах (входят в состав атомного ядра), электронах (образуют электронную оболочку атома), фотонах (квантах электромагнитного излучения), нейтрино (рождаются в процессах бета-распадов). Также мы рассматривали античастицы: позитрон и антинейтрино.

Следует подчеркнуть, что по мере развития науки и экспериментальной техники понятие «элементарности» все время трансформировалось. Если вначале атомы считались неделимыми частицами материи, то впоследствии оказалось, что атомы состоят из электронов и ядер, а последние

– из нуклонов (протонов и нейтронов), которые в свою очередь состоят из кварков.

В настоящее время элементарными частицами называют большую группу мельчайших частиц материи, которые не являются атомами или атомными ядрами (за исключением протона – ядра атома водорода) и которые при взаимодействии ведут себя как единое целое. Характерным свойством всех элементарных частиц является их способность к взаимным превращениям (рождению и уничтожению) при взаимодействии с другими частицами.

Для описания свойств и поведения элементарных частиц им приписываются известные уже характеристики, такие как масса, среднее время жизни, электрический заряд, магнитный момент, спин, а также новые, характерные только для них величины (квантовые числа), которые будут рассмотрены в дальнейшем.

Существование античастицы электрона – позитрона – было предсказано П.Дираком (1931) при анализе квантово-механического, релятивистского уравнения для электрона и который был обнаружен в составе космического излучения К.Андерсоном (1932). Электрон и позитрон не являются единственной парой частица–античастица. К середине 70-х гг. XX в. были обнаружены античастицы практически для всех элементарных частиц.

Согласно принципу зарядового сопряжения, сформулированному в релятивистской квантовой теории, для каждой элементарной частицы должна существовать античастица. Эксперименты показывают, что за немногим исключением, каждая частица действительно имеет античастицу. В настоящее время общее число известных элементарных частиц (вместе с античастицами) насчитывается более 400.

1

Из общих положений квантовой теории следует, что частицы и античастицы должны иметь одинаковые массы, одинаковые времена жизни в вакууме, одинаковые по модулю, но противоположные по знаку, электрические заряды (и магнитные моменты), а также одинаковые остальные квантовые числа, приписываемые элементарным частицам. Античастицы обозначаются тем же символом, что и частицы, только с тильдой (например, п и n , р и p).

Согласно теории Дирака, столкновение частицы и античастицы должно приводить к их взаимной аннигиляции (процесс, при котором частица и античастица, сталкиваясь, взаимно уничтожают друг друга), в результате которой выделяется энергия и рождаются другие частицы.

Примером указанного процесса является реакция аннигиляции пары электрон–позитрон:

0 |

e 0 e 2 |

(1) |

1 |

1 |

|

т.е. электронно-позитронная пара превращается в два -кванта (рис. 1), причем энергия пары переходит в энергию фотонов. Термин «аннигиляция» не следует трактовать буквально: никакого уничтожения материи в процессе (1) не происходит [один ее вид (электрон и позитрон) превращается в другой вид (фотоны)].

Рис. 1

Следует отметить, что при аннигиляции электрона и позитрона не всегда рождаются два -кванта [см. (1)]. Например, если электрон и позитрон обладают очень большой энергией, то при их столкновении могут рождаться разные частицы, даже очень тяжелые. Поэтому метод встречных пучков электронов и позитронов используют для генерации новых частиц и исследования их свойств. В процессе (1) выполняются законы сохранения импульса (фотоны разлетаются в разные стороны) и энергии (энергия обоих -квантов не может быть меньше суммы энергий покоя электрона и позитрона), закон сохранения спина.

2

В природе также возможен процесс, обратный аннигиляции, – рождение пар. Так, -квант с энергией, большей или равной 2mec2, при прохождении вблизи ядра атома может превратиться в электрон и позитрон:

0 e 0 e |

(2) |

|

1 |

1 |

|

Здесь также выполняются законы сохранения импульса, энергии, зарядовых чисел и закон сохранения спина.

2. Типы фундаментальных взаимодействий в природе

В природе, согласно современным представлениям, всеми процессами управляют четыре типа фундаментальных взаимодействий. Это (в по-

рядке убывания интенсивности взаимодействий) – сильное, электромаг-

нитное, слабое и гравитационное взаимодействия.

Каждый тип взаимодействия характеризуют безразмерной константой взаимодействия, определяющей вероятность процессов, обусловленных данным видом взаимодействия.

Сильное, или ядерное, взаимодействие обусловливает связь прото-

нов и нейтронов в ядрах атомов и обеспечивает исключительную прочность этих образований, лежащую в основе стабильности вещества в земных условиях.

Константа взаимодействия имеет значение порядка 1, а наибольшее расстояние, на котором появляется сильное взаимодействие (радиус взаимодействия), составляет примерно 10–15 м. Сильное взаимодействие выступает исключительно в качестве сил притяжения. Частицейпереносчиком сильного взаимодействия является глюон – гипотетически электрически нейтральная частица с нулевой массой и спином, равным 1 (в единицах ).

Электромагнитное взаимодействие возникает только между элек-

трически заряженными частицами и телами. По интенсивности оно уступа-

ет только сильному взаимодействию (константа взаимодействия равна

1/137 = 10–2).

Электромагнитные силы могут быть как силами притяжения (между разноименно заряженными частицами), так и силами отталкивания (между одноименно заряженными частицами). Радиус электромагнитного взаимодействия равен бесконечности, т.е. данное взаимодействие имеет дальнодействующий характер. Частицей-переносчиком электромагнитного взаимодействия является фотон – квант электромагнитного поля с нулевой массой и распространяющийся в вакууме со скоростью света.

Слабое взаимодействие ответственно за все виды -распада (включая е-распад), за все процессы взаимодействия нейтрино с веществом, а

3

также за многие распады элементарных частиц. Слабое взаимодействие гораздо слабее не только сильного, но и электромагнитного взаимодействия (константа взаимодействия равна по порядку величины 10–5). Данный тип взаимодействия, так же как сильное взаимодействие, является короткодействующим (радиус взаимодействия равен 10–18 м).

Частицами-переносчиками слабого взаимодействия являются промежуточные векторные бозоны – сверхмассивные и электрозаряженные частицы. Спин векторных бозонов равен 1 (в единицах ), а их огромная масса (почти в 100 раз тяжелее протона) делает это взаимодействие короткодействующим.

Реакции, в которых основную роль играет слабое взаимодействие, являются основным источником энергии Солнца. Из-за особых свойств слабого взаимодействия термоядерные реакции внутри Солнца протекают спокойно, не нося взрывной характер.

Гравитационное взаимодействие – универсальное и наислабейшее из всех взаимодействий природы, в котором участвуют все тела и все элементарные частицы. Однако в процессах микромира гравитационное взаимодействие не играет ощутимой роли и эффекты гравитационного взаимодействия в процессах взаимодействия элементарных частиц, как правило, не учитываются (константа взаимодействия равна по порядку величины 10–39).

Радиус гравитационного взаимодействия равен бесконечности, т.е. данное взаимодействие имеет дальнодействующий характер. Гравитационные силы проявляют себя только как силы притяжения.

Частицей-переносчиком гравитационного взаимодействия считается гипотетический гравитон – квант гравитационного поля с нулевой массой и нулевым электрическим зарядом, а также спином, равным 2 (в единицах ).

В табл. 1 приведены основные сведения (по порядку величин) по фундаментальным взаимодействиям.

Таблица 1

4

3. Семейство лептонов

Внастоящее время элементарные частицы делятся на большие классы

иподклассы в зависимости от типов фундаментальных взаимодействий,

в которых эти частицы участвуют. Первоначально классификация элементарных частиц осуществлялась по их массе, что и получило отражение в названиях типов частиц (лептоны – легкие, мезоны – средние, барионы – тяжелые, адроны – крупные).

Открытый (1975) -лептон оказался почти в 2 раза тяжелее протона, а промежуточные векторные бозоны (1983) – почти в 100 раз тяжелее протона. Поэтому первоначальное распределение элементарных частиц по массе потеряло свой смысл, отражая лишь становление физики элементарных частиц. Например, при классификации элементарных частиц в данное время не важно, что «тяжелая» частица протон (относится к группе адронов) почти в два раза легче «легкого» -лептона (относится к группе лептонов). Подчеркнем еще раз, что в основу классификации элементарных частиц положено не распределение их по массе, а распределение по типам фун-

даментальных взаимодействий.

Лептоны – класс элементарных частиц, не участвующих в сильном взаимодействии. Все лептоны имеют спин 1/2 (в единицах ), т.е. являются фермионами. Как уже указывалось выше, такое название они получили потому, что до открытия -лептона они были самыми легкими из элементарных частиц.

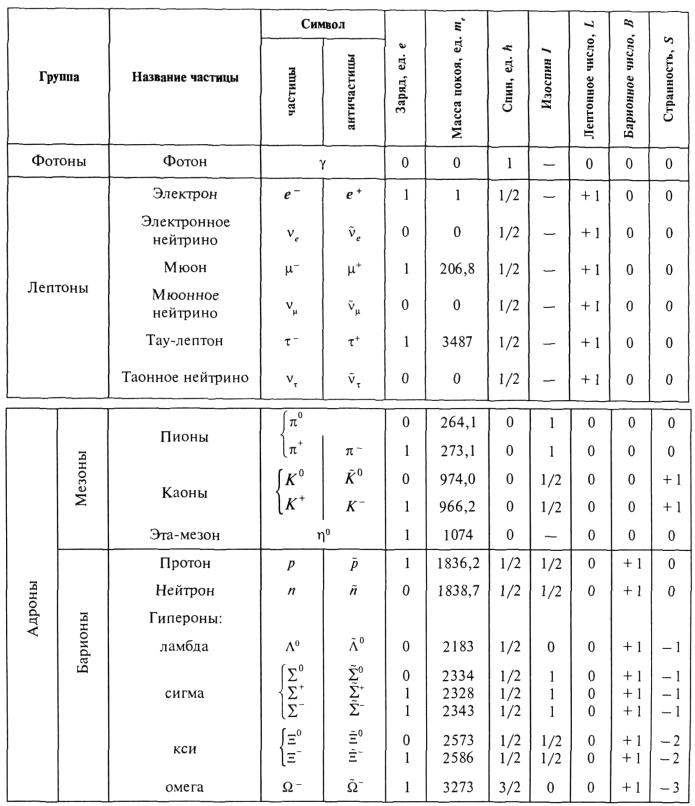

Элементарные частицы, входящие в семейство лептонов, их обозначения и основные характеристики приведены в табл. 2.

Как следует из таблицы, общее число лептонов невелико – их всего шесть. Три заряженных лептона (е–, –, –) участвуют в электромагнитном и слабом взаимодействиях и каждому из них соответствует нейтральная частица – нейтрино ( e, , ), участвующая только в слабом взаимодействии. Все лептоны, кроме мюона и тау-лептона, являются стабильными частицами. Таким образом, можно говорить о трех семействах лептонов: электронный (е–, e), мюонный ( –, ) и таонный ( –, ) дуплеты. Каждому их них соответствует дуплет антилептонов: (е+, e ), ( +, ), ( +, ), где e , и

– соответственно электронное, мюонное и таонное антинейтрино.

Для выделения лептонов, как группы элементарных частиц, им приписывают лептонный заряд (лептонное число) L. Для лептонов L = 1, для антилептонов L = –1, для всех остальных элементарных частиц L = 0. Таким образом, антинейтрино отличается от нейтрино лептонным зарядом, подобно тому, как позитрон и электрон отличаются знаками электрического заряда (одновременно и лептонного тоже).

5

Таблица 2

При всех процессах взаимопревращаемости элементарных частиц лептонный заряд сохраняется, в этом заключается закон сохранения лептонного заряда. Лептонный заряд не связан ни с какими полями, а просто является средством учета количества лептонов в реакциях.

Например, для реакции

1 n 1p 0 e 0 |

|

e |

(3) |

||

0 |

1 |

1 0 |

|

|

|

выполняется закон сохранения лептонного заряда (0 = 0 + 1 – 1). Следствием закона сохранения лептонного числа является то, что в

реакции (3) вылетает антинейтрино, а при распаде

10 p 11n 01e 00 e

вылетает нейтрино. Так как у электрона и нейтрино L = +1, а у позитрона и антинейтрино L = –1, то закон сохранения лептонного числа выполняется лишь при условии, что 00 e возникает вместе с электроном, a 00 e – с позитроном.

Для реакций распада мюона и -лептона

0 e 0 |

|

e |

0 |

|

1 0 |

|

0 |

0 |

|

|

0 |

|

0 |

|

0 |

также выполняется закон сохранения лептонного заряда: (1 = 1 – 1 + 1); (1 = 1 – 1 + 1).

Семейство лептонов в настоящее время считают истинно элементар-

ными (фундаментальными) частицами, поскольку эксперименты сего-

6

дняшнего дня, включая столкновения в ускорителях частиц с огромнейшими энергиями, говорят о лептонах как о неделимых частицах.

4. Семейство адронов

Адроны – класс элементарных частиц, участвующих наряду с электромагнитным и слабым, также в сильном взаимодействии. Семейство адронов является наиболее многочисленным и включает в себя порядка 400 частиц (включая античастицы). До открытия -лептона (1975) считалось, что адроны являются самыми крупными и тяжелыми из всех известных микрочастиц.

Адроны делятся на «стабильные частицы» (в основном среднее время жизни >> 10–23 с) и резонансы [время жизни совпадает с характерным временем жизни сильного взаимодействия ( 10–23 с)]. К «стабильным частицам» относят протон, нейтрон, пионы, каоны, гипероны (см. табл. 3) и их античастицы. Единственной действительно стабильной частицей из этой группы является протон [остальные нестабильны: путем последовательных распадов превращаются в протон и другие легкие частицы (нейтрон стабилен только в связанном состоянии, т.е. в атомных ядрах)].

Распад резонансов происходит за счет сильного взаимодействия, а распад «стабильных частиц» – за счет электромагнитного и слабого взаимодействий.

Деление стабильных адронов на две подгруппы осуществляется по спину и типу статистики. Так, адроны, обладающие целым спином и относящиеся по типу статистики к бозонам, называют мезонами, а адроны, обладающие полуцелым спином и относящиеся к фермионам, – барионами.

Для выделения барионов, как группы элементарных частиц, им приписывают барионный заряд В. Для барионов B = 1, для антибарионов B = –1, для всех остальных элементарных частиц (в том числе и мезонов) B = 0.

В настоящее время считается, что при любых реакциях и любых взаимодействиях элементарных частиц барионный заряд сохраняется: в этом заключается закон сохранения барионного заряда. Барионный заряд не связан ни с какими полями, а является лишь средством учета частицбарионов при взаимопревращаемости элементарных частиц. Например, для реакции (3)

10n 11p 01e 00 e

для которой выполняется закон сохранения лептонного заряда, выполняется и закон сохранения барионного заряда (1 = 1 + 0 + 0).

Хотя мезоны и относятся к адронам, их барионный заряд, как впрочем и лептонный заряд, равен нулю. Это приводит к тому, что при взаимодей-

7

ствиях элементарных частиц мезоны могут возникать в любых количествах, однако при этом должны соблюдаться законы сохранения энергии, импульса, спина и зарядовых чисел.

Все адроны распределяются по небольшим группам, называемым изо-

топическими мультиплетами (изомультиплетами). Это – группы эле-

ментарных частиц, одинаковым образом участвующие в сильном взаимодействии, имеющие близкие массы, одинаковые барионные заряды, одинаковые спины и различающиеся электрическими зарядами [например, протон и нейтрон; +, – и 0 (см. табл. 3)]. Адронам присуща изотопическая инвариантность, заключающаяся в том, что сильное взаимодействие для всех адронов, входящих в один и тот же изомультиплет, одинаково, т.е. не зависит от электрического заряда.

Изомультиплету приписывают изоспин T — внутреннюю характеристику адронов, определяющих число (п) частиц в изотопическом мультиплете:

n = 2T + 1

Так, для нуклонов изоспин T = 1/2 (число нуклонов в изомультиплете равно 2), изоспин пиона T = 1 (в пионном изомультиплете п = 3, см. табл. 3). Подчеркнем еще раз, что изоспин приписывают только элементарным частицам, участвующим в сильных взаимодействиях.

Во всех процессах, связанных с превращениями элементарных частиц, обусловленными зарядово-независимыми сильными взаимодействиями, изотопический спин сохраняется: в этом заключается закон сохранения изотопического спина.

5. Классификация элементарных частиц

Хотя число известных в настоящее время элементарных частиц огромно, о чем уже упоминалось ранее, наблюдается более или менее стройная система их классификации. Для ее пояснения в табл. 3 представлены основные характеристики элементарных частиц.

Характеристики античастиц не приводятся, так как, в силу принципа зарядового сопряжения, частицы и античастицы имеют одинаковые массы, одинаковые времена жизни в вакууме, одинаковые по модулю, но противоположные по знаку, электрические заряды, а также одинаковые остальные квантовые числа, приписываемые элементарным частицам.

Элементарные частицы объединены в три группы: 1) фотоны, 2) лептоны и 3) адроны. Как уже указывалось ранее, элементарные частицы де-

лятся на группы и подгруппы в зависимости от типа фундаментальных взаимодействий, в которых эти частицы участвуют. Естественно, что от-

8

несенные к каждой из этих групп элементарные частицы обладают общими свойствами и характеристиками, которые отличают их от частиц другой группы.

Таблица 3

Из табл. 3 следует, что фотоны – кванты электромагнитного излучения вынесены в особую группу. Как уже указывалось, фотоны имеют нулевую массу, распространяются со скоростью света и являются частицами-

9

переносчиками электромагнитного взаимодействия.

У фотона отсутствует античастица, поскольку фотон является истинно нейтральной частицей. Каждая из истинно нейтральных частиц тождественна со своей античастицей. Фотон относится к бозонам, так как его спин равен 1. В результате нулевой массы фотон распространяется со скоростью света и потому радиус электромагнитного взаимодействия равен бесконечности. Нулевая масса фотона также оставляет возможным лишь два спиновых состояния: со спином, параллельным и антипараллельным движению фотона, а потому электромагнитная волна является поперечной. Изоспин фотону не приписывается, а лептонный и барионный заряды равны 0.

Вторая группа частиц – лептоны. В группу лептонов также входят мюоны (отрицательный – и положительный +), заряд мюона равен элементарному заряду е. Мюоны претерпевают самопроизвольный распад, являясь таким образом, нестабильными частицами. Распад мюонов происходит по следующим схемам:

0 e 0 |

|

e |

0 |

|

||

1 |

0 |

|

0 |

|

||

0 e 0 |

e |

0 |

|

|

||

1 |

0 |

|

0 |

|

||

Из этих систем распада следует, что спины мюонов, как и электрона, должны быть равны 1/2 (в единицах ), так как спины нейтрино (1/2) и антинейтрино (–1/2) взаимно компенсируются. Эксперименты также показали, что мюоны не взаимодействуют или весьма слабо взаимодействуют с атомными ядрами, иными словами, являются ядерно-неактивными частицами.

Покажем, что нейтрино и антинейтрино – различные частицы и действительно существует три типа нейтрино e, и . Как уже указывалось, у нейтрино отсутствуют электрический заряд и масса, они обладают малой ионизирующей способностью и огромной проникающей способностью. Поэтому эксперименты с нейтрино достаточно сложны и трудоемки.

С помощью мощных потоков антинейтрино, получаемых в реакторах (осколки деления тяжелых ядер испытывают -распад и, согласно (3), испускают антинейрино), была надежно зафиксирована реакция захвата электронного антинейтрино протоном:

0 |

|

e |

1p 1n 0 e |

(4) |

|

0 |

|

1 |

0 1 |

|

|

Доказано также существование реакции захвата электронного нейтрино нейтроном:

0 |

|

e |

1n 1p 0 e |

(5) |

||

0 |

|

0 |

1 |

1 |

|

|

Реакции (4) и (5) явились, с одной стороны, бесспорным доказательством того, что e и e – реальные частицы, а не фиктивные понятия, введен-

10