- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •1. Методические указания к выполнению проекта

- •1.1. Содержание проекта

- •1.2. Оформление проекта

- •2. Структурный анализ плоских механизмов с низшими

- •3. Кинематический анализ плоских механизмов с

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Определение траектории движения точек звеньев

- •3.3. Построение кинематических диаграмм

- •3.4. Определение скоростей методом планов

- •3.5. Определение ускорений методом планов

- •3.6. Определение скоростей и ускорений в механизмах шасси

- •3.7. Определение скоростей и ускорений в кулисных механизмах

- •4. Кинетостатический (силовой) расчёт плоских

- •4.1. Общие сведения

- •4.2. Силовой расчет групп Ассура

- •4.3. Кинетостатика ведущего звена

- •4.4. Теорема н.Е. Жуковского

- •4.5. Учет потерь мощности на трение

- •5. Проектирование простых зубчатых передач

- •5.1. Общие сведения

- •5.2. Основные определения зубчатых зацеплений

- •5.3. Основные качественные показатели эвольвентного зацепления

- •5.3.1. Коэффициент перекрытия

- •5.3.2. Коэффициент удельного скольжения

- •5.3.3. Коэффициент удельного давления

- •5.4. Определение общего передаточного отношения и разбивка его по ступеням

- •5.5. Подбор чисел зубьев одноступенчатой передачи при заданном межосевом расстоянии

- •5.6. Подбор чисел зубьев двухступенчатой соосной передачи

- •5.7. Выбор коэффициентов смещения режущего

- •5.8. Определение геометрических параметров зацепления

- •5.9. Пример геометрического расчёта внешнего зацепления

- •5.10. Построение картины зацепления

- •6. Проектирование сателлитных передач

- •6.1. Общие сведения

- •6.2. Классификация сателлитных передач

- •6.3. Кинематика сателлитных передач

- •6.3.1. Кинематика дифференциальной передачи

- •6.3.2. Кинематика планетарной передачи

- •6.3.3. Кинематика планетарной передачи типа3к

- •6.3.4. Кинематика замкнутых дифференциальных передач

- •6.3.5. Кинематика волновых передач

- •6.3.6. Планы линейных и угловых скоростей цилиндрических планетарных передач.

- •6.4. Конструктивные особенности сателлитных передач

- •6.4.1. Условие соосности

- •6.4.2. Условие соседства

- •6.4.3. Условие сборки

- •6.4.4. Условие отсутствия заклинивания.

- •6.5. Подбор чисел зубьев сателлитных передач

- •6.5.1. Методы подбора

- •6.5.2. Синтез планетарной передачи с и одновенцовыми сателлитами (схема 1 табл.5.1)

- •6.5.3. Синтез двухрядной планетарной передачи с и двухвенцовыми сателлитами (схема табл.5.1.).

- •6.5.4. Синтез двухрядной планетарной передачи с с двухвенцовыми сателлитами внешнего зацепления (схема табл. 5.1).

- •6.5.5. Синтез планетарной передачи с и двухвенцовыми сателлитами с внутренними зацеплениями (схема табл.5.1).

- •6.5.6. Подбор чисел зубьев в планетарной передаче типа 3к

- •6.5.7. Подбор чисел зубьев замкнутой дифференциальной передачи

- •6.6. Определение коэффициента полезного действия сателитных передач

- •7. Синтез кулачковых механизмов

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Аналитическое описание законов движения ведомого звена

- •7.2.1. Параболический закон движения (закон постоянных ускорений)

- •7.2.2. Синусоидальный закон движения

- •7.2.3. Косинусоидальный закон движения

- •7.3. Построение графиков

- •7.4. Порядок выполнения синтеза кулачкового механизма

- •7.5. Примеры проектирования кулачковых механизмов различных типов

- •Тмм в авиастроении

- •443086 Самара, Московское шоссе, 34

6. Проектирование сателлитных передач

6.1. Общие сведения

Сателлитные зубчатые передачи, обладающие существенными преимуществами перед простыми, получили широкое распространение в космической, авиационной, автомобильной и приборостроительной отраслях промышленности.

Основное

преимущество – возможность получить

весьма большое передаточное отношение

при малых габаритах и весе передачи. В

авиации, например, применяли планетарный

механизм к винту переменного шага с

передаточным отношением

![]() .

.

Кроме этого, сателлитные передачи отличаются высокой надежностью, малыми потерями на трение и лучшими, чем в простых передачах, виброакустическими свойствами. В сателлитных передачах, выполняемых всегда по соостной схеме, центральный вал разгружен от изгиба, зубчатые колеса имеют лучшее распределение нагрузки по ширине зуба.

К недостаткам таких передач следует отнести некоторую конструктивную сложность, трудность сборки передачи, сложность подбора чисел зубьев, обеспечивающих выполнение заданных условий, большие потери на трения в некоторых типах передач.

6.2. Классификация сателлитных передач

Сателлитными называются зубчатые передачи, имеющие звенья, геометрические оси которых перемещаются в пространстве.

Звено, на котором установлены зубчатые колеса с подвижными в пространстве осями, называется водилом и обозначается буквой Н. (рис. 6.1)

Рис. 6.1. Схема дифференциальной двухрядной передачи с цилиндрическими колесами

Звено, состоящее из одного или нескольких зубчатых колес с подвижными в пространстве осями и совершающее сложное движение, называется сателлитом.

Неподвижная ось, вокруг которой вращается водило Н, называется основной осью. Зубчатые колеса 1 и 3, сцепляющиеся с сателлитами, оси которых совпадают с основной осью, называются центральными колесами.

Сателлитные передачи делятся на дифференциальные, планетарные, замкнутые дифференциальные и волновые.

Дифференциальной называется сателлитная передача, обладающая двумя или более степенями свободы и все зубчатые колеса которой подвижны (рис. 6.1.) В дифференциальных передачах применяются как цилиндрические, так и конические колеса (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Схема дифференциальной передачи с коническими колесами

Планетарная передача имеет одну степень подвижности и одно из центральных колес неподвижно (табл. 5.1, рис. 6.3).

Рис. 6.3. Схемы планетарных передач с коническими колесами

Планетарная передача может иметь два или три центральных колеса. При наличии трех центральных колес планетарная передача относится к типу ЗК (рис. 6.4).

Дифференциальные передачи с тремя центральными колесами применяется весьма редко.

Замкнутые дифференциальные передачи получили широкое распространение в авиационном редукторостроении, например, в редукторе ТВВДД-27. Наиболее распространенными являются трехступенчатые замкнутые передачи, в которых одна ступень дифференциальная (рис.6.5). Два из трех основных звеньев дифференциальной ступени соединены между собой с помощью дополнительной простой зубчатой передачи.

Рис. 6.4. Схемы передач типа 3К

Рис 6.5. Схемы замкнутых передач

Относительно недавно в авиационной и космической отрасли получили распространение волновые зубчатые передачи[11]. В отличие от планетарных или дифференциальных передач волновые имеют гибкое колесо F, которое может деформироваться.

Устройство, вызывающее деформацию, называется генератором Н (рис 6.6). Принцип действия волновых передач основан на преобразовании движения за счет перемещения волны деформации гибкого колеса. Жесткое колесо обозначается С.

К основным достоинствам волновой передачи можно отнести:

1. Малые массы и габаритные размеры при большой нагрузочной способности. Это связано с тем, что одновременно в зацеплении находится

20–40 % общего числа зубьев, а нагрузки на валы и опоры невелики.

2. Высокая кинематическая точность, которая обеспечивается многопарностью зацепления и наличием нескольких зон контакта зубьев.

3.

Большое передаточное отношение одной

ступени (![]() ).

).

4. Возможность передачи движения из герметизированного пространства.

5.

Достаточно высокий КПД (![]() )

при работе передачи в качестве редуктора.

)

при работе передачи в качестве редуктора.

6. Возможность использования не только в качестве редуктора или мультипликатора, но и в качестве дифференциала.

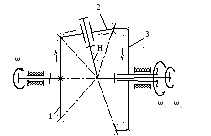

Рис.6.6. Схемы одноступенчатых волновых передач: а) двухволновая с роликовым генератором; б) трехволновая с роликовым генератором

К недостаткам волновых передач можно отнести: сложность изготовления гибкого колеса и генератора волн, большое значение минимального передаточного отношения.

Различают волновые передачи двухволновые, в которых зоны зацепления создаются генератором с двумя роликами (рис. 6.6 а) или дисковым генератором (рис. 6.7 б), либо кулачковым генератором (рис. 6.7 а).

Рис. 6.7. Схемы генераторов:

a – кулачкового; б –.дискового

В трехволновой передаче зоны зацепления создаются генератором с тремя роликами (рис. 6.6 б).

Кроме того, волновые передачи бывают с одним (Рис. 6.8 а,б), двумя (Рис. 6.8 в) или тремя жесткими колесами, а также применяются замкнутые волновые передачи.

Рис. 6.8. Кинематические схемы волновых передач