- •1 Вычисление внутренних усилий в сечениях корпуса ла

- •Определение угла атаки и величины скоростного напора

- •Расчет продольных аэродинамических нагрузок

- •Определение продольной перегрузки

- •Определение осевой силы

- •Определение продольной аэродинамической силы

- •Определение силы, обусловленной массой конструкции

- •Определение силы, обусловленной давлением наддува

- •Определение силы, обусловленной влиянием массы топлива

- •Определение силы, обусловленной тягой двигателя

- •Определение осевой силы

- •Проверка правильности построения эпюр

- •1.5 Расчет нормальной перегрузки и величины углового ускорения

- •Построение эпюр m и q по длине летательного аппарата

-

Определение осевой силы

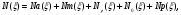

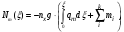

Значение осевой силы в произвольном сечении «ξ» можно представить в виде суммы:

где

-

осевая сила в сечении «ξ»;

-

осевая сила в сечении «ξ»;

-

вклад в осевую силу массы конструкции;

-

вклад в осевую силу массы конструкции;

-

продольная аэродинамическая сила;

-

продольная аэродинамическая сила;

-

влияние давления наддува баков;

-

влияние давления наддува баков;

-

вклад тяги двигателя;

-

вклад тяги двигателя;

-

влияние массы топлива.

-

влияние массы топлива.

-

Определение продольной аэродинамической силы

Продольная аэродинамическая сила отсеченной части конструкции может быть определена по формуле:

где

- координата, отчитывающаяся от носка

ракеты;

- координата, отчитывающаяся от носка

ракеты;

-

полная погонная аэродинамическая

нагрузка на корпус ЛА.

-

полная погонная аэродинамическая

нагрузка на корпус ЛА.

Полная погонная аэродинамическая нагрузка определяется по формуле:

,

,

где

- продольная погонная нагрузка, вызванная

силами давления на боковую поверхность

ЛА;

- продольная погонная нагрузка, вызванная

силами давления на боковую поверхность

ЛА;

-

продольная погонная нагрузка от сил

трения.

-

продольная погонная нагрузка от сил

трения.

Нагрузка

в

случае конического тела определяется

по формуле:

в

случае конического тела определяется

по формуле:

Коэффициент определяется по формуле:

определяется по формуле:

где и

и

- радиусы оснований конического участка,

а

- радиусы оснований конического участка,

а

- текущий радиус.

- текущий радиус.

В

точке 0 продольная погонная нагрузка,

вызванная силами трения на боковую

поверхность

.

.

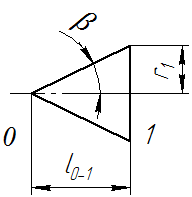

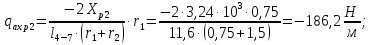

В сечении шпангоута № 1, изображенного на рисунке 5, погонная нагрузка, вызванная силами трения на боковую поверхность будет равна:

Рисунок 6 – Участок 0-1

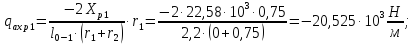

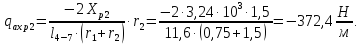

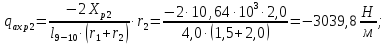

В сечениях шпангоутов № 4 и №7, изображенных на рисунке 6, погонная нагрузка, вызванная силами трения на боковую поверхность будет равна:

Рисунок 7 – Участок 4-7

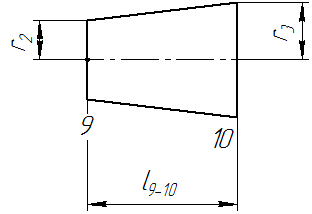

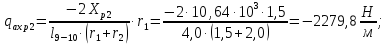

В сечениях шпангоутов № 9 и №10, изображенных на рисунке 7, погонная нагрузка, вызванная силами трения на боковую поверхность будет равна:

Рисунок 8 – Участок 9-10

Погонная

нагрузка

,

вызванная поверхностным трением,

определяется по формуле:

,

вызванная поверхностным трением,

определяется по формуле:

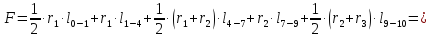

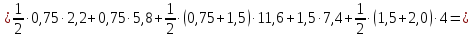

где F – половина площади продольного сечения летательного аппарата;

-

текущий радиус .

-

текущий радиус .

где

– длина участка 1-4,

– длина участка 1-4,

– длина

участка 1-4,

– длина

участка 1-4,

– длина

участка 4-7,

– длина

участка 4-7,

– длина

участка 7-9,

– длина

участка 7-9,

– длина

участка 9-10,

– длина

участка 9-10,

– радиус

основания конуса,

– радиус

основания конуса,

– радиус

основания конуса,

– радиус

основания конуса,

– радиус

основания конуса.

– радиус

основания конуса.

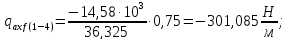

Тогда

на участке 1-4 будет равна

на участке 1-4 будет равна

На участке 7-9:

В сечении 10:

Складывая

значения

и

и

,

получим полную погонную аэродинамическую

нагрузку на корпус летательного аппарата.

,

получим полную погонную аэродинамическую

нагрузку на корпус летательного аппарата.

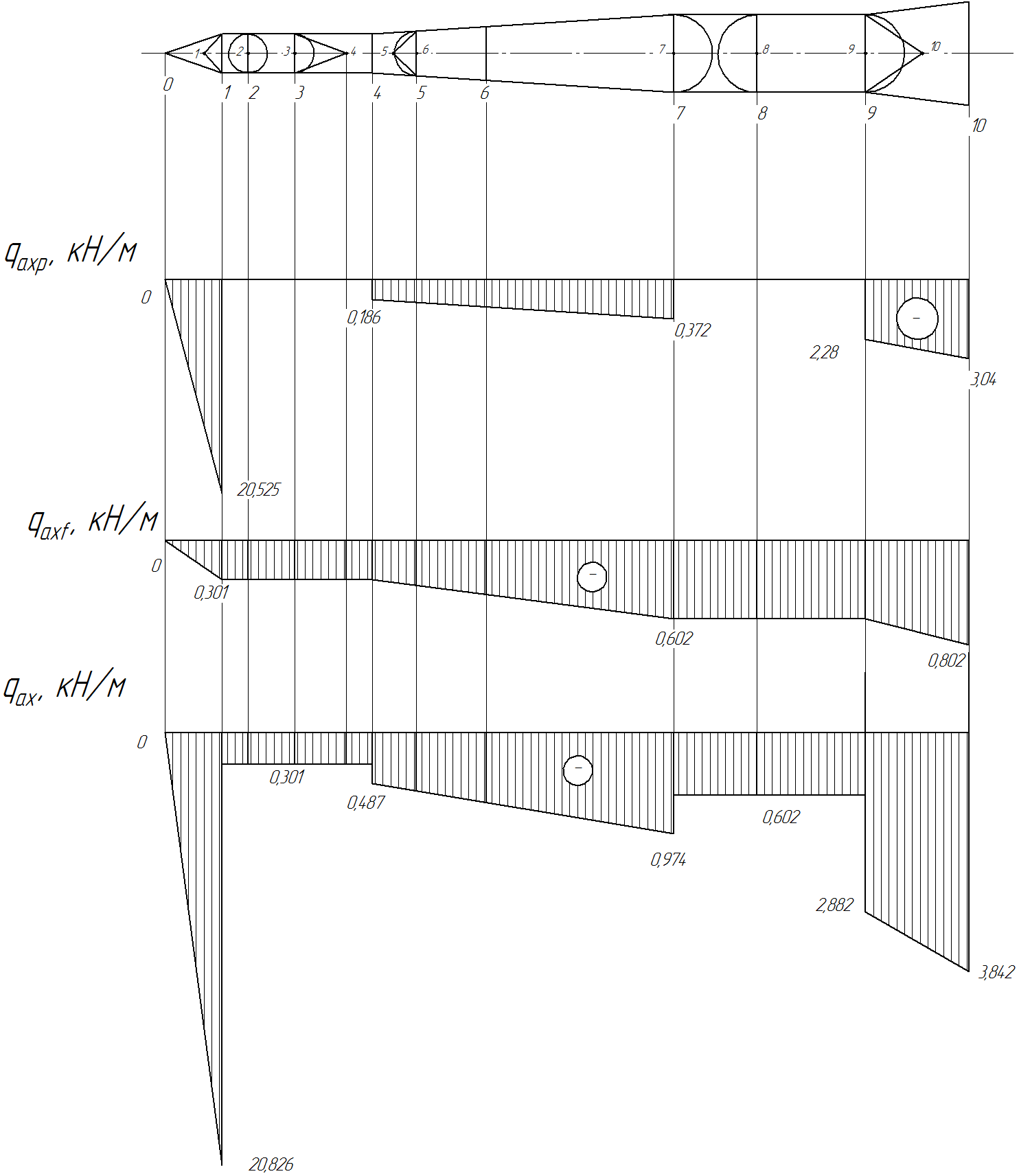

Эпюры

погонных нагрузок

,

,

,

а также результат их суммирования

представлены на рисунке 9.

,

а также результат их суммирования

представлены на рисунке 9.

Рисунок 9 – Эпюры погонных нагрузок

Продольная

аэродинамическая сила

представлена

на рисунке 10.

представлена

на рисунке 10.

-

Определение силы, обусловленной массой конструкции

Величина силы, обусловленной массой конструкции отсеченной части, определяется по формуле :

где

- масса i-го

сосредоточенного груза;

- масса i-го

сосредоточенного груза;

-

погонная масса конструкции,

-

погонная масса конструкции,

м/с2

– ускорение свободного падения.

м/с2

– ускорение свободного падения.

Эпюра

представлена на рисунке 10.

представлена на рисунке 10.

-

Определение силы, обусловленной давлением наддува

Величина силы, обусловленной давлением наддува в баках, определяется по формуле:

,

,

где

- дополнительная осевая сила от давления

наддува. Для цилиндрических баков

- дополнительная осевая сила от давления

наддува. Для цилиндрических баков

;

;

-

усилия, передаваемые на корпус от днищ

баков и обусловленные действием давления

наддува.

-

усилия, передаваемые на корпус от днищ

баков и обусловленные действием давления

наддува.

Для передних днищ эти силы определяются по формуле:

,

,

а для задних – по формуле:

,

,

где

и

и

- радиусы оснований баков.

- радиусы оснований баков.

-

давление наддува в баке.

-

давление наддува в баке.

Так как все баки имеют цилиндрическую форму, усилия на переднем и заднем шпангоутах будут одинаковыми, отличаясь лишь знаком.

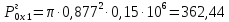

В баках II ступени давление наддува:

Горючего: Па,

Па,

Окислителя: Па,

Па,

.

.

Тогда получаем:

кН;

кН;

кН.

кН.

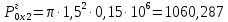

В баках I ступени давление наддува:

Горючего: Па,

Па,

Окислителя: Па.

Па.

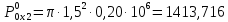

Для

бака окислителя

где h = 9,9 м – длина конической части бака,

– радиус

основания бака.

– радиус

основания бака.

Тогда величина силы, обусловленной наддувом в баке будет равна:

кН;

кН;

кН.

кН.

Радиус бака окислителя будет равен:

.

.

Тогда получим:

кН.

кН.

Эпюра

представлена на рисунке 10.

представлена на рисунке 10.