- •Графика в дизайне среды

- •1. Введение

- •2. Организация пространства и графика

- •2.1. Геометрия в проектной графике

- •2.2. Графические особенности формы в органической архитектуре

- •2.3. Проектная графика модернизма и постмодернизма

- •2.4. Типовая архитектура и декоративное применение графики.

- •3. «Бумажная архитектура»

- •3.1. Утопическое мышление в дизайне среды.

- •3.2. Графика в утопическом проектировании

- •4. Цвет в дизайне среды

- •4.1. Цветодинамическая организация пространства

- •4.2. Цветовые решения в органической архитектуре

- •4.3. Цвет в архитектуре модернизма и постмодернизма

- •4.4. Декоративная трактовка цвета в типовой архитектуре.

- •5. Заключение

4. Цвет в дизайне среды

4.1. Цветодинамическая организация пространства

Цвет является неотъемлемой частью пространства, в которое погружен человек. Декоративное использование цвета – непонимание его значения как средства организации пространства. Музыка цветовых отношений в пространстве исключает всякую изобразительность. Цвет, нанесенный на плоскости (стен, потолка и т. п.), меняет за счет отраженного от них света все ощущение пространства, а, следовательно, воздействует на его функциональное и символическое содержание.

Задача современного художника состоит в том, чтобы с помощью цвета создать гармоничное целое в новой четырехмерной пространственно-временной среде, а не поверхность в двух измерениях.

Тео ван Дусбург. [3]

Пространство – тот первичный материал, с которым работает архитектор (дизайнер). Искусство архитектора – в разделении и соединении пространств. Разделяя и соединяя, мы придаем пространству новые смыслы и значения, раскрываем иные мерности, привносим в него новые степени порядка. Упорядочение пространства означает его тонирование и задание новых направлений движения. Цвет – один из важнейших инструментов тонирования архитектурного пространства.

Цвет, передающий информацию, таким образом, является одним из измерений духовного континуума, угадываемого за пределами четырехмерного физического пространства-времени.

Первые исследования выразительных возможностей чистого цвета проводились группой голландских художников «Де Стиль», членом которой был Тео ван Дусбург, впоследствии обратившийся и к архитектуре. «Новая архитектура органически вводит цвет в качестве прямого средства выражения ее взаимосвязей в пространстве и во времени. Без цвета эти взаимосвязи нереальны, они невидимы. Равновесие органических связей обретает видимую реальность лишь через посредство цвета», - писал ван Дусбург в своей статье «На пути к пластической архитектуре» (1924 г.) [3].

Цвет в архитектуре является своего рода уплотненным продолжением световых эффектов. «Без света невозможно организовать ни одно архитектурное пространство. Свет и пространство неразрывно связаны друг с другом. Свет для архитектуры – один из важнейших элементов формообразования. Всякая органическая связь между архитектурным пространством и материалом возможна только благодаря свету. Цвет и свет неразрывно связаны между собой. Без цвета архитектура невыразительна, слепа» [3].

Согласно ван Дусбургу, связи «между цветовыми эффектами и архитектурой» следующие:

декоративно-орнаментальная связь,

рационалистическая, или конструктивная,

творческая, или формообразующая.

Когда цвет используется как орнамент, для него «органическая связь с конструкцией необязательна», он лишь «украшает» пространство. Именно эта иллюзорность, независимость цветовых эффектов от конструктивной структуры здания создает диссонанс, который способны воспринять достаточно чувствительные люди. «Все старания добиться эффекта, применяя орнамент, - следствия духовной бедности», - отмечал ван Дусбург в другой своей статье, «Цвет в пространстве» (1929 г.) [4]. Только в ХХ веке, как он считал, иллюзорные эффекты с применением цвета сменяются реальными, то есть органически связанными как с пространственно-пластической, так и с конструктивной структурой здания.

Набиравшие силу в начале ХХ века направления в архитектуре, такие, как функционализм и конструктивизм с их антиэстетической риторикой, явились своего рода реакцией против декоративизма, – цвет и орнамент были «изгнаны» из архитектуры. По образному замечанию ван Дусбурга, «мир цвета был где-то за границами конструкции. Архитектура оголилась; остались лишь кожа да кости» [4]. Функционализм в своем пафосе борьбы с отвлеченной формой – здоровая, в сущности, тенденция, не оставил места для цветовой выразительности, следствием чего явилась серая монотонность зданий-коробок, в избытке строившихся по всей Европе.

«Русские, пожалуй, были первыми, кто вернулся к живописности. – писал ван Дусбург в продолжение своего краткого экскурса в историю новой архитектурной эстетики. – Позднее они на практике увидели, что элементарная, серая архитектура – невыразительна, подслеповата. Фанатичное прославление голой утилитарности и функциональности, сама практика строительства фактически полностью отрицали наличие у человека зрительных, ритмических и духовных потребностей. Но потребность современного человека в цвете так же велика, как и потребность в свете, движении (танце) и даже в звуках. Все это – основные факторы в жизни современных людей, их современная «нервная система»» [4].

Так архитекторы постепенно пришли ко второму, рационалистическому и конструктивистскому способу применения цвета – «цвет нужен, если он полезен». Была разработана система благоприятных цветовых сочетаний; яркие цвета использовались для коммуникативных целей, в участках, требующих особого внимания (отсюда – бело- и желто-черные полосы на конструкциях транспортных узлов и т. д.), для помещений повседневного пребывания – приглушенные, близкие к природным, оттенки. Но чисто функциональный подход к цветовому решению архитектурных пространств, даже если он оперирует строгими законами гармонии цветовых отношений, все же недостаточен. Если в цветовой композиции нет внутренней драмы, нет развития, она становится скучна и скоро начинает раздражать, – стоит вспомнить грязновато-зеленый и коричневатый цвета стен почти во всех советских учреждениях, по всей видимости, выбранные в полном соответствии с психофизиологическими тестами и к тому же близкие к тем, что можно увидеть в природе.

Но в природной среде ритм цветовых пятен разной насыщенности и игра теплых и холодных оттенков, в совокупности с неэвклидовым разнообразием линий и форм создают постоянно меняющуюся пространственную музыку, которой можно наслаждаться бесконечно. В связи с этим возникает проблема творческого и формообразующего использования цвета в пространстве.

Цвет является средством «архитектонического построения пространства». Он меняет восприятие объема, массы и даже температуры (на 3-4 градуса!). Кроме того, сочетания определенных цветов создают впечатление вибрации и движения. Тео ван Дусбург так описывал свои опыты цветовой организации архитектурных пространств:

«Сам принцип работы не зависел от определенных художественных, композиционных задач. Поверхность, членящая пространство, в зависимости от ее расположения окрашивалась в определенный цвет. Высота, глубина, ширина подчеркивались красным, синим и желтым, массы, наоборот, выделялись серым, черным и белым цветом. Таким образом, выявлялись размеры пространства. Вместо разрушения архитектуры цветом (как это было в барокко) подобный метод стал укреплять ее» [4].

Формообразующее применение цвета в пространстве напрямую связано с принципами абстрактной живописи, создающей не пространственные иллюзии, но полифоническую композицию линий, пятен и цветовых сочетаний, близкую по логике своего построения музыкальным произведениям.

«Когда мы отказались от художественного воздействия при помощи иллюзорно построенного пространства, и картина перестала быть замкнутой в себе формой выражения индивидуальности, живопись соприкоснулась с пространством и – что еще важнее, - с людьми. – писал ван Дусбург. – Возникла связь между цветом и пространством, человеком и цветом. Благодаря этому рождается впечатление, подобное действию архитектуры, другими словами – впечатление времени.

…Человек привязан статичной картиной к определенному месту, декоративная «монументальная стенная живопись» делает его чувствительным уже к линеарному ходу живописного в пространстве, после чего ему становится яснее и метод формообразующей пространственно-временной живописи, выражающей все содержание пространства (оптически и эстетически)» [4].

а)

б)

б)

в)

г)

г)

Рис. 19. Т. ван Дусбург. а), б) живопись, 1910-е, в) пространственная композиция, 1920-е, г) оформление кафе, 1920-е.

Цветовые поверхности в архитектурном пространстве, по мысли ван Дусбурга, должны быть архитектонически связаны друг с другом и составлять единое целое. Таким образом, осуществляется синтез живописи и архитектуры, причем главными средствами воздействия становятся цвет и структура пространства, а изобразительная часть отмирает: «Формообразующая пространственно-временная живопись ХХ века может действительно осуществить мечту художников: заставить человека находиться не перед живописью, а внутри нее.

Однако такое решение имеет значение в основном для архитектуры. Человек живет не в конструкциях, а в атмосфере, которая создается окружающими его плоскостями» [4]. (Рис. 19, 20).

а)

б)

б)

в)

г)

г)

Рис. 20. Г. Ритвельд. Дом Шредера, 1924. а) аксонометрия, б), в) интерьеры, г) общий вид.

Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу.

Таким образом ясно, что гармония красок может основываться только на принципе целесообразного затрагивания человеческой души.

Василий Кандинский [6]

Значение чистого цвета и его сочетаний для восприятия человеком пространства можно охарактеризовать как:

психофизиологическое

символическое

Под первым подразумевается непосредственное воздействие цвета на восприятие среды, в том числе на определение человеком масштабов помещения, его пропорций, освещенности и даже температуры. «Тепловые ощущения, как это доказано, сильно меняются в зависимости от цветовой среды. В комнате, окрашенной в сине-зеленый или в синий цвет, кажется холоднее на 3 – 4 градуса, чем в комнате с такой же температурой, но окрашенной в оранжевый цвет или цвет охры» [11]. Известно также, что «в лабораторных условиях зеленый цвет успокаивает, красный возбуждает, а синий усыпляет» [11]. Кроме того, как было замечено уже ван Дусбургом, некоторые цветовые сочетания в пространстве вызывают ощущение движения окрашенных плоскостей на зрителя и от него.

Русский художник Василий Кандинский также исследовал пространственное воздействие цвета и обнаружил связь между положением цвета на цветовом круге и характером его мнимого движения. В своей книге «О духовном в искусстве» (1914 г.) он писал: «Теплота или холод краски есть вообще склонность к желтому или к синему. Это различие происходит, так сказать, в той же самой плоскости, причем краска сохраняет свое основное звучание, но это основное звучание становится или более материальным или менее материальным. Это есть движение в горизонтальном направлении, причем при теплой краске движение на этой горизонтальной плоскости направлено к зрителю, стремится к нему, а при холодной краске - удаляется от него.

Краски, вызывающие это горизонтальное движение другой краски, сами также характеризуются этим движением, но имеют еще и другое движение, внутреннее действие которого сильно отделяет их друг от друга; благодаря этому они в смысле внутренней ценности составляют первый большой контраст. Итак, склонность краски к холодному или теплому имеет неизмеримую внутреннюю важность и значение.

Вторым большим контрастом является различие между белым и черным - красками, которые образуют другую пару четырех главных звучаний, - склонность краски к светлому или к темному. Эти последние также движутся или к зрителю, или от него, но не в динамической, а в статически застывшей форме». [6]

Кандинский также выявляет параллели между пространственным воздействием цвета и свободных нецентрированных прямых, связывая линейную структуру, метафизический каркас пространства и его цветовое, эмоциональное насыщение. «Нецентрированные свободные прямые – первые прямые, обладающие специфическим свойством, свойством, приводящим их в некую параллель с насыщенными цветами и отличающим их от черного и белого. Собственно желтый и синий заключают в себе различные напряжения: на- и отступления. Чисто схематичные прямые (горизонтали, вертикали, диагонали, в особенности первые и вторые) реализуют свои напряжения на плоскости, не обнаруживая стремления оторваться от нее. У свободных прямых (…) мы обнаруживаем более независимое отношение к плоскости: они менее сливаются с плоскостью и способны иногда пронизывать ее» [7], то есть, создают пространственный эффект. Это соответствие между поведением прямых и цветов он сводит в таблицу:

Графическая форма |

Живописная форма |

Прямые |

Простейшие цвета |

1. Горизонтали |

1. Черный |

2. Вертикали |

2. Белый |

3. Диагонали |

3. Красный (или серый, или зеленый) |

4. Свободные прямые |

4. Желтый и синий |

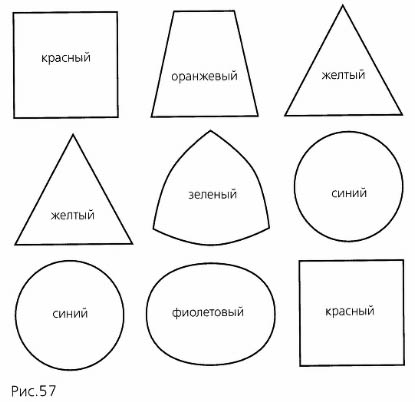

Кандинский также исследовал взаимосвязь цветов и геометрических фигур, отметив и здесь определенное родство. «Легко заметить, что одна форма подчеркивает значение какого-нибудь цвета, другая же форма притупляет его. Во всяком случае, резкая краска в остроконечной форме усиливается в своих свойствах (напр., желтый цвет в треугольнике). Цвета, склонные к углублению, усиливают свое воздействие при круглых формах (например, синий цвет в круге).

С другой стороны, разумеется, ясно, что несоответствие между формой и цветом не должно рассматриваться как что-то "негармоничное", напротив того, это несоответствие открывает новую возможность, а также и гармонию». [6]

Помимо Кандинского, взаимодействие цвета и формы изучал немецкий художник Иоханнес Иттен. Его исследования, как и Кандинского, легли в основу соответствующих курсов в первой школе дизайна – Баухаузе, где оба преподавали. Иттен, в частности, писал: «форма, также как и цвет, обладает своей «чувственно-нравственной» выразительной ценностью… Эти выразительные качества формы и цвета должны действовать синхронно, то есть форма и цвет должны поддерживать друг друга…

Квадрату соответствует красный цвет как цвет материи. Тяжесть и непрозрачность красного цвета согласуется со статикой и тяжёлой формой квадрата. Форма треугольника возникает из трёх пересекающихся диагоналей. Его острые углы кажутся боевыми и агрессивными. К треугольнику причисляются все формы диагонального характера, как например, ромбы, трапеции, зигзаги и их производные. Треугольник - символ мысли и его невесомый характер позволяет сравнивать его в области цвета со светло-жёлтым. Круг- это геометрическая форма, которая возникает при движении на постоянном расстоянии от определённой точки, расположенной на какой-нибудь поверхности. В противоположность тяжёлому, напряжённому чувству движения, которое вызывает квадрат, движение для круга естественно, постоянно и создаёт чувство отдыха и ослабления напряжения. Круг — символ постоянно подвижной духовности. В древнем Китае планировка храмов строилась на основе круга, в то время как дворец земного императора возводился на основе квадратных форм. Астрологическим символом солнца является круг с точкой в центре. К кругу причисляются все изогнутые формы кругообразного характера, такие как эллипс, овал, волнообразные формы параболы и их производные. Непрерывному движению круга в области цвета соответствует синий цвет.

В целом можно сказать, что квадрат - это символ неподвижной материи, треугольник, излучающий себя во все стороны, является знаком мысли, а круг — вечное движение духа». [5] (Рис. 21).

а)

б)

б)

Рис. 21. а) схемы И. Иттена, б) изучение формы и цвета в Баухаузе.

Таким образом, через изучение взаимосвязей формы и цвета особенности психофизиологического воздействия цвета и его символического значения были сведены Иттеном в стройную систему. Эта система родственна не только взглядам Кандинского, но также и учению немецкого мыслителя, основателя антропософии Рудольфа Штайнера. Известно, что оно оказало влияние на представителей архитектурного и художественного авангарда 1910 – 1920-х гг, в том числе и на основателей Баухауза.

Немецкий исследователь Георг Хартман в своей статье «Окна Гетеанума» (1983 писал о месте цвета в философии Р. Штайнера: «Цвет влияет прежде всего на чувства человека, а через них и на душу… Красный призывает человека к активному познанию. При взгляде на зеленый человек испытывает чувство успокоенности, равновесия… Пространство в своей протяженности соответствует ощущениям голубого. Эквивалент образа времени – фиолетовый цвет». [1] О связи цвета и движения отмечается в статье «Духовный функционализм в архитектуре Эрика Асмуссена» Гари Коутса и Сюзанны Сипл-Коутс: «Штайнер однажды сказал: «Окрашивая форму, мы должны чувствовать, что мы наделяем ее душой. Мы вдыхаем душу в мертвую форму, оживляя ее с помощью цвета»… Штайнер утверждал, что человек, попадая в окружение красного цвета, чувствует направленную агрессивность. При контакте с голубым цветом человек испытывает чувство тоски, стремление к переменам… [о движении цвета] Некий танец возникает между теплым, надвигающимся красным и холодным, отступающим голубым; два цвета начинают вращаться друг вокруг друга, при этом один цвет движется на зрителя, а другой от него… В то время как линейная перспектива является иллюзией, цветовая перспектива – это качество, присущее самому феномену цвета». [1]

Британский антрополог Виктор Уиттер Тернер в своей книге «Проблема цветовой классификации в примитивных культурах», 1966 [10] отмечал, что в первичную триаду цветов входят белый, красный и черный. «В примитивных обществах три цвета – белый, красный и черный – являются не просто различиями в зрительном восприятии разных частей спектра; это сокращенные или концентрированные обозначения больших областей психофизиологического опыта, затрагивающих как разум, так и все органы чувств, и связанных с первичными групповыми отношениями».

Белый цвет является символом открытости и чистоты, социальной сплоченности, света, гармонии, порядка (также цвет духов предков в некоторых первобытных культурах).

Красный цвет «приносит добро и зло одновременно» (амбивалентный). Он означает одновременно как нечистоту, агрессивность, плотские желания, так и богатство и удачу.

С черным цветом связано понятие ритуальной смерти (в том числе «умирания страсти и вражды»). Вообще смерть у первобытного человека лишена окончательного характера (в отличие от современной цивилизации) и обозначает завершение определенного цикла, достижение «конца определенной стадии развития». Смерть в примитивных культурах есть «период бессилия и пассивности, пролегший между двумя жизненными циклами».

Белое и красное в некоторых случаях представляют собой бинарную систему, символизируют активное состояние, наделенное силой, тогда как черное означает «желательную или нежелательную гибель всего, что движется, дышит и проявляет самостоятельность». [10]

Эти же цвета, вкупе с оттенками серого, определяют характер многих построек модернизма (белые оштукатуренные стены и потолок, серые поверхности необработанного бетона, красный кирпич, черный металлический каркас можно встретить и в сооружениях органического направления, и в зданиях конструктивизма, функционализма, брутализма и т. д.).