- •Графика в дизайне среды

- •1. Введение

- •2. Организация пространства и графика

- •2.1. Геометрия в проектной графике

- •2.2. Графические особенности формы в органической архитектуре

- •2.3. Проектная графика модернизма и постмодернизма

- •2.4. Типовая архитектура и декоративное применение графики.

- •3. «Бумажная архитектура»

- •3.1. Утопическое мышление в дизайне среды.

- •3.2. Графика в утопическом проектировании

- •4. Цвет в дизайне среды

- •4.1. Цветодинамическая организация пространства

- •4.2. Цветовые решения в органической архитектуре

- •4.3. Цвет в архитектуре модернизма и постмодернизма

- •4.4. Декоративная трактовка цвета в типовой архитектуре.

- •5. Заключение

2.3. Проектная графика модернизма и постмодернизма

Характерная черта классического подхода в архитектонике среды – стремление к «чистой» геометрической форме пространственных структур (как внутренних пространств, заключенных в геометрически правильную замкнутую оболочку, так и внешней композиции простых объемов, состыкованных друг с другом). Крайним выражением такого принципа организации пространства являются архитектурные фантазии К. Леду и Э. Булле (XVIII век) (рис. 12, 13), а также многие постройки конструктивизма, в том числе некоторые частные дома и офисные здания Л. Мис ван дер Роэ (середина ХХ в.).

а)

б)

б)

Рис. 12. Э. Булле. а) Проект Храма Метрополии,1780-е гг. б) Проект Королевской библиотеки, 1785.

а)

б)

б)

Рис. 13. К. Леду. а) Проект кладбища для города Шо, 1770-е гг. б) Графические фантазии, 1780-е гг.

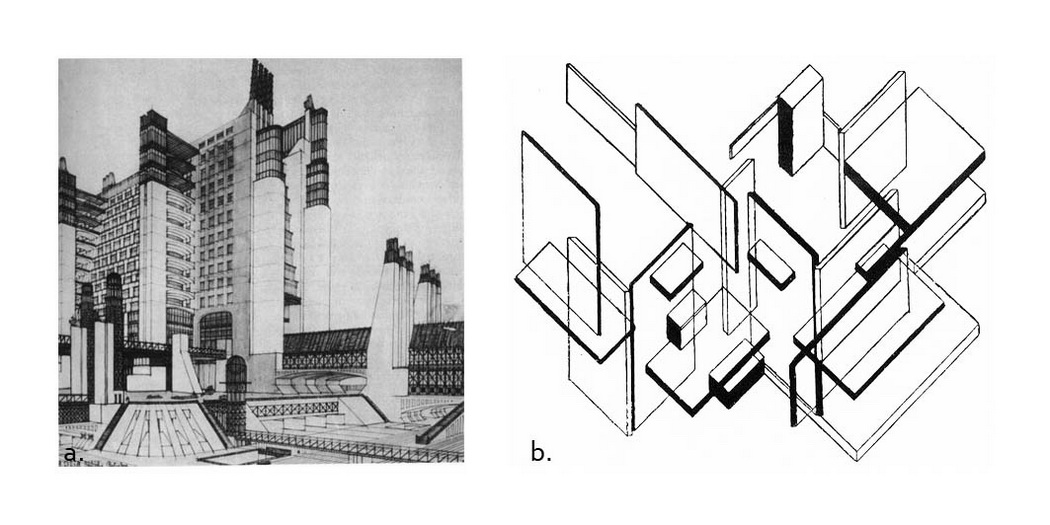

Для неклассической парадигмы в организации жизненной среды свойственно выявление функциональной структуры в объемной композиции, взаимопроникновение пространств и динамические структуры. Простые геометрические тела уже не просто стыкуются друг с другом, но сращиваются в единый сложный объем, появляются криволинейные поверхности как обращение к неевклидовой геометрии. Неклассическая парадигма архитектоники среды включает в себя некоторые элементы органического подхода, в частности, проектирование «изнутри наружу», взаимодействие с ландшафтом, выявление потоков движения. Ее внедрению в архитектурную практику способствовало появление к началу ХХ века новых конструктивно-технологических возможностей. Характерные черты неклассического подхода выявлены в ходе анализа проектов А. Сант`Элиа и Т. ван Дусбурга (графические штудии, рис. 14), Л. Мис ван дер Роэ (частные дома), Ле Корбюзье (частные дома разных лет, «Марсельская жилая единица», капелла в Роншане), а также графических работ русских архитекторов И. Леонидова (проект здания Наркомтяжпрома), К. Мельникова (собственный дом, рабочие клубы), Я. Чернихова (архитектурные фантазии).

Рис. 14. а) А. Сант`Элиа. Проект Нового города, 1914. б) Т. ван Дусбург. Архитектурный анализ, 1923.

Постнеклассическому подходу в архитектурно-дизайнерском проектировании свойственно, с одной стороны, дальнейшее сближение с органическими принципами (не просто выведение пространственной структуры из функциональной программы, но также внимание к особенностям конкретной местности и образу жизни и взглядам конкретного заказчика), а с другой – дальнейшее усложнение выразительного языка архитектоники пространства. Имеет место парадоксальное совмещение классических и неклассических принципов обустройства среды, обыгрывание тех или иных приемов построения формы – в зависимости от обстоятельств, доведение какого-либо приема до гротеска, деконструкция привычных форм и т. д. Используются методы из арсенала синергетики, в том числе фрактальная геометрия. Выводы о характере постнеклассической парадигмы в архитектуре сделаны на базе анализа проектов Л. Кана (административный комплекс в Дакке и др.), Р. Вентури (частные дома), П. Эйзенмана (частные дома) и других западных архитекторов (рис. 15).

Рис. 15. а) П. Эйзенман. Дом III для Р. Миллера в Лейквиле, 1971 г. б) Р. Вентури. Проект здания Правления ассоциации приходящих медсестер в Северной Пенсильвании, 1960 г. в) Дж. Стирлинг. Проект музея в Дюссельдорфе, 1975.