- •1.1. Классификация преобразователей информации

- •1.1.1. Классификация ацп

- •1.1.2. Классификация цап

- •1.2. Параметры преобразователей информации

- •1. Идеальная 2. Смещение нуля. 3. Отклонение коэффициента передачи.

- •4. Нелинейность. 5. Немонотонность.

- •Обычно .

- •2. Квантование непрерывных величин во времени и по уровню

- •2.1. Квантование во времени

- •2.1.1. Определение частоты квантования по теореме Котельникова

- •Функция

- •2.1.2. Определение частоты квантования с помощью интерполяционного многочлена Лагранжа

- •2.2. Квантование по уровню

- •3. Классификация и методы определения погрешностей

- •3.1. Классификация погрешностей

- •3.2. Методы определения ошибки устройства, вызванной действием одной первичной ошибки

- •3.3. Методы суммирования случайных ошибок

- •4. Преобразователи цифровых кодов в электрические сигналы (цап)

- •4.1. Классификация

- •4.2. Цап с весовыми резисторами

- •4.3. Цап с ср r-2r и одним эталонным источником напряжения

- •4.4. Цап с ср r-2r и источниками равных токов в разрядах

- •4.5. Цап с сеткой резисторов комбинированного типа

- •4.6. Цап с коммутируемыми конденсаторами (цап с конденсаторами с перераспределением зарядов)

- •4.7. Цап с суммированием единичных приращений. Цап с шим и чим

- •Цап с шим.

- •Цап с чим.

- •4.8. Цап последовательного кода в напряжение

- •4.9. Цап последовательного кода в напряжение на коммутируемых конденсаторах

- •4.10. Полно-декодирующие цап (или строковые цап)

- •4.11. Сегментные цап

- •4.12. Биполярные цап

- •5.1. Классификация

- •5.2. Ацп считывания

- •5.3. Преобразователи напряжение в код (пнк) с полной обратной связью

- •5.4. Ацп, основанные на методе сравнения и вычитания

- •5.5. Ацп последовательного приближения (пнк, использующий в обратной связи цап с суммированием с учетом веса разряда)

- •5.6. Ацп без обратной связи конвейерного типа (на одноразрядных ацп-цап)

- •5.7. Ацп с промежуточным преобразованием

- •5.7.1. Ацп с времяимпульсной модуляцией (ацп с вим)

- •5.7.2. Время-импульсный ацп с двойным интегрированием

- •5.7.3. Схема преобразования напряжения в код с трехтактным интегрированием

- •5.7.4. Ацп с промежуточным преобразованием в частоту

- •5.7.5 Генератор управляемый напряжением (гун)

- •5.8. Архитектура сигма-дельта ацп

- •5.8.1. Шумообразующий - модулятор (ацп со сбалансированными зарядом и разрядом)

- •5.8.2. Изменение формы сигнала

- •5.8.3. Сравнение метода двухшагового преобразователя с преобразователем со сбалансированным зарядом и разрядом

- •5.9. Стахостическо-эргодический метод преобразования напряжения в код

- •5.9.1 Удобство обработки

- •6. Кодовые шкалы преобразователей считывания

- •6.1. Применение в преобразователях специальных кодов для устранения ошибок неоднозначности при считывании

- •6.2. Двоичные кодовые шкалы

- •6.3 Двоично-сдвинутые коды

- •6.4. Метод «двойной щетки»

- •6.5. Однопеременный циклический код. Код Грея

- •6.6. Двоично-десятичные кодовые шкалы

- •6.6.1. Взвешенный двоично-десятичный код

- •6.6.2. Невзвешенные двоично-десятичные коды с последовательным изменением одной единицы

- •7. Аналого-цифровые преобразователи механических перемещений

- •7.1. Классификация

- •7.2. Преобразователи перемещений в код накапливающего типа

- •7.3. Циклический преобразователь с промежуточным преобразованием в фазу и временной интервал

- •7.4. Фазовращатель на основе вращающихся трансформаторов (вт, сквт)

- •7.4.1. Схема фазовращателя с вращающимся полем

- •7.4.2. Схема фазовращателя с пульсирующим полем

- •7.5. Фазовые методы преобразования информации

- •7.5.1. Фазовый интерполятор прямого преобразования по методу стробирующей бегущей метки

- •7.5.2. Формирование цифрового кода на выходе фазовращателя

- •7.5.3. Фазовый следящий интерполятор

- •7.6. Амплитудные методы преобразования информации

- •7.6.1. Интерполяторы следящего типа (компенсационные)

- •7.6.2 Амплитудный интерполятор прямого преобразования

- •Список литературы

5.4. Ацп, основанные на методе сравнения и вычитания

Идея

таких преобразователей напряжения

основывается на возможности разложения

любого значения преобразуемого напряжения

![]() на сумму составляющих, относящихся

между собой, как степени двойки:

на сумму составляющих, относящихся

между собой, как степени двойки:

![]() .

.

где

![]() – преобразуемое напряжение,

– преобразуемое напряжение,![]() ,

,![]() –i-й

эталонный уровень.

–i-й

эталонный уровень.

В

преобразователях напряжения в код,

построенных по методу сравнения и

вычитания, производится последовательное

сравнение известных по величине эталонных

напряжений с преобразуемым напряжением

![]() .

.

Значение

старшего эталонного уровня должно быть

равно или превышать половину допустимого

преобразуемого напряжения

![]() .

.

Максимальное

быстродействие преобразования по методу

сравнения и вычитания может быть получено

при определении кода, эквивалентного

![]() по алгоритму, предложенному Шенноном.

по алгоритму, предложенному Шенноном.

Алгоритм Шеннона

На

первом этапе преобразуемое напряжение

![]() сравнивается со старшим эталонным

напряжением

сравнивается со старшим эталонным

напряжением![]() и производится определение разности

по величине:

и производится определение разности

по величине:

и по знаку:

-

если

![]() ,

то

,

то![]() ;

;

-

если

![]() ,

то

,

то![]() .

.

Формально после первого сравнения и вычитания имеем, напряжение, которое можно записать в виде

.

.

На

втором этапе производится сравнение

полученной разности со следующим

эталонным уровнем напряжения

![]() .

.

.

.

Если

![]() ,

то

,

то![]() ,

иначе

,

иначе![]() .

.

В

результате на выходе второго этапа

сравнения имеем напряжение разности

![]() и значение

и значение![]() .

.

Рассуждая

таким же образом и далее, через

![]() шагов будем иметь:

шагов будем иметь:

![]()

Пример:

Дано:

![]() .

.

Получаем:

Существует много вариантов построения преобразователей сравнения и вычитания, которые различаются как по типу схем, так и конструктивно. Однако все они могут быть разделены на 2 группы:

- преобразователи без цепи обратной связи – АЦП конвейерного типа;

- преобразователи, имеющие обратную связь между выходом и входом.

Преобразователи второй группы построены в виде замкнутых систем, входное напряжение всегда сравнивается с суммой эталонных напряжений. Основным их элементом являются ЦАП, рассмотренный в предыдущем разделе.

5.5. Ацп последовательного приближения (пнк, использующий в обратной связи цап с суммированием с учетом веса разряда)

Указанный преобразователь может работать только в циклическом режиме.

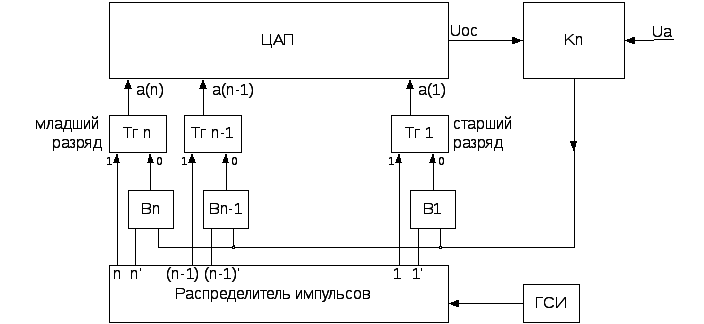

В

каждом цикле преобразования

![]() производится его последовательное

сравнение с суммой эталонных напряжений,

выработанных в ЦАП и имеющих соответствующий

вес (см. рис. 5.11).

производится его последовательное

сравнение с суммой эталонных напряжений,

выработанных в ЦАП и имеющих соответствующий

вес (см. рис. 5.11).

Рис. 5.11. АЦП последовательного приближения.

Схема состоит из следующих узлов:

- генератор импульсов – ГСИ – тактирующий и синхронизирующий работу преобразователя;

-

распределитель импульсов, выдающего

![]() импульсов (

импульсов (![]() - разрядность преобразователя);

- разрядность преобразователя);

-

триггеры

![]() служат для фиксации цифрового кода и

определяют выходное напряжение ЦАП –

служат для фиксации цифрового кода и

определяют выходное напряжение ЦАП –![]() ;

;

-

ЦАП – для выработки

![]() эквивалентному коду в триггерах;

эквивалентному коду в триггерах;

-

![]() – компаратор для сравнения измеряемого

напряжения

– компаратор для сравнения измеряемого

напряжения![]() и напряжения обратной связи.

и напряжения обратной связи.![]() с помощью вентилей

с помощью вентилей![]() производит управление состоянием

триггеров регистра кода

производит управление состоянием

триггеров регистра кода![]() .

.

Временная диаграмма работы АЦП представлена на рис. 5.12.

В

начале очередного цикла преобразования

все триггеры устанавливаются в нулевое

состояние. После этого распределитель

импульсов выдает на выход 1 импульс,

который устанавливает

![]() в единичное состояние.

в единичное состояние.

В

данном преобразователе применяется

алгоритм Шеннона, т.е. сравнение начинается

со старшего разряда (старшего эталона).

В результате на входе ЦАП появляется

напряжение

![]() .

.

Компаратор

![]() производит сравнение входного напряжения

производит сравнение входного напряжения![]() и напряжения обратной связи, снимаемого

с ЦАП:

и напряжения обратной связи, снимаемого

с ЦАП:

,

то

,

то

![]() ;

;![]() ;

;

,

то

,

то

![]() ;

;![]() .

.

Указанный

сигнал с компаратора

![]() поступает на все вентили

поступает на все вентили![]() ,

но с распределителя импульсов в следующий

такт появляется положительный импульс

на выходе

,

но с распределителя импульсов в следующий

такт появляется положительный импульс

на выходе![]() ,

т.е. поступает на второй вход вентиля

,

т.е. поступает на второй вход вентиля![]() .

.

Рис. 5.12. Временная диаграмма работы АЦП.

Если

![]() ,

то

,

то![]() остается в единичном состоянии, т.е.

остается в единичном состоянии, т.е.![]() ,

а если

,

а если![]() ,

то

,

то![]() сбрасывается в нулевое состояние, т.е.

сбрасывается в нулевое состояние, т.е.![]() ,

старший эталон

,

старший эталон![]() сбрасывается и не участвует в дальнейшем

уравновешивании.

сбрасывается и не участвует в дальнейшем

уравновешивании.

В результате, после полного первого такта на выходе ЦАП будет напряжение:

![]() .

.

После

этого появляется импульс на выходе 2

распределителя и

![]() устанавливается в единичное состояние.

На выходе ЦАП появляется напряжение:

устанавливается в единичное состояние.

На выходе ЦАП появляется напряжение:

![]() .

.

По

результатам сравнения с

![]() триггер

триггер![]() сбрасывается

в нуль или остается в единичном состоянии

и по окончании такта

сбрасывается

в нуль или остается в единичном состоянии

и по окончании такта![]() на выходе ЦАП будет напряжение:

на выходе ЦАП будет напряжение:

![]() .

.

Обычно

импульс

![]() и

и![]() совмещены, т.е. окончание такта разряда

совмещены, т.е. окончание такта разряда![]() является началом такта разряда

является началом такта разряда![]() .

.

Подобным

образом идет процесс до

![]() такта. На выходе ЦАП будет напряжение,

уравновешивающее

такта. На выходе ЦАП будет напряжение,

уравновешивающее![]() с точностью ЕМР:

с точностью ЕМР:

.

.

Полная

статическая погрешность АЦП определяется

погрешностью используемого ЦАП,

чувствительностью и смещением компаратора

![]() .

.

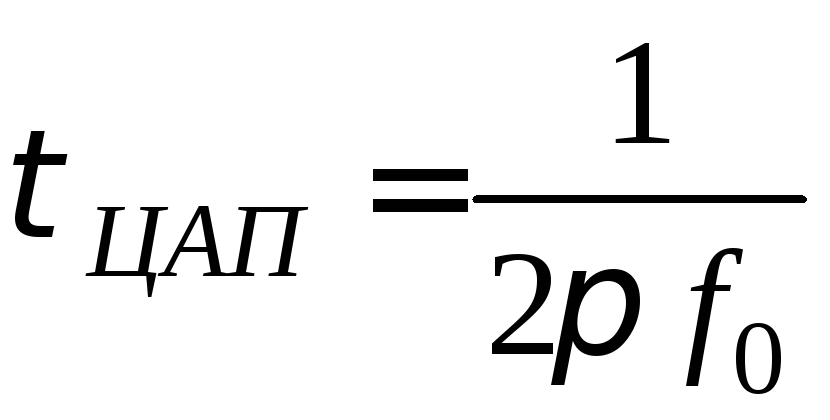

Время преобразования, которое определяется числом разрядов АЦП и тактовой частотой, постоянно для любого значения входного сигнала и имеет вид

.

.

Полное

время цикла преобразования

![]() должно включать в себя также время на

начальную установку преобразователя

и время на съем информации после окончания

преобразования.

должно включать в себя также время на

начальную установку преобразователя

и время на съем информации после окончания

преобразования.

Частота

импульсов

![]() выбирается так, чтобы в каждом такте

происходили установление выходного

напряжения ЦАП с заданной точностью и

полное срабатывание компаратора.

выбирается так, чтобы в каждом такте

происходили установление выходного

напряжения ЦАП с заданной точностью и

полное срабатывание компаратора.

В

связи с тем, что переходные процессы

наиболее длительные в 1 (первом) такте,

т.к. на выходе ЦАП устанавливается

максимальный перепад напряжений, а

точность на любом участке требуется

![]() ,

т.е. до

,

т.е. до![]() ,

то определим время установления

напряжения на выходе ЦАП, считая его

инерционным звеном с частотой среза

,

то определим время установления

напряжения на выходе ЦАП, считая его

инерционным звеном с частотой среза![]() или

или .

.

Рис.5.13 Определение времени установления напряжения на выходе ЦАП.

При

единичном скачке погрешность для звена

первого порядка определяется как

![]() ,

где

,

где![]() – время установления с заданной точностью

– время установления с заданной точностью![]() .

.

Логарифмируем:

.

Если

.

Если![]() ,

т.е.

,

т.е.![]() ЕМР,

то

ЕМР,

то и

и .

.

При

увеличении номера такта, частоту можно

увеличивать, т.к. скачки напряжения

уменьшаются в 2 раза, при переходе на

соседний такт. Это позволяет сократить

![]() ,

выполнив тактовую частоту переменной.

,

выполнив тактовую частоту переменной.

Применив мультиплексор, можно измерять много параметров, т.е. имеется возможность многоканальной работы.

По данному принципу строятся АЦП до 16 двоичных разрядов.