- •1.1. Классификация преобразователей информации

- •1.1.1. Классификация ацп

- •1.1.2. Классификация цап

- •1.2. Параметры преобразователей информации

- •1. Идеальная 2. Смещение нуля. 3. Отклонение коэффициента передачи.

- •4. Нелинейность. 5. Немонотонность.

- •Обычно .

- •2. Квантование непрерывных величин во времени и по уровню

- •2.1. Квантование во времени

- •2.1.1. Определение частоты квантования по теореме Котельникова

- •Функция

- •2.1.2. Определение частоты квантования с помощью интерполяционного многочлена Лагранжа

- •2.2. Квантование по уровню

- •3. Классификация и методы определения погрешностей

- •3.1. Классификация погрешностей

- •3.2. Методы определения ошибки устройства, вызванной действием одной первичной ошибки

- •3.3. Методы суммирования случайных ошибок

- •4. Преобразователи цифровых кодов в электрические сигналы (цап)

- •4.1. Классификация

- •4.2. Цап с весовыми резисторами

- •4.3. Цап с ср r-2r и одним эталонным источником напряжения

- •4.4. Цап с ср r-2r и источниками равных токов в разрядах

- •4.5. Цап с сеткой резисторов комбинированного типа

- •4.6. Цап с коммутируемыми конденсаторами (цап с конденсаторами с перераспределением зарядов)

- •4.7. Цап с суммированием единичных приращений. Цап с шим и чим

- •Цап с шим.

- •Цап с чим.

- •4.8. Цап последовательного кода в напряжение

- •4.9. Цап последовательного кода в напряжение на коммутируемых конденсаторах

- •4.10. Полно-декодирующие цап (или строковые цап)

- •4.11. Сегментные цап

- •4.12. Биполярные цап

- •5.1. Классификация

- •5.2. Ацп считывания

- •5.3. Преобразователи напряжение в код (пнк) с полной обратной связью

- •5.4. Ацп, основанные на методе сравнения и вычитания

- •5.5. Ацп последовательного приближения (пнк, использующий в обратной связи цап с суммированием с учетом веса разряда)

- •5.6. Ацп без обратной связи конвейерного типа (на одноразрядных ацп-цап)

- •5.7. Ацп с промежуточным преобразованием

- •5.7.1. Ацп с времяимпульсной модуляцией (ацп с вим)

- •5.7.2. Время-импульсный ацп с двойным интегрированием

- •5.7.3. Схема преобразования напряжения в код с трехтактным интегрированием

- •5.7.4. Ацп с промежуточным преобразованием в частоту

- •5.7.5 Генератор управляемый напряжением (гун)

- •5.8. Архитектура сигма-дельта ацп

- •5.8.1. Шумообразующий - модулятор (ацп со сбалансированными зарядом и разрядом)

- •5.8.2. Изменение формы сигнала

- •5.8.3. Сравнение метода двухшагового преобразователя с преобразователем со сбалансированным зарядом и разрядом

- •5.9. Стахостическо-эргодический метод преобразования напряжения в код

- •5.9.1 Удобство обработки

- •6. Кодовые шкалы преобразователей считывания

- •6.1. Применение в преобразователях специальных кодов для устранения ошибок неоднозначности при считывании

- •6.2. Двоичные кодовые шкалы

- •6.3 Двоично-сдвинутые коды

- •6.4. Метод «двойной щетки»

- •6.5. Однопеременный циклический код. Код Грея

- •6.6. Двоично-десятичные кодовые шкалы

- •6.6.1. Взвешенный двоично-десятичный код

- •6.6.2. Невзвешенные двоично-десятичные коды с последовательным изменением одной единицы

- •7. Аналого-цифровые преобразователи механических перемещений

- •7.1. Классификация

- •7.2. Преобразователи перемещений в код накапливающего типа

- •7.3. Циклический преобразователь с промежуточным преобразованием в фазу и временной интервал

- •7.4. Фазовращатель на основе вращающихся трансформаторов (вт, сквт)

- •7.4.1. Схема фазовращателя с вращающимся полем

- •7.4.2. Схема фазовращателя с пульсирующим полем

- •7.5. Фазовые методы преобразования информации

- •7.5.1. Фазовый интерполятор прямого преобразования по методу стробирующей бегущей метки

- •7.5.2. Формирование цифрового кода на выходе фазовращателя

- •7.5.3. Фазовый следящий интерполятор

- •7.6. Амплитудные методы преобразования информации

- •7.6.1. Интерполяторы следящего типа (компенсационные)

- •7.6.2 Амплитудный интерполятор прямого преобразования

- •Список литературы

Цап с чим.

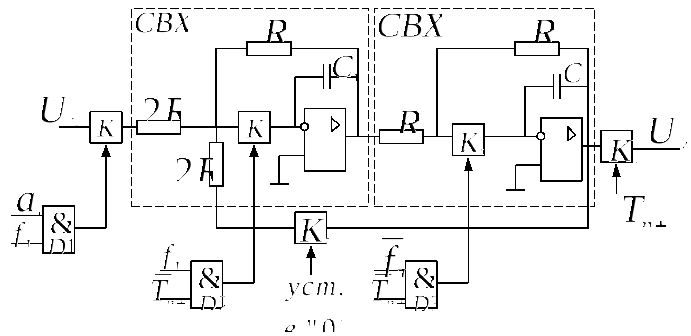

Схема имеет вид представленный на рис. 4.14.

Рис. 4.14. ЦАП с ЧИМ.

Схема состоит из регистра RG хранения кода, генератора импульсов G, управляемого кодом, аналогового ключа К и фильтра низкой частоты ФНЧ.

Работает данная схема следующим образом.

В

регистр RG

записывается код

![]() .

Он подается на входы управляемого кодом

генератора импульсов (например 133ИЕ8).

В результате на выходе генератора будут

импульсы с частотой

.

Он подается на входы управляемого кодом

генератора импульсов (например 133ИЕ8).

В результате на выходе генератора будут

импульсы с частотой и частотой импульсов

и частотой импульсов .

.

Импульсы

определенной длительность

![]() открывают ключК

и подают на вход ФНЧ

импульс с амплитудой

открывают ключК

и подают на вход ФНЧ

импульс с амплитудой

![]() .

Таким образом на выходеФНЧ

будет напряжение

.

Таким образом на выходеФНЧ

будет напряжение

.

.

Преимуществом

ЦАП с ЧИМ является значительно большая

в

![]() частота пульсаций, что позволяет

упроститьФНЧ

или уменьшить

частота пульсаций, что позволяет

упроститьФНЧ

или уменьшить

![]() ,

т.е. увеличить динамику в

,

т.е. увеличить динамику в![]() раза.

раза.

4.8. Цап последовательного кода в напряжение

По сравнению с параллельными, последовательные ЦАП отличаются схемной простотой, но имеют значительно меньшее быстродействие.

Состав

схемы (см. рис. 4.15). ЦАП включает в себя

две идентичные (за исключением

коэффициента) схемы выборки и хранения

(СВХ) –

![]() и

и![]() ,

состоящих из ОУ, ключа и конденсатора

в цепи обратной связи, источника

эталонного напряжения

,

состоящих из ОУ, ключа и конденсатора

в цепи обратной связи, источника

эталонного напряжения![]() и входного

и входного![]() и выходного

и выходного![]() ключей.

ключей.

Рис. 4.15. Схема последовательного ЦАП.

Рис. 4.16. Временная диаграмма работы схемы.

Схема

работает следующим образом: в начальный

момент времени размыкается ключ

![]() ,

ключи

,

ключи![]() и

и![]() замкнуты,

замкнуты,![]() и

и![]() разомкнуты. На выходах

разомкнуты. На выходах![]() и

и![]() устанавливаются нулевые напряжения,

т.к. конденсаторы

устанавливаются нулевые напряжения,

т.к. конденсаторы![]() и

и![]() замыкаются, и начинается основная работа

ЦАП, для чего на ключи

замыкаются, и начинается основная работа

ЦАП, для чего на ключи![]() и

и![]() подается серия

подается серия![]() тактов из

тактов из![]() импульсов, на ключ

импульсов, на ключ![]() – парафазная серия

– парафазная серия![]() .

Одновременно на вентиль

.

Одновременно на вентиль![]() подается последовательный код, младшими

разрядами вперед.

подается последовательный код, младшими

разрядами вперед.

Рассмотрим

временную диаграмму работы схемы (см.

рис. 4.16). Пусть код

![]() .

.

![]() производит

в первом полупериоде такта суммирование

напряжения

производит

в первом полупериоде такта суммирование

напряжения

![]() ,

поступающего с выхода ключа

,

поступающего с выхода ключа![]() и выходного напряжения

и выходного напряжения![]()

![]() и деление этой суммы на два

и деление этой суммы на два

![]()

При

![]()

![]()

Это

напряжение через половину первого такта

запоминается на

![]()

![]()

Во

второй такт

![]() производит суммирование напряжения,

пришедшего с

производит суммирование напряжения,

пришедшего с![]() и запомненного с предыдущего такта,

т.е.

и запомненного с предыдущего такта,

т.е.

![]()

К концу второго такта

,

,

или в общем виде

.

.

Продолжив рассуждения аналогично получим к концу четырех тактов

Свернув данную формулу, получим

,

,

![]() .

.

Из

рассмотрения формулы видно, что выходное

напряжение линейно зависит от кода и

не зависит от величины конденсаторов

![]() и

и![]() .

.

Быстродействие

последовательного ЦАП с СВХ оценивают

исходя из следующих соображений. Простая

инвертирующая схема с СВХ, откликается

на ступенчатое изменение входного

сигнала с постоянной времени

![]() .

.

Время заряда конденсатора с заданной точностью определяется как

,

,

где

![]() – относительная динамическая погрешность

установки по положительному перепаду

– относительная динамическая погрешность

установки по положительному перепаду![]() .

.

Для

![]()

,

при

,

при![]() –

–![]() ,

при

,

при![]() –

–![]() .

.

Достоинства: простота, легкость настройки, минимальные габариты и объем аналоговой части.

Недостаток: большое время преобразования.

4.9. Цап последовательного кода в напряжение на коммутируемых конденсаторах

Схема ЦАП (см. рис. 4.17) состоит из двух одинаковых по номиналу конденсаторов С1=С2=С, четырех аналоговых ключей Кл1…Кл4 и развязывающего операционного усилителя, работающего в режиме повторителя и имеющего большое, от десятков МОм и выше (определяется типом ОУ), входное сопротивление.

Работа схемы начинается с подачи команды «Пуск» длительностью Т0, в течение которой конденсаторы С1 и С2 разряжаются на землю путем замыкания ключей Кл3 и Кл4. Ключ Кл2 – разомкнут.

Для преобразования кода в напряжение, код подается на ключ Кл1 младшими разрядами вперед.

Временная диаграмма работы схемы для входного кода N=1101 представлена на рис. 4.18.

Рис. 4.17. ЦАП последовательного кода в напряжение

на коммутируемых конденсаторах.

Рис. 4.18. Временная диаграмма работы.

Если

разряд

![]() =1,

то ключКл1

подает потенциал U1i=UЭ.

=1,

то ключКл1

подает потенциал U1i=UЭ.

Если

разряд

![]() =0,

то ключКл1

подает потенциал U1i=0.

=0,

то ключКл1

подает потенциал U1i=0.

При

![]() =1

и

=1

и

![]() =0

заряд на конденсатореС1

определяется как Q1=

=0

заряд на конденсатореС1

определяется как Q1=![]() ∙

∙![]() ∙С.

При

∙С.

При

![]() =0

и

=0

и

![]() =1

заряды на конденсаторахС1

и С2

перераспределяются в соответствии с

формулой

=1

заряды на конденсаторахС1

и С2

перераспределяются в соответствии с

формулой

![]() .

.

Для 4-хразрядного кода процесс образования выходного напряжения показан в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Образование выходного напряжения.

|

Такт |

Q1 |

Q2 |

|

Т0 |

0 |

0 |

|

Т1 |

|

|

|

Т2 |

|

|

|

Т3 |

|

|

|

Т4 |

|

|

По

окончании четырех тактов на конденсаторе

![]() будет напряжение

будет напряжение

.

.

Точность работы преобразователя определяется равенством номиналов конденсаторов.

Достоинство: простота реализации.

Недостаток: малое быстродействие, определяемое алгоритмом работы.