Всі лабораторні роботи / EKG1_W

.DOC

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ekg_w.doc

Работа с электрокардиографом ЭКСПЧТ-4

Цель работы: изучить физические основы электрокардиографии, приобрести навык работы с электрокардиографом.

Вопросы для подготовки к лабораторной работе

1. Понятие об электрограмме (ЭГ). Виды ЭГ.

2. Сердце как электрический диполь. Интегральный электрический вектор сердца (ИЭВ). Электрическое поле диполя. Теория Эйнтховена. Стандартная система отведений.

3. Понятие о вектор-электрокардиографии.

4. Сердце как токовый диполь. Потенциал токового диполя.

5. Упрощенная блок-схема электрокардиографа. Понятие о дифференциальном усилителе. Принцип подавления помех. Электроды для снятия ЭГ.

Литература для подготовки к лабораторной работе

1. Ливенцев Н.М., Курс физики, 1974, параграфы 62, 99.

2. Ливенцев Н.М., Курс физики, 1978, ч.2, параграфы 140, 142.

3. Ремизов А.М., Курс физики, электроники, кибернетики для

медицинских институтов, 1982, гл. 15, параграфы 3, 4.

5. Ремизов А.М., Медицинская и биологическая физика, 1987,

гл. 14, параграфы 4, 5.

6. Владимиров Ю.А. и др., Биофизика, гл. 9, параграфы 1-7.

Дополнительные теоретические сведения

Функционирование органов, тканей, отдельных клеток и их частей сопровождается изменением их электрической активности. В окружающей среде создается меняющееся электрическое поле, характеристики которого (разность потенциалов, величину электрического тока и т.д.) можно зарегистрировать. Полученную информацию используют для решения диагностических задач и изучения природы электрических явлений в биологических тканях.

Запись разности потенциалов между точками среды, окружающей электрически активные ткани, называется электрограммой (ЭГ). В частности, электрокардиограмма представляет собой запись разности потенциалов, снимаемых с определенных точек тела, возникновение которых связано с электрической активностью сердца. Биофизическое направление в электрокардиографии связано с изучением природы сигналов, снимаемых в различных отведениях с поверхности тела и определением количественных соотношений между регистрируемыми сигналами и сердцем как некоторым эквивалентным электрическим генератором. Рассмотрим некоторые концепции представления сердца эквивалентным электрическим генератором.

I концепция - сердце как электрический диполь (теория Эйнтховена).

Основные положения теории Эйнтховена.

1. Сердце представляется как диполь. Между областями возбужденного и невозбужденного миокарда имеется разность потенциалов, полярность которой указана на рисунке (рис.1). С определенной степенью приближения можно считать, что такое распределение потенциалов может быть создано системой зарядов, соответствующих электрическому диполю Р, заряды которого расположены в центрах возбужденного (минус) и невозбужденного (плюс) участков. Этот диполь Р представляется как интегральный электрический вектор сердца, равный Р = q×l.

2. Предполагается, что диполь расположен в однородном диэлектрике, т.е. токи в этой среде отсутствуют, и электрическое поле рассматривается как статическое. Величину потенциала любой точки среды в этом случае можно определить по формуле:

jа = (1/4pe0e)×(P×cosa/r2).

Рис.1. Сердце как электрический диполь

3. Выбор стандартной системы отведений.

Эйнтховен предложил снимать разности потенциалов между вершинами равностороннего треугольника, в центре которого находится диполь Р (Рис. 2). Можно показать, что для этого случая разности потенциалов между вершинами треугольника пропорциональны соответствующим проекциям вектора Р:

DjI : DjII: DjIII = Pаb : Pbс : Pас ,

где Раb = Р×cosa ; Рbс = Р×cosb ; Рас = Р×cosg.

Рис. 2

Каждая из этих проекций соответствует одному из стандартных отведений, принятых в электрокардиографии (в данном случае это - I, II и III стандартные отведения, для которых положения точки "а" соответствует расположению электрода на левой руке, "b" - на правой руке, "с" - на левой ноге). Использование других электродов (нейтрального - на правой ноге и грудного, накладываемого в определенные области грудной клетки) позволяет ввести и другие типы стандартных отведений. Их известно в кардиологии более двух десятков.

II концепция - сердце как совокупность токовых электрических генераторов, находящихся в проводящей среде.

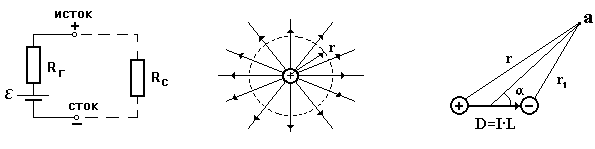

1. Эквивалентная схема токового генератора (токового диполя) представлена на рис.3. Здесь Rг и Rc - соответственно внутреннее сопротивление генератора и сопротивление внешней среды. Для токового генератора Rг >> Rc, следовательно I » Е/Rг , т.е. величина тока не зависит от сопротивления среды.

2. Токовый дипольный момент D = I×L, где I - ток, L - вектор, соединяющий полюса диполя. (Положительный полюс - исток, отрицательный - сток).

Рис. 3. Схема токового Рис. 4. Электрическое Рис. 5. Токовый

генератора поле униполя (истока) дипольный момент

Токовый диполь называется униполем, если он состоит только из одного полюса.

3. Потенциал электрического поля токового униполя в однородной среде (рис.4). Используя основные формулы из теории электричества:

Е = - grad j; j = Е/r, j = I/(4pr2); grad j = dj/dr , находим потенциал электрического поля униполя dj = - r×j×dr, интегрируя которое получим потенциал униполя

![]() .

.

4. Потенциал электрического поля токового диполя. Используя принцип суперпозиции, найдем потенциал точки как сумму потенциалов двух униполей (стока и истока , рис. 5 ) :

![]() (1)

(1)

Если L<<r,

и r »

r1

то выражение

(1), определяющее![]() величину дипольного потенциала, удобно

выразить через величину дипольного

момента (вывод см. в книге “Биофизика"

Владимирова Ю.А. с. 172-178):

величину дипольного потенциала, удобно

выразить через величину дипольного

момента (вывод см. в книге “Биофизика"

Владимирова Ю.А. с. 172-178):

![]()

5. Возбужденный миокард рассматривается как совокупность токовых диполей Di, каждый из которых приводит к возникновению дипольного потенциала в некоторой точке ji.

6. Потенциал точки в электрическом поле сердца складывается из дипольных потенциалов элементарных диполей. Принимая ряд ограничений (однородная проводящая среда, расстояние r значительно больше L , размеры очага возбуждения значительно меньше размеров тела) этот потенциал можно приблизительно определить как:

![]()

где n - конечное число диполей, на которые разбивается возбужденный миокард, r - расстояние от центра токового диполя до точки отведения, r - удельное сопротивление среды.

Выражение Dc = åDicosai представляет собой эквивалентный токовый диполь сердца, интегрально отражающий распространение токов возбуждения в миокарде.

Порядок выполнения работы

Задание 1. Изучите техническое описание и краткое руководство по эксплуатации электрокардиографа.

Краткое техническое описание и инструкция

по эксплуатации электрокардиографа

I. Назначение: электрокардиограф одноканальный ЭКСПЧТ-4 сетевой, портативный с чернильной и тепловой записью предназначен для записи электрокардиограммы при исследовании функций сердца.

II. Технические данные:

- отведения, регистрируемые прибором без перестановки элек-тродов: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, CR, CL, CF;

- скорость движения ленты 50 мм/сек ;

- толщина записи: нулевой линии не более 1.5 мм, фронта ка-либровочного импульса не более 0.5 мм.;

- максимальная чувствительность прибора 15-20 мм/мВ;

- частотная характеристика прибора равномерна от 0.22 до 80 Гц с завалом на граничных частотах не более 10%;

- эффективная ширина записи не более 30 мм.

Рис. 6 . Упрощенная схема электрокардиографа

III. Устройство электрокардиографа ЭКСПЧТ-4.

Упрощенная блок-схема электрокардиографа представлена ниже на рисунке 6. Электрокардиограф включает переключатель отведений - 1, усилительный блок - 2 и регистрирующее устройство - 3. Управление работой электрокардиографа осуществляется с помощью различных ручек и кнопок управления, входящих в эти блоки - калибровки "а", смещения пера "b", усиления "с", переключателя режимов работы "d", включения лентопротяжки “е” и т.д. , обеспечивающих прохождение и контроль сигнала при записи ЭКГ.

Рис. 7 Виды панелей электрокардиографа ЭКСПЧТ-4

На рис. 7 показано расположение основных органов управления кардиографом:

1 - переключатель отведений, с помощью которого подключают одно из указанных выше отведений к усилительному каналу и регистратору;

2 - гнездо для подключения кабеля отведений;

3 - клемма "земля";

4 - чернильница;

5 - кнопка калибратора, нажатием которой подается импульс в 1 мВ;

6 - ручка усиления, вращением которой можно плавно менять амплитуду записываемого сигнала;

7 - ступенчатый переключатель усиления (1:1, 1:2);

8 - ручка смещения пера, вращением которой обеспечивается перемещение пера относительно диаграммной ленты;

9 - кнопка успокоения “У”, служит для контроля отклонений пера или быстрого возврата его в нулевое положение в зависимости от положения рычага 10;

10 - рычаг лентопротяжного механизма, имеющий три положения:

"З" - заправка ленты, в этом положении правая часть стола опускается, и при снятой крышке производится заправка ленты;

"К" - контроль: лентопротяжный механизм выключен, при нажатии кнопки "успокоение" можно контролировать положение пера и прохождение сигнала;

"Р" - работа, в этом положении перо соприкасается с бумагой, ролик прижимает бумажную ленту к валику и приводит ее в движение, происходит запись ЭКГ;

11 - тумблер "сеть";

12 - гнездо для подключения сетевого кабеля.

В Н И М А Н И Е !!

При отсоединении кабеля пациента от прибора или обрыва провода и нарушении контакта с электродом штекера, наведенный сигнал помехи приводит к чрезмерным колебаниям пера, разбрызгиванию чернил и, в конечном итоге, приводит к повреждению гальванометра.

В этом случае необходимо быстро нажать кнопку “У” и переключатель отведений поставить в положение "0".

Задание 2. Подготовить прибор к работе.

1. Поставить ручки управления в положение:

- переключатель отведений в положение "0", переключатель усиления в положение "1:1"; ручку усиления в - "0", смещение пера - среднее положение, рычаг лентопротяжного механизма в положение "З".

2. Если прибор не заправлен лентой - заправьте его следующим образом:

- вставьте пальцы в выемки панели прибора, нажмите вниз, выведите верхний бортик стенки из-под лицевой панели и поднимите ее вверх;

- наденьте рулон ленты на катушку и заправьте бумагу вдоль стола на 10-15 см.;

- установите рычаг в положение "К", проденьте конец ленты между прижимным роликом до выхода ленты из окна.

3. Включить прибор в сеть. Для этой цели:

- проверьте заземление прибора;

- включите тумблер "сеть", должна загореться индикаторная лампочка;

- после 5-10 мин. прогрева установите перо в среднее положение.

Задание 3. Калибровка кардиографа.

Для калибровки необходимо установить стандартную чувствительность прибора 10мм/мВ. Для этих целей:

- установите рычаг лентопротяжного механизма в положение "К";

- поверните ручку усиления по часовой стрелке на 4-6 делений, и при нажатой кнопке "У" кратковременно нажимайте и отпускайте кнопку "1мВ". Проконтролируйте отклонение пера - оно должно быть порядка 10 мм. В противном случае - измените усиление, добиваясь нужного отклонения до получения 10 мм;

- включите лентопротяжный механизм, установив рычаг в положение "Р" и, кратковременно нажимая и отпуская кнопку "1 мВ" и изменяя чувствительность усилителя, получите прямоугольные импульсы калибровочного сигнала 10 мм/мВ. Запишите эти импульсы на бумаге. (Если бумага не движется, слегка прижмите пальцем прижимной валик).

Задание 4. Запись электрических сигналов на электрокардиографе.

1. Присоедините штекера кабеля отведений к соленоиду, согласно рисунку 6 (черный штекер кабеля отведений ПН - "правая нога" следует присоединить к клемме, соответствующей средней точке соленоида, остальные штекера - произвольно).

Приведите магнит в колебательное состояние.

2. Проконтролируйте поступление сигнала на вход кардиографа:

- для этих целей поставьте рычаг в положение "К" - контроль, переведите переключатель отведения в позицию "I" и нажмите кнопку успокоения - при наличии сигнала перо будет отклоняться. Аналогичную процедуру проделайте и для других отведений. Если сигнал отсутствует или происходит чрезмерное отклонение пера и разбрызгивание чернил, переведите переключатель отведения в "О" и установите причину неисправности.

Поставьте переключатель отведений в позицию "0".

3. Запись сигнала производится следующим образом:

- ручкой "смещения пера" установите его по середине диаграммной ленты;

- рычаг лентопротяжного механизма поставьте в положение "Р";

- нажмите кнопку "успокоение" и переключатель отведения поставьте в позицию "I". Произведите запись выбранного отведения.

(Если лента не движется, то слегка придавите пальцем прижимной ролик).

Аналогичная операция выполняется и при записи других отведений.

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОТВЕДЕНИЙ В РЕЖИМЕ "Р - работа" ПРОВОДИТСЯ ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКЕ "У- успокоение".

4. Запишите сигналы с имитатора ЭКГ, присоединив к нему электроды, соблюдая соответствие цветов штекеров кабеля отведений и гнезд имитатора.

По окончании записи сигналов установите переключатель отведений в положение "О", снимите электроды, выключите прибор из сети.

Оформление работы. Отчет должен содержать: упрощенную схему кардиографа (рис. 6) и его технические характеристики; фрагменты записи калибровочного сигнала, ЭДС соленоида и сигналов с имитатора ЭКГ с расчетами амплитуды (в мВ) и частоты колебаний в Гц и в ударах за минуту. (Амплитуда определяется по калибровке, частота - по периоду колебаний, который находится как частное от деления расстояния между зубцами на скорость движения ленты).

Контрольные вопросы и задачи

1. Укажите какие допущения, принятые в теории Эйнтховена, делают ее несостоятельной при изучении природы электрокардиограммы?

2. В чем заключается существенное различие между двумя рассмотренными концепциями генезиса ЭКГ?

3. Что такое электрический вектор сердца, в каких единицах он измеряется, какова его физиологическая интерпретация?

4. Что такое эквивалентный токовый диполь сердца и какова его физиологическая сущность?

5. Из каких основных блоков состоит кардиограф? Объясните их назначение.

6. Каким образом связаны между собой изменения мембранных потенциалов кардиомиоцитов и электрокардиограмма?

7. Что такое стандартная чувствительность электрокардиографа и каким образом она устанавливается?

9. Как определяется амплитуда и частота записанных сигналов ?

10. Почему при обрыве электрода от кабеля отведения наблюдается чрезмерное отклонения пера и какой сигнал в этом случае регистрирует кардиограф ?

11. Определить величину потенциала точки электрического поля диполя (q = 2×10-6 Кл; L = 2 мм), отстоящей от центра диполя на расстоянии 1 м, угол между вектором диполя и радиусом-вектором 60°. Среда - дистиллированная вода.

12. Определить величину потенциала точки электрического поля токового диполя, полюса которого отстоят на 5 мм, ток между ними 5 мА. Расстояние от центра диполя - 0.1 м, направление - 60o.

Среда - электролит с удельным сопротивлением 10 Ом/м.