1.1 Методы работ мозаики

Имеются два основных метода исполнения мозаик. Метод «прямого набора», когда изображение создаётся прямо на стене, своде и т. д. и кусочки камней, смальты или других материалов укрепляются непосредственно в нанесённом на декорируемую поверхность слое цемента пли мастики. Известен и такой способ «прямого набора», при котором изображение выкладывается в цементном грунте — цементной плите, которая затем укрепляется на стене. Согласно второму методу («обратного набора»), кусочки камня, смальты и т. д. наклеиваются в обратном порядке (лицевой стороной) на плотную бумагу и материю, а затем ставятся на цемент на декорируемую поверхность, после чего бумага и материя удаляются. Этот механический метод развился в результате поисков быстрых и дешёвых способов набора. [1]

В истории древнерусской монументальной живописи XI-XV веков довольно четко намечаются три периода:

1. Конец Х - первая треть XIII века. Домонгольский период. Ведущую роль играет Киев, создавались мозаики, складываются местные школы во Владимире, Новгороде и Пскове.

2. XIII-XIV вв. Татаро-монгольское вторжение, уничтожено множество произведений искусства, усилился процесс феодального дробления. Начало освобождения от византийского влияния, замена мозаик фресками. Культурные центры во Владимире и Пскове.

3. XV век. Возвышение Москвы. Деятельность Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.

Мозаику, пришедшую из Византии, чаще всего выполняли греческие мастера при поддержке русских мастерских. Русская мозаика не отличается от византийской ничем принципиально новым. Как и в чисто византийских мозаиках, в киевских мозаиках грунт состоит из трех слоев. В мозаиках Софии Киевской преобладают кубики прямоугольной формы, встречаются также кубики треугольной и овальной форм. Кубики смальты вдавливались в грунт под разными углами, чем достигалась свойственная мозаике искристость поверхности. Самой же сильной стороной киевских мозаик является их колорит. Поэтому ремесленников, изготавливающих смальты ценили не меньше самих укладчиков мозаики. [8]

Последней мозаикой в Древней Руси была мозаика в церкви Архангела Михаила. Этот вид искусства, неразрывно связанный с расцветом экономической и политической мощи Киевского государства, был настолько дорогим, что его уже не использовали для украшения церквей. Владыки мелких княжеств уже не могли украшать храмы мозаикой. Жить и развиваться в Древней Руси суждено было не мозаикой, а фреске. В дальнейшем она становилась все более распространенной, и именно в ней наиболее быстро стали выкристаллизовываться новые национальные черты. Утонченная живопись, характерная для мозаик, уступает место линейной трактовке формы,и художники решительно отдают предпочтение графическим средствам выражения. Образ теряет изящество и утонченность, но обретает силу и непосредственность.

1.2 Мозаика древнерусских храмов

При оформлении храмов мастерами Древней Руси использовалось в основном два вида мозаики.

• Мозаика пола. Такая отделка фрагментарно сохранилась в некоторых киевских и черниговских храмах, а также в церквях Новгорода Великого и в ряде других городов.

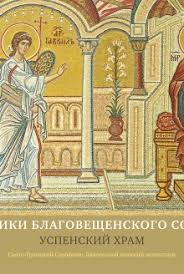

• Мозаика сводов, куполов и стен. В качестве примера подобного декора можно привести прекрасно сохранившиеся шедевры Софии Киевской (1037 – 1067). Также до наших дней дошли фрагменты подобных мозаик в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве (вторая половина XI в.) и в Софии Новгородской (1048 – 1050).

Мозаика украшала и стены таких храмов, как Благовещенский (1186) и Спасский (XI в.) соборы в Чернигове и Успенский собор Киево-Печерской Лавры (1073 – 1078). К сожалению, смальтовые композиции этих церквей до наших дней не сохранились. [2]

Рисунок 3. Мозаика Благовещенского собора [11]

Рисунок 4. Мозаика Спасского собора [12]