- •Одесский государственный медицинский университет

- •Утверждено на методическом совещании кафедры

- •Одесса - 2009

- •1.Актуальность темы.

- •2. Цели занятия:

- •3. Содержание занятия.

- •Основные анатомо-физиологические данные.

- •Анамнез и физикальное обследование больного.

- •4. Материалы методического обеспечения занятия.

- •6. Материалы для самостоятельной аудиторной подготовки:

Анамнез и физикальное обследование больного.

При изучении анамнеза больных с патологическими процессами в средостении необходимо обращать особое внимание на жалобы, которые позволяют ориентировочно судить о длительности заболевания и величине патологического образования. К сожалению, точных данных о длительности заболевания получить не удается, так как в начальном периоде оно протекает бессимптомно, и патологические образования в начале болезни, как правило, являются случайной находкой рентгеноскопии или флюорографии. Тем не менее, при доброкачественных процессах анамнез болезни оказывается довольно длительным, нередко исчисляющимся годами, а при злокачественных опухолях—более коротким.

Наиболее часто больные жалуются на боли в груди, интенсивность которых зависит не столько от размеров новообразования, сколько от степени сдавления или прорастания нервных окончаний или рефлексогенных зон в средостения. При процессах в переднем средостении больные ощущают загрудинные или щемящие боли в сердце. При процессах в заднем средостении боль ощущается главным образом в межлопаточной области. Боль при злокачественных опухолях более интенсивна, чем при доброкачественных образованиях.

Болевым ощущениям предшествует чувство дискомфорта, которое выражается в ощущении тяжести или инородного образования в груди. Это чувство дискомфорта может быть обусловлено большими размерами новообразования.

У больных наблюдается одышка, затруднения дыхания, глотания. Одышка характерна для образований переднего и заднего средостения. Затрудненное глотание характерно для процессов в заднем средостении. Опухоли средостения могут вызвать асимметрию грудной клетки за счёт деформации и выбухания её стенки.

При сдавлении верхней полой вены, наряду с цианозом кожных покровов лица и верхней половины туловища может проявиться отёчность и расширение подкожной венозной сети верхней половины туловища. Однако, эти клинические проявления характерны лишь для больших, чаще неоперабельных злокачественных опухолей средостения.

Для уточнения диагноза и его верификации в клинической практике используются специальные исследования:

Рентгенологические исследования:

рентгеноскопия,

рентгенография,

томография,

многощелевая рентгенокимография,

диагностический пневмоторакс,

пневмомедиастинография,

диагностический пневмоперитонеум,

эзофагография,

ангиография,

рентгенокинематография,

диагностический пневмоперикардиум,

КТГ,

МРТ.

Ультразвуковая биолокация.

Инструментальные исследования:

бронхоскопия,

торакоскопия,

прескаленная биопсия,

пункция бифуркационных лимфатических узлов,

медиастиноскопия,

парастернаяльная медиастинотомия.

Лабораторные исследования:

общий анализ крови,

биохимические исследования крови,

реакция Вассермана,

проба Каццони,

коагулограмма,

цитологическое исследование пунктата.

ОПУХОЛИ И КИСТЫ СРЕДОСТЕНИЯ.

Классификация новообразований средостения предложена Б.В.Петровским в 1954 г.

-

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ И КИСТ СРЕДОСТЕНИЯ.

I. Злокачественные опухоли.

1. Первичные:

- Лимфогранулематоз,(лимфома Ходжкина)

- Лимфосаркома,(неходжкинские лимфомы)

- Сосудистые опухоли,

- Остеобластокластома и хондросаркома,

- Тимома,

- Внутригрудные злокачественные и загрудинные струмы,

- Нейробластомы.

Вторичные, или метастатические:

- Метастазы рака различных органов,

- Метастазы саркомы,

- Метастазы меланомы и других опухолей.

II. Доброкачественные опухоли.

- Остеома,

- Хондрома,

- Фиброма,

- Нейрогенные опухоли,

- Липомы, гиберномы,

- Тимомы,

- Сосудистые опухоли.

III. Кисты.

1. Врождённые:

- Целомические,

- Кистозные лимфангиомы,

- Бронхогенные,

- Эзофагеальные,

- Гастроэнтеральные,

- Дермоидные,

- Тератомы.

Приобретенные:

- Кисты после гематом в перикарде,

- Кисты, образовавшиеся в результате распада опухоли в перикарде,

- Паразитарные кисты (эхинококковые)

IV. Загрудинный и внутригрудной зоб.

Простой зоб:

- Ныряющий,

- Загрудинный,

- Внутригрудной.

Тиреотоксический зоб:

- ныряющий,

загрудинный,

- внутригрудной

Деление опухолей средостения на доброкачественные и злокачественные не всегда можно обосновать, так как нередко трудно определить четкие границы перехода одного вида опухоли в другой, особенно при тимоме, тератоме, ангиоме средостения. Чаще всего в хирургической клинике встречаются доброкачественные опухоли и кисты средостения (80-90%). Однако статистика новообразований этой области, особенно - при учёте метастазирования, свидетельствует о преобладании группы злокачественных опухолей.

Перикардиальные кисты и дивертикулы – это полые тонкостенные образования, по строению напоминающие перикард. Целомические кисты и дивертикулы перикарда являются редкими заболеваниями.

Тщательный анализ различных теорий развития кист перикарда, проведенный 3. В. Гольбери Г.А.Лавниковой (1965), подтвердил их врождённый генез.

Они считают, что:

1. Дивертикулы и кисты перикарда являются образованиями дисэмбриональной природы, т. е. пороками развития.

2.Появление их может быть связано с нарушением формирования перикарда, а возможно, и плевры на различных этапах эмбрионального развития:

а) в период первичного образования первичного целома — из наслоившихся мезенхимальных лакун, б) в период формирования перикарда — из передних париетальных заворотов перикардиального целома, в) в период образования плеврального целома — из плеврального заворота.

3.Окончательное формирование кист из врожденных дивертикулов возможно и в постнатальном периоде.

До настоящего времени одни авторы называют кистозные образования дивертикулами, а другие - перикардиальными или целомическими кистами.

Предложен ряд классификаций, систематизирующих кисты и дивертикулы перикарда, среди которых наиболее удачной является классификация Н.Г.Батищева (1967), отвечающая требованиям клиники. I. По строению - однокамерные и многокамерные:

кисты, сообщающиеся с полостью перикарда,

кисты, связанные с перикардом ножкой или плоскостным сращением,

отшнуровавшиеся кисты.

По локализации:

в правом кардио-диафрагмальном углу,

в левом кардио-диафрагмальном углу,

в переднем средостении на уровне основания сердца - справа и слева,

в других отделах средостения (верхнем, заднем, загрудинном и др.).

Клиническая картина дивертикулов и целомических кист перикарда отличается скудной симптоматикой. Однако при внимательном изучении удается выявить ряд признаков, характерных для этих заболеваний.

Больные жалуются на боли, интенсивность которых нарастает с увеличением размеров образования. Формирующееся образование оказывает различное воздействие на окружающие ткани. Боли локализуются в области сердца, сопровождаются сердцебиением и одышкой при перемене положения тела. Они могут носить стенокардитический характер, симулировать инфаркт миокарда. Кашель отмечается реже. Нарастание симптомов происходит медленно.

С накоплением опыта хирургического лечения кист и дивертикулов перикарда были выявлены возможности и границы этого метода.

Противопоказаниями к операции являются:

выраженные нарушения сердечно-сосудистой системы: гипертоническая болезнь II-III стадии, декомпенсация сердечной деятельности, инфаркт миокарда и др.

низкие показатели внешнего дыхания вследствие органических изменений в легких (эмфизема, пневмосклероз, хронические воспалительные процессы).

Недостаточность функции печени и почек (требуется подготовка к операции, а вопрос о возможности операции решается индивидуально).

Бронхиальные кисты характеризуются общностью строения стенок со стенками дыхательных путей, чему и обязаны своим названием. Они встречаются чаще среди кист, происходящих из передней кишки. Впервые бронхиальную кисту в 1889 г. обнаружил Stilling. Бронхиальные кисты бывают овоидной, реже неправильно шаровидной формы за счет возможного выпячивания стенки в отдельных участках. Размеры кист чаще большие, до 7—10 см в диаметре.

Клиническая картина бронхиальных кист обусловлена их локализацией. Соседство кист с бифуркацией трахеи вызывает надсадный кашель, одышку, дисфагию, даже при небольших их размерах. Больных могут беспокоить боли в задних отделах соответствующей половине грудной клетки. Клинические проявления могут быть обусловлены развитием воспалительных процессов в кисте или внезапным прорывом её содержимого в дыхательные пути или сосуды и другие органы. При сообщении кисты с бронхиальным деревом появляется кровохарканье. Если киста одновременно прорывается в бронх и в плевральную полость, то развиваются бронхоплевральный свищ и пневмоторакс. При инфицированном воспалении кисты может развиться септический синдром.

Возможность возникновения пищеводных кист средостения из закладок этого органа теоретически вполне допустима, хотя практическая реализация её встречается крайне редко. Характерным для всех кист пищевода является наличие слизистого, подслизистого, мышечного и соединительно-тканного слоев стенки.

Желудочные кисты (энтерокистомы) чаще встречаются у детей и локализуются преимущественно в задненижних отделах средостения справа от позвоночника. Они разнообразны по форме (шаровидные, овоидные, грушевидные, в виде желудка или слепого отрезка кишки) и величины: от самых малых с диаметром 1 см до больших, достигающих 15х14х10 см. Это однокамерные образования с толстой стенкой и мутным слизевидным содержимым. Их внутренняя стенка напоминает слизистую желудка.

Кишечные кисты сходны по строению со стенкой кишки. Они относятся к наиболее редким кистам средостения, обычно имеют одну камеру.

Клиническое течение. Энтерокистомы встречаются, в основном, у мальчиков в возрасте до 2 лет, но описаны такие образования и у мужчин, самому старшему было 52 года. Наиболее частыми симптомами энтерокистом средостения являются кашель, одышка, цианоз, тахикардия, боли в груди, дисфагия и недомогание.

Часто при энтерокистомах развиваются различные по тяжести, порой угрожающие жизни осложнения. Наиболее опасные среди них: прорыв кисты в трахею, бронх или в плевральную полость, пенетрация язв слизистой кисты в позвоночник и пищевод. С развитием осложнений могут возникнуть кровохарканье, эмпиема, частые пневмонии и лихорадка, бронхоэктазии. Общее состояние больных при таких осложнениях становится очень тяжёлым. Энтерокистомы у взрослых больных чаще протекают бессисмптомно.

Паразитарные кисты средостения.

Эхинококкоз средостения. Встречается редко.

Эхинококкоз средостения может протекать бессимптомно, особенно при небольших размерах паразита. Большие эхинококковые кисты в зависимости от сдавления того или иного органа могут вызывать боли, одышку, дисфагию или синдром сдавления верхней полой вены. При больших кистах, выступающих в левую плевральную полость, наблюдается «симптом пульсации и проводимости сердечных тонов» — симптом Астрова. В отдельных случаях возможен прорыв содержимого в бронх или трахею. Нагноение кист средостения приводит к образованию абсцесса и гнойного медиастинита.

Кисты средостения, исходящие из пограничных областей

Внутригрудное менингоцеле — это редко встречающееся выпячивание в средостение арахноидальной оболочки через спинальное отверстие для нервного корешка. Оно не содержит в себе нервных элементов. Менингоцеле является врожденным заболеванием, поскольку причина развития его заключается в сочетании деформации позвоночника и порока развития мозговой оболочки. В отдельных случаях менингоцеле может отшнуроваться.

При внутригрудном менингоцеле больных беспокоят чувство неловкости, боли в спине, головные боли. Диагностика менингоцеле основана на рентгенологическом обследовании.

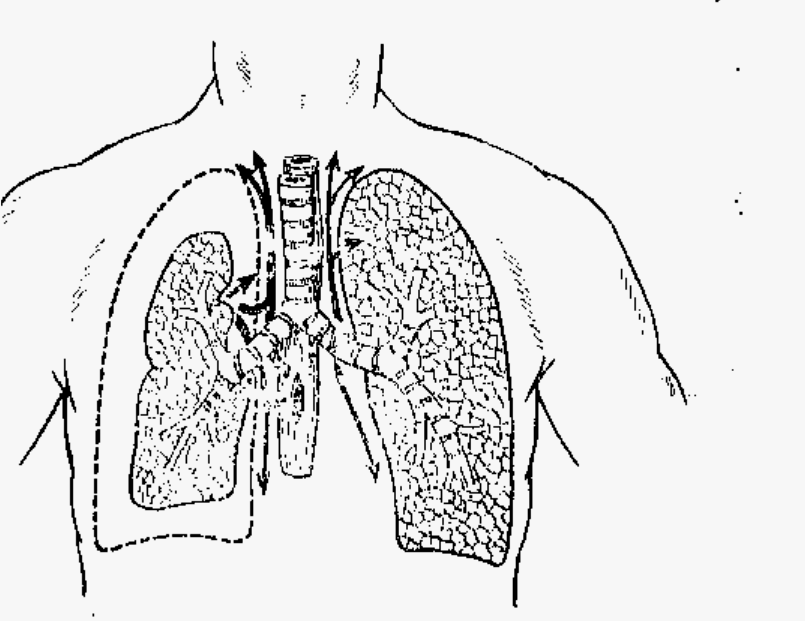

При этой патологии показано оперативное лечение, схема которого представлена на рисунке 20.3.

Рис.

20.3. Удаление менингоцеле.

Рис.

20.3. Удаление менингоцеле.

Нейрогенные опухоли относятся к часто встречающимся и составляют 30% новообразований средостения. Источником роста этих опухолей служат элементы грудного отдела пограничного нервного симпатического ствола, межреберные, диафрагмальные, блуждающие нервы, нервы плечевого сплетения.

Среди опухолей, развивающихся из клеток нервного симпатичес-кого ствола, различают:

-ганглионевромы,

-нейробластомы,

-симпатикобластомы,

-феохромоцитомы,

а среди опухолей, которые образуются из периферических нервов:

-невромы,

-нейрофибромы,

-невриномы.

Нейрогенные опухоли в основном развиваются из элементов симпатической нервной системы.

К ним относятся симпатогониомы (симпатикобластомы), ганглионевромы, феохромоцитомы - гормонально активные опухоли, хемодэктомы.

Опухоли, исходящие из оболочек нервов:

- невриномы – группа солитарных доброкачественных опухолей, высокодифференцированных, редко подвергающиеся озлокачествлению;

нейрофибромы –группа опухолей, обычно сочетающихся с болезнью Реклингаузена, нередко множественных и более склонных к озлокачествлению;

нейрогенные саркомы – злокачественный вариант опухолей, преимущественно озлокачествленные нейрофибромы.

МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ.

Опухоли из волокнистой соединительной ткани

К числу опухолей средостения, состоящих из волокнистой соединительной ткани, относятся фибромы и фибросаркомы.

Фиброма представляет собой доброкачественную опухоль из зрелой соединительной ткани. Встречается редко, локализуется в любом отделе средостения. Клинические проявления обусловлены сдавлением соседних органов. Клиническое течение фибром благоприятно.

Фибросаркома представляет собой злокачественную опухоль из незрелой соединительной ткани, несколько чаще поражающая мужчин.

Фибросаркомы встречаются редко.

Клинически фибросаркомы проявляются раньше, а симптоматика бывает более выраженой, чем при фибромах средостения. Более яркая по сравнению с фибромами клиническая картина обусловлена быстрым инфильтративным ростом опухоли, возможным метастазированием и интоксикацией организма. Среди жалоб больных на первый план выступают общая слабость, боли, которые не снимаются анальгетиками, а также упорный кашель. Эти симптомы вызываются прорастанием опухоли в плевру или нервные корешки. При прорастании лёгкого или бронхов наблюдается кровохарканье.

Опухоли из хрящевой и костной ткани.

Хондрома относился к числу редких новообразований средостения.

Опухоль исходит из хрящевой ткани, грудины, ребер и позвонков. Хондромы встречаются чаще в заднем, реже в переднем средостении. Эта опухоль характеризуется длительным доброкачественным течением. Хондромы средостения могут достигать больших размеров и имеют склонность к рецидивам. Известно, что хондрома может перерождаться в хондросаркому.

Остеохондрома средостения — это редкая опухоль, исходящая из костно-хрящевых сочленений позвонков, ребер и грудины. Клинические проявления ее во многом сходны с хондромой.

Лечение остеохондром средостения, как и хондром, должно быть хирургическим. В далеко зашедших случаях объём операции расширяется, и возникает необходимость частичного удаления ребер, тел позвонков или грудины.

Остеобластокластома—это костная опухоль, состоящая из гигантских клеток- остеокластов и одноядерных остеобластов.

Остеобластокластома средостения встречается крайне редко.

Костные опухоли могут быть в переднем, но чаще в заднем средостении, в зависимости от того, исходят ли они из грудины или из позвонков.

Жалобы больного зависят от размеров опухоли. При больших размерах опухоли возможны одышка, кашель, симптомы сдавления сосудов средостения. Рентгенологическая тень опухоли интенсивная, гомогенная с четкими контурами. Лечение медиастинальных костных опухолей хирургическое. Операция должна быть выполнена радикально, так как опухоль может рецидивировать.

Опухоли из остатков спинной струны.

Хордома—это дизонтогенетическая опухоль, растущая из остатков спинной струны. Хордома средостения встречается крайне редко. Доброкачественная хордома протекает бессимптомно и является рентгенологической находкой. Лишь при злокачественном течении ее возможны признаки интоксикации или сдавления органов средостения. Хордомы средостения подлежат хирургическому лечению. При злокачественных хордомах оперативное лечение должно быть дополнено лучевой терапией.

Опухоли из жировой ткани.

Липомы представляют собой опухоли из зрелой жировой ткани. Они относятся к редким опухолям средостения и составляют 3,1% среди новообразований средостения. Единого мнения о происхождении липом средостения нет.

Липомы средостения растут медленно, заболевание протекает благоприятно. А.Н.Бакулев и Р.С.Колесников указывают на возможность злокачественного перерождения липомы.

Липосаркомы представляют собой злокачественную липому. Они характеризуются медленным ростом и поздним метастазированием, что обусловливает их большие размеры.

Гиберномы представляют собой опухоли из бурых жирообразующих эмбриональных клеток. С увеличением размеров опухоли больные жалуются на боли различной интенсивности. Боли локализуются в различных зонах, соответственно расположению опухоли. К ним присоединяется одышка при физическом напряжении, а затем - и в покое и сердцебиение (может наблюдаться и брадикардия). Диагноз подтверждается рентгенологическими методами обследования – рентгеноскопия, рентгенография, КТ, МРТ, пневмо- и пневмомедиастинография, медиастиноскопия. Лечение медиастинальных жировых опухолей хирургическое

Опухоли из нескольких тканей мезенхимальной природы.

Доброкачественные мезенхимомы - опухоли, состоящие из различных зрелых мезенхимальных тканей (жировой, хрящевой, костной, сосудистой, мышечной).

Злокачественные мезенхимомы – опухоли, состоящие из различных саркоматозных тканей (ретикулосаркомы, липосаркомы, остеогенной или синовиальной саркомы, рабдомиосаркомы).

Опухоли, исходящие из сосудов.

Гемангиомы - зрелые опухоли из новообразованных кровеносных сосудов, заключенных в соединительно-тканную строму.

Лимфангиомы – зрелые опухоли лимфатических сосудов.

Опухоли артериовенозных анастомозов – развиваются без участия капиллярного звена ( гломусный тип, тип замыкающихся артерий).

Гемангиоперицитома – опухоль состоящая из сосудов и перицитов Циммермана.

Злокачественные сосудистые опухоли средостения встречаются значительно реже доброкачественных. К ним относятся: ангиоэндотелиома, злокачественная гемангиоперицитома, ангиосаркома.

Опухоли средостения из мышечной ткани встречаются исключительно редко. К ним относятся: рабдомиомы и рабдомиосаркомы,

ПОВРЕЖДЕНИЯ СРЕДОСТЕНИЯ.

Закрытая травма и ранения средостения.

Повреждения органов средостения бывают закрытыми и открытыми. К закрытым повреждениям относят травмы, вызванные сотрясением и сдавлением грудной клетки. Открытые повреждения средостения бывают различными и зависят как от ранящего орудия, так и от поврежденного органа (сердце, крупные сосуды, трахея, блуждающий нерв, пищевод и др.). Изредка встречаются ранения средостения без повреждения его органов.

При сотрясениях грудной клетки, редко сопровождающихся нарушением анатомической целостности органов средостения, возможно развитие шока. При этом наблюдаются общие тяжелые расстройства в виде тахикардии, падения артериального давления, частого поверхностного дыхания, бледности кожных покровов. Возможен смертельный исход.

Лечение должно быть начато с выполнения вагосимпатической блокады по А. В. Вишневскому и направлено на выведение больного из шока и поддержание функции сердечно-сосудистой системы. Если сотрясение грудной клетки сопровождается продолжающимся внутренним кровотечением, вместе с указанными мероприятиями необходима экстренная операция для остановки кровотечения.

Повреждения средостения, вызванные сдавлением грудной клетки, протекают тяжело, так как при этом вследствие сжатия груди между неподатливыми предметами (обвалы, землетрясения, сдавления буферами вагонов, колесами автомобиля и др.) нарушается целость костей грудной клетки и органов средостения.

Особенно тяжело и своеобразно протекают длительные интенсивные сдавления грудной клетки, приводящие к травматической асфиксии. Последняя развивается в связи с повышением внутригрудного давления вследствие частичного прекращения дыхания. При этом наблюдается перераспределение крови из сердца и внутригрудных вен в безымянные и яремные вены. Возникающая обратная волна тока крови переполняет мелкие вены и капилляры, которые, разрываясь, приводят к резкому отеку головы и шеи, к точечным кровоизлияниям в кожу головы, шеи, груди. В результате кожа всей верхней половины туловища шеи и головы приобретает ярко-красную окраску, на фоне которой вырисовываются множественные темные очажки кровоизлияний. За счёт кровоизлияний в слизистые возникают афония, охриплость голоса, ослабление зрения и слуха. Венозный застой в зеве, в голосовых связках и в легких приводит к носовым и ушным кровотечениям и к кашлю. Если травматическая асфиксия не сопровождается повреждением внутренних органов, то через 2—3 дня состояние улучшается, и болезнь протекает благоприятно. При отсутствии повреждений внутренних органов лечение должно быть направлено исключительно на борьбу с шоком и расстройствами дыхания.

Сдавление грудной клетки может привести к перелому грудины, который бывает изолированным или же в сочетании с переломом ребер и повреждением легкого, внутренней грудной артерии и др. При этом возникают эмфизема и гематома средостения.

Травматические переломы грудины чаще бывают поперечными в области соединения рукоятки грудины с телом. Больные отмечают сильную боль, особенно усиливающуюся при вдохе и пальпации. Объективно в области перелома определяется болезненная припухлость, а при полном переломе грудины - уступообразное смещение отломков, нередко заходящих один за другой. Рентгенологически перелом грудины наиболее отчетливо выявляется в боковой проекции при глубоком вдохе, а также в косом положении с максимальным выведением грудины. При переломах без смещения костных отломков лечебные мероприятия сводятся к введению 3 мл 2% раствора новокаина в область перелома и инъекции морфина с последующим наложением лейкопластырной повязки.

При смещении отломков после анестезии больных укладывают на кровать со щитом с подложенным валиком под грудной отдел позвоночника. Возникающее при этом переразгибание в течение трех недель приводит к сопоставлению срастанию отломков.

К оперативному лечению прибегают лишь при переломах, вызвавших сдавление костными отломками различных органов или же при повреждениях внутригрудных артерий.

Нередко травмы груди сопровождаются разрывом пищевода. Помимо травмы грудной клетки, разрывы пищевода могут быть вызваны и другими факторами.

Различают 4 основные причины перфорации пищевода: 1) внешнюю травму; 2) ятрогенные повреждения во время операции или диагностических манипуляций; 3) инородные тела; 4) спонтанный разрыв.

Р ис.20.4.

Разрыв пищевода.

ис.20.4.

Разрыв пищевода.

П ервыми

и ведущими симптомами разрывов пищевода

являются загрудинная боль, позывы к

рвоте и распространяющаяся из средостения

подкожная эмфизема на шее. Довольно

быстро к указанным симптомам присоединяются

цианоз, удушье, нитевидный пульс. В ряде

случаев клиническая картина заболевания

очень напоминает клинику перфоративной

язвы желудка.

ервыми

и ведущими симптомами разрывов пищевода

являются загрудинная боль, позывы к

рвоте и распространяющаяся из средостения

подкожная эмфизема на шее. Довольно

быстро к указанным симптомам присоединяются

цианоз, удушье, нитевидный пульс. В ряде

случаев клиническая картина заболевания

очень напоминает клинику перфоративной

язвы желудка.

Особенно трудна ранняя диагностика повреждений пищевода. Необходимо помнить, что постоянным клиническим симптомом самопроизвольного разрыва пищевода ( синдром Боерхавэ) является локализованная болезненность и ригидность в эпигастральной области при отсутствии признаков раздражения брюшины. ЭКГ позволяет исключить заболевание сердца при загрудинных болях. Рентгенологически выявляется наличие воздуха в средостении или в плевральной полости.

Для уточнения уровня повреждения производят эзофагографию с использованием небольших доз водо-растворимых контрастных веществ. Необходима также диагностическая эзофагоскопия под наркозом.

Лечение разрывов пищевода заключается в возможно раннем обнажении травмированного участка, сшивании разрыва, дренировании средостения и плевральной полости, а также в наложении временной гастростомы. Последующая антибактериальная терапия и применение сердечных средств позволяют спасти жизнь больным. В отдельных случаях операция ушивания пищевода может быть выполнена после стихания воспалительных явлений и предварительного дренирования. Летальность после операций при повреждениях пищевода достигает 20%, а среди больных, не получавших хирургической помощи – 100%.

Повреждения крупных сосудов средостения чаще связаны со сдавлением грудной клетки, пулевыми и колотыми ранениями шеи и груди. При одновременном повреждении пищевода имеют место срыгивание и рвота кровью. Возможны также кровотечения в просвет желудка, в плевру.

На первый план выступают бледность, вялость, апатичность, коллапс, нитевидный пульс. Больные жалуются на загрудинную боль. Рентгенологически выявляется расширение тени средостения. Среди возможных осложнений необходимо помнить о смертельном кровотечении при ранении крупных сосудов, образовании истинных и ложных аневризм, тромбозе, возникновении артериовенозных свищей, воздушной эмболии крупных вен, повреждении грудного лимфатического протока.

Больные с повреждением магистральных сосудов средостения нуждаются в экстренном оперативном лечении, так как без него гибель их неизбежна.

Несколько иной подход к разрыву стенок дыхательных путей. Часто повреждения трахеи и бронхов заживают самостоятельно, без ушивания. Если небольшое повреждение стенок дыхательных путей сопровождается напряженным пневмотораксом, эмфиземой средостения, отяжеляющих состояние больных, может оказаться достаточным дренирование по Бюлау или медиастинотомия по Разумовскому (через разрез над яремной вырезкой проникают пальцем в паратрахельную клетчатку и вводят туда дренажную резиновую трубку с боковыми отверстиями сроком на 3-4 дня). При больших повреждениях трахеи и бронхов необходимо произвести восстановительную операцию, так как консервативные меры в большинстве случаев оказываются безуспешными.

Повреждения грудного лимфатического протока.

Повреждения грудного лимфатического протока могут иметь место при: 1) закрытой травме груди, 2) ножевых и огнестрельных ранениях и 3) во время внутригрудных операций. Эти повреждения сопровождаются тяжелым и опасным осложнением - хилотораксом.

Клиническая картина развившегося хилоторакса обусловлена в основном сдавлением легкого и смещением органов средостения скопившимся хилусом.

При хилотортораксе наблюдаются нарушения гемодинамики (повышение венозного давления, учащение пульса, бледность кожных покровов), одышка, боли в грудной клетке. Клиническая картина более выражена при развитии правостороннего хилоторакса, чем при левостороннем. Множественные плевральные пункции могут привести к инфицированию хилуса. Необходимо помнить, что стерильный хилус не свёртывается, а инфицированный – свертывается.

Лечение хилоторакса может быть консервативным и оперативным. Оперативные вмешательства разделяются на радикальные и паллиативные.

Если повреждение грудного лимфатического протока выявлено через несколько часов или дней после травмы или операции, то целесообразнее начать лечение с консервативных мероприятий. Они заключаются в повторных плевральных пункциях, которые должны проводиться ежедневно, с частичным удалением жидкости. При этом расправленное легкое прикрывает поврежденный участок протока, приводит к облитерации полости плевры, способствуя тем самым закрытию свища. Для предупреждения истощения больных удаленную хилезную жидкость целесообразно собирать в стерильные банки с последующим введением больным внутривенно или внутрикостно. Если стерильность её сомнительна, то хилус следует вводить больным капельно ректальным путём или per os. При безуспешности консервативного лечения в течение 10-25 дней необходимо прибегнуть к оперативным методам лечения.

В хирургическом лечении повреждений грудного лимфатического протока предпочтительнее использовать радикальные методы лечения. Среди радикальных оперативных методов лечения повреждений грудного протока следует проводить его перевязку выше и ниже участка повреждения. Внутригрудная перевязка протока существенно не отражается на общем состоянии больного, так как отток лимфы обеспечивается коллатералями и лимфовенозными анастомозами.

Паллиативные методы хирургического лечения повреждений грудного лимфатического протока (тампонада свободным мышечным лоскутом или лоскутом на ножке) должны применяться, когда тяжёлое состояние больного не позволяет прибегнуть к выделению и лигированию протока или же когда подобная операция технически сложна для хирурга.

Оперированные больные должны быть ограничены в режиме питания первые 6-7 дней с целью уменьшения лимфообразования. В этот период необходимо проводить парентеральное питание. В последующем (с 8-х суток), когда опасность повторного развития хилоторакса минует, можно разрешить больному обычный привычный режим питания. Отдаленные результаты радикальных операций хорошие. Лимфостаз в органах грудной клетки развиться редко.

МЕДИАСТИНИТЫ.

Воспаление клетчатки средостения чаще вызывается гнойной неспецифической инфекцией. Характерной особенностью этого заболевания является тяжесть течения, сложность ранней диагностики и высокая летальность. Впервые гнойный медиастинит был распознан Галеном, произведшим трепанацию грудины с целью опорожнения абсцесса переднего средостения.

Инфекция, вызывающая медиастиниты, распространяется в средостении либо непосредственно из просвета поврежденных пищевода, бронхов и трахеи, либо вносится при операциях на средостении, ранениях или же распространяется из трахеобронхиальных лимфатических узлов, довольно часто содержащих микробы, занесенные лимфой из легких. Если абсцессы, развивающиеся в медиастинальных лимфатических узлах, не вскрываются через бронх или недостаточно дренируются после вскрытия, то гнойный процесс распространяется по клетчатке средостения, вызывая медиастинит.

Таким образом, медиастиниты возникают как первично—в результате травмы органов средостения или операций на них, так и вторично—как осложнение различных гнойных процессов в организме. Вторичные медиастиниты встречаются в 2—3 раза чаще, чем первичные. Медиастиниты могут быть вызваны самой разнообразной микробной флорой, однако, наиболее часто в развитии этого заболевания «повинен» стрептококк, несколько реже — стафилококк и пневмококк. В ряде случаев возможно также развитие негнойных воспалений клетчатки средостения при пневмониях, приводящее к развитию рубцовых тяжей, сдавливающих нервные стволы и переходящие местами на средостение.

В хирургической практике чаще всего приходится иметь дело с задним медиастинитом, обусловленным повреждением стенки пищевода или же передним медиастинитом, развившимся после операций, сопровождавшихся стернотомией.

А. Я. Иванов (1959) предложил классификацию, позволяющую не только оценить каждый случай заболевания, но и рационально решить вопрос о лечебной тактике.

КЛАССИФИКАЦИЯ: А. По этиологии и патогенезу

I. Первичные или травматические:

1) при ранениях средостения без повреждения его органов,

2) при ранениях средостения с повреждением его органов,

3) при ранениях средостения, сочетанных с ранениями плевры и легких.

II. Вторичные:

1) контактные,

2) метастатические с выясненным источником инфекции,

3) метастатические с невыясненным первичным источником инфекции.

Б. По распространенности

I.Острые гнойные и негнойные лимфадениты средостения с вовлечением в воспалительный процесс окружающей клетчатки.

II. Ограниченные гнойные и негнойные воспаления клетчатки средостения —

абсцессы единичные и множественные.

III. Разлитые (флегмоны):

1) склонные к отграничению,

2) прогрессирующие.

В. По характеру экссудата и виду возбудителя инфекции

1) Серозные.

2) Гнойные.

3) Гнилостные.

4) Анаэробные.

5) Гангренозные.

Г. По локализации

I. Передние:

верхние, с расположением воспалительного процесса выше уровня третьего межреберья,

2) нижние, книзу от третьего межреберья,

3) всего переднего отдела средостения. II. Задние:

верхние, с расположением воспалительного процесса выше уровня V грудного позвонка,

2) нижние, книзу от V грудного позвонка,

3) всего заднего отдела средостения.

III. Тотальные (с распространением воспалительного процесса на клетчатку всего средостения).

Д. По клиническому течению

I. Острые медиастиниты:

1) молниеносная форма,

2) острая форма,

3) подострая форма. II. Хронические медиастиниты:

1) первично-хронические,

2) вторично-хронические.

В повседневной практике большинство хирургов по клиническому течению различают: а) острый негнойный медиастинит, б) острый гнойный медиастинит и в) хронический медиастинит.

Острый медиастинит клинически проявляется загрудинной болью, одышкой, дисфагией, ознобом, лихорадкой. Особенно тяжело протекает острый гнойный медиастинит, при котором загрудинная боль резко выражена и постоянна. Болевой симптом при медиастините является ведущим. Давление на грудину при пальпации значительно усиливает боли. Боль усиливаются также при откидывании головы назад—симптом Романова-Герке. А. Я. Иванов (1959) отмечает усиление боли при скользящих пальпаторных движениях руки кверху вдоль сосудисто-нервного пучка шеи. При заднем медиастините боль иррадиирует в межлопаточную или эпигастральную области, усиливается при малейшем напряжении больного, при надавливании на остистые отростки позвонков, особенно - V грудного.

Вынужденное полусидящее положение больного медиастинитом с наклоненной к груди головой несколько уменьшает боль и облегчает дыхание. Резкий воспалительный отек клетчатки приводит к сдавлению нервов, сосудов средостения, а при наличии абсцессов и флегмон сдавливаются даже трахея и пищевод с развитием одышки и затрудненного глотания.

У большинства больных отмечается синдром верхней полой вены, проявляющийся отеком верхней половины туловища, шеи и лица, расширением подкожных вен. В редких случаях при остром медиастините возможно распространение газа в подкожную клетчатку шеи. Этот грозный симптом, выявляемый пальпаторно, свидетельствует о наличии гнилостной или анаэробной инфекции.

Сдавление крупных сосудов и нервов, резорбция токсинов и продуктов распада при остром медиастините приводит к расстройству деятельности сердечно-сосудистой системы. У больных наблюдаются тахикардия, аритмия, снижение артериального и повышение венозного давления. Аускультативно I тон на верхушке, II тон на аорте ослаблены.

У некоторых больных возможно покраснение и отечность кожи над грудиной. Сдавление инфильтратом диафрагмального нерва вызывает ухудшение функции диафрагмы, сказывается на дыхании больного, приводит к мучительной икоте. Более серьёзным оказывается сдавление и раздражение блуждающего нерва, чреватое развитием брадикардии, ухудшающее функцию желудка. Всасывание из воспалительного очага токсинов и продуктов распада тканей вызывает серьезные нарушения нервно-психического состояния больных.

Таким образом, для острого медиастинита характерно разнообразие признаков, которые можно разделить на две группы: 1) общие симптомы, вызванные интоксикацией; 2) симптомы, вызванные местным сдавлением органов, сосудов и нервов.

Характерной особенностью гнойного медиастинита является внезапное острое начало заболевания с бурным проявлением различных симптомов болезни. Довольно рано развиваются нервно-психические расстройства, чаще проявляющиеся общим угнетением, пассивностью больных, переходящей в полное безразличие. Первые симптомы заболевания при ранениях средостения, пищевода или трахеи обычно развиваются к концу третьих, в начале четвертых суток после травмы. Только у некоторых резко ослабленных больных картина заболевания развивается раньше.

Для острого медиастинита характерна лихорадка гектического типа с ознобами и профузными потами. В начальном периоде заболевания температура держится в пределах 39-40 °С, снижаясь постепенно лишь при благоприятном течении болезни.

Разнообразию этиологических факторов и клинических проявлений медиастинита соответствует разнообразие рентгенологических симптомов болезни, в выявлении которых решающая роль принадлежит многопроекционному рентгеноскопическому исследованию.

Острые гнойные лимфадениты проявляются расширением тени в верхних отделах переднего средостения с наличием полициклических контуров.

Для медиастинальных абсцессов характерно выявление округлых выпуклых теней, выступающих в правую или левую плевральную полость.

Флегмоны средостения, поражающие медиастинальную клетчатку на всем протяжении, рентгенологически диагностируются труднее. У этих больных возможно незначительное расширение тени средостения в поперечнике.

Возможно появление паралича диафрагмы при значительном сдавлении диафрагмальных нервов с нарушением их проводимости. В случаях повреждения или разрыва пищевода удается выявить затекание бариевой взвеси за его контур. Нередко при этом наблюдается эмфизема средостения.

У больных с предполагаемым повреждением пищевода или трахеи допустимы соответственно эзофаго- или трахео-бронхоскопии, уточняющие диагноз и локализацию очага поражения. Топическая диагностика медиастинита чрезвычайно важна, так как от этого зависит выбор оперативного доступа.

А. Я. Иванов предложил схему дифференциальной диагностики переднего и заднего медиастинита на основании клинических и рентгенологических симптомов.

Передний медиастинит |

Задний медиастинит |

1. Пульсирующая боль за грудиной |

1. Пульсирующая боль в груди, иррадиирующая в межлопаточную область |

2. Усиление боли при поколачивании по грудине |

2. Усиление боли при надавливании па остистые отростки грудных позвонков |

3. Усиление боли при оттягивании кверху сосудистого пучка |

3. Усиление боли при глотании |

4. Пастозность в области грудины |

4. Пастозность в области грудных позвонков |

5. Появление припухлости в яремной впадине |

5. Появление припухлости над ключицей |

6. Появление крепитации при гнилостных и анаэробных формах в яремной впадине |

6. Появление крепитации при гнилостных и анаэробных формах над ключицей |

7. Югулярный симптом Равич-Щербо (втягивание в области яремной впадины при вдохе) |

7. Паравертебральный симптом Равич-Щербо и Штейнберга (появление ригидности длинных мышц спины) |

8. Симптомы сдавления верхней полой вены: головная боль, шум в ушах, цианоз лица, и шеи, вздутие вен шеи, появление сети расширенных вен на груди |

8. Симптомы сдавления непарной и полунепарной вен: расширение межреберных вен, выпот в плевре и перикарде

|

9. Расширение границ тупости в области грудины |

9. Расширение границ тупости по обе стороны от нижних грудных позвонков |

10. Смещение, а иногда и спазмы трахеи |

10. Сдавление пищевода или сдавление его |

11. Рентгеноскопически наличие теней в переднем отделе средостения |

11. Рентгеноскопически тени в заднем отделе средостения, при перфорации пищевода—затекание бария из пищевода в средостение |

В лечении медиастинитов наиболее оправданной следует считать активную хирургическую тактику, обязательную для гнойных форм этого заболевания.

Острый негнойный медиастинит нередко удается ликвидировать консервативными мерами (антибиотики, витаминотерапия, переливание крови, интралипида и 5% глюкозы, физиотерапия и т. д.). Острый гнойный медиастинит лечат хирургически, проводя указанную для негнойного медиастинита терапию. Лечение основано на вскрытии абсцесса и обеспечении хорошего дренирования гнойного очага. При этом в отличие от ограниченных гнойных абсцессов дренирование разлитых флегмон средостения представляет значительные трудности.

Тяжелое состояние больных с острым медиастинитом не должно быть противопоказанием к операции, так как только хирургическое вмешательство может принести успех. В противном случае прогрессирующие расстройства со стороны сердечно сосудистой системы приводят большинство больных к смерти.

До дренирования полости необходимы тщательная эвакуация её содержимого, промывание антибиотиками, разрушение перемычек и ликвидация карманов. Перечисленные мероприятия нередко оказываются достаточными.

Иногда в средостение вводят тампоны, пропитанные мазью Вишневского, и резиновые дренажи, значительно ускоряющие процесс заживления, ограничивающие распространение гноя.

Н. Н. Каншин и соавторы (1973) достигли отличных результатов, применив при гнойных медиастинитах бестампонное дренирование средостения с промыванием раствором антисептика и длительной аспирацией. Капельное вливание в полость абсцесса раствора антисептика способствует постоянному отмыванию гноя и оттоку его по дренажу.

Обязательным условием активной аспирации является герметизация раны и полости абсцесса. При этом наряду с аспирацией гноя создаваемое в полости отрицательное давление способствует спадению и облитерации полости.

Достигнуть полости абсцесса, расположенного в переднем средостении, позволяет резекция хряща, одного или нескольких ребер. Если гнойник расположен в верхних отделах средостения, то вскрыть его можно со стороны шеи. Шейный доступ, предложенный В. И. Разумовским (1899), удобен и малотравматичен. Разрез проводят по переднему краю кивательной мышцы. Далее рассекают задневнутреннюю стенку ее влагалища и мышцу вместе с сосудисто-нервным пучком оттягивают кнаружи. Для обнаружения пищевода, служащего ориентиром, остается отвести кнутри щитовидную железу с грудино-щитовидной и грудино-подъязычной мышцами. Для проникновения в переднее средостение необходимо дополнительно тупо расслоить клетчатку, окружающую сосудистый пучок. Малая травматичность этого доступа позволяет применять его у самых тяжелых больных. После вскрытия и опорожнения гнойника необходимо стенки полости обработать спиртом и до нижнего полюса полости гнойника провести дренаж из силиконовой трубки или мягкой резины вместе с микроирригатором. Рану присыпают сухими антибиотиками и послойно ушивают вокруг дренажей.

При повреждении нижних сегментов пищевода целесообразно применение чрезбрюшинной сагиттальной медиастинотомии по Савиных—Розанову. При этом брюшную полость вскрывают верхним срединным разрезом и производят сагиттальную диафрагмотомию после мобилизации левой доли печени. Полость абсцесса вскрывают пальцем, удаляют гной и вводят в нее дренаж и ирригатор, подводя их до уровня перфорации пищевода. Разрез диафрагмы герметично ушивают вокруг дренажей кетгутом и к области швов диафрагмы подводят второй резиновый дренаж, который подсоединяют к постоянному отсосу.

Н. Н. Каншин и соавторы (1973) рекомендуют периодически промывать полость гнойника через микроирригатор раствором фурацилина в разведении 1:5000 с добавлением к раствору протеолитических ферментов при густом отделяемом полости. За сутки расходуется примерно 1500—2500 мл раствора фурацилина.

Проведенные лечебные мероприятия на 2—3-й сутки после операции приводят к уменьшению интоксикации, снижению температуры тела. Если температура длительно стабилизируется на уровне 38—39˚ С или после снижения ее возникают новые подъемы, можно предположить о недостаточный отток гноя или о появление гнойных осложнений.

При низко расположенных разлитых гнойниках заднего средостения наиболее эффективной оказывается задняя медиастинотомия по И. И. Насилову (1888).

Кожный разрез проводят на спине слева в положении больного на животе с отведенной кпереди левой рукой параллельно медиальному краю левой лопатки и позвоночнику, отступая от последнего на ширину ладони. Далее выкраивают квадратный лоскут с основанием к позвоночнику за счет проведения дополнительных двух параллельных друг другу разрезов от концов основного разреза. После субпериостального иссечения ребра и тупого отделения плевры проникают в средостение. Эффективность этого доступа дискредитируется травматичностью.

В послеоперационном периоде больным назначают аскорбиновую кислоту, внутривенные инъекции 40% раствора уротропина и 10% раствора хлорида кальция, антибиотики, сердечные средства, серипар по 2 мл через день внутримышечно. Целесообразно проводить также дробные переливания крови, а при стафилококковых медиастинитах—инъекции антистафилококкового гамма глобулина. Периодические вдыхания кислорода значительно уменьшают одышку, улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы.

Недостаточно активное лечение и низкая сопротивляемость организма больного могут привести к переходу острого медиастинита в хронический. Хроническое течение особенно характерно для туберкулезных или сифилитических медиастинитов.

Тяжесть течения хронических медиастинитов обусловлена развитием в соединительной ткани фиброзных рубцов, сдавливающих органы средостения.

Лечение при хронических медиастинитах в основном консервативное (антибиотики, рентгенотерапия). При начинающихся рубцовых изменениях дельнейшее их развитие можно приостановить применением лидазы и сеансов ультразвуковой терапии. При туберкулезной или сифилитической этиологии медиастинита необходимо проведение соответствующей специфической терапии.

Оперативное лечение показано в редких случаях при значительном сдавлении рубцами того или иного органа средостения. Чаще приходится проводить фибролизис верхней полой вены или создавать обходной шунт. Несколько реже приходится освобождать от рубцов трахею и главные бронхи.