Основы наноелектроники / Основы наноэлектроники / ИДЗ / Книги и монографии / Эффект фотонной лавины в кристаллах и наноструктурах. Монография (Перлин), 2007, c.120

.pdf

лавины, описанной в § 1.1, то n-фотонные переходы v → c играют роль слабых нерезонансных переходов 1 → 2, l-фотонные переходы c → с1 соответствуют быстрым резонансным переходам 2 → 3, а переходы c1 + (n –

l)hω → ccv играют ту же роль, что кросс-релаксация.

Мы будем называть предлагаемый здесь механизм генерации элек- трон-дырочных пар многофотонной лавиной.

Рассматриваемая модель, естественно, включает также релаксационный процесс c1 → c с участием фононов и процессы рекомбинации нерав-

новесных фотовозбуждённых электронов и дырок.

Очевидно, что предложенная модель может работать лишь в области очень сильных электромагнитных полей (Fω t 107 В/см). При hω = 1.17 эВ,

mr = 0.4 m ( m−1 |

= m−1 |

+ m−1 , m – масса свободного электрона), Eg = 5.7 эВ, |

|

r |

c |

v |

|

Fω = 107 В/см параметр Келдыша [84, 85] |

|

||

|

|

γ =ω mr Eg eFω |

(5.3) |

принимает значение γ ≈ 6.4. Большая величина параметра γ позволяет заключить, что в области интенсивностей меньших 1013 Вт/см2 в рассматриваемой ситуации адекватной является картина многофотонных межзонных переходов, а не межзонного туннелирования в поле сильной электромаг-

нитной волны. При этом неравенство 1 (4γ )2 <<1 позволяет утверждать,

(4γ )2 <<1 позволяет утверждать,

что между заданными зонами фактически будут идти переходы с наименьшим числом фотонов, допускаемым законами сохранения3 . Для оценки вероятностей многофотонных межзонных переходов далее будут использоваться результаты работ [86], [87], где получены формулы для ве-

роятностей n-фотонных межзонных переходов Wvc(n) ≡σvc(n) jn при произ-

вольных n. В области малых j для n = 3 эти формулы совпадают с полученными в рамках стандартной теории возмущений. При n >> 1 формулы из [86, 87] дают асимптотику, близкую к той, что получена Л.В. Келдышем в [84] и Ю.А. Бычковым и А.М. Дыхне [85].

Как уже отмечалось выше, ключевую роль для запуска процесса многофотонной лавины играют переходы оже-типа c1 + shω → ccv ,

s = n −l . Вычислению вероятностей этих переходов Wa(s) ≡ γ (s) jsnc1 посвящен следующий параграф.

§ 5.3. Расчет вероятностей многофотонных переходов оже-типа

Представим гамильтониан электрон-фотонной системы в виде

3 Такая ситуация является типичной, но бывают исключения. Так в работе [110] показано, что в непрямозонном материале AgBr благодаря особенностям электронной зонной структуры и проявлениям оптического эффекта Штарка в условиях двойного межзонного резонанса вероятности n-фотонных межзонных переходов с n = 3 и n = 4 оказываются в при j t 1010 Вт/см2 (λ = 560 нм) бóльшими, чем вероятности переходов с n = 2.

73

ˆ |

ˆ (0) |

ˆ (0) |

+ |

ˆ |

ˆ |

, |

(5.4) |

H = He |

+ Hphot |

He′-phot + He′′-phot + |

He′-e |

||||

где |

|

|

|

|

|

|

|

ˆ (0) |

|

+ |

|

ˆ (0) |

+ |

|

(5.5) |

He |

= ∑εi (k)ξikξik |

, Hphot = ∑hωκcκλcκλ |

|||||

|

i,k |

|

|

κ,λ |

|

|

|

– гамильтонианы невзаимодействующих подсистем свободных электронов и фотонов,

ˆ |

|

κλ |

|

κλ + + |

|

|

He′-phot = ∑(Vki,k′jcκλ |

+Vk′j,kicκλ ) ξikξjk′, |

(5.6) |

||||

|

′ |

|

|

|

|

|

|

ki,k j |

|

|

|

|

|

|

|

1 2 |

′ |

|

|

|

V κλ ′ |

= −ieh |

2πh |

|

ki eκλ k j |

, |

(5.7) |

L3 |

|

[ωκεT (ωκ,κ)]1 2 |

||||

ki,k j |

m |

|

|

|

||

– линейная по полю часть электрон-фотонного взаимодействия, |

He′′-phot – |

|||||

квадратичная по полю часть электрон-фотонного взаимодействия, отличная от нуля лишь при учете малого волнового вектора фотона κ,

|

|

|

|

|

|

|

ˆ |

|

|

|

|

|

|

|

|

He′-e |

= |

∑ k0i,k3 j Ve-e k1i′,k2 j′ |

|

+ |

+ |

|

|

|

(5.8) |

||||||

|

ξk0iξk3 jξk1i′ξk2 j′, |

|

|

||||||||||||

|

k i,k i′, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

k30 j,k12 j′ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

ˆ |

|

|

|

|

|

|

4πe2δk0 +k3 ,k1+k2 |

|

ii′ |

jj′ |

, |

(5.9) |

||

k0i,k3 j Ve-e k1i′,k2 j′ |

= |

|

% |

|

|

2 |

3 βk0k1 |

βk3k2 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

εL (Ω,k0 −k1) k0 −k1 |

L |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1, |

|

′ |

|

|

|

|

|

βk,kii′ |

|

= |

1 |

∫uik (r)ui′k-q (r)dr ≈ |

i = i , |

|

|

(5.10) |

||||||

|

-q |

|

ii′ |

|

′ |

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

V |

|

|

|

|

βq |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

i ≠ i , |

|

|

|

|||||

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

где величины |

βqii′ |

~ h2q2 |

(2m |

E ) <<1, |

E обозначает характерный зазор |

||||||||||

между зонами. В формулах (5.4-5.10) использованы следующие обозначения: m – масса свободного электрона; V0 – объем элементарной ячейки;

εi(k) – блоховская энергия электрона в i-ой зоне; ξi+k , ξik – операторы рождения и уничтожения для состояний с волновым вектором k в i-й зоне, которые заменяются на электронные операторы ai+k , aik или дырочные операторы bik , bi+k , когда индекс i пробегает значения, соответствующие зонам

проводимости либо валентным зонам; κ, ωκ, λ и eλ – волновой вектор, частота, индекс поляризации и единичный вектор поляризации фотонов;

cκ+λ ,cκλ – операторы рождения и уничтожения фотонов; εL(ω,q) и εT(ω,q) – продольная и поперечная диэлектрические проницаемости, зависящие от частоты и волнового вектора, переданная при межэлектронных столкнове-

ниях частота Ω% дается выражением Ω% = h−1[εi (k0 ) −εi′(k1)].

74

Оценка матричных элементов операторов He′-phot и He′-e с использова-

нием k p - теории возмущений приводит к следующему результату: отношение внутризонного матричного элемента оператора электрон-фотонного взаимодействия He′-phot к межзонному матричному элементу пропорцио-

нально величине βkii′ <<1, а в случае кулоновского взаимодействия He′-e отношение межзонного матричного элемента к внутризонному пропорционально величине βqii′ [см. формулы (5.6-5.10)].

Выражение для вероятности многофотонного перехода из зоны v в зону c с участием свободных носителей из зоны c1 запишем в виде:

Wa(l ) = 2π |

∑ fc1k0 (1− fvk3 ) Md(l ) + Mexc(l) 2 |

× |

|

h |

k0 ,k1 ,k2 ,k3 |

phot |

(5.11) |

|

|

, |

|

×δ εc1 (k0 ) +εv (k3 ) −εc (k1) −εc (k2 ) + lhω |

|

||

где fik – функция распределения электронов в i-й зоне, |

Md(l ) и Mexc(l ) – пря- |

||

мой и обменный вклады в составной матричный элемент, |

phot – обозна- |

||

чает усреднение по состояниям фотонной подсистемы. Для усреднения используется т.н. диагональное представление Глаубера [102, 103] с оператором плотности электромагнитного поля

ρ |

phot |

= |

∫ |

P({ξ |

κ |

})Π ξ |

κ |

ξ |

κ |

d 2ξ |

κ |

, |

(5.12) |

|

|

|

κ |

|

|

|

где ξκ и ξκ собственные значения и собственные функции оператора cκ.

Излучение одномодового идеального стабильно генерирующего лазера описывается δ-образной диагональной весовой функцией

P(|ξκ |) = |

|

1 |

δ (|ξκ | − nκ ), |

(5.13) |

|

2π |

n |

||||

|

|

|

|||

|

|

κ |

|

|

где nκ – среднее число фотонов в моде.

В формуле (5.11) учтено, что из законов сохранения энергии и импульса следует, что конечные состояния электронов в зоне c удалены от дна зоны и могут считаться незаполненными.

Матричные элементы перехода будем вычислять в (l + 1)-м порядке теории возмущения – l порядков по взаимодействию He′-phot и один порядок

по взаимодействию He′-e . Вводя обозначение

(5.14)

запишем критерий применимости борновского приближения по межэлектронному взаимодействию He′-e для рассматриваемой задачи в виде

75

|

|

e2 |

|

|

m |

|

<<1. |

|

|

|

|

|

|

c |

|

(5.15) |

|

|

|

εlh |

2 (l ) |

|||||

|

|

|

|

|

|

|||

Условие (5.15) выполняется для не очень малых значений |

(l). |

|||||||

Критерии применимости теории возмущений по He′-phot имеют вид: |

||||||||

|

eFω pcv |

|

<<1, |

ωR(s)τ p <<1, |

(5.16) |

|||

|

m Eg hω |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

||

где pcv – межзонный матричный элемент оператора импульса, Fω – амплитуда электрического поля световой волны, ωR(s) – s-фотонная частота Раби (s = 2 или 3) для переходов между зонами c и c1, τp – время релаксации импульса электронов, ωR(s) js 2 , где j – интенсивность излучения. Первое из

2 , где j – интенсивность излучения. Первое из

условий (5.16) выполняется для всех актуальных интенсивностей, тогда как второе при s = 2 выполняются лишь при j d 1012 Вт/см2. При более высоких интенсивностях, вообще говоря, требуется учет эффектов переизлучения фотонов.

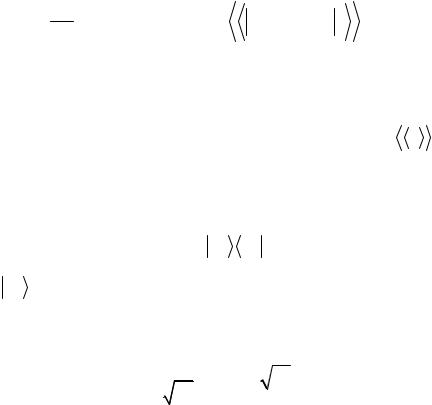

Рис. 5.2. Диаграммы, представляющие прямой вклад в процесс в случае модели А: сплошные линии со стрелками вверх (вниз) – электроны (дырки), волнистые – фотоны, пунктирные – кулоновское взаимодействие

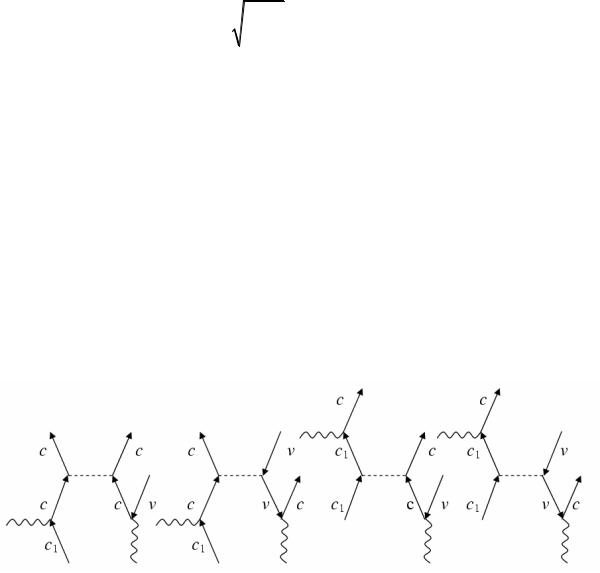

Из множества диаграмм Фейнмана выберем те, которые вносят основной вклад в процесс. В случае модели А это диаграммы, в которых присутствуют только межзонные матричные элементы оператора электронфотонного взаимодействия и внутризонный матричный элемент оператора кулоновского взаимодействия. На рис. 5.2 представлены диаграммы, дающие прямой вклад в составной матричный элемент. Для модели В при выборе диаграмм считаем, что переходы из зоны v в зону c1 запрещены. Как показывает анализ, в этом случае удается выделить две диаграммы, вклад

которых в (βqii′)−2 раз больше вклада остальных диаграмм (рис. 5.3).

76

Рис. 5.3. Диаграммы, представляющие прямой вклад в случае модели В (обозначения такие же, как на рис. 5.2)

Для получения формул в виде, удобном для численных расчетов, используем следующие упрощающие предположения: будем считать, что зоны v, c, c1 являются параболическими с экстремумами в центре зоны Бриллюэна в точке k = 0, а электроны в зоне c1 сосредоточены вблизи экстремума зоны, так что можно положить k0 = 0 .

Прямой вклад составного матричного элемента запишем в виде:

|

(2) |

|

(2) δk0 +k3 ,k2 +k1 |

|

|

|

−1 |

|

|

|

−1 |

|

|

|

|

|

−1 |

|

|

|

|

−1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

Md |

|

= C0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bc |

(k1) − Bc |

(k0 ) Bv0 (k2 ) |

− Bv0 |

(k3 ) |

, |

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

k0 −k1 |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

M |

(3) |

= C |

(3) |

C |

δk |

+k |

,k |

+k |

1 |

B−1(k |

2 |

)B−1 |

(k |

2 |

) |

− |

B−1 |

(k |

3 |

)B−1(k |

3 |

) |

, |

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

0 |

|

3 |

2 |

|

|

|

|

|

c |

|

v2 |

|

|

|

v0 |

|

|

v2 |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

d |

|

|

0 |

|

|

q |

|

|

k0 −k2 |

|

|

|

|

2hω |

|

|

|

|

|

|

Bc (k3 ) + Bv2 (k3 ) |

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

p2 |

h (e |

λ |

q) |

|

|||||

(l ) |

|

|

4πe2 |

|

|

e A l (eλ pcv )(eλ pcc ) |

|

|

|

Сq = 2 |

cc |

|

|

|

|

|

|

, |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

С0 = |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

, |

|

|

|

|

|

m [εc |

(0) −εc (0)] |

|

|||||||||||

|

3 % |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

L εL (Ω) |

|

|

c |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Bc (k) = (ζ ′−1)εc (k) +δc , Bvn (k) = (ζ +1)[εc (k) +δv ] − nhω,

(5.17)

(5.18)

(5.19)

δc =εc (0) −εc (0) + hω, |

δv = |

Eg − hω |

. |

|

|||

1 |

|

1+ζ |

|

|

|

|

|

В приведенных выше выражениях pcv |

и pc c − межзонные матричные |

||

|

|

1 |

|

элементы оператора импульса, A0 – амплитуда вектор-потенциала свето-

вой волны, с – скорость света в вакууме, ζ = mc  mv , ζ ′ = mc

mv , ζ ′ = mc  mc1 , mi – эффективная масса частиц в i-й зоне. Выражение для обменного вклада составного матричного элемента можно получить из формул (5.17), (5.18) путем замены k1 ↔ k2 .

mc1 , mi – эффективная масса частиц в i-й зоне. Выражение для обменного вклада составного матричного элемента можно получить из формул (5.17), (5.18) путем замены k1 ↔ k2 .

77

После довольно громоздких вычислений получим следующее выражение для вероятности переходов:

|

|

|

|

|

|

|

210 e2(l+2) |

|

p |

|

2 |

|

p |

|

2 m |

(l−1) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

W (l ) |

= |

|

|

|

|

|

|

|

|

cv |

|

|

|

|

cc1 |

|

|

|

c |

|

|

n jl I |

, |

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

l |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

a |

|

|

|

|

|

2 (hω m)2 |

|

clζ (1+ζ )2 |

|

c |

l |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

εL2εT |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

b1 b2 |

|

|

|

|

|

|

′ |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

I2 =π h ∫∫dx dy |

(ζ |

−1) f2 |

|

× |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

2 |

( y − x) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

a a |

2 |

|

|

|

|

|

δc |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

y − (1+ζ )x + (δc |

+δv )ζ |

|

2 |

|

|||||||||||||||||||

(1+ζ ) y − x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, |

|||||||||||||||||||||||||||

× |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

−ζ ′)x +δcζ ′] |

|

[δc − (1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

y[(1 |

|

|

−ζ ′)( y −δv )](δc +δv − x) |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

d1 d2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

I3 = |

2π |

2 |

h |

3 |

∫∫dxdy |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

× |

|

|

|||||||||

|

|

|

(δc − hω) |

2 |

(δc |

− x)( y −δv ) |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

c c |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

y −δv |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

× |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

[(ζ ′−1)( y |

−δ |

|

) +δ |

|

|

][y − 2hω (1+ζ )] |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

v |

c |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

δ− x

+[(1−ζ ′)x +ζ ′δc ][δc +c δv − x − 2hω (1+ζ )]−

(1+ζ )]−

|

|

|

|

|

|

4ζ |

2 |

hω( y −δv |

+ δc − x) |

|

|

2 |

|

|||||||||||

− |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

(1 |

+ζ )z[z + 2ζ hω (1+ζ )] (1+ζ |

′ ζ )z + (ζ ′ |

−1)δv −δc + 2hω |

|||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

{ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

v |

|

|

|

|

|

p |

|

B |

} |

|

|

||

|

|

f |

|

= |

1+ exp[( y − x +δ ζ + μ |

|

)/ k T ] −1 , |

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

3 |

{ |

|

|

|

|

v |

|

|

|

|

p |

|

|

B |

} |

−1 , |

|

|

|

|

|

|

|

f |

|

= 1 |

+ exp[(z +δ ζ + μ |

|

)/ k T ] |

|

|

|||||||||||||

|

|

a |

|

= |

(1+ζ )2 δ |

|

+ |

ζ |

|

δ |

|

, b1 =δc , z = y − x − hω , |

|

|

||||||||||

|

|

|

v |

1+ 2ζ |

c |

|

|

|||||||||||||||||

|

|

1 |

|

|

1+ 2ζ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

(5.20)

(5.21)

(5.22)

a2 |

|

|

|

ζ |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

1+ 2ζ |

|

|

|

δ |

|

|

1+ζ |

|

2 |

2 |

|

|

||||||

|

|

|

|

δc − x m |

|

x |

|

|

|

|

|

|

(5.23) |

|||||||||||||||||||

|

|

= |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

− |

|

c − |

|

|

|

|

δv |

+δv |

|||||||||

|

1+ζ |

|

|

|

|

|

ζ |

2 |

|

|

ζ |

|

||||||||||||||||||||

b2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ζ |

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

c |

|

= |

(1+ζ )2 |

δ |

|

+ |

|

|

ζ |

δ |

|

|

− |

|

1+ζ |

|

hω , |

d =δ |

c |

, |

|

|

|

||||||||

|

|

1+ 2ζ |

|

|

1 |

+ 2ζ |

|

|

1 |

+ 2ζ |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

1 |

|

|

|

v |

|

|

c |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|||||||||||||

c |

|

|

ζ |

2 |

|

= |

|

|

1+ζ |

||

d2 |

|

||

|

2 |

|

|

|

|

δc − x m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1+ 2ζ |

|

δ |

|

|

1+ |

ζ |

2 |

1+ζ |

2 |

|

||||

x − |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

c − |

|

|

|

|

δv + |

|

|

hω |

+δv |

||

ζ |

2 |

|

|

ζ |

|

ζ |

2 |

|||||||

|

|

ζ |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

78

где nc1 – концентрация частиц в зоне c1, μp – химический потенциал дырок в зоне v, kB – постоянная Больцмана, T – температура кристалла, остальные величины, фигурирующие в формулах (5.20-5.23), были определены выше.

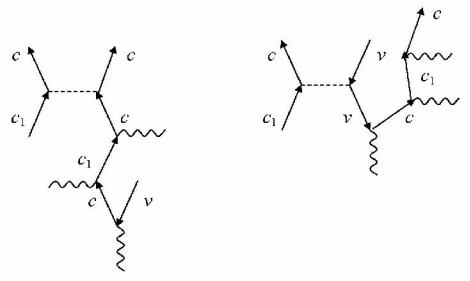

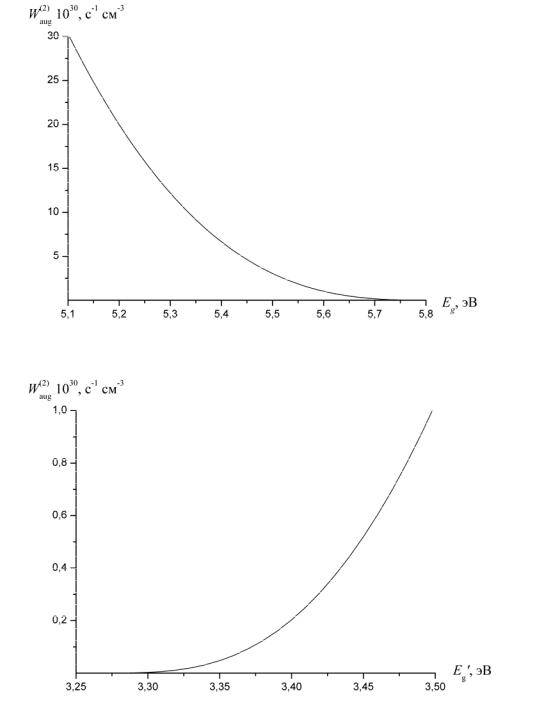

Рис. 5.4. Зависимости вероятности двухфотонного процесса оже-типа от параметров зонной структуры (модель А)

Перейдем к обсуждению результатов численных расчетов. На рис. 5.4 и 5.5 приведены графики рассчитанных по формулам (5.20-5.23)

79

зависимостей W |

(l ) |

от некоторых параметров зонной структуры. При этом |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

a |

|

|

|

|

таковы: для модели А |

|

mc = 0.6 m , |

||||

значения |

остальных |

|

параметров |

– |

||||||||||||

mc |

= 0.01 m , |

mv = 0.8 m, Eg = 5.6 |

эВ, |

Eg′ = 3.5 |

эВ, εT = 4.6 , |

εL =12.4 , |

||||||||||

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n |

=1018 см-3, |

p |

= p |

|

=10−19 г см/с, hω =1.17 эВ, |

j =1011 Вт/см2; для моде- |

||||||||||

|

c |

|

|

|

cc |

|

cv |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

Eg′ = 2.32 |

|

||

ли В – mc = 0.6 m , |

mc |

= 0.1 m , |

mv = 0.8 m , Eg = 5.6 эВ, |

эВ, |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

ε |

T |

= 4.6 , |

ε |

L |

=12.4 , |

n |

=1018 см-3, |

p |

= p =10−19 г см/с, |

hω =1.17 |

эВ, |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

c |

|

cc |

cv |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

j=1011 Вт/см2.

Вработах [86, 87] были получены следующие формулы для вероятности W(5) «обычного» прямого пятифотонного перехода между зонами v и c:

|

|

|

|

|

|

(5) |

|

|

|

|

2E0c mc3/ 2 |

|

ρ 2 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

Wvc |

|

= |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| g | , |

|

|

|

|

|

|

(5.24) |

||||||

|

|

|

|

|

|

πh |

4 |

(ζ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+1) |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

где |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ρ = |

|

1 |

|

|

10 |

|

V |

|

2 |

− |

|

Vcc |

|

2 |

c c |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

vc |

|

|

1 |

|

|

1 |

|

, |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4hω |

|

|

24hω |

|

|

|

|

c2 c − (hω)2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

g = − |

|

V |

|

|

|

5|V |

|

|

|

| |

+ |

|Vcc |

|

|2 (5hω −3 |

c c ) |

, |

|

|

(5.25) |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

vc |

|

|

|

|

|

|

vc |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

144hω |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

− (hω)2 |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

6hω |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

c c |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

E |

= |

5hω − Eg |

|

, |

|

c c |

= ε |

c |

|

|

(0) −ε |

(0) , |

V |

= |

|

|

8π j |

|

|

e pij |

. |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

0c |

|

ζ +1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

c |

|

|

|

|

|

ij |

c |

εT (ω) |

|

mω |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Сравнение полученных величин вероятностей Wa(l ) процессов оже-

типа c1 + lhω → cc (l = 2, 3) c рассчитанной по формулам (5.24, 5.25) вероятностью W(5) прямого пятифотонного перехода между зонами v и c при тех же значениях параметров зонной структуры вероятностью показывает,

что при |

p |

= p |

=10−19 г см/с, hω =1.17 эВ, j =1011 Вт/см2 и n >1017 |

1/см3 |

|

cc |

cv |

c |

|

|

1 |

|

1 |

|

W (l ) >>W (5) |

. Это справедливо как для модели А, так и для модели В. Ука- |

|||

a |

vc |

|

|

|

занное обстоятельство является весьма важным для кинетики предпробойной генерации электрон-дырочных пар в широкозонных материалах, так становится возможным запуск процесса типа фотонной лавины. Кинетике специфической многофотонной лавины, где размножения электронов в возбужденных состояниях обеспечивается за счет рассмотренного в данной работе процесса, будут посвящены следующие параграфы.

80

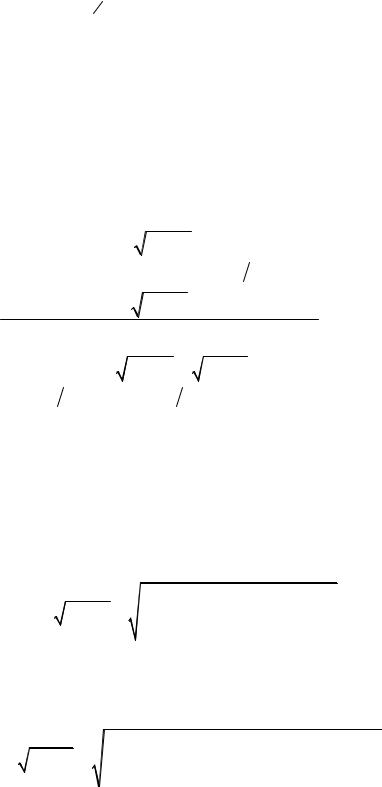

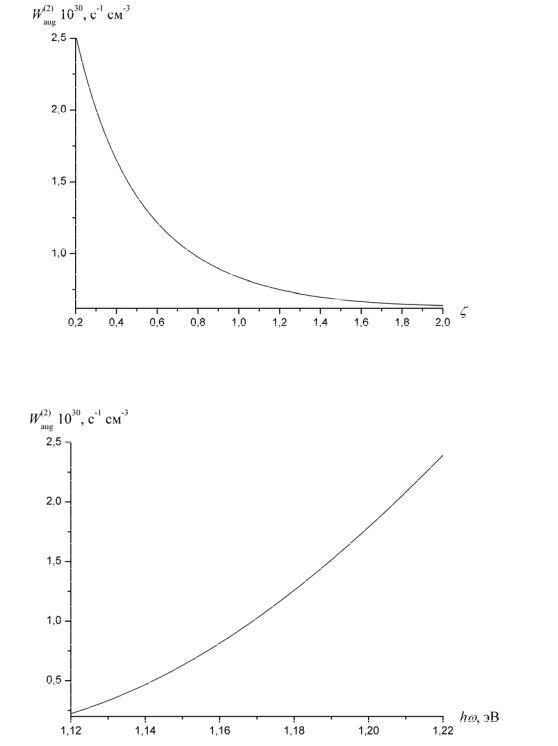

Рис.5.5. Зависимости вероятности двухфотонного процесса оже-типа от параметра ζ = mc / mv и частоты света (модель А)

81

§ 5.4. Уравнения баланса для заселённостей зон

Уравнения баланса для концентраций электронов nc , nc1 в двух зонах проводимости имеют следующий вид:

& |

= −Wc cnc |

|

(l ) |

j |

l |

fcc |

−γ |

(l ) |

j |

n−l |

nc |

− |

|

|

||||||||

nc |

+σcc |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

1 |

|

1 |

|

1 |

|

|

1 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

−dc [( p0 + nc − n0 |

+ nc |

)nc |

− n0 p0 ], |

|

|

|||||||||||||||||

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

(5.26) |

|

& |

|

|

|

|

(l) |

j |

l |

fcc + 2γ |

(l ) |

j |

n−l |

nc |

+ |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

nc |

=Wc cnc1 −σcc |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

1 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

+σ (n) jn (1− f |

)(1− f |

p |

) − d |

|

[( p |

+ n |

− n |

|

+ n |

)n |

− n p |

], |

||||||||||

vc |

c |

|

|

c |

|

|

|

0 |

c |

|

|

0 |

|

|

|

c |

c |

0 0 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

с начальными условиями nc |

= 0, nc |

= n0 |

при t = 0. В формулах (5.26) Wc c – |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

скорость релаксационных переходов электронов из верхней зоны проводимости в нижнюю, n0 и p0 – равновесные концентрации электронов в

нижней зоне проводимости и дырок в валентной зоне соответственно.

Скорости l-фотонных переходов w(l ) ≡σ (l ) jl между зонами проводимости c

cc1 cc1

и c1 описываются формулами, которые легко получить с помощью стандартной теории возмущений. Для случаев l = 3 и l = 2 получим:

|

|

|

|

|

4π 2e6 |

2m |

|

|

|

(3) |

|

|

p |

|

|

6 m |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

w(3) |

=σ |

(3) |

j3 = |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

cr |

|

c1c |

|

|

cc1 |

|

|

cr |

, |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

cc1 |

|

cc1 |

|

|

|

|

|

6 |

8 |

|

10 |

|

3 |

3 2 |

(ω) |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

πm |

h ω |

|

|

c εT |

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

64πe4 |

|

p |

|

|

2 [−2m |

|

|

|

(2) ]3 2 |

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

wcc(2) =σcc(2) j |

2 = |

|

|

|

|

|

|

cc1 |

|

|

|

|

|

|

cr |

c1c |

|

j2 , |

(5.27) |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

2 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

(ω)(hω) |

6 |

|

|||||||||||||||

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

m |

m c ε |

T |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

cr |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

(l ) |

= lhω − |

c c |

, m−1 |

= m−1 |

|

|

− m−1. |

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

c c |

|

|

|

|

|

|

|

cr |

|

|

|

|

c |

|

|

|

c |

|

|

|

|

||||||

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

Cлагаемые, |

пропорциональные |

dc |

или dc, |

|

в правых частях (5.26) |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

описывают обычную бимолекулярную рекомбинацию электронов в зонах проводимости с дырками в валентной зоне. Концентрация дырок определяется соотношением

p = nc |

− n0 |

+ nc + p |

0 , |

(5.28) |

|

|

1 |

|

|

причем p = p0 при t = 0.

При высоких интенсивностях света состояния вблизи дна зон проводимости c и c1 оказываются заполненными, а состояния близи потолка валентной зоны v опустошаются (т.е. возникает высокая концентрация дырок p). Это влияет на скорости прямых межзонных многофотонных переходов и непрямых многофотонных переходов оже-типа. Данные эффекты не являются критическими для рассматриваемой задачи. Тем не менее, их желательно учесть хотя бы в самом грубом приближении. С этой целью реальные распределения неравновесных электронов и дырок аппроксимируются

82