- •Практические навыки по оперативной хирургии

- •Обнажение a. Subclavia.

- •Обнажение a.Axillaris.

- •Обнажение a.Ulnaris.

- •Обнажение a.Femoralis.

- •Обнажение a.Tibialis anterior.

- •Проекционная линия артерии соединяет середину расстояния между головкой малоберцовой кости и tuberositas tibiae с серединой расстояния между лодыжками.

- •Обнажение a. Lingualis.

- •Обнажение V.Jugularis interna.

- •Операции на периферических нервах.

- •Проеционная линия n.Radialis на плече проходит от середины заднего края m. Deltoideus или на caput longum m. Triceps brachii к нижнему концу sulcus bicipitalis lateralis.

- •Проекционная линия n.Medianus проходит от середины локтевой ямки до центральной части углубления между thenar и hypothenar.

- •Обнажение n.Ishiadicus.

- •Проекционная линия n. Ischiadicus проходит от середины расстояния между седалищным бугром и большим вертелом к середине подколенной ямки.

- •Проекционная линия n. Tibialis проходит от середины подколенной ямки к середине расстояния между медиальной лодыжкой и ахиловым сухожилием.

- •Особенности трахеостомии у детей.

- •Осложнения при трахеостомии.

- •Верхняя трахеостомия.

- •Нижняя трахеостомия.

- •Пункция полости перикарда.

- •Пункция брюшной полости.

- •Паранефральная блокада по вишневскому.

Особенности трахеостомии у детей.

При выполнении трахеостомии у детей необходимо учитывать ряд возрастных топографо-анатомических особенностей. Шея у детей относительно короткая и широкая, гортань располагается высоко и обладает значительной подвижностью. Трахея имеет эллипсовидную форму, хрящи ее мягкие, тонкие, обладают малой упругостью. Трахея у детей отклонена вправо от средней линии; в нижнем отделе к трахее прилежит вилочковая железа. Щитовидная железа у детей большого размера, располагается относительно высоко, перешеек широкий, верхний край его лежит на уровне перстневидного хряща, - нижний на уровне 5-6 – го колец трахеи. Висцеральный листок 4 фасции шеи сильно и прочно фиксирует перешеек щитовидной железы к трахее.

С учетом топографо-анатомических особенностей, у детей рекомендуется делать только нижнюю трахеостомию.

В бытовых условиях, при быстро нарастающем стенозе и тяжелой стадии асфиксии производят крикотомию, коникотомию или крикоконикотомию. В этих случаях больные теряют чувствительность, поэтому оперируют без анестезии, используя любые режущие инструменты, без их стерилизации.

Операция требует специального инструментария (рис. 5): набор трахеостомических канюль, однозубых острых крючков, расширителя трахеи.

Положение больного на спине с валиком под лопатками; голова находится в строго срединном положении и запрокинута назад.

Чаще пользуются местной анестезией, иногда наркозом. В случае тяжелой асфиксии оперируют без обезболивания.

Осложнения при трахеостомии.

При трахеостомии возможны осложнения:

ранение кровеносных сосудов;

потеря ориентировки в ране, уклонение в сторону от трахеи. Описаны примеры ранения сосудов основного пучка шеи;

возникновение внутритканевой эмфиземы при создании в трахее отверстия больше поперечника трубки;

перегиб кольца трахеи и в дальнейшем некроз его участка при создании отверстия в трахее, тесного для трубки;

удушение или аспирационная пневмония в результате затекания крови в дыхательную трубку при плохом гемостазе;

введение трубки под отслоенную дифтерийную пленку или отделенную слизистую оболочку трахеи.

Верхняя трахеостомия.

Кольца трахеи рассекают выше перешейка щитовидной железы. Хирург располагается справа от больного. Разрез длиной 4—6 см делают по средней линии шеи от кадыка вниз. Рассекают кожу, подкожную клетчатку, поверхностную фасцию. Расположенную у средней линии v. mediana соlli смещают в сторону или перерезают после перевязки. Шейный апоневроз рассекают по желобоватому зонду, тупо раздвигают mm. sternohyoidea, sternothyreoidei и разводят крючками в стороны. В поперечном направлении пересекают фасцию, являющуюся связкой, фиксирующей перешеек щитовидной железы к перстневидному хрящу.

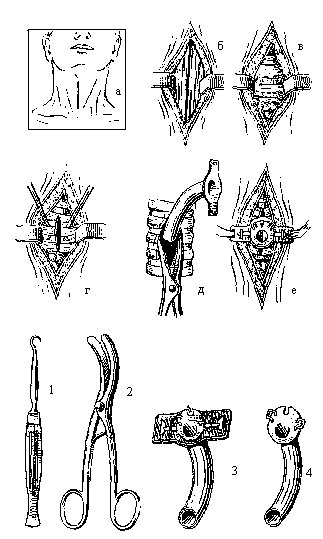

Рис. 20. Трахеостомия (верхняя).

А — разрез кожи по средней линии шеи; Б — в раскрытой ране видна средняя линия шеи; В — внутреностная фасция рассекается поперечным разрезом под перстневидным хрящом; Г — трахея взята на крючки, рассечены ее кольца;

Д — первый момент введения трубки; Е — трубка введена в трахею.

Инструменты для трахеостомии: 1 — острый крючок; 2 — расширитель трахеи; 3 — трахеостомическая канюля; 4 — внутренняя трубка канюли.

Перешеек железы отводят вниз тупым крючком; обнажают кольца трахеи. Однозубыми крючками фиксируют трахею, для чего вкалывают в нее два крючка по бокам от средней линии или одним крючком подхватывают перстневидный хрящ.

Хирург берет в правую руку скальпель, укладывая на боковую поверхность лезвия указательный палец с таким расчетом, чтобы свободным от пальца был лишь кончик ножа протяжением не более 1 см. Это делается для того, чтобы случайно не рассечь заднюю стенку трахеи. Острие ножа должно быть направлено в сторону перстневидного хряща, иначе возможно ранение перешейка железы. Быстрым движением скальпеля рассекают 2—3 кольца трахеи. При продольном рассечении трахеи нарушается целостность хрящей, что в дальнейшем может привести к рубцовой деформации и развитию стеноза трахеи. Поперечное рассечение ( на ½ диаметра) трахеи между кольцами по Воячеку менее травматично, но есть опасность повреждения возвратных гортанных нервов.

В раскрытую трахеорасширителем рану трахеи вводят трахеостомическую канюлю. Во избежание введения канюли в подслизистый слой или отслойки слизистой, при введении канюли щиток ее вначале должен находиться в сагиттальном направлении. Только после того как конец канюли войдет в трахею, щиток ее переводят во фронтальную плоскость и канюлю свободно проводят кзади и вниз, достигают щитком уровня кожи. При правильном положении канюли дыхание приобретает характерный свистящий оттенок, становится ровным, асфиксия устраняется. Проведя гемостаз, рану зашивают 2—3 швами. Канюлю фиксируют полосками марли, подвязанными к ушкам ее щитка и обведенными вокруг шеи.