Сл.12. Механизм зарождения центров рекристаллизации

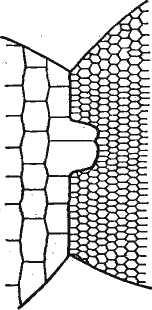

Рекристаллизованные зерна появляются преимущественно на границах деформированных зерен и двойников, в полосах деформации, полосах сброса и около включений. Зародыши рекристаллизации непосредственно на границах деформированных зерен образуются при миграции небольших участков готовой высокоугловой границы в сторону одного из зерен с образованием выступов, «языков» (рис. 16).

Рис. 16. Схема образования выступа на границе путем ее миграции, вызванной наклепом

Движущей силой такой миграции является разность в энергии наклепанных участков по обе стороны от границы, которая продвигается в зерно с большей плотностью дислокаций. Продвигающаяся граница «выметает» на своем пути дефекты решетки в деформированном зерне. Увеличение поверхностной энергии при образовании «языка» перекрывается уменьшением накопленной при деформации энергии.

Сл.13. После больших деформаций основным становится другой механизм зарождения рекристаллизованных зерен, связанный не с выгибанием существующих, а с образованием новых высокоугловых границ,

Рис. 18. Схема образования зародыша рекристаллизации в полосе сброса: a – изгиб решетки в полосе сброса до образования рекристаллизованного участка; б – зародыш рекристаллизации

В тех участках деформированного зерна, где решетка имеет повышенную кривизну, например в полосе сброса, и локальная ориентация решетки сильно отличается от ориентации окружающего материала, облегчено формирование высокоугловых границ, разделяющих участки с разной ориентацией (рис. 18).

Зародыш рекристаллизации может сформироваться при групповой коалесценции субзерен, в результате которой малоугловая граница становится высокоугловой.

При реализации любого из рассмотренных механизмов зародышеобразования ведущую роль играют диффузионные процессы, в частности переползание дислокаций, объемная диффузия, необходимая для поворота субзерен и др. Поэтому образование центров рекристаллизации – термически активируемый процесс, ускоряющийся с ростом температуры.

Сл.14. Температура начала рекристаллизации

При разработке режимов термической обработки и для других целей необходимо уметь экспериментально фиксировать начало появления рекристаллизованных зерен сравнительно простым методом. Это или световая микроскопия, или рентгеновский метод.

Температура появления рекристаллизованных зерен, т.е. температура начала рекристаллизации (tрн), не является физической константой, такой как точка плавления.

В отличие от температуры фазового равновесия температура начала рекристаллизации зависит от времени отжига, что вытекает из анализа рис. 15.

Рис. 15. Развитие первичной рекристаллизации при разных температурах в алюминии чистотой 99,96% после растяжения на 10%

Если время отжига составляет 1000 мин, то при температурах 325, 350 и 370° С первичная рекристаллизация успевает полностью закончиться, а при 310° С она еще только начинается. При времени отжига 10 мин начало рекристаллизации фиксируется при 370° С, а при более низких температурах новые зерна не обнаруживаются. Следовательно, при длительности отжига 1000 мин tрн = 310° С, а при 10 мин tрн= 370° С.

Другой фактор, сильно влияющий на температуру начала рекристаллизации, – степень деформации при обработке давлением. С увеличением степени деформации температура начала рекристаллизации снижается (рис. 19). Объясняется это тем, что с увеличением степени деформации растут плотность дислокации и энергия, накопленная при деформации, т. е. возрастает термодинамический стимул рекристаллизации.

Рис. 19. Влияние степени деформации на температуру начала рекристаллизации

Сл.15. С увеличением времени отжига сильно деформированного металла температура начала его рекристаллизации снижается с затуханием, достигая приближенно постоянной величины через 1–2 ч отжига. Наинизшая температура начала рекристаллизации металла или сплава, соответствующая большим деформациям (более 60–70%) и времени отжига 1–2 ч, в определенной мере может служить характеристикой материала.

Наименьшую температуру начала рекристаллизации, при которой протекает рекристаллизация и происходит разупрочнение металла, называют температурный порогом рекристаллизации tп.р. (tп.р. на рис. 19)

Сл.15. С повышением чистоты металла температурный порог рекристаллизации снижается:

Чистота Al, % .... 99,7 99,9 99,99 99,9992

tп.р.,°С 240 200 100 - 45

А. А. Бочвар показал, что между температурным порогом рекристаллизации и температурой плавления металлов имеется простое соотношение: рекристаллизация начинается при температуре, составляющей одинаковую для всех металлов долю от температуры плавления по абсолютной шкале, а именно

ТП.Р=(0,3-0,4) ТПЛ. (8)

Коэффициент 0,3–0,4 в этой формуле относится к металлам сравнительно высокой технической чистоты (около 99,99%). Для особо чистых металлов ТП. Р = (0,25–0,3) Тпл.

Температура конца рекристаллизации

Температуру полного исчезновения деформированной матрицы при данном времени отжига называют температурой конца рекристаллизации tкp. Экспериментально ее определяют с помощью световой микроскопии по исчезновению сильнее травящихся остатков деформированной матрицы и рентгенографически – по исчезновению на рентгенограмме размытых дебаевских колец. Кроме того, по рентгенограмме можно подсчитать число пятен – рефлексов от рекристаллизованных зерен. Максимальное число таких рефлексов соответствует концу первичной рекристаллизации, так как начинающаяся вслед за ней собирательная рекристаллизация уменьшает число рекристаллизованных зерен.

На температуру конца рекристаллизации влияют все те факторы, которые изменяют температуру начала рекристаллизации. Чем выше tнpтем чаще всего (но не всегда) выше и tкp.

Сл.16. Рост зерен при первичной рекристаллизации

Рекристаллизованные зерна растут путем быстрой миграции их границ в сторону деформированной матрицы. Движущей силой такой миграции является разность в упругой энергии кристаллов по обе стороны от границы из-за разной плотности дислокаций. В отличие от собирательной рекристаллизации при первичной рекристаллизации граница зерна мигрирует в сторону от центра кривизны. Движущаяся высокоугловая граница «выметает» на своем пути дефекты решетки деформированной матрицы, увеличивая объем с более совершенной структурой, с резко меньшей плотностью дислокаций.

Средняя скорость миграции границ зерен при первичной рекристаллизации зависит от температуры:

v= v0e-Q/RT, (9)

где Q– энергия активации процесса миграции.

Миграцию высокоугловой границы при рекристаллизации можно рассматривать как результат индивидуального или группового неупорядоченного перехода атомов от деформированного зерна к рекристаллизованному. Атомы по обе стороны от границы при колебательном движении время от времени отрываются от одного зерна и присоединяются к другому. Такой механизм по своей природе – диффузионный (идет направленная самодиффузия атомов перпендикулярно границе).

На рис. 22 изображено изменение свободной энергии при переходе атома через границу между зернами.

Рис. 22. Схема изменения свободной энергии при переходе атома через границу между деформированным (Д) и рекристаллизованным (Р) зернами.

Видно, что благодаря разности в свободной энергии ΔF,связанной с различием в плотности дислокаций по обе стороны от границы, переход атомов от рекристаллизованного к деформированному зерну требует преодоления большего потенциального барьера(Q + ∆F), чем обратный переход (Q). Соответственно частота перехода атомов в направлении от деформированного зерна к рекристаллизованному должна быть больше, чем в обратном направлении, что и определяет «поедание» деформированного зерна рекристаллизованным.

Сл.17. СОБИРАТЕЛЬНАЯ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ

По окончании первичной рекристаллизации, когда исчезают деформированные зерна, свободная энергия сильно понижена, однако структура остается нестабильной из-за большой свободной энергии сильно развитой поверхности границ рекристаллизованных зерен и неуравновешенности поверхностного натяжения на этих границах.

Рассмотрим зеренное строение металла в виде двумерной модели.

Рис. 23. Схема границ на стыке трех зерен в разные моменты отжига: а – до отжига; б – после установления равновесия сил поверхностного натяжения в тройной точке путем искривления границ; в – после выпрямления границ, нарушившего равновесие в тройной точке

В стыке трех зерен (рис. 23, а) силы поверхностного натяжения должны быть уравновешены. Силы поверхностного натяжения γ, приложенные вдоль границ зерен, будут уравновешены при условии, что γ = 2γcosθ/2 или cosθ/2 = = 1/2 и θ/2 = 60°.

Следовательно, равновесной конфигурации отвечает встреча трех зерен с углами при вершине 120°.

В двумерной модели зерна – правильные шестиугольники с прямыми сторонами, образующие гексагональную сетку границ, соответствуют равновесию сил поверхностного натяжения. Такая сетка границ механически стабильна.

В реальном металле при первичной рекристаллизации зерна приходят в соприкосновение между собой в разные моменты времени в разных точках своей поверхности и по окончании первичной рекристаллизации они имеют неправильную форму, разные размеры и разное число граней.

В плоской модели такие зерна изображаются многоугольниками с разным числом сторон, например, 3, 4, 6, 10, 50 и т. п. (рис. 24).

Рис. 24. Плоская модель строения металла из зерен с разным числом границ (стрелки указывают направление миграции границ.)

Сл.18. Для соблюдения указанного выше условия равновесия сил поверхностного натяжения в тройных стыках зерна с числом сторон меньше шести должны иметь границы, обращенные вогнутостью в сторону зерна, а при числе сторон больше шести границы должны быть обращены вогнутостью в сторону соседей.

Миграция границы направлена к центру кривизны, потому что на вогнутой поверхности у атома больше связей с соседями из своего зерна, чем на выпуклой. Нескомпенсированный переход атомов через границу и обусловливает рост зерен с вогнутыми границами за счет зерен с выпуклыми границами.

При изотермическом отжиге зерна укрупняются с затуханием, так как сетка границ приближается к равновесной и движущая сила миграции границ постепенно уменьшается.

Рост одних рекристаллизованных зерен за счет соседних рекристаллизованных зерен путем миграции высокоугловых границ называют собирательной рекристаллизацией.

Сл.19. Термодинамическим стимулом собирательной рекристаллизации является свободная энергия границ зерен, а обязательным условием ее развития – неуравновешенность поверхностного натяжения, стремящегося выпрямить искривленные границы и создать равновесную конфигурацию границ в тройных стыках.

Наибольшее препятствие росту зерен при собирательной рекристаллизации представляют высокодисперсные включения с большой объемной долей их в сплаве, а барьерный эффект от отдельных крупных включений невелик.