- •1 В младшем разряде прибора (3.5а)

- •4. Результаты работы и их анализ.

- •2. Что такое «дырка» с точки зрения зонной теории?

- •3. Каков физический смысл уровня Ферми?

- •Каким образом создается в полупроводниках p- или n-типа проводимость?

- •5. Объясните механизм электропроводности собственных и примесных полупроводников.

- •6. Нарисуйте зонные диаграммы полупроводников p-типа и n-типа. Зонную диаграмму p-n-перехода. Объясните их.

- •7. Приложение

Федеральное Агентство по образованию

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра физики

ОТЧЕТ

Лабораторная работа по курсу "Общая физика"

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ ПОЛУПРОВОДНИКА ПО ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОБРАТНОГО ТОКА ДИОДА

Выполнил студент

_____________________

2009

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является исследование температурной зависимости обратного тока диода и определение ширины запрещенной зоны полупроводника.

2. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА

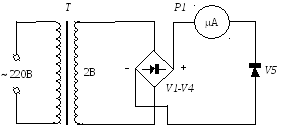

Э кспериментальная

установка состоит из нагревателя, в

котором находится германиевый диод,

термометра для измерения температуры

и электрической схемы. Электрическая

схема включения диода представлена на

рис. 2.1. Она состоит из понижающего

трансформатора Т,

выпрямителя V1-V4

и микроамперметра P1

для измерения тока через исследуемый

диод V5.

кспериментальная

установка состоит из нагревателя, в

котором находится германиевый диод,

термометра для измерения температуры

и электрической схемы. Электрическая

схема включения диода представлена на

рис. 2.1. Она состоит из понижающего

трансформатора Т,

выпрямителя V1-V4

и микроамперметра P1

для измерения тока через исследуемый

диод V5.

Рисунок 2.1 - Электрическая схема экспериментальной установки.

3. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

Экспериментальное значение ширины запрещенной зоны (в Дж)

Е = a k, (3.1)

где k - постоянная Больцмана;

a - угловой коэффициент линеаризованного графика lnIобр = f(1/T), который находится по формуле:

![]() (3.2)

(3.2)

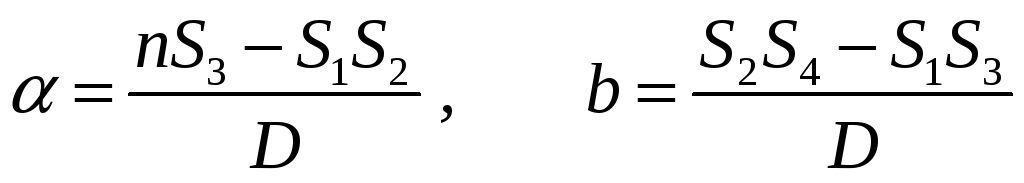

Параметры линейной зависимости a и b, определяем аналитическим способом по методу наименьших квадратов (МНК):

(3.3)

где обозначено:

(3.4)

В этих формулах n – число экспериментальных точек, а наборы чисел (1/T) и (lnIобр) – результаты измерений, то есть абсциссы и ординаты экспериментальных точек.

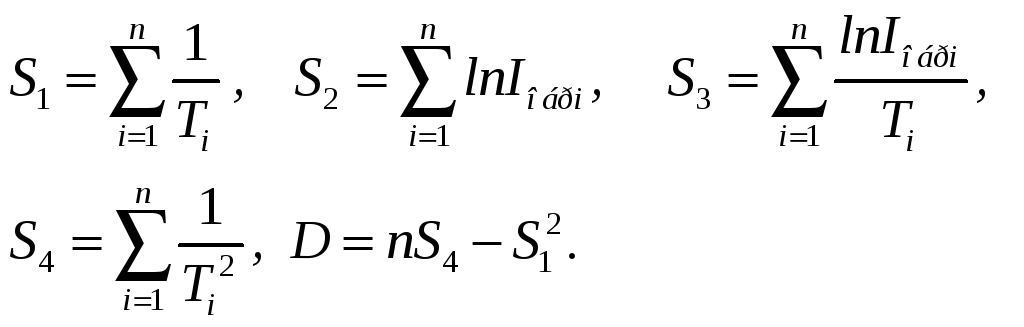

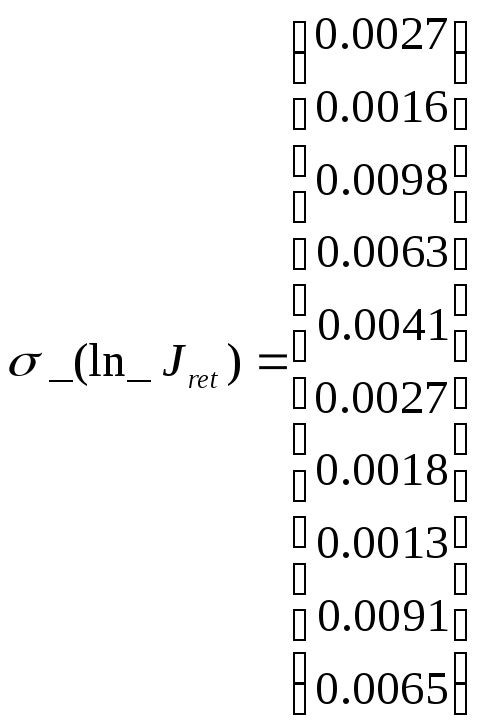

Абсолютная погрешность косвенного измерения величины lnIобр равна:

(величина безразмерная) (3.5)

Абсолютная приборная погрешность прямого измерения обратного тока диода Iобр цифровым прибором равна:

1 В младшем разряде прибора (3.5а)

А![]() бсолютная

погрешность косвенного измерения

величины 1/Т

равна:

бсолютная

погрешность косвенного измерения

величины 1/Т

равна:

(3.6)

Абсолютная приборная погрешность прямого измерения температуры диода принимается равной половине цены наименьшего деления термометра:

(T) = 0,5 K (3.6a)

Абсолютная погрешность экспериментального значения ширины запрещенной зоны на основании выражения 3.1:

(Е) = (а)×k (3.7)

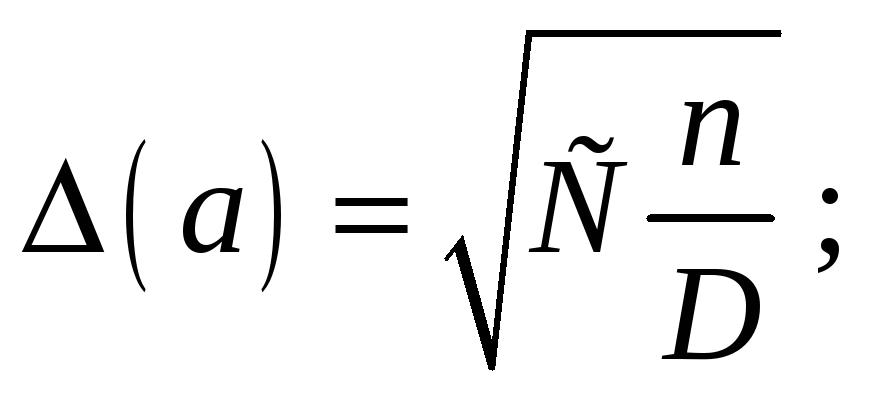

где (a) - погрешность углового коэффициента (a) определяется по специальным формулам метода наименьших квадратов :

(3.8)

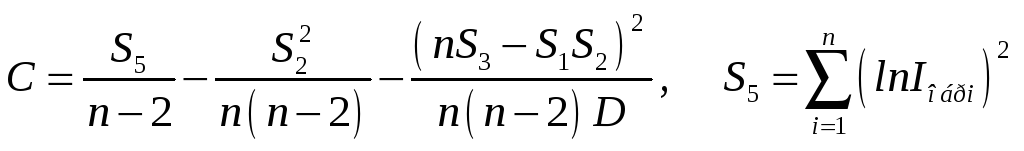

где

(3.9)

здесь величины n, S1-S4, D − те же, что в формулах 3.3-3.4

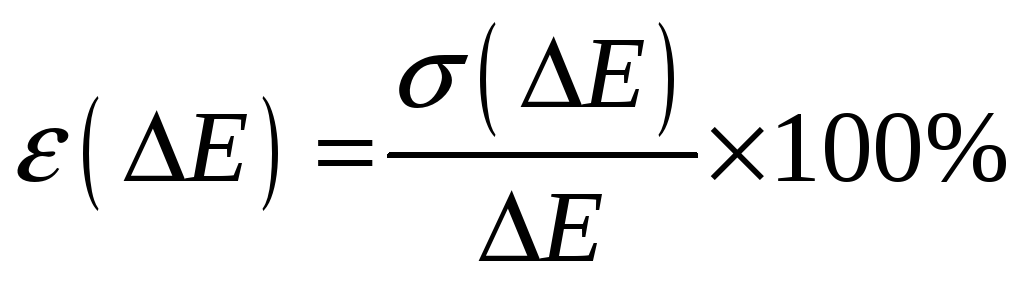

Относительная погрешность экспериментального определения ширины запрещенной зоны:

(3.10)

4. Результаты работы и их анализ.

Макет 19

Результаты экспериментальных измерений и их обработки представлены в таблице 4.1.

Результаты прямых и косвенных измерений. Таблица 4.1

|

№ |

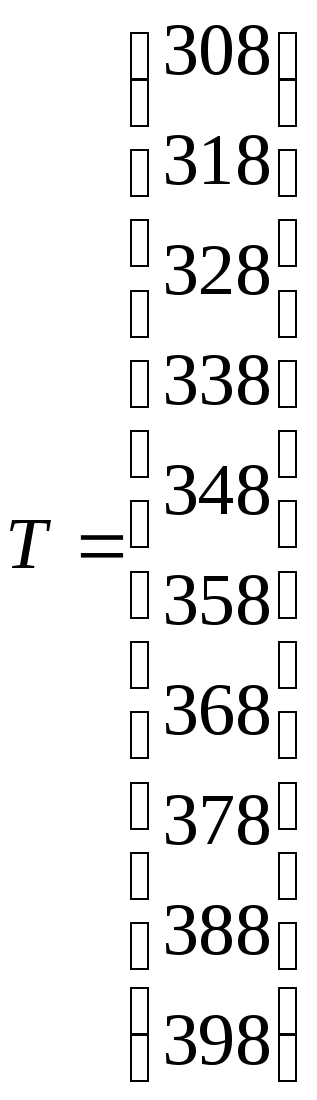

Т, К |

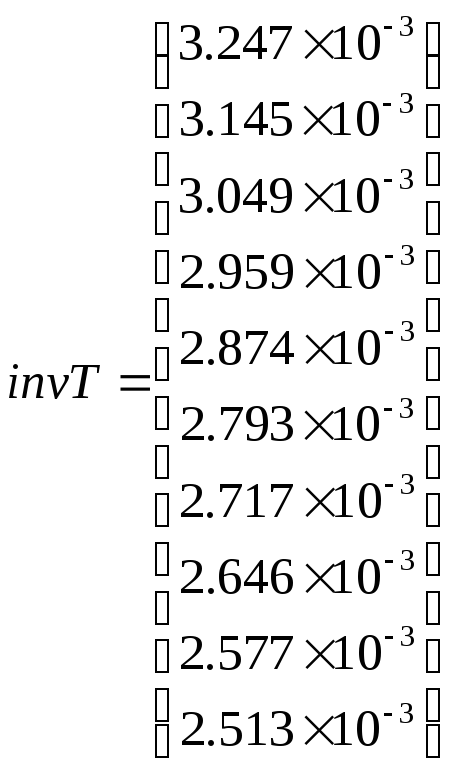

invT, 10-3 К-1 |

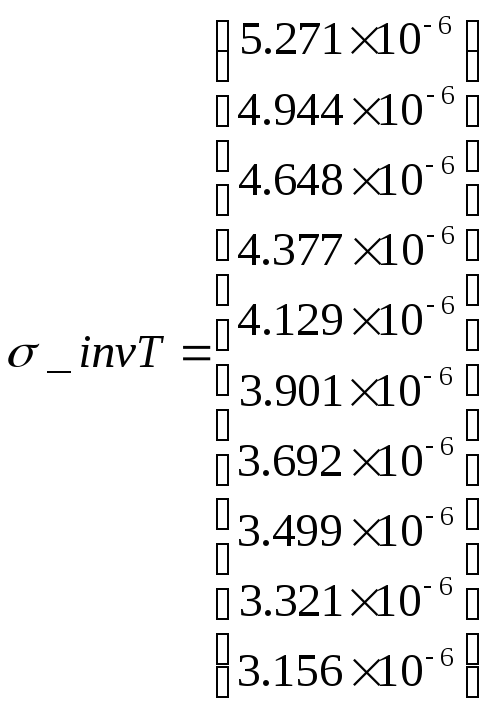

σ_invT, 10-3 К-1 |

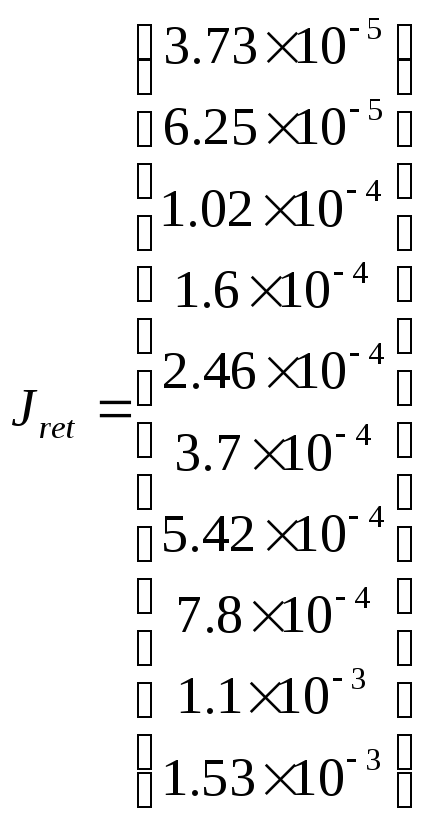

Jret мкА |

σ_Jret , мкА |

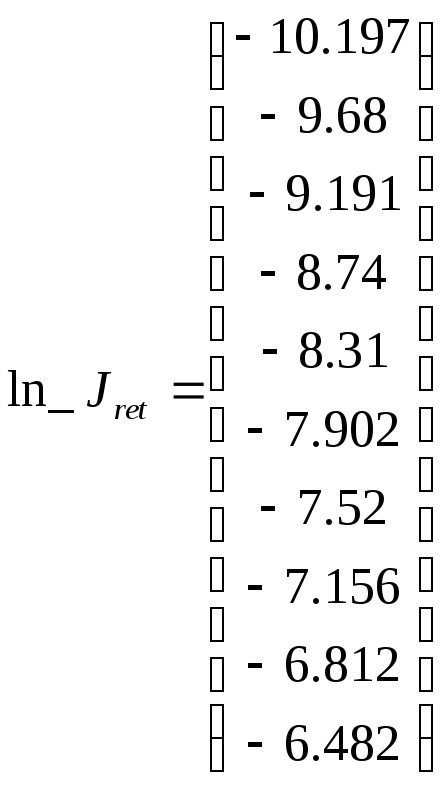

ln_Jret

|

σ_ln Jret

|

|

1 |

308 |

3,247 |

0,005 |

0,0373 |

0,0001 |

-10,197 |

0,0027 |

|

2 |

318 |

3,145 |

0,005 |

0,0625 |

0,0001 |

-9,68 |

0,0016 |

|

3 |

328 |

3,049 |

0,005 |

0,102 |

0,001 |

-9,191 |

0,0098 |

|

4 |

338 |

2,959 |

0,004 |

0,160 |

0,001 |

-8,74 |

0,0063 |

|

5 |

348 |

2,874 |

0,004 |

0,246 |

0,001 |

-8,31 |

0,0041 |

|

6 |

358 |

2,793 |

0,004 |

0,370 |

0,001 |

-7,902 |

0,0027 |

|

7 |

368 |

2,717 |

0,004 |

0,542 |

0,001 |

-7,52 |

0,0018 |

|

8 |

378 |

2,646 |

0,003 |

0,78 |

0,01 |

-7,156 |

0,0013 |

|

9 |

388 |

2,577 |

0,003 |

1,10 |

0,01 |

-6,812 |

0,0091 |

|

10 |

398 |

2,513 |

0,003 |

1,53 |

0,01 |

-6,482 |

0,0065 |

Э кспериментальные

данные, взятые из журнала измерений:

кспериментальные

данные, взятые из журнала измерений:

К

, температуры внутри термостата

А,

обратные токи диода

Вычислим значения, которые заносятся в итоговую таблицу:

Nd=10 количество измерений

i=1..Nd номера измерений

![]()

![]()

К-1

, обратные значения температуры

Натуральные

логарифмы обратных токов диода

Абсолютная погрешность определения величины обратной температуры по формуле 3.6 с учетом значения 3.6a:

![]()

К-1

А бсолютная

погрешность определения величины

логарифма обратного тока по формуле

3.5 с учетом определения 3.5a:

бсолютная

погрешность определения величины

логарифма обратного тока по формуле

3.5 с учетом определения 3.5a:

Для

i=1,2

![]() мкА

мкА

Для

i=3-7

![]() мкА

мкА

Для

i=8-10

![]() мкА

мкА

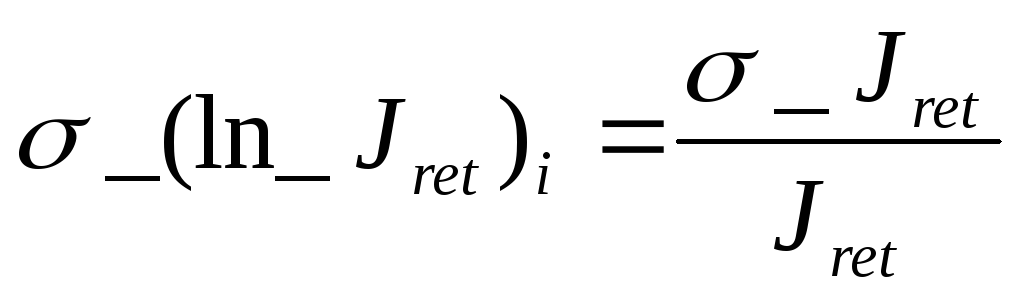

Построение графика.

Применим метод наименьших квадратов для построения прямой по экспериментальным точкам:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Угловой коэффициент прямой:

![]() К

К

Отрезок, отсекаемый прямой от оси OY :

![]()

Абсолютные погрешности вычисления параметров прямой линии:

![]() К

К

![]()

С учетом полученных параметров записываем уравнение прямой

![]()

![]()

ln(Jret)

1/Т,

К-1

График зависимости натуральных логарифмов обратных токов диода от обратных значений температур. рис. 4.2

Постоянная Больцмана:

![]()

(электронвольтов на кельвин)

Вычислим ширину запрещенной зоны диода:

![]()

эВ

5. ВЫВОДЫ

В ходе лабораторной работы для определения ширины запрещенной зоны полупроводника была исследована температурная зависимость обратного тока стандартного диода, изготовленного из этого полупроводника – сняты показания значений температур внутри термостата и обратных токов диода. По экспериментальным точкам был построен график зависимости логарифма обратного тока диода ln_Jret от величины обратной температуры invT. Линейность график ln_Jret = f(invT) свидетельствует о выполнимости закона Jret = exp(-Е/(kT)) или в другой форме ln_Jret = lnJо - Е/(kT). Все точки в этой зависимости укладываются на прямую в пределах их погрешностей.

Рассчитано значение ширины запрещенной зоны полупроводника:

Е = 0.435 эВ

6. ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

-

Каков смысл понятий «валентная зона», «зона проводимости», «запрещенная зона»?

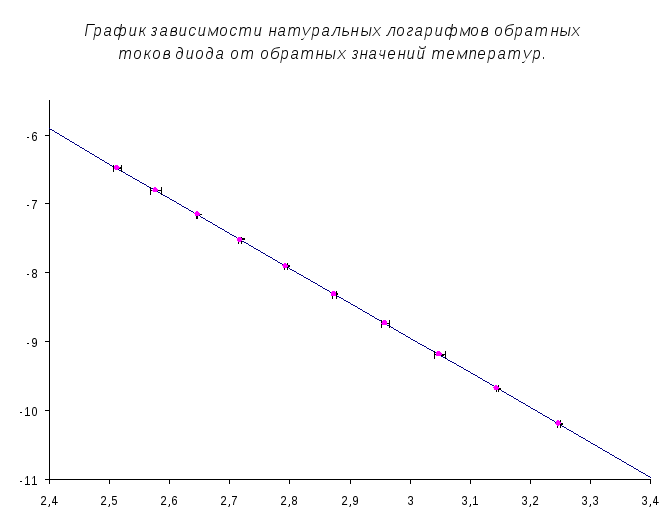

Зонная теория объясняет полупроводниковые свойства твердых тел на основе одноэлектронного приближения и распределения электронных энергетических уровней в виде разрешенных и запрещенных зон. Энергетические уровни электронов, участвующих в ковалентной связи, образуют верхнюю из заполненных разрешенных зон (валентную зону). Следующая по энергии разрешенная зона, уровни которой не заполнены электронами, − зона проводимости. Энергетический интервал между "дном" Еc (минимумом энергии) зоны проводимости и "потолком" Еv (максимумом) валентной зоны называется шириной запрещенной зоны ΔE.

В алентная

зона (кружки с плюсом дырки) и зона

проводимости (кружки с минусом -электроны

проводимости): Eс−

дно зоны проводимости, EV

−

потолок валентной зоны, ΔE− ширина

запрещенной зоны, D и А − донорные и

акцепторные уровни соответственно.

алентная

зона (кружки с плюсом дырки) и зона

проводимости (кружки с минусом -электроны

проводимости): Eс−

дно зоны проводимости, EV

−

потолок валентной зоны, ΔE− ширина

запрещенной зоны, D и А − донорные и

акцепторные уровни соответственно.

Рисунок 6.1.