- •Менеджмент – гос экзамен

- •Сущность и содержание менеджмента, определение его субъекта и объекта. Особенности российского менеджмента.

- •Основные положения традиционной и новой парадигмы управления.

- •Эволюция менеджмента. Классическая (административная) школа управления и школа научного управления.

- •Процессная концепция менеджмента. Ее основные положения.

- •Системная и ситуационная концепции менеджмента, их сущность, особенности.

- •Содержание управленческой деятельности. Функции менеджмента, их классификация.

- •Организационные структуры управления: понятие, сущность, методология формирования.

- •Линейная и функциональная структуры управления, их сравнительная характеристика, преимущества и недостатки.

- •Проектный, продуктовый, матричный тип структур управления, их характеристика, сферы применения.

- •Понятие и виды управленческих решений. Технология принятия решений.

- •Лидерство и власть в менеджменте. Формы власти и влияния.

- •Понятие и характеристика стилей управления.

- •Стратегический менеджмент, его сущность и содержание. Виды стратегий организации.

- •Информационное обеспечение процесса управления. Виды информации, используемой в менеджменте. Коммуникации в менеджменте.

- •Планирование и прогнозирование как функции менеджмента. Стратегическое планирование в организации.

- •Интеграционные процессы в менеджменте. Сущность и роль интеграции.

-

Понятие и характеристика стилей управления.

Понятие стиля управления относится к поведенческому подходу определения факторов эффективного лидерства.

Стиль управления – обобщенный вид поведения руководителя в отношении с сотрудниками в процессе достижения поставленной цели.

Стиль управления – это относительно устойчивая система способов, методов и форм практической деятельности менеджера, привычная манера поведения руководителя по отношению к подчиненным, нацеленная на влияние и побуждения их к достижению целей организации. Степень, до которой руководитель делегирует свои полномочия, типы власти, используемые им, и его забота, прежде всего, о человеческих отношениях или о выполнении задачи отражает стиль руководства, характеризующий данного лидера.

По классификации Курта Левина стиль руководства может быть авторитарным, демократическим и либеральным (см. табл.).

Авторитарное руководство обеспечивает выполнение большого объема работы, чем демократичное. Недостатки: низкая мотивация, меньшая оригинальность, меньшее дружелюбие в группах, отсутствие группового мышления, большая агрессивность, проявляемая как к руководителю, так и к другим членам группы, большая подавляемая тревога и одновременно – более зависимое и покорное поведение. По сравнению с демократичным руководством, при либеральном объем работ уменьшается, качество работы снижается, появляется больше игры, и в опросах выражается предпочтение демократичному руководителю.

Дуглас Мак Грегори разработал теорию лидерства, выделив руководителей двух типов «Х», «Y».

Согласно теории «Х»(авторитарный стиль руководства): средний человек имеет врожденное отвращение к труду и будет стремиться его избежать, если есть такая возможность. Поэтому большинство людей необходимо принуждать к труду, контролировать их и руководить ими под угрозой наказания, чтобы они могли сделать свой посильный вклад для достижения цели. Работник склонен к тому, чтобы им руководили, он избегает ответственности, у него мало честолюбия, он желает быть защищенным во всем.

Лидер такого типа навязывает свою волю исполнителям, единолично принимает и отменяет решения, не дает возможности проявить инициативу подчиненным, категоричен, часто резок с людьми. Основное содержание его управленческой деятельности состоит из приказов и команд. Вся власть сосредоточивается в руках такого руководителя, получившего название автократа.

Теория руководителя «Y» (демократический и либеральный стиль руководства): у человека нет врожденной антипатии к труду, труд естественен, так же как и отдых; если человек идентифицирует себя с целями, то он воспитывает в себе самодисциплину и самоконтроль, контроль со стороны и угроза наказания являются непригодными средствами; при соответствующих обстоятельствах человек не только учится принимать ответственность, но и стремится к ней.

Руководитель, использующий преимущественно демократический стиль, стремится решать вопросы коллегиально, информировать подчиненных о положении дел, правильно реагировать на критику. В общении с подчиненными вежлив и доброжелателен, находится в постоянном контакте, часть управленческих функций делегирует своим специалистам, доверяет подчиненным. Требователен, но справедлив. В подготовке к реализации управленческих решений принимают участие члены коллектива.

Руководитель с либеральным стилем руководства практически не вмешивается в деятельность коллектива, а работникам предоставлена полная самостоятельность, возможность индивидуального и коллективного творчества. Такой руководитель с подчиненными обычно вежлив, готов отменить принятое им ранее решение, особенно если это угрожает его популярности.

Результативность труда постоянно повышается у коллектива, где преобладал демократический стиль руководства, снижение эффективности – у коллектив с либеральным и авторитарный стилем.

|

Стиль управления |

Авторитарный |

Демократический |

Либеральный |

|

|

Сосредоточие всей власти и ответственности в руках лидера |

Делегирование полномочий с удержанием ключевых позиций у лидера |

Снятие лидером с себя ответственности и отречение в пользу группы или организации |

|

Личное установление целей и выбор средств их достижения |

Принятие решений разделено по уровням на основе участия |

Предоставление группе возможности самоуправления в желаемом для группы режиме |

|

|

Коммуникационные потоки идут преимущественно с верху |

Коммуникации осуществляются активно в двух направлениях |

Коммуникации строятся в основном по горизонтали |

|

|

Сильные стороны |

Внимание срочности и порядку, предсказуемость результата |

Усиление личных обязательств по выполнению работы через участие в управлении |

Позволяет начать дело так, как это видится без вмешательства лидера |

|

Слабые стороны |

Сдерживается индивидуальная инициатива |

Требует много времени на принятие решений |

Группа может потерять направление движения и уменьшить скорость без вмешательства лидера |

-

Методы менеджмента, их сравнительная характеристика.

Методы управления – это система способов воздействия субъекта управления на объект для достижения определенного результата.

По наиболее распространенной классификации методы управления делятся на три группы.

1. Экономические методы управления – это способы воздействия на людей, имеющие в своей основе экономические отношения людей и использование их экономических интересов.

Экономические методы менеджмента, в отличие от административных, предполагают косвенное воздействие на работников (объект управления), а не прямое. Исполнителям работ устанавливаются цели, задачи, ресурсные ограничения и общая линия поведения. Способы достижения целей и решения задач выбираются исполнителями самостоятельно. Вознаграждения устанавливаются за своевременность и качество выполненных работ.

Система ЭМУ опирается на все рычаги хозяйствования: финансы, кредит, прибыль, фондоотдачу, рентабельность, заработную плату и т.д. Использование этих рычагов должно быть всегда только комплексным (то есть охватывать все рычаги управления без исключения) и системным – охватывать весь объект управления по всей его иерархии. Конечная цель системного и комплексного использования методов – создание объективных условий для эффективной реализации социально-экономических законов общественного развития в интересах личности, коллектива и общества.

Экономические рычаги можно рассматривать по уровням их преимущественного влияния. Так, категория заработной платы может рассматриваться как один из важнейших экономических рычагов, действующих на уровне личности отдельного работника. На уровне коллектива таким рычагом может выступать прибыль, рентабельность, на уровне общества – фондоотдача, окупаемость инвестиций, экологичность производства и т.д.

2. Организационно-распорядительные методы управления (ОРМУ). Они включают приемы и способы воздействия субъекта управления на объект управления на основе силы и авторитета власти – указов, законов, постановлений, приказов, распоряжений, указаний, инструкций и т.п. Эти методы устанавливают обязанности, права, ответственность каждого руководителя и подчиненного (исполнителя), а также каждого звена и уровня управления. ОРМУ должны обеспечивать персональную ответственность каждого из работников аппарата управления за исполнение воли вышестоящих органов власти.

Основа организационно-распорядительных методов управления – организационные отношения, объективно существующие в любом обществе, любой социально-экономической системе. На их основе формируются многообразные отношения управления.

Организационные отношения служат основой для построения иерархии властности, то есть соотношения прав и ответственности вдоль всей иерархии организационных отношений. Система субординационных отношений прав и ответственности играет решающую роль при построении системы организационно-распорядительных методов управления. Для того чтобы она работала эффективно, необходимо два основных условия:

- сбалансированность прав и ответственности на каждом из уровней управления, что образует основу тождественности субъекта и объекта управления на каждом из уровней управления;

- сбалансированность прав и ответственности между уровнями управления. При этом каждый из промежуточных уровней управления должен выступать в качестве «ретранслятора» (передающего устройства), не создающего помех и перекосов в системе управления.

ОРМУ выражают в основном прямое директивное воздействие органов власти на управляемые системы, а также косвенного воздействия авторитета власти на подчиненных – рекомендации, предложения, советы.

Традиционно выделяют три группы организационно-распорядительных методов:

1) распорядительные;

2) организационно-стабилизирующие;

3) дисциплинирующие.

Эти три группы методов всегда используются комплексно и тесно взаимосвязаны друг с другом посредством следующих методов:

1) регламентирующих методов управления – это методы общеорганизационные, структурные, должностные, функциональные.

2) нормирующие методы управление – это нормативы времени, численности, величины, выработки.

3) инструктирование – предостережение, разъяснение, ознакомление, совет и т.д.

3. Социально-психологические методы управления основываются на воздействиях на поведение работника и повышение его трудовой активности. Воздействие осуществляется по уровням:

1) На уровне общества действуют методы управления социально-массовыми процессами: методы воздействия средств массовой информации, пропаганды на население страны, регионов.

2) На следующем уровне действуют методы управления коллективами и группами: коллектив рассматривается как единое целое, подчиненное одной цели и достижению конечных результатов.

3) Методы управления внутригрупповыми явлениями и процессами действуют на уровне взаимоотношений между членами коллектива или отдельной группы (в отличие от предыдущей группы методов). При управлении организацией коллективов выделяются стадии: 1) ориентация и адаптация – работники присматриваются друг к другу, к руководителю; 2)самоорганизация, саморегулирование и саморазвитие. Эта стадия предполагает, что уровень административного вмешательства руководителя должен уменьшаться, и на смену ему все в большей степени должны приходить взаимопонимание, взаимоуважение, лояльность друг к другу; 3) стадия интеграции коллектива, когда формируется действительная общность работников как единого социального организма.

4) Методы управления индивидуально-личностным поведением. В рамках этих методов основным является личный пример, когда руководитель либо сам демонстрирует образцы нужного поведения, либо указывает на примерных работников.

-

Менеджмент производственных операций. Производственный процесс и его структура.

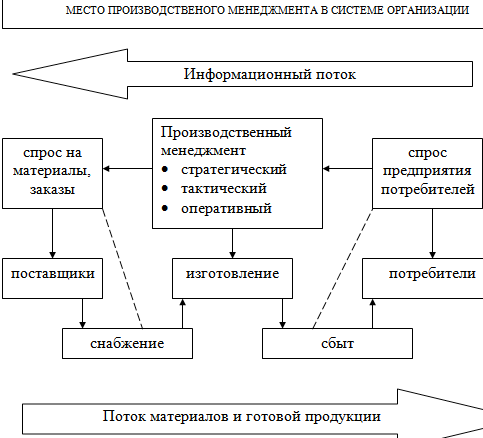

Производственный менеджмент - это самостоятельная область знаний и профессиональной деятельности, направленная на создание и реализацию товаров путем преобразования ресурсов в готовую продукцию. Производственный менеджмент обеспечивает рациональное сочетание производственных факторов во времени и в пространстве в производственной деятельности организации.

Процесс производственного менеджмента представляется как совокупность последовательных действий аппарата управления по определению целей для производственных подразделений и их фактического состояния на основе обработки соответствующей информации, формирование и доведение экономически обоснованных производственных программ и оперативных заданий.

С ущность

производственного менедж. выражается

в его функциях (планирование,

организация, координация, мотивация и

контроль). При этом используются

организационные, административные,

экономические и социально-психологические методы,

которые реализуются в соответствии с

определенными принципами,

основными из которых являются: научность,

целенаправленность, последовательность,

оптимальное сочетание централизованного

регулирования управляемой системы с

ее саморегулированием, учет личных

особенностей работников и общественной

психологии, обеспечение соответствия

прав, обязанностей и ответственности

всех участников управления в достижении

целей производства, всемерное обеспечение

состязательности управленческих

работников.

ущность

производственного менедж. выражается

в его функциях (планирование,

организация, координация, мотивация и

контроль). При этом используются

организационные, административные,

экономические и социально-психологические методы,

которые реализуются в соответствии с

определенными принципами,

основными из которых являются: научность,

целенаправленность, последовательность,

оптимальное сочетание централизованного

регулирования управляемой системы с

ее саморегулированием, учет личных

особенностей работников и общественной

психологии, обеспечение соответствия

прав, обязанностей и ответственности

всех участников управления в достижении

целей производства, всемерное обеспечение

состязательности управленческих

работников.

Объектом производственного менеджмента является производство и производственные системы.

Под производством понимают целенаправленную деятельность по созданию чего-либо полезного - изделия, продукта, материала, услуги. Причем важнейшим элементом производственного процесса является технологический процесс, который определяет производственную и организационную структуру предприятия, квалификационный состав работников и многое другое.

Производственный процесс – это совокупность трудовых и естественных процессов, в результате взаимодействия которых сырье и материалы превращаются в готовую продукцию или услугу определенного вида

Производственная система организации состоит из объективно существующих комплексов материальных объектов, коллектива людей, производственных, научно-технических и информационных процессов, имеющих целью выпуск конечной продукции и обеспечение эффективного протекания производственного процесса.

Структура производственной системы - это совокупность элементов и их устойчивых связей, обеспечивающих целостность системы и тождественность ее самой себе, т. е. способность сохранения основных свойств системы при различных внешних и внутренних изменениях.

Все производственные процессы подразделяются по функциональному признаку на основные, вспомогательные и обслуживающие.

К основным относят процессы обработки, штамповки, резки, сборки, окраски, сушки, монтажа, т. е. все операции, в результате которых изменяются форма и размеры предметов труда, их внутренние свойства, состояние поверхности и т. п.

Вспомогательные процессы предназначены обеспечивать нормальное протекание основных. Эти процессы непосредственно не связаны с предметом труда, к ним относят: изготовление инструмента и технологической оснастки, ремонт, производство электроэнергии для нужд предприятия и т. п.

Обслуживающие процессы включают контроль качества продукции, хода производственного процесса, транспортные и складские операции.

Т ехнологический

процесс —

это часть производственного процесса,

содержащая целенаправленные действия

по изменению и (или) определению состояния

предмета труда. К предметам труда относят

заготовки и изделия.

ехнологический

процесс —

это часть производственного процесса,

содержащая целенаправленные действия

по изменению и (или) определению состояния

предмета труда. К предметам труда относят

заготовки и изделия.

операция — часть производственного процесса, осуществляемая одним работником или группой на одном рабочем месте и включающая все их действия по выполнению единицы заданной работы над одним предметом труда.

Комплекс приемов представляет собой совокупность трудовых приемов по выполнению какой-либо законченной, технологически однородной части операции. Например, комплекс приемов «установка и закрепление детали в трехкулачковом патроне» может быть расчленен на два трудовых приема: «установить деталь в патрон» и «закрепить деталь».

Трудовые приемы в свою очередь могут быть расчленены на трудовые действия.

Трудовым действием называется совокупность трудовых движений, совершаемых без перерыва рабочими органами человека для выполнения части приема, например «взять деталь», «вставить деталь в патрон».

Движением называется однократное перемещение рук, ног, пальцев и туловища работника при выполнении трудового действия. Так, трудовое действие «взять деталь» состоит из двух движений — «протянуть руку к детали» и «взять деталь пальцами».

Задачами ПМ являются:

1) постоянное внедрение (освоение) в производство новых более совершенных изделий;

2) систематическое сокращение всех видов затрат на производство продукции;

3) повышение качеств, потребительских характеристик при снижении цен на выпускаемую продукцию;

4) снижение издержек во всех звеньях производственно-сбытового цикла при постоянном освоении новых изделий, расширение номенклатуры выпускаемой продукции и изменение ее ассортимента.