- •1.Определение с.Х мелиорации. Виды и значение.Принципы выделения мелиоративных зон и р-нов. Основные гидрологические константы

- •2. Основные причины переувлажнения земель и образования болот. Типы водного питания, методы и способы осушения

- •3. Типы болот и особенности их водного и минерального питания, с/х освоение

- •4. Осушение закрытыми дренами с целью понижения уровня грунтовых вод. Схема действия. Глубина заложения и расстояния между дренами.

- •5.Вертикальное сопряжение элементов осушительной сети

- •6.Нормы осушения для с.Х к-р. Оптимальное соотношение воды и воздухав почве для основных к-р. Требования с.Х производства к влажности почвыв условиях избыточного увлажнения

- •7.«Осушение глубокими открытыми каналами. Схема осушительной сети.»

- •8. Осушительная система и ее составные элементы при осушении закрытым дренажем

- •9.Определение пропускной способности дрен.Подбор диаметров закрытых коллекторов

- •10. Нагорные и ловчие каналы. Их назначение и расположение на осушаемом участке.

- •11. Сопряжение осушительных каналов в горизонтальной и вертикальной плоскости

- •12.Осушительная система и ее элементы.Характеристика элементов осушительной системы

- •13. Вертикальное сопряжение элементов осушительной сети

- •14. Баланс воды в активном слое почве. Определение составляющих уравнения водного баланса

- •15. Хозяйственный план регулирования водного режима на осушаемых землях.

- •16. Водоприемники осушительных систем

- •17. Осушительная сис.И ее эксплуатация

- •18.Осушительная система польдерного типа. Схема и характеристика. Определение года расчетной обеспеченности.

- •19. Схемы осушительных систем двустороннего действия.

- •20. Правила проектирования осушительно -оросительной системы.

- •21.Осушительная система двустороннего действия. Принципы регулирования водного режима

- •22.Типы осушительных систем

- •23. Осушительно-увлажнительные системы ( схемы сети, основные элементы)

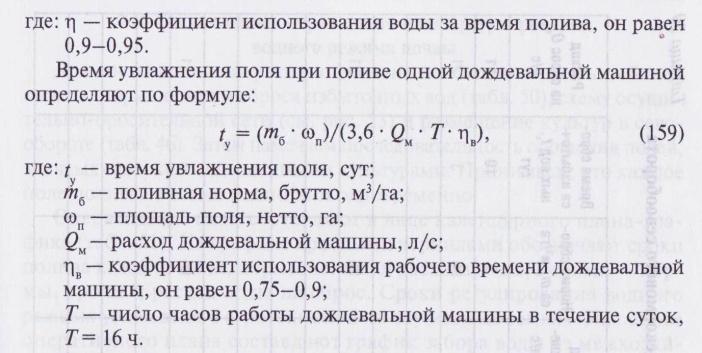

- •24. Динамика влажности. Опр.Сроков, норм полива и сброса избыт. Вод.

- •25. Способы Регулирования водного режима осушаемых земель

- •26. Оросительные мелиорации. Особенности в разных странах.

- •27. Методы определения суммарного водопотребления с/х культур.

- •28 Режим орошения земель. Определение сроков полива по запасам воды в почве. Определение оптимальных пределов запасов воды в почве.

- •29 Методы определения норм и сроки поливов с-х культур.(аналитический и графоаналитический метод).

- •30.«Водный баланс орошаемой культуры. Приход и расход воды на культуру. Определение оросительной и поливной нормы. Связь поливных норм с техникой полива.»

- •31. Определение расхода воды на орошение и составление графика полива с. – х. Культур. Способы определения продолжительности полива поля севооборота.

- •32. Составление графика полива с.Х. Культур. Определение подачи воды и расхода. Гидромодуль.

- •33. Оросительная система и её элементы. Требования, предъявляемые к водозаборным сооружениям.

- •34.Пять основных видов гидротехнических сооружений на оросительных системах

- •36. Продольные и поперечные схемы устройства временной оросительной и поливной сети

- •37. Типовые схемы размещения временной оросительной сети при разных уклонах

- •38. Типы борозд. Техника бороздкового полива культур. Определение элементов техники полива.

- •39. Полив напуском по полосам. Размер полос. Определение расхода воды на полосу. Производительность полива.

- •40. Типы каналов оросительной сети. Горизонтальное и вертикальное их сопряжение. Проверка пропускной способности каналов и трубопроводов.

- •42.Определение высоты земляной плотины и объема земляных работ по ее устройству.

- •47. Виды поливов с/х к-р. Влагозарядковые поливы, усл-я их прим-я и эффект-ть. Опред-е поливн.Нормы для влагозарядкового полива.

- •49.«Дождевание сельскохозяйственных культур дда- 100м. Определение расхода воды. Устройство оросительной сети. Глубина оросителей. Работа агрегата на оросителе.»

- •51.«Дождевание с.-х культур ддн-100. Разбивка полей, устройство сети. Определение расхода воды и длительность полива на одной стоянке.

- •53.«Определение оросительных и поливных норм. Средние оросительные Нормы для севооборота, нормы нетто и брутто. Определение возможной площади орошения из реки и водоема.»

- •55. Комбинированные оросительные системы при орошении дождеванием. Дождевальная машина «Волжанка».

- •56. Орошение широкозахватными дождевальными машинами «Фрегат», «Волжанка», «Днепр»

- •57. Выбор дождевальных устройств для орошения зерновых и овощных культур, определение расхода воды и потребного количества дождевальных машин в хозяйстве для орошения с-х культур.

- •59. Типы сооружений на оросительной подводящей и регулирующей сети. (регулирующие, проводящие, сопрягающие, водоочистные, учитывающие).

- •60. Удобрительное орошение сточными водами, условия применения, определение оросительной и удобрительной нормы.

- •61.Синхронное импульсное дождевание. Характерные особенности, область применения.

- •62. Подпочвенное орошение. Область применения. Схема оросительной сети.

- •63. Капельное орошение. Схема оросительной сети, расчет режима орошения.

- •64.Предупреждение и борьба с засолением орошаемых земель. Нормы промывки. Дренаж и его устройство.

- •65. Борьба с водной эрозией. Типы террас.

- •Выбор года расчетной обеспеченности для проектирования осушительных и оросительных систем.

- •Расчет режима осушения

- •4.1 Приток воды к дрене

- •4.2 Расчет глубины заложения дрен

- •4.3 Расчет расстояния между дренами

- •Гидравлический расчет элементов осушительной сети

- •5.1 Пропускная способность дрены

- •5.3 Глубина и вертикальное сопряжение элементов осушительной сети.

- •8.2.2 Мертвый объем водоема

- •8.2.3 Полный объем водоема

- •8.2.3 Полезный объем водоема

- •9.2.2. Определение объема весеннего стока расчетной обеспеченности

- •9.3. Проектирование мелководных ярусных лиманов

- •9.3.1. Расчет первого яруса

- •9.3.2. Расчет второго яруса системы мелководных лиманов

- •9.3.4. Расчет четвертого яруса

- •9.3.5. Расчетпятогояруса

- •9.3.6. Расчет шестого яруса

9.3.2. Расчет второго яруса системы мелководных лиманов

1) средняя глубина 2-го яруса определяется по формуле:

h2ср = 0,0001M-k*(T-t1) = 0,0001 * 3225- 0,012(4-0,31 ) = 0,278 м3

2) Максимальную глубину 2-го яруса рассчитывают по формуле:

h2max = 2h2cр-hmin, где

hmin – минимальная глубина воды у вала вышерасположенного яруса, которую для создания более равномерного увлажнения всей площади принимают 0,05…0,1 м.

h2max = 2*0,278-0,05 =0,506 м

3) Строительная высота водоудерживающего земляного вала:

h2в=1,1(h2max+Δh) =1,1(0,506+0,2)= 0,777 м

4) Определяем проектную отметку основания 2-го яруса:

Отметка 2 = 1- h2max+ h2min = 48-0,506 + 0,05 =47,544 м

5) Определение емкости 2-го яруса

А2= 195 000 м2

V2=A2* h2ср = 195 000 * 0,278 = 54210 м2

6) Продолжительность наполнения 2-го яруса:

T2=V2/Qm=54210/165900 = 0,33 сут

Расчет третьего яруса

1) h3ср = 0,0001Mm-k*(T-t1-t2) = 0,0001 * 3225- 0,012(4-0,31-0,33 ) = 0,2822 м3

2) h3max = 2h3cр-hmin = 2*0,2822-0,05 =0,514 м

3) h3в=1,1(h3max+Δh) =1,1(0,514+0,2)= 0,785 м

4) Отметка3 = 2- h3max+ h3min = 47,544 -0,514 + 0,06 =47,09 м

5) А3= 200 000 м2;

V3=A3* h3ср = 200 000 * 0,2822 = 56 440 м2

6) t3=V3/Qm=56440/165900 = 0,34 сут

9.3.4. Расчет четвертого яруса

1) h4ср = 0,0001Mm-k*(T-t1-t2- t3) = 0,0001 * 3225- 0,012(4-0,31-0,33-0,34) = =0,2863м3

2) h4max = 2h4cр-hmin = 2*0,2863-0,07 =0,5026 м

3) h4в=1,1(h4max+Δh) =1,1(0,5026+0,2)= 0,773 м

4) Отметка 4 = 3- h4max+ h4min = 47,09 -0,5026 + 0,07 =46,66 м

5) А4= 205 000 м2;

V4=A4* h4ср = 205 000 * 0,2863 = 58 691,5 м2

6) t4=V4/Qm=58691,5/165900 = 0,35 сут

9.3.5. Расчетпятогояруса

1) h5ср = 0,0001Mm-k*(T-t1-t2- t3- t4) = 0,0001 * 3225- 0,012(4-0,31-0,33-0,34 -0,35 ) =0,290 м3

2) h5max = 2h5cр-hmin = 2*0,290-0,08 =0,5 м

3) h5в=1,1(h5max+Δh) =1,1(0,5+0,2)= 0,77 м

4) Отметка5 =4- h5max+ h5min = 46,65 -0,5 + 0,08 =46,23 м

5) А5= 175 000 м2;

V5=A5* h5ср = 175 000 * 0, 290 = 50 750 м2

6) t5=V5/Qm=50750/165900 = 0,31 сут

9.3.6. Расчет шестого яруса

1) h6ср = 0,0001Mm-k*(T-t1-t2- t3- t4- t4) = 0,0001 * 3225- 0,012(4-0,31-0,33-0,34 -0,35-0,31) =0,294 м3

2) h6max = 2h6cр-hmin = 2*0,294-0,09 =0,498 м

3) h6в=1,1(h6max+Δh) =1,1(0,498+0,2)= 0,768 м

4) Отметка 6 = 5- h6max+ h6min = 46,23 -0,498 + 0,09 =45,822 м

5) А6= 190 000 м2;

V6=A6* h6ср = 190 000 * 0, 294= 55 860 м2

6) t6=V6/Qm=55860/165900 = 0,34 сут

Сроки, нормы полива и сброса избыточных вод

![]()

Расчет полива по бороздам

Максимальный расход воды в м3/с определяют по формуле:

qmax = ω*υдоп, где ω – площадь живого сечения, м2; υдоп – максимально допустимая неразмывающая скорость воды в борозде, которая зависит от механического состава почв, что определяет степень сопротивляемости почвы размыву.

ω = φh, φ – коэффициент заложения откоса, h – глубина воды в борозде, м.

v

= С ;

С- скоростной коэффициент;

;

С- скоростной коэффициент;

- гидравлический радиус, м;

- гидравлический радиус, м;

уклон

орошаемого участка по направлению

полива.

уклон

орошаемого участка по направлению

полива.

υдоп =1/0,04 (h/ 2)5/6 i1/2;

h = 2( 0,04* υдоп/ i1/2) 5/6

Длину борозды l определяют исходя из того, что борозда обслуживает площадь w = а * l, а – расстояние между бороздами.

При поливной норме м на эту площадь необходимо подать объем воды:

V = m*w = m*a*l/10 000

расходом q за время t , то есть, с другой стороны, объем воды можно выразить V = 3,6 q * t ( Коэффициент 10 000 появляется в результате перевода м2 в га, так как а и l выражены в метрах, а поливная норма m – м3/га ( 1 га = 10 000 м2); коэффициент 3,6 получается при переводе времени t, выраженного в часах в секунды ( 1 час = 3600 с) и делению на 1000 ( для перевода м3 в л, так как 1м3 = 1000л)

тогда из равенства объемов m*a*l/10 000 = 3,6 q * t следует:

l = 36 000 q / (m * а), 36 000 – переводной коэффициент.

Для нахождения длины борозды по предыдущей формуле необходимо знать время полива t, которое зависит от проницаемости почвы. При поливе без сброса объем воды, подаваемой в борозду, должен соответствовать количеству воды, которое может впитаться почвой за время t со средней скоростью впитывания km по смоченному периметру хо. Учитывая закономерности впитывания воды в почву по А.Н. Костякову:

V=mal/10 000= kmxot = kvxot(1-α), м3

t=(mal/kvxo)( 1/ ( 1- α))

Где kv – начальная скорость впитывания, см/ч;

Α – показатель степени, изменяющийся от 0,30 до 0,80 в зависимости от свойств почвы и ее начальной влажности.

xо =μh(1+φ2)1/2

μ – коэффициент, учитывающий боковое поглощение воды в откосы борозды капиллярным путем.

Φ – коэффициент заложения откоса.

Расчет лиманного орошения

Расчет промывной нормы при засолении

ЗАДАЧИ

-

Определить годовой приток воды в пруду

Vp=10*hстока*Sводосбора, м3

-

Эффективность

Э=(V раб.воды/ Vз.р) > 6

-

Определить оросительную норму сточной воды (М?)

Урожай 64ц/га, азота выносится 1,72%, усвояемость азота в 1 м3 воды=0,024кг/м3.

(64*1,72)/100=1,1 внесено азота

1,1/0,024=45,8 оросительная норма по выносу азота

-

Определить длину тупой борозды

Уклон i=0.002, hср=0,1м. Найти l

h/(l/2)

2h/l=0.002;

2h/0.002=l

l=100

-

Определить возможную площадь лиманного орошения (Wорош).

Мср.ор=4 000 м3/га

hcт=20мм

Fв=5 000га

Wорош.=Vполезн/Мср.ор=(10h*Fв)/ Мср.ор

-

Полив по бороздам

m=600 м3/га

a=0.6-расстояние м/у бороздами

l=120

V=m(поливн.норма)*W(площадь); V=Q*t

m*W=k*Q*t

-

Определить время подачи воды борозд

t=(m*a*l)/Q*k если ответ:(600-мин; 36000 час)

-

Определить диаметр металлической трубы

Q=Wпоперечн.сечения*Uскорость воды

W=(Пd2)/4

d=1.13(Q/U)

-

Определить пропускную способность дрены

d=5cm

l=150cm

h=30m

i=0.002

q=0.006

Qг=0.39 л/с

Qф=qmax*Wдр.

qmax=116*q л/с*га

Wдр=(B*lдр)/10 000

10. Определить площадь полива лиманов, если норма весеннего стока hm = 20мм, площадь водосбора (Ав) 5000 га, Мт.- средневзвешенная норма лиманного орошения – 3000 м3/га.

Дано:

hm = 20мм

Ав= 5000 га

Мт =3000 м3/га.

Объем весеннего стока расчетной вероятности:

Vp%= 10*hm*f * AB, м3

hm – норма весеннего стока среднемноголетняя, мм;

f – модульный коэффициент;

Ав = площадь водосбора, га

Расчетная площадь мелководных лиманов:

А = Vp%/ Мт.

Vp%= расчетный объем стока, м3/га.

Мт.- средневзвешенная норма лиманного орошения, м3/га;