- •1.Определение с.Х мелиорации. Виды и значение.Принципы выделения мелиоративных зон и р-нов. Основные гидрологические константы

- •2. Основные причины переувлажнения земель и образования болот. Типы водного питания, методы и способы осушения

- •3. Типы болот и особенности их водного и минерального питания, с/х освоение

- •4. Осушение закрытыми дренами с целью понижения уровня грунтовых вод. Схема действия. Глубина заложения и расстояния между дренами.

- •5.Вертикальное сопряжение элементов осушительной сети

- •6.Нормы осушения для с.Х к-р. Оптимальное соотношение воды и воздухав почве для основных к-р. Требования с.Х производства к влажности почвыв условиях избыточного увлажнения

- •7.«Осушение глубокими открытыми каналами. Схема осушительной сети.»

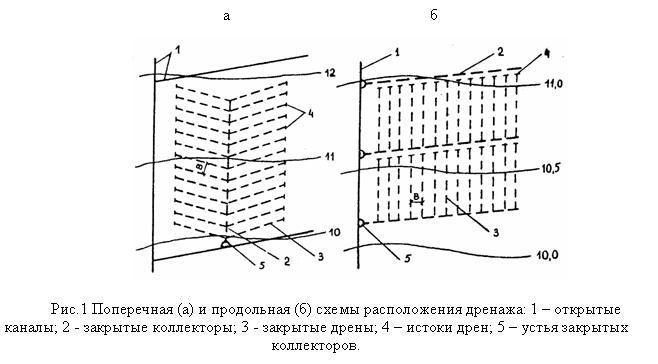

- •8. Осушительная система и ее составные элементы при осушении закрытым дренажем

- •9.Определение пропускной способности дрен.Подбор диаметров закрытых коллекторов

- •10. Нагорные и ловчие каналы. Их назначение и расположение на осушаемом участке.

- •11. Сопряжение осушительных каналов в горизонтальной и вертикальной плоскости

- •12.Осушительная система и ее элементы.Характеристика элементов осушительной системы

- •13. Вертикальное сопряжение элементов осушительной сети

- •14. Баланс воды в активном слое почве. Определение составляющих уравнения водного баланса

- •15. Хозяйственный план регулирования водного режима на осушаемых землях.

- •16. Водоприемники осушительных систем

- •17. Осушительная сис.И ее эксплуатация

- •18.Осушительная система польдерного типа. Схема и характеристика. Определение года расчетной обеспеченности.

- •19. Схемы осушительных систем двустороннего действия.

- •20. Правила проектирования осушительно -оросительной системы.

- •21.Осушительная система двустороннего действия. Принципы регулирования водного режима

- •22.Типы осушительных систем

- •23. Осушительно-увлажнительные системы ( схемы сети, основные элементы)

- •24. Динамика влажности. Опр.Сроков, норм полива и сброса избыт. Вод.

- •25. Способы Регулирования водного режима осушаемых земель

- •26. Оросительные мелиорации. Особенности в разных странах.

- •27. Методы определения суммарного водопотребления с/х культур.

- •28 Режим орошения земель. Определение сроков полива по запасам воды в почве. Определение оптимальных пределов запасов воды в почве.

- •29 Методы определения норм и сроки поливов с-х культур.(аналитический и графоаналитический метод).

- •30.«Водный баланс орошаемой культуры. Приход и расход воды на культуру. Определение оросительной и поливной нормы. Связь поливных норм с техникой полива.»

- •31. Определение расхода воды на орошение и составление графика полива с. – х. Культур. Способы определения продолжительности полива поля севооборота.

- •32. Составление графика полива с.Х. Культур. Определение подачи воды и расхода. Гидромодуль.

- •33. Оросительная система и её элементы. Требования, предъявляемые к водозаборным сооружениям.

- •34.Пять основных видов гидротехнических сооружений на оросительных системах

- •36. Продольные и поперечные схемы устройства временной оросительной и поливной сети

- •37. Типовые схемы размещения временной оросительной сети при разных уклонах

- •38. Типы борозд. Техника бороздкового полива культур. Определение элементов техники полива.

- •39. Полив напуском по полосам. Размер полос. Определение расхода воды на полосу. Производительность полива.

- •40. Типы каналов оросительной сети. Горизонтальное и вертикальное их сопряжение. Проверка пропускной способности каналов и трубопроводов.

- •42.Определение высоты земляной плотины и объема земляных работ по ее устройству.

- •47. Виды поливов с/х к-р. Влагозарядковые поливы, усл-я их прим-я и эффект-ть. Опред-е поливн.Нормы для влагозарядкового полива.

- •49.«Дождевание сельскохозяйственных культур дда- 100м. Определение расхода воды. Устройство оросительной сети. Глубина оросителей. Работа агрегата на оросителе.»

- •51.«Дождевание с.-х культур ддн-100. Разбивка полей, устройство сети. Определение расхода воды и длительность полива на одной стоянке.

- •53.«Определение оросительных и поливных норм. Средние оросительные Нормы для севооборота, нормы нетто и брутто. Определение возможной площади орошения из реки и водоема.»

- •55. Комбинированные оросительные системы при орошении дождеванием. Дождевальная машина «Волжанка».

- •56. Орошение широкозахватными дождевальными машинами «Фрегат», «Волжанка», «Днепр»

- •57. Выбор дождевальных устройств для орошения зерновых и овощных культур, определение расхода воды и потребного количества дождевальных машин в хозяйстве для орошения с-х культур.

- •59. Типы сооружений на оросительной подводящей и регулирующей сети. (регулирующие, проводящие, сопрягающие, водоочистные, учитывающие).

- •60. Удобрительное орошение сточными водами, условия применения, определение оросительной и удобрительной нормы.

- •61.Синхронное импульсное дождевание. Характерные особенности, область применения.

- •62. Подпочвенное орошение. Область применения. Схема оросительной сети.

- •63. Капельное орошение. Схема оросительной сети, расчет режима орошения.

- •64.Предупреждение и борьба с засолением орошаемых земель. Нормы промывки. Дренаж и его устройство.

- •65. Борьба с водной эрозией. Типы террас.

- •Выбор года расчетной обеспеченности для проектирования осушительных и оросительных систем.

- •Расчет режима осушения

- •4.1 Приток воды к дрене

- •4.2 Расчет глубины заложения дрен

- •4.3 Расчет расстояния между дренами

- •Гидравлический расчет элементов осушительной сети

- •5.1 Пропускная способность дрены

- •5.3 Глубина и вертикальное сопряжение элементов осушительной сети.

- •8.2.2 Мертвый объем водоема

- •8.2.3 Полный объем водоема

- •8.2.3 Полезный объем водоема

- •9.2.2. Определение объема весеннего стока расчетной обеспеченности

- •9.3. Проектирование мелководных ярусных лиманов

- •9.3.1. Расчет первого яруса

- •9.3.2. Расчет второго яруса системы мелководных лиманов

- •9.3.4. Расчет четвертого яруса

- •9.3.5. Расчетпятогояруса

- •9.3.6. Расчет шестого яруса

3. Типы болот и особенности их водного и минерального питания, с/х освоение

3 типа болот: 1. Верховые, 2. Переходные. 3 низинные.

Низинные болота располагаются в понижениях рельефа и характеризуются плоской или вогнутой поверхностью. Помимо атмосферных осадков, в их питании участвуют грунтовые или речные воды богатыми минеральными солями. В растительном покрове господствуют зеленые мхи, различные осоки и злаки.мощность торфа до 1,5 м. На более старых болотах появляются береза, ольха, ива. Зольность 5-18% , рН5,5-7, выоская степень разложения 50-55%, низкая влагоемкость. В целинном состоянии — малопродуктивные сенокосы и пастбища (до 1 т/га сена плохого качества). Их следует использовать для добычи торфа на удобрение, получения торфокомпостов, а после осушения — в качестве улучшенных лугов и пастбищ, пахотных угодий.

Переходные болота, или смешанные представляют переходную стадию между низинными и верховыми. В низинных болотах происходит накопление растительных остатков, поверхность болота повышается. В результате этого грунтовая вода, богатая солями, перестает питать болото. Травяная растительность отмирает и заменяется мхами. Здесь еще не мало важную роль играют атмосферные осадки.Переходные болота вполне пригодны для сельскохозяйственного использования, однако их освоение связано с большими трудностями. После осушения в зависимости от условий района их используют под лесное или сельское хозяйство, для добычи торфа на подстилку животным и удобрение.

Верховые болота формируются на плоских водоразделах в зоне избыточного увлажнения, питаются в основном атмосферными осадками, грунтовые воды в питании болота участия не принимают, для растительности характерен ограниченный видовой состав — сфагновые мхи, пушица, багульник, клюква, вереск, а из древесных — сосна, береза. Деревья сильно угнетены и низкорослы. Сфагновый мох лучше произрастает в середине болотного массива, на окраинах он угнетается минерализованными водами. Поэтому верховые болота несколько выпуклые, их середина возвышается на 3-4 м. Торфяной слой достигает 6-10 м и более. степень разложения 20-50%. Для с/х не представляет никакой ценности, т.к в нем почти отсутствует зольные элементы для питания растений. Верховые болота следует сохранять в естественном состоянии или использовать для добычи торфа на подстилку скоту, на топливо.Используют в парфюмерии. Используют в с/х для компостов. Содержит мало азота (менее 1 %), калия и фосфора, с низкой зольностью (3...4 %). В таких случаях требуются коренная мелиорация, известкование, полное удобрение.

4. Осушение закрытыми дренами с целью понижения уровня грунтовых вод. Схема действия. Глубина заложения и расстояния между дренами.

В целях понижения уровня грунтовых вод, а также для полного перехвата и отвода их от земляного полотна применяют устройства, называемые дренажами. Дренажи отводят из грунта только гравитационную и связанную с ней капиллярную воду. По способу устройства и характеру сбора и отвода грунтовых вод дренажи подразделяют на горизонтальные, вертикальные и комбинированные.

Наиболее распространены горизонтальные дренажи, которые подразделяют на открытые и закрытые. К открытым относят канавы и лотки, к закрытым - дренажи траншейного типа.

Для отведения грунтовых и инфильтрованных вод сооружается система закрытого дренажа. Дренажная система представляет собой систему трубопроводов, которые расходятся по всему участку по направлению к дренажным колодцам. Эта технология позволяет эффективно решить проблему водного баланса почвы.

В отличие от открытого, закрытый дренаж требует больших трудозатрат. Прокладка труб осуществляется по специальной технологии. Глубина прокладки должна достигать 600 мм при глинистой почве, а если почва песчаная, – одного метра. Диаметр труб основного канала должен быть 100 мм, а вспомогательных ответвлений – 75 мм.

Важным элементом всей системы является дренажный колодец, в который стекает вся вода.

Для соединения и стыковки труб используются специальные тройники и переходники. Траншея засыпается грунтом, который был изъят ранее. Учтите тот факт, что земля имеет свойство проседать, поэтому сделайте насыпь немного больше, чем это необходимо.

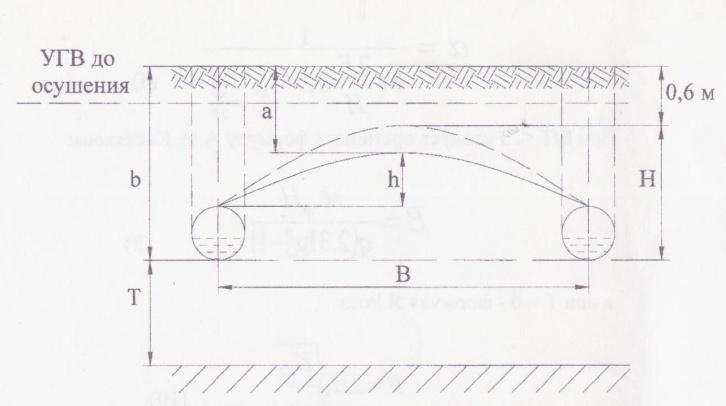

Глубина заложения дрен

в=a+h+d+βвmin; м

а - Норма осушения=0,6 м h- прогиб кривой дисперсии, зависящий от механического состава грунта =0,25 мd – внешний диаметр дрены=0,1 м

βвmin- осадки грунта в результате осушения;

β- коэффициент уплотнения грунта

вmin- мощность слоя данного грунта ( по заданию = 0,5м)

βвmin=βл.с* вл.с+ βс.с *вс.с=0,5*0,4+0,5*0,1=0,2+0,05=0,25

в=a+h+d+βвmin

в=0,6+0,2+0,1+0,25=1,15 м

Рисунок 2. Схема глубины заложения дрены.

Расстояния между дренами

Для расчёта расстояния между дренами формулу выбирают в зависимости от глубины заложения водоупора.

Так как Т=6 м, почвы торфяные, подстилающиепороды средний суглинок, значение В в диапазоне 20-35 м, используется формула Аверьянова:

В=2Н*Кф/q(1+(2T/H))*α; м

Кф- коэффициент фильтрации = 0,07 м/сут (по заданию)

q- модуль дренажного стока = 0,0044 (см. п. 3.1)

Т- расстояние от дрен до водоупора = 6 м

α- коэффициент висячести (0,1)

В=2*1,09 =2,18

=2,18 =2,18*4,37=

=9,5 м;

=2,18*4,37=

=9,5 м;

Н=в-0,6а=1,15-0,6*0,1=1,09 м

Рисунок 3. Схема для определения расстояния между дренами.