- •Оглавление

- •Введение

- •Природно - климатические условия и хозяйственное использование участка.

- •Выбор года расчетной обеспеченности для проектирования осушительных и оросительных систем.

- •Выбор метода и способа осушения

- •3.1 Проектирование на плане участка осушительной системы

- •Расчет режима осушения

- •4.1 Приток воды к дрене

- •4.2 Расчет глубины заложения дрен

- •4.3 Расчет расстояния между дренами

- •Гидравлический расчет элементов осушительной сети

- •5.1 Пропускная способность дрены

- •5.2 Коллекторы:

- •5.3 Глубина и вертикальное сопряжение элементов осушительной сети.

- •Хозяйственный план регулирования водного режима

- •6.1 Расчёт динамики влажности почвы

- •Проектирование оросительной части системы

- •7.1 Выбор источника орошения

- •7.2 Выбор типа дождевальной машины

- •7.3 Выбор площади под насосную станцию

- •7.4 Расчет полива дождеванием

- •7.5 Определение диаметра труб напорной оросительной сети

- •7.6 Подбор насоса и двигателя оросительной насосной станции

- •8. Местный сток

- •8.1 Выбор места под водоем и плотину

- •8.2 Расчет водоема

- •8.2.1 Рабочий объем водоема

- •8.2.2 Мертвый объем водоема

- •8.2.3 Полный объем водоема

- •8.2.3 Полезный объем водоема

- •8.3 Конструкция и расчет земляной плотины

- •8.4 Расчет режима орошения графическим методом

- •8.5 Расчет графика полива сельскохозяйственных культур

- •9.Лиманное орошение

- •9.1. Определение лиманного орошения.

- •9.2. Расчет системы ярусных лиманов мелкого затопления

- •9.2.1. Исходные данные

- •9.2.2. Определение объема весеннего стока расчетной обеспеченности

- •9.2.3. Норма лиманного орошения

- •9.2.4. Расчетная площадь мелководных лиманов

- •9.3. Проектирование мелководных ярусных лиманов

- •9.3.1. Расчет первого яруса

- •9.3.2. Расчет второго яруса системы мелководных лиманов

- •Заключение

- •Список литературы

- •Приложение

5.3 Глубина и вертикальное сопряжение элементов осушительной сети.

При вертикальном сопряжении каналов, коллекторов и дрен следует соблюдать условие бесподпорной работы каждого элемента осушительной сети в расчетные периоды.

Уклон дрены

-

i≥0,002- то дрену проектируют параллельно поверхности земли, следовательно глубина дрены в истоке равна глубине дрены в устье и равна нашей расчетной глубине.

вист=вуст=в

iдр= =0,003

=0,003

Так как ≥0,002- дрену проектируем параллельно земли.

вист=вуст=в=0,003

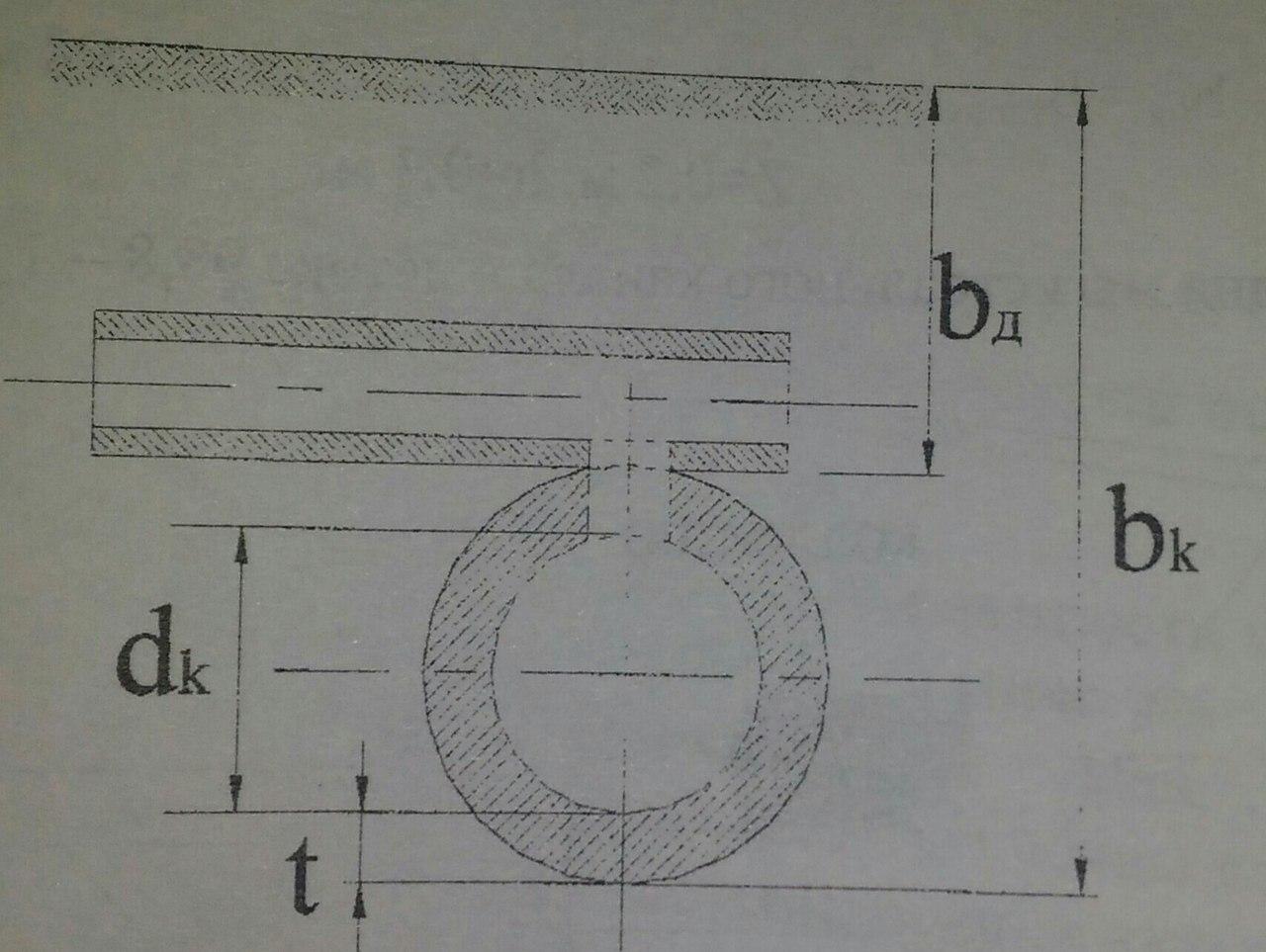

Рисунок 5. Глубина заложения дрены.

Глубина заложения коллектора

а) В истоке

вк min=вдр max + dк вн - глубина заложения коллектора

вк min=1,38+0,12=1,5 м

dк вн= dк

+ 2

- внешний диаметр коллектора

- внешний диаметр коллектора

dк вн= 0,10+2*0,01=0,12 м

iдр= 0,003

Отметка дна коллектора в истоке= 270,2-1,5=268,7 м

б) В устье

Т.к iмк > iдр, считаем по формуле:

вк max=вдр max + dк max

dк max=

dmax +

2

max

max

dк max=0,15+2*0,02=0,19 м

вк max=1,32+0,19=1,57 м

Отметка дна коллектора в устье= 267,9-1,57=266,3 м

Рисунок 6. Глубина заложения коллектора.

При сопряжении коллектора с магистральными каналами, необходимо, чтобы дно коллектора было на 10-20 см выше уровня воды в канале и выше дна канала на 0,5-0,7 м.

+ вк max - глубина

заложения МК

+ вк max - глубина

заложения МК

вк max - глубина заложения коллектора в устье

z = 0,1…0,2 м – расстояние между дном коллектора и у/в в канале

h = 0,4 м – уровень воды в канале

вмк=0,1+0,4+1,57=2,07 м

Отметка дна магистрального канала в истоке=267,9-2,07=265,8 м

Отметку дна МК в истоке соединяют с отметкой уровня воды в р.Десна и определяют уклон дна магистрального канала (≥0,0005).

iмк= =0,009

=0,009

0,009 ≥ 0,0005, значит, осушительная система обеспечена безнапорной работой.

Поэтому на продольном профиле дно магистрального канала наносим параллельно поверхности земли.

Рисунок 7. Сопряжение коллектора с магистральным каналом.

-

Хозяйственный план регулирования водного режима

6.1 Расчёт динамики влажности почвы

Для регулирования водного режима на системах двустороннего действия составляют хозяйственный план мероприятий по управлению влажностью почвы в зависимости от требований сельскохозяйственных культур и погодных условий.

Для этого необходимо: схема осушительно-увлажнительной сети, почвенная карта, сведения о водно-физических свойствах основных почвенных разностей, схема севооборотов, данные об уровне грунтовых вод и т.д.. На основе этих материалов составляют ведомость водного режима для каждого севооборота по декадам на весь период вегетации.

Динамику влажности почвы и основные мероприятия, связанные с регулированием водного режима, устанавливают на основе подсчёта баланса влаги в корнеобитаемом слое почвы с учётом возделываемых культур, свойств почвы, режима грунтовых вод, осадков, температуры воздуха и водопотребления.

При составлении ведомости величину расчётного слоя почвы выписывают по декадам, на этот параметр влияет глубина распространения основной массы корней, которая сама зависит от глубины грунтовых вод.

С учётом планируемого размещения культур, контуров почвенных разностей и глубины корневой системы в Таблицу 5 выписывают следующие значения:

-

Полная влагоёмкость (ПВ)

ПВ = П% * h, где П% - порозность, h = 10 см

-

Влажность завядания (ВЗ)

ВЗ = ВЗ%*h ППВ%, где предельно-полевая влагоемкость, h = 10 см

-

Предельно-полевая влагоемкость (ППВ или НВ)

ППВ = ППВ% * h, где ППВ% - предельно-полевая влагоемкость, h=10 см

4) Нижний предел оптимальной влажности почвы (А), А= (ППВ+ВЗ)/2

5) Приход и расход воды состоит из:

- Запаса влаги в слое прироста корневой системы растений (W)

W= ΔПВ

ΔПВ – приращение полной влагоемкости в сое прироста корневой системы, м3/га; Y – расстояние от уровня грунтовых вод до середины слоя прироста корневой системы, м.

Y= Нn-(h(n-1)

+ ),

где

),

где

Н – глубина грунтовых вод, м; h – расчетный слой, м.

- Используемых осадков (Р), Р= К* Ос, где

К – коэффициент использования осадков (0,7); Ос – осадки, мм.

- Подпитывания грунтовыми водами корнеобитаемого слоя почвы (Ег)

Ег= Е0 (1-h/Нк)2,

Где h – средняя глубина грунтовых вод за расчетный период, м; Е0 испаряемость; Нк=1.

h = hг-hкс/2,

где hкс – глубина распространения основной массы растений, м; hг – глубина грунтовых вод, м.

Испаряемость рассчитывается по формуле:

Е0 = 2,5 * ∑t * 10

6) Водопотребление (Е), Е= 2,2 * ∑t * 10

7) Запасы влаги в расчетном слое на:

- Начало декады (Wн)

Запасы влаги на начало первой декады вегетации обычно принимают равными ППВ. Для определения запаса влаги на начало следующей декады необходимо установить наличие избытка или недостатка влаги в коне предыдущей декады. Для этого влажность на конец предыдущей декады сопоставляем с верхним и нижним оптимальными пределами (ППВ и А) за тот же расчетный период.

а) Если Wк > ППВ, то необходимо рассчитать избыток (И): И = Wк – ППВ

Влажность на начало следующей расчетной декады принимают равной ППВ: Wнс = ППВ

б) Если ППВ>Wк>А, то запас влаги находятся в оптимальных пределах и влажность почвы на начала следующего расчётного периода определяется по формуле: Wнс=Wкпред

в) Если Wк < А, то необходимо рассчитать недостаток (Н): Н = А – Wк

8) Принятая норма увлажнения (m)= заданной поливной норме (по условию)

9) Максимальная норма увлажнения (mmax): mmax = ППВ - Wк

Ведомость водного режима (м3/га) на поля овощекормового севооборота представлена в таблице 5.