- •В.А. Толстой, а.П. Веремейчик

- •Понятие о живой материи

- •Увеличительные приборы

- •Световая микроскопия

- •Световая микроскопия применяется с целью изучения объектов, размеры которых лежат за пределами разрешающей способности* невооружённого глаза человека (составляет примерно 0,1–0,2 мм).

- •Устройство и назначение световых микроскопов

- •Револьверное устройство — вращающийся механизм смены объективов, который крепится на «салазках» с помощью специальных направляющих;

- •Работа со световым микроскопом

- •Методы световой микроскопии

- •Электронная микроскопия

- •Литература

- •Оглавление

- •220050, Г. Минск, ул. Ленинградская, 6.

Увеличительные приборы

Световая микроскопия

Световая микроскопия применяется с целью изучения объектов, размеры которых лежат за пределами разрешающей способности* невооружённого глаза человека (составляет примерно 0,1–0,2 мм).

Препарат

для световой микроскопии (микропрепарат)

— это объект, помещённый на предметное

стекло и защищённый сверху покровным

стеклом. Исследуя микропрепарат с

помощью оптических приборов, получают

увеличенное изображение объекта или

его участка.

Препарат

для световой микроскопии (микропрепарат)

— это объект, помещённый на предметное

стекло и защищённый сверху покровным

стеклом. Исследуя микропрепарат с

помощью оптических приборов, получают

увеличенное изображение объекта или

его участка.

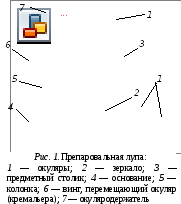

Элементарным приспособлением для получения увеличенного изображения предметов является лупа — двояковыпуклая линза, вставленная в оправу-держатель. В биологии используется препаровальная лупа со сменными линзами-окулярами (рис. 1), которая увеличивает предметы в 10–40 раз.

Чтобы получить бòльшее увеличение объекта, используют световой микроскоп. В медико-биологических исследованиях чаще всего применяются:

прямые микроскопы проходящего света (биологические);

инвертированные биологические микроскопы;

стереоскопические микроскопы;

анализаторы изображения.

Устройство и назначение световых микроскопов

Биологический микроскоп предназначен для наблюдения в проходящем свете окрашенных и неокрашенных объектов. Типичный световой микроскоп (рис. 2) состоит из трёх основных частей: механической, осветительной (электрической) и оптической.

Механическая частьвключает штатив, предметный столик, кремальеру (макрометрический винт), микрометрический винт, тубус и револьвер.

Штативявляется главным механическим блоком микроскопа. Он состоит из тубусодержателя (колонки) и основания. На колонке монтируются основные части прибора:

Револьверное устройство — вращающийся механизм смены объективов, который крепится на «салазках» с помощью специальных направляющих;

система винтов грубой (макрометрической) и точной (микрометрической) настроек микроскопа;

предметный столик (неподвижный или перемещающийся) для размещения объекта наблюдения;

узел крепления и перемещения конденсора;

узел крепления сменных насадок (фотографических, телевизионных и т. п.) — если предусмотрен конструкцией прибора.

Основание придает микроскопу устойчивость; на нём также устанавливаются накладные или встроенные источники освещения.

Осветительная часть обеспечивает равномерное освещение объекта. Она включает зеркало (либо электрический осветитель) и конденсор.

З еркаломикроскопа двухстороннее — с плоской

и вогнутой отражающими поверхностями.

Вогнутая поверхность применяется при

естественном освещении, а плоская —

при искусственном.

еркаломикроскопа двухстороннее — с плоской

и вогнутой отражающими поверхностями.

Вогнутая поверхность применяется при

естественном освещении, а плоская —

при искусственном.

Конденсор — это система линз, собирающая световые лучи в пучок с меньшим поперечным сечением. Диаметр светового пучка можно регулировать, изменяя просвет диафрагмы конденсора с помощью специального рычажка.

Оптическая системамикроскопа состоит из окуляра и объектива, связанных полой трубкой —тубусом.

Окуляр вставлен в верхнее отверстие тубуса; предназначен для проекции изображения на сетчатку глаза наблюдателя. На передней или верхней части корпуса окуляра имеется маркировка, указывающая его увеличение и размер видимого поля изображения (в мм); например, «10/18».

В учебном микроскопе используются сменные окуляры с увеличением 7, 10 и 15, нередко снабжённые микроуказкой в виде радиальной тёмной полоски. Окуляр состоит из двух групп линз: глазной (ближайшая к глазу наблюдателя) и полевой (направлена к объективу).

Объективввинчен в револьвер и расположен у нижнего конца тубуса.Он включает в себя несколько линз, общее число которых может достигать 14. Чем больше линз, тем выше качество изображения.

На корпусе каждого объектива указываются данные о нём:

увеличение — 4, 8, … 90, 100;

апертура (диаметр полевой линзы) — 0,20; 0,65;

дополнительная буквенная маркировка, если объектив специальный (фазовый — Ф (Рh), поляризационный — П (Pol), люминесцентный — Л (L) и т. п.).

На иммерсионных объективах имеются маркировка цветным кольцом и буквенное обозначение типа иммерсии*: чёрное кольцо — МИ (0il), белое — ВИ (W), оранжевое — ГИ (Glyc). Иммерсионные объективы позволяют получить максимально возможное в световой микроскопии увеличение объекта или его участка.

Объективы бывают малых (до 10); больших (до 50) и сверхбольших (около 100) увеличений. В учебном микроскопе чаще всего используются два вида объективов: малого увеличения (в 8 раз) и большого (в 40 раз).

Общее увеличение микроскопа определяется путём умножения показателей увеличений объектива и окуляра. Например, общее увеличение микроскопа с объективом 40х и окуляром 7 будет 40 · 7 = 280.

Если между объективом и окуляром расположена одна или несколько увеличивающих систем, то общее увеличение микроскопа равно произведению показателей всех увеличений. Современные световые микроскопы могут увеличивать объект примерно в 1500–2000 раз.

Инвертированный и стереоскопический микроскопы изображены на рис. 3.

Инвертированный микроскоп представляет собой «перевернутую» конструкцию обычного микроскопа: у него осветитель расположен над объектом, а объективы — под предметным столиком. Такое устройство обеспечивает свободный доступ инструмента (манипулятора, палочки, пипетки) к исследуемому образцу в процессе наблюдения.

Р ис.

3.

Инвертированный (А)

и стереоскопический (Б)

микроскопы

ис.

3.

Инвертированный (А)

и стереоскопический (Б)

микроскопы

Для инвертированных микроскопов толщина объекта не играет большой роли: с его помощью можно исследовать габаритные объекты или объекты, расположенные в лабораторной посуде (в стеклянных колбах, в чашках Петри).

Стереоскопический микроскоп позволяет наблюдать объект обоими глазами по оптическим осям, наклонённым под углом 12–17° друг к другу. При этом возникает визуальный эффект объёмного изображения предмета. Для стереомикроскопии толщина исследуемого образца также не имеет особого значения.

Анализаторы изображения применяются с конца 80-х годов ХХ века и основаны на применении современных методов обработки изображения объекта с элементами сбора, систематизации и анализа информации. Причём базой может служить любой микроскоп, имеющий насадку для фото-, видео- или цифровой камеры и дополнительный вывод изображения на видеоконтрольный монитор. Изображение передаётся в компьютер, оснащённый специальной программой для анализа изображений. С помощью компьютера можно улучшить и отредактировать качество введенного изображения, подчеркнуть детали, выделить границы, сделать надписи, составить новые изображения из фрагментов старых и т.п. На полученном изображении можно проводить любые измерения с автоматической регистрацией результатов. При повторении одних и тех же манипуляций (либо при рутинных измерениях) достаточно составить необходимый алгоритм операций — статистическую обработку результатов компьютер произведет самостоятельно.

В световых микроскопах предусмотрена возможность установки дополнительных принадлежностей, предназначенных для:

улучшения условий работы (например, препаратоводитель, бинокулярная насадка, насадки для фото- и видеосъёмки);

измерения и подсчета (объект-микрометры, окулярные микрометры, окуляры со вставными сетками);

расширения функциональных возможностей микроскопа (например, конденсоры косого освещения и тёмного поля, фазово-контрастные устройства, оптические светофильтры, съёмный люминесцентный осветитель).