- •Предисловие

- •Глава 1

- •1.2. Особенности и причины развития современных природных опасных процессов в России и мире

- •Глава 2

- •Глава 3

- •3.1. Строение и динамика литосферы

- •3.2. Строение и динамика гидросферы Земли

- •3.3. Строение и динамика атмосферы Земли

- •3. 5. Биосфера Земли

- •Глава 4

- •Поражающие факторы источников природных чрезвычайных ситуаций, характер их действий и проявлений

- •Основные параметры (показатели) поражающего воздействия источников природных чрезвычайных ситуаций на жизнь и здоровье людей, объекты экономики и окружающую природную среду

- •Глава 5.

- •5.1.7. Ликвидация последствий землетрясений

- •5.2.1. Основные понятия

- •5.2.2. Классификация вулканов

- •5.2.3. Районирование областей вулканической опасности

- •5.2.4. Негативные последствия вулканических извержений

- •5.2.6. Прогноз вулканических извержений

- •5.2.7. Рекомендации по защите при извержении вулканов

- •5.3. Геопатогенные зоны

- •Глава 6

- •6.1. Оползни, обвалы, осыпи

- •6.1.1. Описание оползней, обвалов и осыпей

- •6.1.2. Прогноз и инженерно-технические мероприятия

- •6.1.3. Рекомендации по защите при оползнях, обвалах

- •6. 2. Сели, снежные лавины

- •6.2.1. Описание селей и снежных лавин

- •6.2.2. Прогноз и инженерно-технические мероприятия

- •6.2.3. Рекомендации по защите и поведению при селях

- •Глава 7

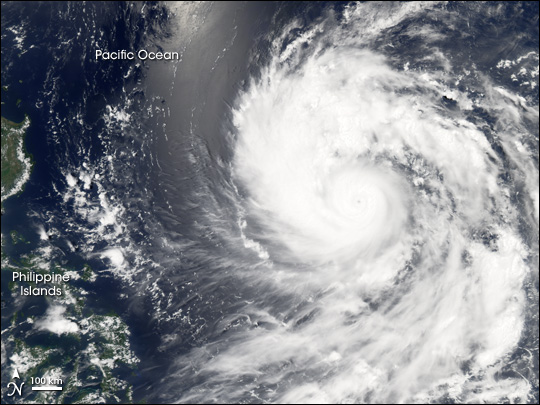

- •Циклоны и бури

- •Циклоны средних широт, тропические циклоны

- •7.2. Шквальные бури и смерчи (торнадо)

- •7.1.3. Прогноз и мероприятия по уменьшению последствий

- •7.4.4. Рекомендации по поведению при ураганах и бурях

- •Экстремальные осадки и снежно-ледниковые явления

- •Грозы, градобития

- •Экстремальные температуры воздуха

- •Глава 8

- •8.1. Морские гидрологические чрезвычайные ситуации

- •8.1.1. Цунами

- •Оценка интенсивности цунами

- •Действия населения при цунами

- •8.2. Континентальные гидрологические чрезвычайные ситуации

- •8.2.1. Наводнения

- •8.2.2. Прогнозирование наводнений и организация мероприятий по уменьшению их последствий

- •Рекомендации по обеспечению безопасности

- •Глава 9

- •9.1. Определение и классификация пожаров

- •9.2. Лесные пожары

- •Обобщение характеристики среднегодовой горимости лесов России и прогноз к 2010 г.

- •Шкалы оценки лесных участков по степени опасности возникновения в них пожаров

- •9.2.1. Профилактика и прогноз лесных пожаров

- •9.2.2. Тушение лесных пожаров

- •9.3. Торфяные и степные пожары

- •9.4. Рекомендации по защите населения при пожарах

- •Глава 10

- •10.1. Основная терминология

- •9.2. Опасные и особо опасные заболевания человека

- •10.3. Особо опасные болезни животных и растений

- •Глава 11

- •Глава 12

- •Типы мер снижения природного риска

- •Экономика природопользования

3. 5. Биосфера Земли

Под биосферой Земли понимается область активной жизни, охватывающая нижнюю часть атмосферы, гидросферу и верхнюю часть литосферы. Живые существа и среда их обитания органически связаны и взаимодействуют друг с другом, образуя целостную динамическую систему. По В.И. Вернадскому: «Биосфера – единственная область земной коры, занятая жизнью, только в этом тонком наружном слое нашей планеты сосредоточена жизнь».

Владимир Иванович Вернадский (1863–1945 гг.) – признанный классик естествознания. Венцом его научного творчества стало учение о биосфере – области жизни на планете. Оно явилось синтезом идей и фактов, относящихся к десяткам наук. Один из главных его выводов: живые организмы (глобальная их совокупность – живое вещество) активно преображают окружающую природу. Поэтому вся область жизни – биосфера – является не механической системой, а своеобразным космическим организмом.

В.И. Вернадский подхватил и развил идеи французского ученого В. Анри о космической и планетной роли живых организмов как преобразователей солнечной энергии. Все космическое пространство заполнено излучением разного рода. В зависимости от формы излучений, в частности, например, длины их волны, они проявляются как свет, теплота, электричество, различным образом меняя материальную среду, нашу планету и тела, ее составляющие. Вещество биосферы, благодаря космическим излучениям, проникнуто энергией, оно становится активным, собирает и распределяет в биосфере полученную в форме излучений энергию, превращает се в энергию свободную, способную производить работу. Таким образом, биосферу можно рассматривать, как область земной коры, занятую трансформаторами, превращающими космические излучения в действенную земную энергию – электрическую, химическую, тепловую, механическую.

При изучении влияния Солнца на геологические и геохимические процессы, становится понятной и бесспорная роль лучистой солнечной теплоты и для существования жизни. Несомненно, и превращение тепловой лучистой энергии в энергию механическую, молекулярную (испарение и т.п.), химическую. Появление таких превращений наблюдается на каждом шагу, мы видим их в жизни организмов, в движении и деятельности ветров или морских течений, в морской волне и морском прибое, в разрушении скал, в движении и образовании рек и в колоссальной работе снежных и дождевых осадков. Так писал В.И. Вернадский еще в начале 20-х годов прошлого столетия, чем вызвал восторг А.Л. Чижевского, ибо направление их прогрессивных понятий в этой области в значительной степени совпадало.

В основу своих исследований В.И. Вернадский закладывал только эмпирические обобщения, основанные на всей совокупности известных фактов, а не гипотезы и теории. Одним из таких положений являлось то, что энергия, выделяемая организмами, есть в главной своей части, а может быть и целиком, лучистая энергия Солнца. Через посредство организмов она регулирует химические проявления земной коры. При этом он считал, что на земной поверхности нет химической силы, более постоянно действующей, а потому и более могущественной, по своим конечным последствиям, чем живые организмы, взятые в целом.

Поэтому, делает вывод ученый, нет ни одного крупного химического равновесия, в котором не проявлялось бы влияние жизни, накладывающей «неизгладимую печать» на всю химию земной коры. И далее: «Жизнь не является, таким образом, внешним случайным явлением на земной поверхности. Она теснейшим образом связана со строением земной коры, входит в ее механизм и в этом механизме исполняет величайшей важности функции, без которых он не мог бы существовать».

Важнейшей составляющей учения о биосфере является эмпирическое наблюдение неразрывной связи между освещающим ее световым солнечным излучением и находящимся в ней зеленым живым миром организованных существ, являющимся трансформатором энергии. Основным выводом наблюдения является чрезвычайная автоматичность процесса: нарушение его восстанавливается без всякого участия других объектов, кроме светового солнечного луча и определенным образом построенного и определенным образом живущего зеленого растения.

С несомненностью установлено, что зеленые растения получают необходимую им для жизни энергию прямо от Солнца, которое, таким образом, является основным источникам их существования, способствуя приготовлению ими органических веществ из веществ неорганических. В этом заключается основная функция зеленых растений, поддерживающих жизнь и развитие всего животного царства. Процесс фотосинтеза происходит в лаборатории хлорофилловых зерен. При посредстве их растения поглощают энергию солнечного луча: красные лучи спектра диссоциируют углекислоту и синтезируют углеводы, питающие растения (К.Е, Тимирязев, 1843–1920 гг.). Весь свободный кислород биосферы создается на земной поверхности только благодаря газовому обмену зеленых организмов (В.И. Вернадский). Характерно, что количество этого свободного кислорода в биосфере, равное 1,5 ·1021 т, есть число того же порядка, как и количество связанного с ним живого вещества – 10 ·1021 т. Все количество газов, таких как свободный кислород и углекислота, которые находятся в атмосфере, состоит в динамическом равновесии, в вечном обмене с живым веществом. Газовый ток биосферы теснейшим образом связан с фотосинтезом, с космическим источником энергии.

Жизнь защищена в своем существовании экраном озона, являющимся естественной внешней границей биосферы. Характерно, что необходимый для создания озона свободный кислород образуется в биосфере биохимическим путем. Жизнь, создавая в земной коре свободный кислород, тем самым создает озон и предохраняет биосферу от губительных для всякой жизни коротких ультрафиолетовых лучей. Поэтому озонный экран и определяет верхнюю границу возможной жизни.

Нижняя граница жизни на Земле определяется температурой, а не химическим составом, так как отсутствие свободного кислорода не может служить препятствием для жизни. Чисто условной границей такой температуры считается 100 °С. Это температура, которая достигается на глубине 3–3,5 км от земной поверхности. Средняя глубина океана достигает 3,8 км, а температура у дна близка к 0° С. Поэтому нижняя граница биосферы в среднем едва ли превысит 2,5–2,7 км на суше и 5–5,5 км в области океанов.

Таким образом, движущими силами развития природных процессов являются сферы Земли (литосфера, гидросфера, атмосфера). Сферы Земли представляют единую, саморегулирующую, сложноорганизованную, энергонасыщенную систему, развивающуюся под действием внутренних и внешних космических сил. Результат проявления внутренних сил Земли (литосферы) – эндогенные процессы (землетрясения, извержения вулканов), внешних на поверхности Земли – экзогенные процессы (оползни, сели, обвалы). Выделяются природные процессы, происходящие только в атмосфере (бури, ураганы, смерчи, сильный снегопад и т.д.), или только в гидросфере (тайфуны, цунами, наводнения и т.д.). Весьма разнообразны местные или локальные источники природных процессов. К ним относятся температурные колебания воздуха, деятельность поверхностных и подземных вод и т.д. Эти процессы будут считаться опасными природными процессами, стихийными бедствиям, природными или экологическими катастрофами в случае угрозы жизни и здоровью людей и нанесению экономического ущерба человечеству.

Вопросы для самоконтроля

Какова роль магнитного поля вокруг Земли? Частота его пульсации?

Нарисуйте и объясните схему магнитного поля Земли.

Какова современная гипотеза происхождения магнитного поля Земли?

Охарактеризуйте химический состав незагрязненной атмосферы, и почему до 100 км он не меняется?

Перечислите три экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха? В чем сущность каждой из них?

Какова функция атмосферы для всего живого Земли?

Почему небо голубое, а облака белые или серые?

Как делится атмосфера по высоте с учетом распределения температуры. Дайте характеристику трех ее частей от поверхности Земли.

Что такое климат? Какие три основных цикла атмосферных процессов играют определяющую роль в формировании климата?

Укажите отличительные черты проявления циклона и антициклон?

Что такое погода. Какими параметрами она характеризуется?

Перечислите и охарактеризуйте климатообразующие формы местной циркуляции?

Почему днем ветер дует с моря на берег, а ночью наоборот?

Какие три составляющие гидросферы вы знаете?

Перечислите и раскройте сущность фундаментальных свойств гидросферы?

Почему реки не промерзают до дна? Каким свойством гидросферы это объясняется?

Представьте схему большого и малого круговорота воды на Земле?

Раздел 2

|

ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЗАЩИТА ОТ НИХ

|

|